娘啊我想你朗读素材(语音版慈母手中线)

唐朝是我国诗歌文学的高峰时代,那时一些著名诗人的母亲,十分重视孩子教育,在诗人们小的时候,就从自家实际出发,采取有效措施,加强对其教育和管理。培养出这么多优秀的诗人,也是理所当然了。

元稹母亲 为儿倾注深深的爱诗人元稹早年丧父,母亲郑氏有贤德、通文义,十分重视他的早期启蒙教育,“亲授书传。”

元稹母亲郑氏,出身书香门第,是个了不起的女人,那时家中“衣不布体,食不充肠”,元稹根本无钱上学,郑氏就亲自教授元稹读书识字,担当起了教育儿子的重任。正当元稹勤学苦读、学业日进的时候,他父亲病故了,那年元稹才八岁。家中失去了顶梁柱,母亲只好带着哥哥以要饭为生。元稹见母亲抛头露面,以要饭来养活他,心中很难过很自责,就提出要母亲留在家中,由他和哥哥外出去要饭。母亲却流着泪说:“孩子,咱元氏门庭能否重新振兴,希望全寄托在你身上。”母亲的话深深震动了元稹。九岁时,他的诗作就很成熟了,长辈们看了很惊叹。成名后,元稹在给侄子的一封劝学信中,曾经回忆说:母亲的话,令我感叹,于是就立志于学业。

在母亲和哥哥的勉励、支持下,元稹的学习更加努力。天资聪颖的他不负母亲厚望,十五岁便参加了朝廷举办的《礼记》《尚书》考试,实现两经擢第;二十三岁登吏部科,授校书郎;二十八岁应制“举才识兼茂、明于体用科”考试,授左拾遗。此后,元稹先后任河南县尉、监察御史、膳部员外郎、工部侍郎,直至宰相。

元和元年九月,元稹在遭贬途中得知母亲亡故的噩耗,犹似晴天霹雳,哀难自禁。他日夜兼程、急如星火地奔丧长安。后来元稹在《祭翰林白学士太夫人文》中描述自己当时的心情:“逮稹谪居东洛,泣血西归。无天可告,无地可依。喘息未尽,心魂已飞。”第二年二月,元稹把母亲安葬在咸阳奉贤乡,元稹的好友白居易为他母亲撰写了墓志铭,称赞郑氏在艰难中支撑门户、抚养子女、教育儿女成才的高尚品德。

李贺母亲 让我欢喜让我忧诗人李贺的母亲也是如此。李贺自幼聪慧,七岁便能写诗作文,十余岁便名扬文坛。韩愈和友人皇甫漫听说李贺的才名后,亲自前往李家探试,他们当场出题,要李贺即兴赋诗,李贺一挥而就。再试再赋,篇篇精彩。两人大惊,这才相信,李贺果然是名不虚传。

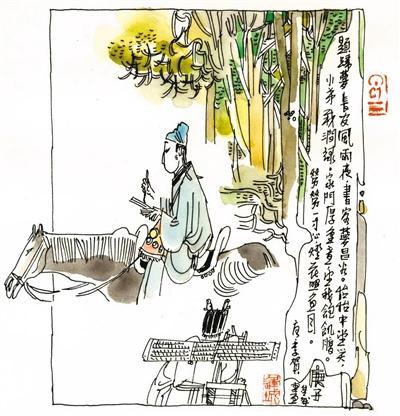

李贺的父亲,按照宗室谱系,属于王室贵族的后裔,但却领不了祖宗多少遗产,只做到了县令。母亲郑氏非常贤惠,除了李贺外,还有一女一儿。对儿女的教育,郑氏也是费尽了心机。由于李家早已败落,家境贫寒;再加上李贺怀才不遇,还体弱多病,他的苦闷心情可想而知。好在他钟爱诗歌,便将全部心血倾注在诗歌创作上。李贺的创作有一个很大的特点,即注重到生活中去发掘素材。每次出门,李贺骑着一匹瘦马,肩背一个布袋子,后面跟着一个小童仆。他边行边思索,吟得佳句,就用随身所带笔砚,在马上写成诗条,投入布袋中。有时满载而归,袋中鼓鼓的;有时终日穷思苦索,竟不得佳句,而囊空如洗。

知子莫若母,李贺的母亲知道儿子创作勤奋,更了解儿子的身体根本经不起这样的折腾,当然很心疼他。一天晚上,李贺回到家,母亲接过布袋子倒出李贺的诗条,看到写了不少,既高兴又心疼,于是叹息道:“儿啊,你非要把心呕出来才肯罢休啊!”晚饭后,李贺把这些诗条拿出来,研好墨,铺好纸,再重新连缀成篇。他的那些著名诗篇就是这样写出来的。

本来身体就不好,再加上刻苦写诗,李贺的身体每况愈下,不久就离开了人世,年仅二十七岁。李贺的一生虽然短暂,却留下了200多首诗歌,而且其中有许多是世代相传的名句,如“天若有情天亦老”“黑云压城城欲摧”“雄鸡一声天下白”“石破天惊逗秋雨”等。

孟郊母亲 心会跟线一起走正因为受到母亲百倍的关怀,成才的唐代诗人们更是不忘报答母恩。

诗人孟郊的父亲孟庭玢是一名小吏,做过昆山县尉,家中清贫,孟郊从小生性孤僻,很少与人往来。令人心酸的是,父亲在他很小的时候就去世了,孟郊和母亲以及弟弟相依为命。孟郊的母亲裴氏非常贤惠,她常常教育孟郊好好读书,长大后可以有所作为。幼小的孟郊十分懂事,决心要努力读书,为母亲争光。

后来,为了生存和培养孟家兄弟,裴氏带着儿子回到了老家洛阳,让孟郊在附近的嵩山读书。那时,贫苦人家的孩子要想改变自己的命运,只有努力读书,参加科举考试。然而,孟郊的科考之路并不顺利。每次到长安去应试,母亲都会一针一线把孟郊的衣服、鞋子缝了一层又一层。因为她知道,家里贫穷,儿子要靠双脚走到长安,一去一回就是一年的时间,就这一件衣服一双鞋,不给弄结实,儿子在外面是要受委屈的。尽管孟郊屡试不中,但在母亲的鼓励下,他仍然锲而不舍,终于在四十六岁那年中了进士,但这并没有直接改变他的命运,因为要做官,还需要经过“铨选”。“铨选”是一种选拔官员的制度,只有考上了进士才有资格参加选拔。孟郊又等了四年,才被选到常州溧阳做了一个小小的县尉。毕竟是吃上了皇粮,孟郊很高兴,他首先想到了自己七十多岁的老母亲,赶紧把母亲接过来住到自己身边。可是,他们的生活依然非常清贫。因为县尉的俸禄很低,本来就很难养家糊口,再加上孟郊一个诗人,并不十分擅长处理政务杂事,自然,县令对他的工作状态和能力不满,后来索性找人来帮助孟郊干工作,孟郊得拿出一半的俸禄给人家,这样,孟郊母子的生活就更加艰难了。

孟郊心疼母亲这一辈子实在太不容易了,本以为做官了,可以让母亲跟他享福了。现在却成了这个样子,日子过得不舒心,母亲又跟着吃苦,自己却无能为力,内心非常伤感。一天夜里,想起他赶考的那些岁月,母亲给他缝衣服的情景,孟郊提笔写下了流传千古的《游子吟》,表达了他感念母亲的情怀:“慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖。”

白居易母亲 特别的爱给特别的你大诗人白居易的母亲陈氏出生于一个读书家庭,“善琴书”,是一位善良贤惠、颇有见识的女性。在白居易很小的时候,母亲就亲自教他识字断文,吟诗作对,循循善诱,教诲不倦,关怀备至。

白居易的童年是在新郑度过的,当时他的父亲居官在外,很少回家,教养子女的责任就由他的母亲承担起来。白居易的母亲很有见识,她把自己的全部心血,都倾注到对孩子的教育和培养上。白居易生性聪颖,异于常人,在四兄弟中,母亲特别疼爱他。三岁时,母亲便手把手地教他读书写字;五六岁时,他便开始写诗;八九岁时,白居易已懂得了诗词声韵。

白居易的诗歌成就,与母亲的倾心培养分不开。但是,母亲的爱却让白居易失去了自己的初恋,这也许是另一种母爱吧。原来,当年十一岁的白居易为躲避战乱离开新郑,跟着赴任徐州别驾的父亲白季庚寄居符离。在这里他认识了不少小朋友,其中就有小姑娘陈湘灵。为此,白居易写下了《邻女》:“娉婷十五胜天仙,白日嫦娥旱地莲。何处闲教鹦鹉语,碧纱窗下绣床前。”白居易和湘灵暗暗相恋起来。两年后,正在襄阳别驾任上的父亲不幸病逝,白居易到襄阳给父亲办完丧事后,回符离为父守丧三年。守丧期一满,白居易立刻就把与湘灵相恋的事告诉了母亲,满以为母亲会支持他。不料母亲却说,“湘灵确实是个好姑娘,可是咱不能娶她做媳妇啊!”白居易不解地问母亲为什么,并强烈表示非娶陈湘灵不可。母亲哭着说:“你父亲丧期刚满你就跟我闹气,你这个不孝的儿子啊!”那时人们最怕有个不孝的名声,面对母亲的干涉,白居易只有暗自伤感,却无可奈何。后来母亲为了让白居易死心,又移家洛阳。

元和三年,三十七岁的白居易奉母命与杨汝士之妹成亲。元和六年,母亲去世,白居易撕心裂肺、伤心欲绝,写下了《慈乌夜啼》一诗,表达了自己未能尽孝的无尽愧恨和哀伤,其中有“夜夜夜半啼,闻者为沾襟。声中如告诉,未尽反哺心。百鸟岂无母,尔独哀怨深”等句,这也许是诗人对母爱的深深理解吧。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com