方志的史料价值包括哪些(清代东北方志序论思想价值略论)

方志不仅有史料价值,还具有重要的思想价值,集中体现在小序、按语、论赞等之中。清朝统治者通过东北方志的修纂来表明其正统地位,论证其治统即政权合法性和统治合理性;宣扬其道统,即儒家文化认同和强化道德教化。此外,还凸显 “满洲根本”的政治原则,实质仍包含在“大一统” 思想之中。随着清末社会大变革,传统经世思想中注入救亡图强的民族意识和爱国精神,东北方志序论也包含丰富的革新思想,如针砭时弊、世界视野与进化史观、振兴实业、抵御外侮、重视教育等。系统阐述清代东北方志序论的思想价值,展现出时代变革影响下方志编纂思想的变化。

“地方志书,是指全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献。”[1]地方志有多种特点,其中资料性是根本特点,也是其有别于地方史的显著特点所在。但是,方志又不仅仅是资料汇编,在凡例、序跋、按语、论赞中往往包含作者对时政发表的评论,或称之为政论,集中体现方志思想价值,可以窥见社会变革背景下不同时代知识分子的思想及其变化,从而将地方志与思想史、政治史、社会史研究紧密联系起来。我们今天利用方志,不仅要关注其史料价值,还应关注其思想价值,这是以往方志研究中的薄弱环节。

清代东北方志序论的表现形式主要有 3 种:小序、按语、论赞。小序居一门之首,普遍存在,是方志的基本组成部分。按语和论赞在有些方志中会出现。按语,如《昌图府志》《镇安县乡土志》《黑龙江述略》《长白汇征录》等,均以按语形式发表评论。《彰武县志》《新民府志》在 “备考” 中进行议论,也可视作按语的形式。论赞,如 《怀仁县志》《呼兰府志》正文之后以“论曰” 和 “职方氏曰” 形式进行评论。除以上 3 种主要形式外,还有不少格式上未加标识, 在正文中夹叙夹议的情况。

清代东北方志序论的特点是由其特性决定的,主要有以下几个方面:一是空间上的地域性,评论对象一般是地方人、事、物;二是时间上的时代性,论述内容详近略远;三是综合性,内容丰富,涉及政治、经济、文化、军事等各方面;四是语言简练、平实,长论较少;五是乡土志编 写简略,议论相对较少。清代东北方志序论作者即志书实际编修者,一般是地方知名文人。从内容上看,方志序论主要有 4 种形式: 一是颂扬式,如 《长寿县乡土志》载:“数传至太祖,已兼有满洲、蒙古地,县境界居其间已三百年,宜早经开垦,乃曲体下情,恐其安土重迁,不忍驱策,其深仁厚泽之旁敷,岂有极乎。”[2] 二是批判式,如 《黑龙江述略》载: “开办之初,需费较多,历久而后享利实大。惜始事之人,未经通审全省地势商情,舍此而就彼也。”[3] 三是劝谏式,如 《呼兰府志》载: “莫若概停例饷,拔其合格者收入营伍,官为廪之,余则驱之于农亩,愿业工、商或入学堂者,听其择途从事。则旗丁之生计自裕,而国家亦实收整军经武之效矣。”[4] 四是论述式,如《新民府志》载: “果使疏导浚治以通轮舶,其利赖将无穷也。”[5]

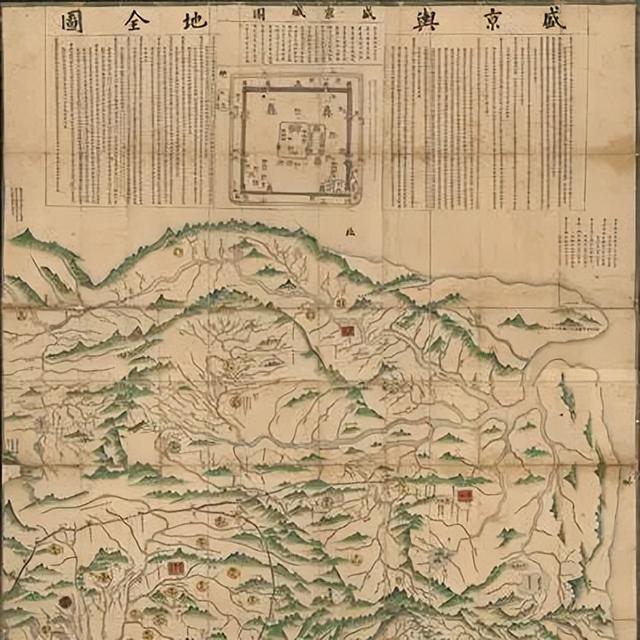

一、清代东北方志思想内涵清代的东北不仅是一个方位词,更具有特殊的意义。首先,东北是清朝 “龙兴之地”,清朝崛起于东北,盛京是清朝的陪都。因此,在官修史书 《皇清开国方略》 《钦定满洲源流考》 《钦定满洲八旗氏族通谱》《钦定宗室王公功绩表传》《满洲实录》 《钦定八旗通志》中,都体现出清朝贵族对东北区域深厚的的地域文化认同。以乾隆《钦定盛京通志》为例,其《圣制》《纶音》《天章》3门,共17卷,收录清朝历代帝王的御制诗文,多为东巡盛京所作的御制诗文,以及歌颂先祖及故乡之作。《国朝人物》1门,17卷,载清初开国功臣事迹,而不载入关后东北历史人物。《京城》《宫殿》《山陵》3门,均为其他地区方志所无。清前期东北方志与其他地区方志相比,最大的区别在于,方志在保存地方历史记忆的同时,又保存清朝兴起的历史记忆,因而 被赋予深刻的政治文化内涵。

郑永昌认为, 《盛京通志》的编修 “试图唤起满族的历史记忆,凝聚满族文化共识”[6]。张一弛认为,《盛京通志》“构成了盛清时期多种面向的 ‘大一统’ 政治文化”[7]。实际上,清前期东北方志既包含满族记忆,也包含“大一统” 思想。归根结底,是清朝统治阶层在东北方志修纂过程中对清朝正统论的构建。“大一统” 是正统论中 “治统” 的组成部分; 而所谓的 “首崇满洲”,并非是 “大一统” 的对立物,而是在 “大一统” 语境下探讨的政治与民族政策,是 “大一统” 进程中的一个特殊景象。

到了晚清,东北受到异国异族侵略,具有区别与其他地区的 “边疆” 内涵。19 世纪末 20 世纪初,是方志向近代转型的时期,其中一个新的特点就是更加注重史论结合。评论性按语明显增 多,如 《昌图府志》《镇安县乡土志》 《黑龙江述略》 《长白汇征录》等,均以按语形式发表议论。《彰武县志》 《新民府志》在 “备考” 中进行议论,也可视作按语的形式。还出现了不少论赞形式,如 《怀仁县志》 《呼兰府志》正文之后以 “论曰” 和 “职方氏曰” 形式进行评论。除此之外,还有不少格式上未加标识,在正文中夹叙夹议的情况。这些议论性文字着重探讨如何加 强地方建设,以达到抵御外侮、救亡图强的目的,代表着清末地方知识分子的认识水平,具有较 高思想价值。

二、清代东北方志序论中的正统论清代尤其是清前期东北方志序论,有相当多篇幅论述了清朝统治阶层的正统意识和历史文化 认同思想,借修志表达清朝政治意图和文化理念。任何入主中原的北方民族欲建立长久稳固的统治,必须要接纳主流儒家文化以承继 “道统”,接续历朝统绪以承继 “治统”,二者共同构成一个王朝的“正统”。“认同中国历史文化上的政统和道统,并以承继者自居,始终是清朝满族统治者认同中华历史文化的政治与文化的体现。”[8]清代东北方志序论中表达出清朝的国家认同,既体现于政治认同———对中华统绪的继承与深化,又体现于文化认同———对儒家思想的继承和发扬。而少数民族掌握政权,正统论中又包含 “首崇满洲” 的政治原则,究其实质,仍包含于 “大一统” 原则之中。

(一) 关于清朝治统的论述

一是关于政权合法性。满族以少数民族身份入主中原,与久居中原地区的汉族有较大的民族差异和文化隔阂,证明政权合法性是清朝入关后所面临的头等大事。编修方志,正是阐述清朝得国之正的方式之一。如 《吉林通志》载:“明初建都司于此,实得控制之宜,惜其后不能及远, 自失形便,此与三卫之弃,同为失计而已。”“其域外经营疏略若此,则其后之日蹙。虽曰天命,抑岂非人事哉! ”[9]明宣德末年,朝廷已无力管控奴儿干地区,以夷制夷的羁縻招抚政策逐渐转变成以争夺贸易凭证———敕书的部族兼并战争。康熙 《盛京通志》中也说 “辽地自辽金袭渤海五京之制而形势分明,省郡县为卫所而边隅狭”[10],认为明代在东北实行的卫所制不如辽金时期的郡县制。《辽中县志·乡镇》小序载:“溯自前明靖难兵起,燕地井里凋敝,满目萧然。至我朝定鼎以来,偃武修文,休养黎庶,其乡村之联络,市集之辐辏,大盛前代。”[11]这些序论指出,明朝对东北边疆治理不善,故清朝取而代之,且经营盛于前代,侧面为明亡清兴的合理性作注脚。

《盛京通志》提出 “国家受命于周”[12],认为清朝政权的渊源可以上溯至周朝。其 《职官》

小序载,“国家设官分职,皆因前典而斟酌之”[13],可见继承了前朝的职官制度。这都说明清朝统治自觉接续中原王朝统绪,体现出统治阶层的历史文化认同。《盛京通志》记星土,“我国家受箓膺图,玑衡在握,天命既集,象纬告祥,箕尾之躔,寅宾日出,福德所钟也”[14]; 记山川,“神皋奥壤,实我国家所以发祥受命者也”[15],认为清朝获得政权,乃是承天受命、天命所归,宣扬君权天授。按照这样的思路,认为“王气所萃,攀鳞附翼者,咸在其间”[16],而清初人才之兴盛,也都是钟灵毓秀、上天授予,天人感应的结果。天命论成为构筑其统治合法性的来源之一。

二是关于统治合理性。“政统” 或“治统” 的正当,不但要证明获得政权的合法性,还要证明当下统治的合理性。因此,清前期东北方志中有大量宣扬皇朝文治武功和统治者雄才大略的话语。如 《盛京通志》载:“太祖辟土开疆,继以太宗,功德隆盛,爰及世祖,正域四方。今天子宵旰图治,罔有暇逸,以致六合向风,输诚纳贡者,万国且共球矣。其幅员之广阔,物类之茂美,人民之爱戴,政事之舒长,高出前代,驾轶隆古。”[17] 颂扬清朝诸帝的伟业,渲染四海升平,统治昌明。该志序田赋:“我皇上加惠陪京,蠲租赐复,巡轩莅止,叠沛恩纶,旗地官庄,兼施休助。”[18] 颂扬乾隆朝蠲免田赋之仁政。序城池: “遗堙故垒,昔为边防守御之资者,兹当万国车书之日,已无所用之矣。”[19] 赞扬康熙帝倡导 “中外一家” “天下一家”,前朝遗留的边关也无执行防范“夷狄” 的作用。

此外,清代疆域大一统,也使得清朝在地理空间意义上居于统治的合理地位。如序兵防,“宁古塔、黑龙江将军之设,非独善因前典而重扃叠扆,盛京之势愈安磐石,永万年而晏然者 也”[20]。经国大计,首在边疆,清朝在东北边疆经营上作出很大成绩,不断加强兵防。 “维时幅员狭隘,亦未有如今日同江、爱浑诸地方数千里之广,系归版图者也。”[21] 清朝直接有效地控制吉林、黑龙江地区,奠定现代中国的疆域版图,这一点似已超出历代王朝 “守在四夷”“有国无疆” 的羁縻政策。又如 《塔子沟纪略序》曰:历朝虽或占据其地,不过数年间随得随失,讵能 设立舆籍以垂久远? 惟我朝定鼎以来,中外一统,蒙民向化,垂百余年。今上御极之五年,设官分职,建立署宇,俾千古从未开辟之疆域登之版图,而体制威仪得与内地无二。”[22] 以疆域的实际控制规模,清朝是实现 “大一统” 政策较彻底的王朝,并且大大推进了边疆内地化进程,在构建多民族国家方面作出了巨大贡献。

(二) 关于清朝道统的论述

一是儒家文化认同。古代中国实行的是家国同构的宗法一体化国家治理体系,政治高度伦理 化,所谓 “华夷之辨” 主要指的是文化而非血统的差异,是故顾炎武有 “亡国亡天下” 之说, 道统比治统更加重要。因此,清朝入关后积极推行尊孔崇儒政策,充分吸收并改造儒家文化,以避免由文化排斥而造成的政治抵制。清前期东北方志序论,体现了对科举和学校的重视,如《盛京通志·凡例》载: “国家重道崇儒,体宜独尊,今特详于学校,非他祀典可并矣。”[23] 突出学校的地位。《学校》小序载:“太祖缔造丕基,百度肇举。太宗创业垂统,鼎建学宫,遂开诗书礼乐之化。逮世祖章皇帝、圣祖仁皇帝,圣圣相承,凡所为弘文治、尊正学者,有加无已。至 世宗宪皇帝,临雍讲学,崇圣推恩。”[24] 此又展现清代皇帝崇儒重道。选举方面,也是及时地通过多种途径选拔盛京各类人才,“国朝承累代之制,山林隐逸有求博学宏词、有辟制科之典,终弗更易,多其途而收之”[25]。

二是强化道德教化。程朱理学作为官方哲学,同样为清朝统治者安定社会、教化臣民、整饬人心提供理论支持,成为清皇权专制统治的思想基础。此期东北方志也多宣扬纲常伦理,强化对百姓的道德教化,如康熙 《盛京通志·列女》提出:“人生戴天履地而无愧者,惟扶植纲常,敦修伦纪,为世完人而已。”[26] 乾隆中叶后,由于阶级矛盾和民族矛盾加剧,官修 《钦定胜朝殉节诸臣录》《贰臣传》《逆臣传》《御批历代通鉴辑览》等史书,意在扶植纲常、教化民心。乾隆四十九年本 《盛京通志》,《忠节》由前志1卷扩充至5卷,《列女》由前志1卷扩充至4卷,人数大增。其 《孝义》序言,“我朝崇起教化,扶植纲常,其孝义著称者,可以光前,可以劝后”[27],大力褒扬忠孝节义,又将 “其死事辽东诸臣,俱附载 《名宦门》,其系辽人而临难捐生、成仁取义者俱列入 《忠节门》。谨将锡谥之由附识卷端,俾知崇奖忠贞,益以风励臣节。圣人植纪扶纲、大公至正之心,天下万世莫不共仰焉。”[28]明清鼎革之际在关外辽东战场上与清军作战的明将,原为清朝史书所隐讳,至此也纳入东北方志 《名宦》《忠节》之中,可见在修志过程中清统治阶层明史观的变化,以及纲常伦理准则的贯彻。宣扬忠孝节义、规范社会生活秩序是其官方修志活动的基本宗旨之一。

(三) “首崇满洲” 与 “大一统” 论

一是强化“满洲记忆”。清朝满族人数远远少于普通汉人,所以强化满人的统治地位是清代历朝统治者都煞费苦心的事情。清朝采取 “首崇满洲” 的基本国策,以保证满族的特殊性与优越性。康熙年间纂修的东北方志已经开始突显盛京陪都的尊崇地位,而不仅是展现地方风土民 情。如 《盛京通志》序载, “将留都名胜之盛典与祖德宗功,并昭垂于奕世”[29],可见修志具有以地系史、以史崇地的倾向。该志认为 “陪京者,帝业之基也”[30], “金城汤池,翼翼大壮,根本益固矣”[31],则视盛京为帝业根基、清朝根本之地。然而,入关后满洲部族对自身的认同逐渐陷入危机,直接表现就是作为满族的文化标识—— “国语骑射” 的衰落。尤其到了乾隆年间,不少满人官员不会说满语、不能使用满文草拟奏折,且腐化怠惰日益严重。面对 “汉化” 挑战, 清朝皇帝日益强调满人的 “祖宗之法”,对此,其时东北方志编修也自有体现。如 《盛京通志·坛庙志》序言 “帝王凝休永命,道莫大于尊祖敬天”[32],明确提出 “尊祖敬天” 的政治纲领。作为满族 “龙兴之地”,清代东北地区方志编修的目的之一,即使其子孙 “无忘祖宗祥发之有自”, “缔造之维艰”[33]。慎终追远,因而不断提醒阅满人先祖勋烈创业之艰辛。“宫阙规模大备,而尚朴贵俭之德昭然在也。所以贻谋示后者,至深远矣”[34],以俭朴训诫后代百姓。记兵防, “我皇上觐光扬烈,翠华临莅,秋郊狝阅,赏赉有加,复命增设弁兵,修缮甲仗,诚以讲武诘戎不可一日不备也”[35]八旗劲旅尚武之风不能丢。“国家起自东方,其俗浑厚惇悫,刚毅而不挠。”[36] 淳朴刚毅的民族性格当继承。乾隆十三年本和四十九年本 《本朝人物》一门只记载为清朝建立重要功勋的开国功臣,而不载入关以后人物,“追惟骏烈于翊运诸王及干城师清之士,详征事迹,胪著于篇”[37],以保存、唤起满族的历史记忆,增强其凝聚力。另外,清前期东北方志编修中,各门小序多历数该朝历代皇帝的丰功伟绩。如 《盛京通志·帝王》小序载:“太祖高皇帝辟土开疆,肇基王迹。太宗文皇帝创制显庸,声教覃敷。世祖章皇帝定鼎燕京,统一区宇。圣祖仁皇帝治隆化洽,宝历绵长。世宗宪皇帝圣德广运,至治光昭。皇上恭绍鸿图,垂亿万世。”[38]这也是清朝统治阶层尊祖敬宗的表现。

二是“首崇满洲” 与“大一统” 的关系。应该说,用“汉化”与“满化” 来形容清朝民族交融都是片面的。实际上,清朝既认同汉文化的核心价值———儒家思想,继承前朝政治制度,又努力在制度与文化中保持满洲部族自身的风格,在“汉文化”与“首崇满洲” 之间展现了一种平衡。“华夷之辨” 与“大一统” 不是对立而是辩证的关系,不论是汉族还是少数民族掌握政权,都会在民族矛盾激烈之时,强调本民族正统地位。因此不论是汉人建立的王朝所强调的 “华夷之辨”,还是满人建立的王朝所强调的 “首崇满洲”,都是在 “大一统” 框架内展开的讨论。满族掌握政权后,要保证其统治地位,就要破除 “华夷之辨”,实行“大一统” 政策,学习儒家文化,继承中原王朝治统与道统。但是满族毕竟是少数民族,为防止因“沾染汉俗”而被 同化,还要通过禁旗人学汉文、限制参加科举考试、修筑满城、提倡“国语骑射” 等方法保持其民族特征,以及通过政治、经济上一系列特权保证其民族优越地位。其统治思想的逻辑顺序是清晰可见的。

如上文所述,东北方志编修中颂扬陪都、强调“祖宗之法”、追述开国战迹,在表层上以凝聚满族为目的,而其实质则是让广大汉人百姓实现对清政权的认同,是清统治者构筑政权合法性的一种政治文化策略,也就是在“大一统” 框架内,在维护国家统一与民族团结的前提下,更强调满族的主导地位。这样,既弥合了满汉之间过大的差异,又尽量保持其民族自身的特性,这也是清朝皇帝在处理满汉关系过程中所不断寻求的一个平衡点。而清朝统治的成功,也正在于建 立起包容性较强、能够容纳各民族文化的多元政治体制。

三、清末东北方志序论中的革新思想研究边疆史地,是晚清经世思潮的一项重要内容。现存百余种清代东北方志,大部分成书于清末光宣时期。甲午之后,严重的社会问题和民族危机,刺激了学者的忧患意识。旧有价值观念动摇,东北方志关注的焦点从维护清朝正统地位和宣扬纲常伦理,转移到如何应对社会危机。其序论中反思批判意识增强,表现出作者强烈的经世思想,方志的思想价值显著提高。

首先是针砭时弊。近代以前方志尤其官修方志,一般秉承“书善不书恶”的原则,以颂扬本朝统治为主。改革主导着晚清社会文化潮流,革新的前提是发现当下体制中包含的种种弊端。清末方志编纂中,仁人志士重审现实,痛陈时弊,不乏真知灼见。如《黑龙江述略》载:自将军萨布素公移齐齐哈尔城,北至俄边几三千里,仅一副都统官控制其间,承平既久,厝火积薪,当事者漫不为意。咸丰八年,分江为界,将军奕山公奏报,以江左空旷无人为词,并不声明四至里数,虽属仓皇定计,意图粉饰,亦实由地势辽阔,夙未究心。”[39] 指出晚清黑龙江地区之所以屡遭沙俄侵略,与黑龙江将军萨布素、奕山边防部署的疏漏有关。又论:“官由部选而来,率多部属供事,资格既深,无聊就外,六年俸满,别无升途,仍需赴部另选,苟有出众之材,亦必不投身荒漠。吏治不饬,盖由于此。”[40] 指出清末黑龙江吏治不饬,原因在朝廷任官制度不当。《长白汇征录》载:“时而称松花,时而称混同,几无定名。在统一时代尚无关隘,现海禁大开, 强邻窥伺江河,藉端生事,无理取闹,名称稍涉牵混,则乘间抵隙,攘夺利权,名之为义大矣哉。”[41]指出我国舆地著述地名指称的混乱,给外敌攫取利权以可乘之机。又论: “各项宗教论祸福,不论道理,故流弊滋多。孔孟之教以道理为主,而祸福因果置之不论,故行至千百年而永无弊。此释道所以不及儒宗万万也。”[42]指出宗教论祸福而不论道理的弊端。光绪《盘山厅志》载:“不讲卫生,厉气侵之,是生瘟疫;不治沟洫,水旱无备,是成凶岁。此人事也,非天道也。防之之术宜精求焉。”[43] 古时将瘟疫与自然灾害归因于 “天道”,附会荒诞,言语不经,作者从科学的态度予以反驳。

其次是世界视野与进化史观。鸦片战争后,国内有识之士 “开眼看世界”,学习西方自然科学和应用技术。甲午战后,更加注重学习西方政治文化、社会科学、吸纳新思想,改革也着眼于社会各层面。此时期方志从传统向近代转型,时间观念上由循环的历史观向进化的历史观演变,空间观念上开始从世界中认识中国。一是粗具世界视野。最迟至康熙二十八年(1689)《尼布楚条约》的签订,中国已经开始以一个主权国家的身份活动于世界舞台。鸦片战争的失败,使中国从“天下的中心” 变成世界的一国,列强侵华的惨痛现实击碎了以自我为中心的“天下四夷观”。由古代轻视外夷一变为近代积极向西方各国学习。《昌图府志》载:“泰西各国,力致富强,皆藉商力,以为前驱。英人之于印度,其明证矣。我国素无保商奖商新法,故商战不甚激烈,因以日趋贫弱,非无故也。”[44]鉴于古代中国重本抑商,由此提出要学习西方发展商业。《黑龙江述略》载:考泰西各国,首重矿政,设立公司,君民共之。开办之初,实亦利害参半, 积以岁月,始专其利,其要在积本之厚,任人之笃。”[45]此又针对矿政不够重视而言。《绥中县乡土志》载:今之世界,生计竞争之世界也。欲谋国祚之绵长,而立富强之基础,唯在求实而已。士业、农业研究焉,而急为改良;工业、商业考察焉,而急思进步。试观英国大儒斯迈尔、法国政治家卢梭、德国外交家俾斯麦之三人者,世界上称为伟士,孰非由实事求是苦心自修得来。”[46] 列举欧洲杰出人士斯迈尔、卢梭和俾斯麦,说明求实为富强之基,已有主张学习西方的开放意识。二是吸纳进化史观。光绪二十一年 (1895) ,严复在天津 《直报》上发表 《论世变之亟》《原强》《救亡决论》《辟韩》诸文,宣传达尔文生物进化论和斯宾塞社会达尔文主义。光绪二十四年,严氏译述的赫胥黎 《天演论》出版,大大推动中国人观念世界的革新。如《海城 县乡土志》载: “廿世纪为天演竞争大舞台,商战不修即不免为外人淘汰……就我固有之业,逐件改良,即可为抵制外人之具。”[47]可见作者有明确的世界观念、进化意识。又,《彰武县志》载: “处此优胜劣败之世界,尚昧然罔觉,不思远计,则生计日窘,何以立于竞争剧烈之场。是以讲求实业,有不容稍缓者矣。”[48]则指出各国竞争,优胜劣汰,必须奋发图强。《辽阳乡土志》载:“士仅半化,农工商亦皆固陋守旧,无进化思想。故一受外潮之激刺,愈觉形见势绌云。”[49]斯言中国落后于世界,因中国百姓缺乏进化思想。此外,进化论和文明论往往紧密相连。如《昌图府志》载:“彼中末裔且将日就澌灭,不知其果为文明进化乎? 抑亦生计日穷,为人类竞争大势之所迫而然也。”[50]《锦西县乡土志》载:“若县界民风则近于刚,刚则强,强则可以自立。是在移风易俗者,日进于文明斯可矣。”[51]所谓进化,乃又蒙昧而进于文明之社会。之所以清末方志政论中会出现世界意识和进化史观,直接原因在于有很多新式学堂学生参与了方志编纂。清末清政府实行新政,废科举、兴学堂、派遣留学生,新式知识分子在戊戌维新时期出现。新式学堂中西方近代社会科学和自然科学知识占据较大比重。所以在方志政论中表达了前所未有的、迥别于旧式文人士大夫的新思想。

再次是振兴实业。方志的近代转型,不只体现在修志思想的变化上,还体现在志书内容和修志目的的演变上。简言之,内容由以统治阶级为中心的政治史,转向民众的社会史,向社会深层发展,广泛反映社会政治、经济、文化诸方面。目的由维护清王朝统治转向解释探索社会发展规律和富强之道。振兴实业,发展经济,是清末东北方志序论中着重讨论的内容。如《怀仁县志》载:“自古地方之贫富,不在人口之多寡,而在实业之盛衰。”[52]宣统《铁岭县志》载:“惟有提倡实业,督饬工商,奏精巧之实功,行抵制之手段,则民无业者而有业矣,利外溢者而内复 矣。”[53]可见充分重视实业对发展社会经济的重要性。具体而言,又分为农、工、商等各部门经济。农业方面要大力兴办屯垦,《黑龙江述略》载:“使如吉林省例,大兴屯政,广设民官,则岁入不可数计,内可以省司农度支之繁,外可以杜邻敌觊觎之渐,固本实边,莫善于此。”[54]指出既能增加政府收入,又能固本实边。《呼兰府志》中作者认为:“觇国者,以物产之盈虚,测民生之荣悴,故关于物产之调查,须区别其种类,考察其产地与效用,及施以人力而效用可以增 长者,洪纤必具,以为振兴实业之张本。非如《山经》志异、《博物》搜奇,仅为学术上之研究已也。”[55]明确要详细调查物产种类及效用,以为兴办实业所用。《镇安县乡土志》提出: “值此商战时代,华洋互市,利益交争,凡百货之输入输出,尤宜实力讲求,竞握利权,以为商务振兴之基础。”[56]商战时代,振兴商务是关键。《辑安县乡土志》“古之善治国者,通商必急于惠工,工艺者诚商业之嚆矢也。”[57]指出商业繁荣的前提是工业兴盛。复次是抵御外侮。鸦片战争以后,西方列强通过 《瑷珲条约》和 《北京条约》等一系列不平等条约,强占我国东北领土,国家主权步步沦丧,国民经济受到严重侵害。有识之士开始反思边疆 治理政策。此期东北方志编纂强化了现实功能,贯穿有关边防情况的记载,表达出抵御外侮、实边固防、救亡图强的爱国精神。如 《怀仁县志》论曰:“大江对岸即是强邻,森林、矿产又久为外人所慕。宰斯邑者,保利权、奋武卫,宜杜渐防微,勿负东南保障之任,斯可矣。”[58]倡言保卫我国领土与资源。《长白汇征录》载:“传曰:天子有道,守在四夷,系就关锁时代而言。至门户洞开,则四郊多垒,非筹边不足以图存,非练兵不足以守边。”[58]强调强化边防守卫与军事训练。《辽中县志》载: “城之坚不若心之固也……所贵布德施惠以固众心。”[59]指出固圉实边首在巩固人心。《黑龙江述略》提出:“论防边大计,水师之重,略与陆师相当……俄自分江而后,汲汲于试行轮船,居心尤为叵测,固不待智者有戒心也。”[60]指出加强水师建设的重要性。

最后为重视教育。传统社会重视儒学教育,延续道统,教化百姓遵循三纲五常,培养为皇权统治服务的人才。至20世纪初,西学取代中学,在文化教育中占据主导地位,培养各行各业需求的技术人才,兴干实业,推动经济与社会发展。虽然清前中期和清末东北方志均重视教育,但其性质截然不同。《新民府志》载:“生齿日繁,蒙昧如昔,谓能自存于此优胜劣败之世界,吾未之敢信。然则急起直追以言教育,时不我待矣。”[61]要求通过新式教育,开启民智。《怀仁县志》载: “是必兴教育,正民心,养成无形之险,以收有用之效。”[62]主张通过教育,开民心,新民德。光绪 《盘山厅志》提出 “振兴商务,非立商学、开商智不为功”[63],要求建立专学,培养专业人才。《呼兰府志》提出: “教育之道基本家庭,然则女学者,其所谓国民教育之母乎?” 斯又倡导女学,男女平等。

结 语清前期是大清理、大总结阶段,晚清时代环境变迁,促使学术风气转变,不同时代造成思想 倾向不同的方志序论。清前期统治阶层与知识分子将 “东北” 视作 “满洲根本”,晚清则更多地将之视为边防重镇。因而,清前期东北方志序论论述正统论的内容较多,而清末随着方志的近代转型,方志序论所关注的是如何救亡图强。长期以来人们仅将方志作为一种史料看待,近些年又流行 “历史书写” 的研究范式,二者之外,还应该关注方志的序论——集中体现了方志的思想价值。“志”在维护社会秩序、延续价值观念、总结治国理政经验方面,发挥了重要作用,其思想价值有赖于学者进一步挖掘的探讨。

参考文献:

[1]国务院第 467 号令 《地方志工作条例》,中国地方志指导小组 《地方志工作文献选编》,方志出版社,2009 年,第 3 页。

[2]刘清书修,王丙辰纂,柳成栋点校: 光绪 《长寿县乡土志》,黑龙江人民出版社,1989 年,第 474 页。

[3]徐宗亮纂,李兴盛、张杰点校: 《黑龙江述略》,黑龙江人民出版社,1985 年,第 39 页。

[4]黄维翰修纂: 《呼兰府志》,《黑水丛书·黑水郭氏世系录》,黑龙江人民出版社,2003 年,第 1785 页。

[5]管凤龢修: 《新民府志》, “中国地方志集成” 辽宁府县志辑 1 ,南京凤凰出版社,2006 年, 《航路》, 第 256 页。

[6] 郑永昌: 《百年变迁: 清初 〈盛京通志〉的编纂及其内容探析》,《故宫学术季刊》( 台北) 2015 年第 2 期。

[7] 张一弛、刘凤云: 《清代 “大一统” 政治文化的构建———以 〈盛京通志〉的纂修与传播为例》, 《中国人民大学学报》2018 年第 6 期。

[8]向燕南: 《从政统和道统的认同看清统治者历史文化认同的问题———对新清史论者的一个回应》,《河南师范大学学报》( 哲学社会科学版) 2019 年第 5 期。

[9] 长顺修,李桂林纂,李澍田等点校: 《吉林通志》卷 12 《沿革志三》,吉林文史出版社,1986 年,第 209、217 页。

[10] 伊把汉等修,哲备等纂: 康熙 《盛京通志》卷 6 《建制沿革》,日本京都大学图书馆藏近卫本,第 1 页。

[11] 韩宝濂修: 《辽中县志》卷 3 《舆地编二·乡镇》,“北京大学图书馆藏稀见方志丛刊”,国家图书馆出版社,2013 年,第 47 册,第 443 页。

[12]汪由敦等修: 《钦定盛京通志》卷 26 《物产》,韩国国立中央图书馆藏乾隆十三年 ( 1748) 刻本,第 6 页。

[13] 汪由敦等修: 《钦定盛京通志》卷 13 《职官》,第 1 页。

[14] 阿桂等修,刘谨之等纂: 《钦定盛京通志》卷 22 《星土序》,辽海出版社,1997 年版,第 366 页。

[15]阿桂等修,刘谨之等纂: 《钦定盛京通志》卷 25 《山川序》,第 405 页。

[16]汪由敦等修: 《钦定盛京通志》卷 19 《人物》,第 1 页。

[17]伊把汉等修,哲备等纂: 康熙 《盛京通志·边声廷序》,第 2 页。

[18]阿桂等修,刘谨之等纂: 《钦定盛京通志》卷 37 《田赋序》,第 658 页。

[19]吕耀曾修,魏枢纂: 《盛京通志》卷 15 《城池志》,日本早稻田大学图书馆藏咸丰二年 ( 1852 ) 补刻乾隆元年 ( 1736 ) 本,第 1 页。

[20]汪由敦等修: 《钦定盛京通志》卷 17 《兵防》,第 15 页。

[21] 伊把汉等修,哲备等纂: 康熙 《盛京通志·张鼎彝序》,第 5 页。

[22] 哈达清格修: 《塔子沟纪略序》,“中国地方志集成” 辽宁府县志辑 23 ,南京凤凰出版社,2006 年, 第1页。

[23]吕耀曾等修,魏枢等纂: 《盛京通志·凡例》,第 4 页。

[24]吕耀曾等修,魏枢等纂: 《盛京通志》卷 21 《学校》,第 1 页。

[25]伊把汉等修,哲备等纂: 康熙 《盛京通志》卷 16 《选举》,第 1 页。

[26]伊把汉等修,哲备等纂: 康熙 《盛京通志》卷 27 《列女》,第 1 页。阿桂等修,刘谨之等纂: 《钦定盛京通志》卷 87 《孝义》,第 1357 页。

[27]阿桂等修,刘谨之等纂: 《钦定盛京通志》卷 56 《名宦四》,第 913 页。伊把汉等修,哲备等纂: 康熙 《盛京通志·董秉忠序》,第 6 页。

[28]伊把汉等修,哲备等纂: 康熙 《盛京通志》卷 1 《京城志》,第 1 页。汪由敦等修: 《钦定盛京通志》卷 5 《京城》,第 1 页。

[29]伊把汉等修,哲备等纂: 康熙 《盛京通志》卷 2 《坛庙志》,第 1 页。伊把汉等修,哲备等纂: 康熙 《盛京通志·张鼎彝序》,第 7 页。

[30]汪由敦等修: 《钦定盛京通志》卷 5 《宫殿》,第 7 页。

[31]阿桂等修,刘谨之等纂: 《钦定盛京通志》卷 51 《兵防》,第 842 页。

[32]伊把汉等修,哲备等纂: 康熙 《盛京通志》卷 26 《风俗》,第 2 页。

[33]阿桂等修,刘谨之等纂: 《钦定盛京通志·国朝人物序》,第 992 页。

[34] 吕耀曾等修,魏枢等纂: 《盛京通志》卷 29 《帝王》,第 1 页。

[35]徐宗亮纂,李兴盛、张杰点校: 《黑龙江述略》卷 2 《建置》,黑龙江人民出版社,1985 年,第 32 页。

[36]徐宗亮纂,李兴盛、张杰点校: 《黑龙江述略》卷 2 《建置》,第 31 页。

[37]张凤台修,刘龙光纂,黄甲元、李若迁点校:《长白汇征录》卷 2 《山川》,吉林文史出版社,1987 年, 第 61 页。

[38]张凤台修,刘龙光纂,黄甲元、李若迁点校: 《长白汇征录》卷 4 《风俗》,第 121 页。

[39]杨绍宗修: 光绪 《盘山厅志·灾祥六》,“中国地方志集成” 辽宁府县志辑 13,南京凤凰出版社,2006 年, 第 353 页。

[40] 洪汝冲修: 《昌图府志·实业志·商业》,“中国地方志集成” 辽宁府县志辑 10,第 412 页。

[41]徐宗亮纂,李兴盛、张杰点校: 《黑龙江述略》卷 4 《贡赋》,第 67 页。

[42]佚名修: 《绥中县乡土志·实业》,《东北乡土志丛编》,辽宁省图书馆,1985 年,第 202 页。

[43]管凤龢修,王壬林纂: 光绪 《海城县乡土志·商务结言》, “辽宁省图书馆藏稀见方志丛刊”,国家图书馆出版社,2012 年,第 4 册,第 214 页。

[44]赵炳燊修: 《彰武县志·户口》,“中国地方志集成” 辽宁府县志辑 15,第 677 页。洪汝冲修: 《辽阳乡土志·实业》,“中国地方志集成” 辽宁府县志辑 4,第 625 页。洪汝冲修: 《昌图府志·宗教》,“中国地方志集成” 辽宁府县志辑 10,第 400 页。于凌霄修: 宣统 《锦西县乡土志·风俗》,《东北乡土志丛编》,第 84 页。

[45]洪汝冲修: 《昌图府志·实业志》,“中国地方志集成” 辽宁府县志辑 10,第 406 页。

[46]徐麟瑞修: 宣统 《铁岭县志·人民疾苦》,“南京大学图书馆藏古籍珍本丛刊”稿抄本卷,第23 册,第123 页。徐宗亮纂,李兴盛、张杰点校: 《黑龙江述略》卷 3 《职官》,第 48 页。

[47]黄维翰修纂: 《呼兰府志·物产略》,《黑水丛书·黑水郭氏世系录》,黑龙江人民出版社,2003 年,第1858 页。

[48]张霁修,王振廷纂: 《镇安县乡土志·商务》,《东北乡土志丛编》,第 188 页。

[49]吴光国修: 《辑安县乡土志·工政》,吉林省图书馆,2011 年影印本,第 2 册,第 10 页。

[50]马俊显修,刘熙春等纂: 《怀仁县志》卷 2 《地理·沿革》,“中国地方志集成” 辽宁府县志辑 9,第 7 页。

[51]张凤台修,刘龙光纂,黄甲元、李若迁点校: 《长白汇征录》卷 3 《兵事》,第 80 页。

[52] 韩宝濂修: 《辽中县志》卷 5 《建置编一·城池》,“北京大学图书馆藏稀见方志丛刊”,国家图书馆出版社,2013 年,第 47 册,第 463 页。

[53]徐宗亮纂,李兴盛、张杰点校: 《黑龙江述略》卷 5 《兵防》,第 72 页。

[54] 管凤龢修: 《新民府志·户口》,“中国地方志集成” 辽宁府县志辑 1,第 259 页。

[55]马俊显修,刘熙春等纂: 《怀仁县志》卷 2 《地理·形势》,“中国地方志集成” 辽宁府县志辑 9,第 16 页。

[56] 杨绍宗修: 光绪 《盘山厅志·商业》,“中国地方志集成” 辽宁府县志辑 13,第 348 页。

来源:《中国地方志》2021年第1期

欢迎关注@文以传道

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com