咄咄怪事令人费解(咄咄怪事)

《戴建业精读〈世说新语〉》 第二章 自信

2“咄咄怪事”

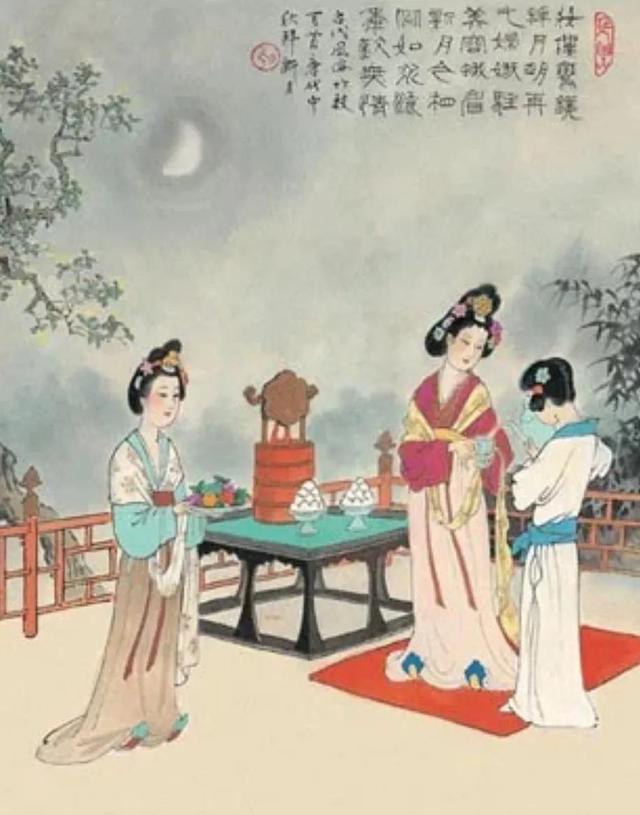

殷中军被废,在信安,终日恒书空作字。扬州吏民寻义逐之,窃视,唯作“咄咄怪事”四字而已。

——《世说新语·黜免》

永和三年(347),桓温灭掉西蜀成汉政权后名声大振,加之他当时正镇守荆州,扼住了东晋的咽喉,因而这位枭雄让朝廷如芒在背。另一位正在丹阳祖先墓所隐居的殷浩,那时的声誉同样如日中天。《世说新语·赏誉》载“殷渊源在墓所几十年。于时朝野以拟管、葛,起不起,以卜江左兴亡”。朝野都把他比为管仲和诸葛亮,以他的出处来“卜江左兴亡”。于是,他便被正在辅政的会稽王司马昱当作抗衡桓温的棋子,数次恳请殷浩出来主持朝政。永和五年(349),后赵皇帝石虎一死,北方便开始大乱,桓温立即上书请求北伐。朝廷怕桓温因此进一步坐大,对他的请求久久置之不理。次年以殷浩为中军将军、都督五州军事,永和七年殷浩受命率军攻打洛阳、许昌,永和九年殷浩兵败许昌。桓温见北伐连年吃败仗,趁机上表弹劾殷浩。朝廷不得已将他废为庶人,并流放东阳郡信安县安置。

当年诸葛亮六出祁山连连失败,他不是同样哀叹“谋事在人,成事在天”吗?诸葛亮出师无功而返,回朝后仍是受人尊敬的丞相,殷浩败绩后则从宰辅废为庶人,所以他只能痛苦地书空“咄咄怪事”。在那种环境和心境中,他怎么能冷静反思悲剧产生的深层原因呢?

他唯一能想明白的就是自己被司马昱卖了,自己一生成了他的工具和玩偶,一旦玩腻了就把给他甩了。《世说新语·黜免》篇载:“殷中军废后,恨简文曰:‘上人箸百尺楼上,儋梯将去。’”他废黜后怨恨简文帝司马昱说:“把我送到百尺高楼上面之后,立马又把梯子给撤走。”文中的“儋”字通“担”字。司马昱即后来的简文帝,当时辅佐年幼的穆帝司马聃,事实上是他在独揽朝政。开始要利用殷浩制衡桓温,他把殷浩推上了权力的顶峰,当北伐失利后被桓温弹劾时,他又不愿意站出来为殷浩承担责任,殷浩要是胜了他占头功,殷浩败了他毫发无损。

刘孝标注引《续晋阳秋》说:“浩虽废黜,夷神委命,雅咏不辍,虽家人不见其有流放之戚。外生韩伯始随至徙所,周年还都。浩素爱之,送至水侧,乃咏曹颜远诗曰:‘富贵他人合,贫贱亲戚离。’因泣下。”史书记载“其悲见于外者,唯此一事而已”。“富贵他人合,贫贱亲戚离”,他被废为庶人后体认到了世态的炎凉,在自己喜爱的外甥面前泣下沾襟,但他平时能镇定自持,仍然“夷神委命”,照样“雅咏不辍”,即使家人也听不到他唉声叹气,所以孝标怀疑“咄咄怪事”云云的真实性:“书空、去梯之言,未必皆实也。”

从人生的大喜堕入人生的大悲,对空书“咄咄怪事”即便不是历史的真实,也符合殷浩性格及境遇的真实。这里我们倒想追问一下:殷浩兵败许昌算不算“咄咄怪事”?

谁都知道“胜败乃兵家常事”,他麾下的部队又是临时纠合,谢尚部下的叛将又临阵倒戈,在这种情况下谁都可能一败涂地,何况殷浩此前只在纸上谈兵。“人各有所长”的另一面,就是“人各有所短”。《晋书》本传说他“夷旷有余,经纶不足。舍长任短,功亏名辱”,史家对他优缺点的评价冷静客观。殷浩误以为在清谈席上善于唇枪舌剑,在战场上必定也勇于冲锋陷阵。《三国志》称诸葛亮“应变将略,非其所长”,这句话移来评殷浩更为贴切。要么殷浩不清楚自己的所长与所短,要么殷浩不懂得如何扬长避短,他领兵北伐本身就是一个错误,大败而逃实属正常,凯旋就有点反常——殷浩同意这个说法吗?

(本书由上海文艺出版社2019年8月出版,果麦文化传媒发行,全部用芬兰进口轻型纸印制。在当当、京东、天猫有售。)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com