三国之西凉五虎排名(焦点三国之三国时期的)

在中国,三国是最为家喻户晓的历史,诸葛亮是最受欢迎的人物,《隆中对》是非常著名的事迹。

“对”的本意是问对,应用的范围极广,如孔子与门徒的问答(《论语》)、唐太宗与李靖君臣间的对答(《唐李问对》,亦称《李卫公问对》)等。后世多指帝王发问,臣下陈其所见,内容主要涉及军政、经义等“经国之大事”。

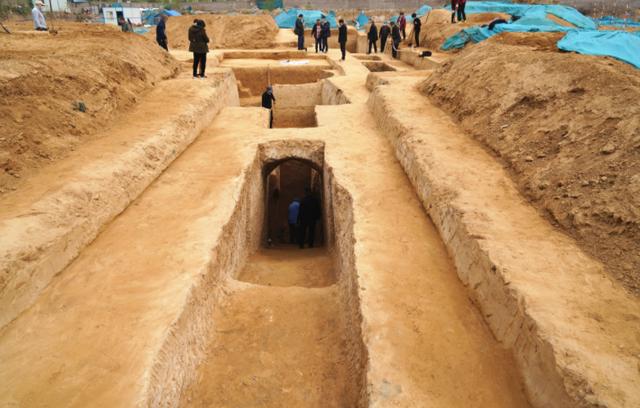

东汉末年群雄割据形势图

历史上,随着三国历史和三国人物影响的日益深厚,《隆中对》也有了其特殊的含义:垂询治平方略,廓定天下大计。

事实上,三国时期类似的“隆中对”不止一家,而且提出的时间都远远早于诸葛亮。

在当时的几大集团中,屡有重要谋士,结合天下形势、自身实际,提出了本集团发展的战略规划,对三国历史产生了深远的影响。

本文依照时间顺序,对其中最突出的四家版本,做一叙述。

|

三国时期的“隆中对” | ||||

|

时间 |

提出者 |

对象 |

结果 |

内容 |

|

191 |

沮授 |

袁绍 |

未采纳,袁绍败死 |

扫灭群雄,收揽英雄,借重朝廷,号令天下 |

|

193 |

毛玠 |

曹操 |

曹操称王,子曹丕称帝,建立魏国 |

尊奉朝廷,发展经济,长治久安、霸业可成 |

|

200 |

鲁肃 |

孙权 |

孙权称帝,建立吴国 |

鼎足江东、攻占荆州,建号称帝、以图天下 |

|

207 |

诸葛亮 |

刘备 |

刘备称王称帝 |

联吴避曹、跨有荆益,北伐中原、兴复汉室 |

沮授版

这是最早提出的版本,也是一个没有被最终接受的方略。

《魏书六》载:(袁)绍遂领冀州牧。从事沮授说绍曰:“将军弱冠登朝,则播名海内;值废立之际,则忠义奋发;单骑出奔,则董卓怀怖;济河而北,则勃海稽首。振一郡之卒,撮冀州之众,威震河朔,名重天下。虽黄巾猾乱,黑山跋扈,举军东向,则青州可定;还讨黑山,则张燕可灭;回衆北首,则公孙必丧;震胁戎狄,则匈奴必从。横大河之北,合四州之地,收英雄之才,拥百万之衆,迎大驾于西京,复宗庙于洛邑,号令天下,以讨未复,以此争锋,谁能敌之?比及数年,此功不难。”绍喜曰:“此吾心也。”即表授为监军、奋威将军。

该“对”于公元191年提出,当时最强盛的势力是袁绍,这是一篇最完整的方略:沮授论述了袁绍的光辉历史,提出了征伐天下的具体做法,祭出了“挟天子而令诸侯、畜士马以讨不庭”的高招,得出了“此功不难”的结论,获得了袁绍首肯的效果,非常的具有远见卓识。沮授本人也得到了袁绍的重用,担任监军,“监统内外,威震三军”(《三国志·魏志》裴松之注引《世语》),可谓获得了很好的开局。

但在“迎大驾于西京”的关键环节,遭到了反对:

《魏书六·袁绍传》载:初,天子之立非(袁)绍意,及在河东,绍遣郭图使焉。献帝传云:沮授说绍曰:“将军累叶辅弼,世济忠义。今朝廷播越,宗庙毁坏,观诸州郡外托义兵,内图相灭,未有存主恤民者。且今州城粗定,宜迎大驾,安宫邺都,挟天子而令诸侯,畜士马以讨不庭,谁能御之!”绍悦,将从之。郭图、淳于琼曰:“汉室陵迟,为日久矣,今欲兴之,不亦难乎!且今英雄据有州郡,衆动万计,所谓秦失其鹿,先得者王。若迎天子以自近,动輙表闻,从之则权轻,违之则拒命,非计之善者也。”授曰:“今迎朝廷,至义也,又于时宜大计也,若不早图,必有先人者也。夫权不失机,功在速捷,将军其图之!”绍弗能用。

会太祖(曹操)迎天子都许,收河南地,关中皆附。绍悔,欲令太祖徙天子、都鄄城以自密近,太祖拒之。

作为袁绍集团的重要谋士,在袁绍集团几乎所有的内外决策中,沮授都提出了非常中肯的意见:

冀州之争:劝阻原冀州牧韩馥不要把冀州让给袁绍,韩馥不听。后韩馥与袁绍相疑忌,韩馥自杀。

建策袁绍:即沮授版的“隆中对”。

劝迎天子:袁绍不纳。天子为曹操所得,后袁绍为曹操所灭。

谏阻分立:反对袁绍分派三子一婿各领一州,不纳。袁绍死后,诸子果然因争位而分裂,互相攻杀,卒为曹操所灭。

持重抗曹:先是建议利用资源优势,对曹操进行持久战,消耗其有生力量;官渡之战,建议持重,操必胜之谋,不做侥幸一战。袁绍皆不纳,结果对曹之战完败,袁绍身死国灭,沮授不屈被杀。

事后的结果印证了沮授是三国时期一位杰出的政治家,是与郭嘉、司马懿、诸葛亮、周瑜一样杰出的谋士。

可惜沮授遇见的是“外宽内忌、好谋无决,有才而不能用、闻善而不能纳”(《三国志· 董二袁刘传》),最擅长把一手好牌打烂的袁本初!罗贯中说他“羊质虎皮功不就、凤毛鸡胆事难成”,描绘得真是到位。

毛玠版

该“对”在沮授版之后不久提出,斯可谓三国人才之盛、英雄所见之同。

《魏书十二》载:毛玠少为县吏,以清公称。太祖辟为治中从事。玠语太祖曰:“今天下分崩,国主迁移,生民废业,饥馑流亡,公家无经岁之储,百姓无安固之志,难以持久。今袁绍、刘表,虽士民众强,皆无经远之虑,未有树基建本者也。夫兵义者胜,守位以财,宜奉天子以令不臣,修耕植,畜军资,如此则霸王之业可成也。”太祖敬纳其言,转幕府功曹。

此“对”看似平淡无奇,却是涉及到了天下的根本:治国在于安邦,安邦在于安民。

此“对”看似寥寥数语,却是展现了曹氏君臣的眼界和抱负:治国安邦、为长久计,尊奉汉廷、建立霸业。

毛玠提出的是“义”,曹操的态度是“敬”,上下谨肃,故能成大事也。

毛玠后来与崔琰一起主持选举,在组织上保证了曹操政策的贯彻执行。世人多看见《三国演义》中五虎上将、五子良将、人中吕布马中赤兔们的往来厮杀,事实上三国最重要的人物,是谋士不是武将;最重要的地方,是庙堂不是疆场。

曹操的大业,以功论之,是谋主荀彧与郭嘉、建策屯田的枣祗与韩浩、主理后宫的卞夫人之属。荀彧官居侍中守尚书、封侯,曹操称赞他“天下之定,彧之功也”;韩浩官居中护军(职责为统领禁军、选拔武官、监管武将等,三国各方担任此等职位的是赵云、周瑜、司马师、费祎这样的人物)、封侯,卞夫人出身娼家,曹操却执意立他为正宫夫人、母仪天下,卞夫人亦不负所望,后宫治理得井井有条。他们,才是曹操的真正心腹。

鲁肃版

这是和“隆中对”齐名的“榻上对”,200年提出。也是执行得最好、完成得最好的方略。历史上对此方略的记载也最为完整,因此本文以此为重点叙述之,以此为诸“对”命运的一个参照。

《吴书九·鲁肃传》载:鲁肃家富于财,性好施与。以赈穷弊结士为务,甚得乡邑欢心。周瑜知其奇也,遂相亲结。袁术闻其名,就署东城长。肃见术不足与立事,南到居巢就瑜。

肃少有壮节,好为奇计。渡江往见策,策亦雅奇之。会祖母亡,欲北行。时孙策已薨,权尚住吴,瑜因荐肃才宜佐时,当广求其比,以成功业,不可令去也。

权即见肃,与语甚悦之。众宾罢退,肃亦辞出,乃独引肃还,合榻对饮。因密议曰:“今汉室倾危,四方云扰,孤承父兄遗业,思有桓文之功。君既惠顾,何以佐之?”肃对曰:“昔高帝区区欲尊事义帝而不获者,以项羽为害也。今之曹操,犹昔项羽,将军何由得为桓文乎?肃窃料之,汉室不可复兴,曹操不可卒除。为将军计,惟有鼎足江东,以观天下之衅。规模如此,亦自无嫌。何者?北方诚多务也。因其多务,剿除黄祖,进伐刘表,竟长江所极,据而有之,然后建号帝王以图天下,此高帝之业也。”权曰:“今尽力一方,冀以辅汉耳,此言非所及也。”张昭非肃谦下不足,颇訾毁之,云肃年少粗疏,未可用。权不以介意,益贵重之,赐肃母衣服帏帐,居处杂物,富拟其旧。

由于是与孙权合榻对饮时提出,故史称“榻上对”。

此“对”的重点有:

对形势的判断:曹贼难以卒除、汉室不可复兴。

对战略的布局:稳固根据地、不站队参与军阀混战;扩大地盘,占据长江以南,增强实力。

对目标的明确:自立为王,建立属于孙氏的霸业。

公元208年,“榻上对”迎来了最严重的挑战:曹操亲率大军南下,先平荆州,复欲吞吴。是战是降,孙权两难。

《吴书九·鲁肃传》载:会权得曹公欲东之问,与诸将议,皆劝权迎之,而肃独不言。权起更衣,肃追于宇下,权知其意,执肃手曰:“卿欲何言?”肃对曰:“向察众人之议,专欲误将军,不足与图大事。今肃可迎操耳,如将军,不可也。何以言之?今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事,交游士林,累官故不失州郡也。将军迎操,将安所归?愿早定大计,莫用众人之议也。”权叹息曰:“此诸人持议,甚失孤望;今卿廓开大计,正与孤同,此天以卿赐我也。”

时周瑜受使至鄱阳,肃劝追召瑜还。遂任瑜以行事,以肃为赞军校尉,助画方略。曹公破走,肃即先还,权大请诸将迎肃。肃将入閤拜,权起礼之,因谓曰:“子敬,孤持鞍下马相迎,足以显卿未?”肃趋进曰:“未也。”众人闻之,无不愕然。就坐,徐举鞭言曰:“愿至尊威德加乎四海,总括九州,克成帝业,更以安车软轮征肃,始当显耳。”权抚掌欢笑。

后备诣京见权,求都督荆州,惟肃劝权借之,共拒曹公。权即从之。曹公闻权以土地业备,方作书,落笔于地。

赤壁之战不久,孙权最倚重的周瑜不幸英年早逝,鲁肃接班,得以继续坚定地贯彻执行“榻上对”方略。

《吴书九·鲁肃传》载:周瑜病困,上疏曰:“当今天下,方有事役,瑜夙夜所忧。今既与曹操为敌,刘备近在公安,边境密迩,百姓未附,宜得良将以镇抚之。鲁肃智略足任,乞以代瑜。”

江表传载:瑜疾困,与权笺曰:“方今曹公在北,疆埸未静,刘备寄寓,有似养虎,天下之事,未知终始,此朝士旰食之秋,至尊垂虑之日也。鲁肃忠烈,临事不苟,可以代瑜。傥或可采,瑜死不朽矣。”

即拜肃奋武校尉,代瑜领兵。瑜士众四千馀人,奉邑四县,皆属焉。

先是,益州牧刘璋纲维颓弛,周瑜、甘宁并劝权取蜀,权以咨备,备内欲自规,乃伪报曰:“备与璋托为宗室,冀凭英灵,以匡汉朝。今璋得罪左右,备独竦惧,非所敢闻,愿加宽贷。若不获请,备当放发归于山林。”后备西图璋,权曰:“猾虏乃敢挟诈!”

备既定益州,权求长沙、零、桂,备不承旨,遣羽争三郡。肃住益阳,与羽相拒。肃邀羽相见,各驻兵马百步上,但请将军单刀俱会。

吴书曰:诸将疑恐有变,议不可往。肃曰:“今日之事,宜相开譬。刘备负国,是非未决,羽亦何敢重欲干命!”乃趋就羽。羽曰:“乌林之役,左将军身在行间,戮力破魏,岂得徒劳,无一块壤,而足下来欲收地邪?”肃曰:“不然。始与豫州观于长阪,计穷虑极,图欲远窜,望不及此。主上矜愍豫州之身,无有处所,不爱土地士人之力,使有所庇以济其患,而豫州私独饰情,愆德隳好。今已藉手西州,又欲翦并荆州,斯盖凡夫所不忍行,而况整领人物之主乎!肃闻贪而弃义,必为祸阶。吾子属当重任,曾不能明道处分,以义辅时,将何获济?”羽无以答。备遂割湘水为界,于是罢军。

公元217年,“肃年四十六,卒。权为举哀,又临其葬。诸葛亮亦为发哀。”(《吴书九·鲁肃传》)。但“榻上对”并未人亡政息,观衅天下、左右逢源、据地自肥、割据称霸,一直得到了很好的执行。

公元229年,孙权称帝,建立吴国。

吴书曰:肃为人方严,不务俗好。治军整顿,禁令必行,虽在军阵,手不释卷。思度弘远,有过人之明。周瑜之后,肃为之冠。权称尊号,临坛,顾谓公卿曰:“昔鲁子敬尝道此,可谓明于事势矣。”

“榻上对”的神奇之处,不仅在于在长达30年几乎是两代人的漫长岁月中它几乎是完全按照鲁肃的构想一步步实现了,而且在于,其决定者孙权,经历了“姑妄听之、将信将疑、全盘接受、坚定执行”这样一个过程——这亦可见,作为谋士的鲁肃,是何等的具有远见卓识!这也展现了,谋士和谋略的重要性。

诸葛亮版

这是最后提出的,也是最有名气的一个方略。

不得不说,也是难度最大的一个方略,因为它有两处硬伤:无中生有、变数太大。

《蜀书五》载:时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。因屏人曰:“汉室倾颓,奸臣窃命,主上蒙尘。孤不度德量力,欲信大义于天下,而智术浅短,遂用猖獗,至于今日。然志犹未已,君谓计将安出?”亮答曰:“自董卓已来,豪杰并起,跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍,则名微而众寡,然操遂能克绍,以弱为强者,非惟天时,抑亦人谋也。今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可与为援而不可图也。荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴、蜀,此用武之国,而其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎?益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之以成帝业。刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”先主曰:“善!”于是与亮情好日密。

如果说之前三“对”展现的是谋士的谋略与眼光的话,“隆中对”更多的是体现了谋主的情怀与担当。这也是虽然它效果和水平最低,但获得的评价最高的重要原因。

水平低,是因为当时刘备的窘况就摆在那,这根本就是一个没有办法的办法。

彼时的刘皇叔,寄寓刘表,身无立锥之地;随后更是被曹操驱赶追杀,抛妻弃子、惶惶不可终日,“豫州计穷虑极,图欲远窜”,事后连鲁肃都敢当着关二爷的面说他“无有处所”,想借个荆州都被嘲讽“望不及此”。

生存都是问题,何来跨有荆益之想!

这个没有办法的办法,是有致命伤的:即便跨有荆益,荆州和益州之间,也是很难互相呼应的,这也是后来关羽毁败的重要原因。

但为了天下、为了理想,知其不可为而为之,必于艰难困苦中,为了那百分之一的希望,付出百分之百的努力——观诸位谋主之境界,“鞠躬尽瘁、死而后已”的诸葛武侯,不比一心“据而有之,建号帝王以图天下”的觊觎者,更值得同情与尊敬么!

【唐】阎立本《历代帝王图》

三国四“对”,各有特点,亦各有意义,极富启迪性:

一、有方向。语云“选择比努力重要、方向比速度重要”。如果目标远大,特别是发展到一定规模时,缺乏战略、缺乏正确的战略,是一件极其危险的事情,犹如一艘巨轮,在茫茫大海中随风飘荡,危机四伏。

清科集团创始人、董事长倪正东的微信

二、有人才。汉武帝说:“盖有非常之功,必待非常之人。”(《汉书》载《武帝求茂才异等诏》,尤其是“至于艰难之际,非得卓荦瑰伟之才,则未易有济”(《宋史·列传第一百一十八李纲下》)。

因此与其说有方略,不如说有能制定和执行方略的人才。

彼大计者,固非庸人所能识、非凡夫所能为、非常人所敢行也。

虽说事业有大小,但制定方略者,必须具有战略眼光、全局意识,能够看得透彻久远。而这种方向性、原则性的大计,又岂是常人所能胜任!

故明主当与贤才谋大事,慎勿泛听,慎勿惑于庸众也。廓定大计,唯智者为之、唯明主决之也。

三、能决断。汉章帝刘炟、明朝大儒朱熹都说过“作舍道旁,三年不成”(《后汉书·曹褒传》、朱熹《诗集传》注)。越是重要、核心的决策,越是需要人主乾纲独断,慎勿与庸众嘈杂。而越是大战略,越具有长期性与隐蔽性,不宜尽人皆知、不宜过早暴露。

诸葛亮献策“隆中对”之时,刘备寄人篱下,居然就敢说人家刘表“其主不能守,此殆天所以资将军,将军岂有意乎?”这要让刘表听了,会作何感想?对于益州,则是虎视眈眈地说“刘璋暗弱,张鲁在北,民殷国富而不知存恤,智能之士思得明君。”刘璋要是知道了,还能邀请刘备入蜀帮忙?

早在赤壁之战前的8年,鲁肃与孙权就密谋“剿除黄祖,进伐刘表,竟长江所极,据而有之,然后建号帝王以图天下,此高帝之业也。”把荆州乃至于整个天下视为孙家囊中之物,此等大犯忌讳之事,能让天下人知道么?孙权一会儿联刘抗曹、一会儿联曹抗刘,一会儿上尊号、一会儿去尊号、一会儿称尊号,左右逢源屡试不爽的原因,就在于曹刘都以为他就一割据的小军阀、没理想、没野心、可争取,如果他们知道了孙氏“总括九州,克成帝业”的远大理想,还会那么容易上当受骗么?这“榻上对”的成功之处,就在于不仅瞒住了曹阿瞒,连老臣张昭都不明就里!

四、明就里。中国有两句古话,须当谨记:不在其位不谋其政、交浅言深取祸之道。

不在其位不谋其政:

鲁肃初见孙权,即于榻上进言,力劝其放弃汉室而自行称帝。东吴第一权臣张昭就对鲁肃很有看法,“非(鲁)肃谦下不足,颇訾毁之,云肃年少粗疏,未可用” 。

孔明初见刘备,即于隆中献策,建言跨有荆益、兴复汉室。于是刘备的两大心腹关羽、张飞“不悦”,还要刘备敲打他们说“孤之有孔明,犹鱼之有水也。愿诸君勿复言”才消停。

沮授建策迎大驾于西京,郭图、淳于琼曰就放言“从之则权轻,违之则拒命,非计之善者也。”

这固然有众人识见不及、政见不同之处,亦大有嫉贤争权之意也。

故对大才之人,人主当置于腹心,不可使他人间之,信之则兴如鲁肃、疑之则亡如沮授也。试观蒋干游说周瑜,周公瑾劈面就是“丈夫处世,遇知己之主,外托君臣之义,内结骨肉之恩(孙权的哥哥孙策和周瑜分别娶了大乔、小乔,孙、周二人是连襟),言行计从,祸福共之,假使苏张(苏秦、张仪)更生、郦叟复出,犹抚其背而折其辞,岂足下幼生所能移乎?”(《三国志·吴书九》)观公瑾此言,如长空皓月!

风云际会之世,君臣际遇,难在相得二字。刘玄德谓“如鱼得水”,至乃白帝托孤之时,直言“君可自取”(《三国志·蜀书五》),备能得人,固其宜也!

交浅言深取祸之道:

公元200年,鲁肃就劝孙权建“高帝之业”;208年,孙权公然将此付诸实践,悍拒曹操;即便孙权称臣后,魏国的三公也是一致认定孙权为“终非不侵不叛之臣”,但直到221年,于禁的护军浩周被俘回国后,还敢给孙权背书:“陛下(曹丕)未信王(孙权)遣子入侍也,周以阖门百口明之”!最后落得个“(浩)周亦见疏远,终身不用”的凄凉下场(《三国志·孙权传》注引《魏略》)

赤壁之战期间,孙刘不仅是联盟,而且是亲家。但《吴书九·鲁肃传》载:周瑜、甘宁并劝权取蜀,权以咨(刘)备,备内欲自规,乃伪报曰:“备与璋托为宗室,冀凭英灵,以匡汉朝。今璋得罪左右,备独竦惧,非所敢闻,愿加宽贷。若不获请,备当放发归于山林。”后备西图璋,留关羽守,权曰:“猾虏乃敢挟诈!”可谓与虎谋皮,劳师无功、自取其辱。

从另一个角度来看,人主与之谋大计者,当使之处于腹心之任,以保成事。

五、顺大势。

孙文先生说:“天下大势,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡”。

天下最大的大势,在于人心思安、人心思定。如果明白这个道理,项羽、吕布、单雄信这样勇冠三军的虎将,就不会“乐祸好乱”,就不会死于明主之手。

因此,三国中最充满理想、最追求治理的蜀国,最先败亡;三国中最能与各方面处理好利益关系的吴国,活得最久;三国中最重视民生的曹操,取得了最大的成功。这,值得后世之深思与借鉴。

三国之势,虽云合久必分,但分久终究是要必合的。

国家要统一、民族要团结、社会要安定、人民要幸福:此则天下之大势、此则天下之绝“对”也。

【法国】雅克·路易·大卫《劫持萨宾妇女》

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com