王羲之写小楷的基本技巧(从钟繇到王羲之)

钟繇是三国时人,在他之前还是一个隶书的时代。尽管竹木简甚至像《张迁》碑中也出现了一些带楷意的笔画,但楷书并没有形成。钟繇的出现,标志着楷书的诞生。从此,楷书登上了历史的舞台,并在其中扮演极为重要的角色,所以人称钟繇为“正书之祖”。

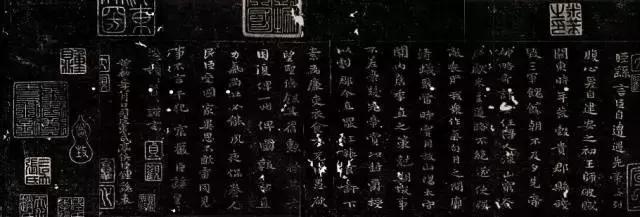

图/《宣示表》局部从钟繇传下来的几件楷帖,我们可发现楷法的逐步建立过程。从《荐季直表》、《贺捷表》到《宣示表》,我们可以看出:

1、在笔画的提按顿挫上,《荐季直表》很多笔画都是尖锋入笔,或下笔略停后行笔,笔画完成后提笔出锋,在转折处,自然圆转,到弯处略重按即成。在《贺捷表》中,笔画的起笔、收笔和转折处,提按顿挫明显增强。在《宣示表》中几乎一笔不苟,法度谨严。

图/《荐季直表》局部2、在用锋上,由中锋、侧锋并用,逐步过渡到纯用中锋。在《荐季直表》中,侧锋的数量还是比较多的,主要表现在竖向的笔画上,如“俾”的最后一竖,“州”的三点和前后两竖。这是隶书尤其是竹木简的遗意。到《贺捷表》、《宣示表》中侧锋的笔画已十分罕见,当然也还有,并且仍然表现在竖向的笔画上,如“侧”、“割”的最后一笔。

3、在书体意识上,逐步向纯粹的楷书发展.《荐季直表》、《贺捷表》行书的意味较浓,《宣示表》行书的意味几乎没有了。

图/《乐毅论》局部经过一百多年发展,到了东晋的王羲之,楷书完全成熟。《乐毅论》、《黄庭经》中,提按顿挫得到进一步强化,笔笔中锋,丝毫行书的意味也看不到了。不仅如此,王羲之还在结构布置上有了新的突破:笔画安排上十分匀称;把钟繇时取横势转变为取纵势。取横势主要夸张横画,缩短竖画,取纵势则反其道而行,在这一点上楷书与隶书的区别就更加显著了。

图/王献之创造了二王楷书的新高度取横势是隶书的特征。王羲之完成了楷化的最后一道工序,使楷书完全走向成熟。因此,我们说王羲之是楷法的完善者。清代以前的楷书家基本上是在这个大框架下去营造各自的风格的。

楷法的建立和完善是书法发展的必然规律,它为后入学习书法提供效法的门径,对后人建立自己的书法风格提供了坚实的基础。但是,它的负面影响也是显而易见的,唐代楷书的发展为我们提供了极好的例子。

@本文来源:网络。内容观点仅供书友参考。

@本文版权归原创作者所有,如有侵权或其它错误请及时与我们联系以便更正或删除!

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com