禅师开悟语录(破迷开悟侃烦恼)

杀君马者道旁儿

谚语“杀君马者道旁儿”,最早出自东汉应劭的《风俗通义》。

典故讲的是,有个人骑着马飞奔,不断有路人鼓掌叫好。骑马人很得意,于是快马加鞭,马儿竭力奔驰而死。骑马人跌得鼻青眼肿,嘴里不停嘀咕:“怎么会是这样?”有位老者一语点醒:“杀君马者,路旁儿也。”

俗语的意思是,爱听喝彩而自不量力者,终将招致灾祸。它警示人们,夸之者往往是害之者,有时“捧杀”比“棒”杀更可怕。

中唐诗人李贺,在世人的赞不绝口声中,“刳肝以为纸,沥血以书辞”,时不时爆出炫彩千古的锦囊佳句。令人痛惜的是,竟于二十七岁那年,倒在人生终点线上,成为大唐文坛的一大憾事。

李贺英年早逝,是谁之过与?看客阅完此文,心中自有答案。

驰骋诗坛一黑马李贺炫彩大唐诗坛,确有许多骄人之处。

出身高贵。据《唐诗纪事》载,李贺的远祖李亮,是唐高祖李渊的叔父,时任大郑王。李贺属于大唐王朝一门正经的皇亲国戚。武则天执政时大开杀戒,李氏宗族难逃厄运。到李贺父亲李晋肃时,早已世远名微,家道中落,隐沦河南府昌谷(今河南宜阳县)。

不过,在那个讲究门第的世风下,李贺依然对李唐宗室高贵血统十分自豪,诗中一再提起“唐诸王孙李长吉(李贺字长吉)”“宗孙不调为谁怜”。

吉人天相。古人认为,富贵之人自有天佑,相貌非同一般。《唐才子传》描写李贺外貌:“为人纤瘦,通眉,长指爪,能疾书。”即是说,李贺身林瘦弱,两道浓眉长得连通一起,手指很长像鸡爪子,并且写字特快。

少年得志。李贺早慧,七岁就能写得一手好诗文,名震京都洛阳。人常言, 千里马常有,而伯乐不常有。被尊为“唐宋八大家”之首的韩愈听说这件奇事,便拉上同朝的古文字家皇甫湜,去探访个究竟。韩愈对皇甫湜说:“这样的奇才如果生活在古代,咱们无缘见他也就罢了,可现在他就生活在咱俩的身边,怎么能失之交臂呢?”

两位大人来到李贺住处,见他不过是一个小白点大的孩子,遂出题验证。李贺并不慌张,向两位大人深施一礼,然后便援笔写下一首足以流传的名作《高轩过》,诗中展现的那种自信和渊博,谦虚和恭敬,令他俩拍案叫绝:“果然天才,名不虚传。”韩愈亲手为他“束发”,梳理个时髦的双髻发型。

《旧唐书》这样评价李贺诗作特点和风格:“手笔敏捷,尤长于歌篇。其文思、体势,如岩峭壁,万仞崛起,当时文士从而效之,无能仿佛者。其乐府词数十篇,至于云韶乐工,无不讽诵。”

李贺流传千古的名句有:“黑云压城城欲摧”“天若有情天亦老”“雄鸡一声天下白”等。

与李贺有关且被人们所耳熟的成语有:呕心沥血、锦囊佳句、天荒地老、石破天惊、牛鬼蛇神、寻章摘句、炮凤烹龙、离鸾别凤、积玉堆金、餐风宿雨、风樯阵马、衣香鬓影、双瞳剪水等

李贺是继屈原、李白之后,中国文学史上颇享盛誉的浪漫主义诗人;与李白、李商隐并称为唐代诗坛“三李”;与杜牧并称“小李杜”,以别于李白、杜甫“大李杜”。

即使现代,推重李贺诗歌的不乏伟人、名家。毛泽东与陈毅探讨诗词时,毛泽东曾说:李贺的诗很值得一读。

鲁迅年轻时较爱读李贺的诗,在他手书古人的诗文中,李贺是最多的一位。

钱钟书的《谈艺录》,就辟有八章专论李贺的诗。评价说:“长吉穿幽入仄,惨淡经营,都在修辞设色,举凡谋篇命意,均落第二义。”

唐朝存在289年,历经初期、中期、盛世期和晚期,先后涌现出五十多位知名诗人,而年轻的李贺辉耀诗坛,虽如昙花一现,却光彩夺目。

不用扬鞭自奋蹄为他人喝彩是一种姿态,是一种修养,更是一种美德;他人为自己喝彩是一种赞许,是一种肯定,更是一种鞭策。

李贺在众人的掌声和赞美中,仍保持清醒的认知:天赋诚然重要,而天才出于勤奋。成功之花须用汗水浇灌。

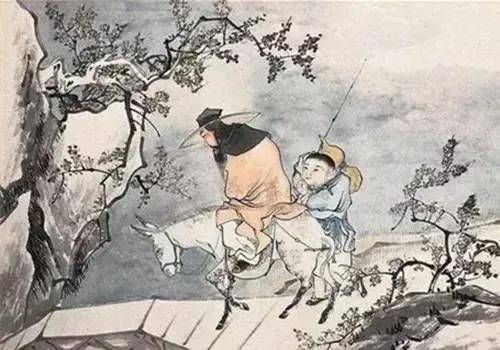

《新唐书》记述:李贺作诗与众不同,每天太阳一出山,便骑着一正羸弱的瘦马,带上一个小奚奴(仆役,书僮),到山野间转悠。小奚奴背着祖上传下的旧铞囊,追随其后。李贺一边走一边吟,每得好句便随手写下,放入小奚奴的锦囊中。日暮归家,倒出囊中记有诗句的纸条,再整理构思整篇。

须知道,李贺如此这般,非并酒足饭饱后,悠哉乐哉,游览观景,而是在穷困潦倒中寻找精神寄托。

他在《开愁歌》曾面对瑟瑟秋风感伤不已。“衣如飞鹑马如狗”一句道出了凄凉悲哀的心境。鹑衣百结,指身上穿的衣服破破烂烂;那马由于缺乏饲料喂养,瘦骨嶙峋,强壮得不如一条狗。诗中还写到,快达路口时,李贺拔出宝剑对天怒吼,以发泄满腹的哀愤孤激。路过酒家下得马来,欲以破衣抵押,赊给一壶酒,一醉方休。

母亲见儿子忍饥挨饿,心力交瘁,仍对诗歌事业乐此不疲,心疼地说:“是儿要呕出心乃耳”。

李贺骑马觅句的典故,衍生出“锦囊贮诗”“锦囊佳句”“呕心沥血”成语。元末明初诗人杨维桢,有感于李贺对诗词的苦心经营,感慨道:“尽取江山锦绣句,呕心沥血入奚囊”。

李贺深懂得,不负读者赞赏和期望,作品就要不断创新,为他们奉上独特风味的文化大餐。

李贺诗作想象极为丰富,以空灵甚至诡异见长,经常应用神话传说来托古寓今。仙女嫦娥、王母娘娘、月宫银河,此类天国风光,极尽奇丽谲幻。用钱钟书的话说,“幻情奇彩,前无古人”。

李诗还有另一类鬼魅世界的可怕描述:“鬼灯如漆点松花”“鬼雨洒空草”“秋坟鬼唱鲍家诗,恨血千年土中碧”“百年老鸮成木魅,笑声碧火巢中起”。贺诗幽冷凄婉,喜用鬼、泣、血、死等字眼,乍读鬼气森森,令人毛骨悚然。

杜牧指出:“牛鬼蛇神,不足为其虚荒诞幻也”。莫怪有人评论李贺诗文为“鬼仙之辞”或称为“鬼诗”。李贺被号称“诗鬼”“鬼才”。

更有甚者,李商隐在《李贺小传》把李贺描述得神秘兮兮。传说,李贺临终时,见天帝派来绯衣使者,相召到天上白玉楼作记文;又传,其母一夕梦见李贺,说他正为天帝作白瑶宫记文。真谓是鬼话连篇!

李贺在文学的荆天棘地中,终于踏出一条属于自己的路。在中唐转向晚唐的诗坛上,李贺荣幸地被推举为代表人物。

马走夹道回头晚“自古文人多疏狂”。李贺听到喝彩声多了,不觉利令智昏,自我膨胀。恃才傲物的结果,除了招惹他人羡慕嫉妒恨,就是给自己前行路上挖坑。

《唐语林》载:李贺代表作《雁门太守行》一经问世,好评如潮。当时元稹以明经及第,也善于作诗,他仰慕李贺的才华,对诗作中“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”的佳句,更让元稹佩服得五体投地,渴望能与李贺交往。

李贺见了元稹的拜帖,挖苦道:“明经及第,何事来见李贺。”其意是,你小子只不过是明经及第,有什么脸面来见我李贺!

明经及第,即相当于现在多年没考上,靠破格入取的选拔生。李贺本是“学霸”,压根儿瞧不起这种人。

其实,元稹与李贺有着相似的经历,二人都是家道中落的王室子孙;都是少年成名,为诗坛才俊;也都给后世留下经典诗作。更何况元稹比李贺大十二岁。李贺那句话太伤元稹自尊了,简直令他无地自容。从此怀恨在心。

那一年,韩愈在河南主持“府考”,李贺顺通过,准备参加进士考试。已经擢升礼部郎中的元稹,从参加考试名单看李贺的名字,稟奏皇上说,李贺的父亲名晋肃,“晋”与“进”同音,李贺应避父之讳,不得参加进士科举考试。

忌讳是我国古老而奇特的习俗。忌讳,通常说的犯忌、禁忌,古人又叫它避讳。忌讳起源于周朝,成于秦汉,盛行于隋唐。遇到当代帝王、尊者、长者的名称,不准说或写,而必须以别的词和字代替。

元稹以忌讳名义施行公报私仇的上书传出后,一些嫉妒李贺才华和诗名,或是李贺因高傲而得罪过的人,都纷纷附和元稹说法,明里暗地阻上李贺参加进士考试。

韩愈为李贺鸣不平,特地写了《讳辩》,反击那些无事生非的人,文笔非常犀利,说:“父名晋肃,子不得举进士,若父名`仁’,子不得为`人’乎?”无奈“倒李”势力甚大,李贺还是被拒之于考场之外。

据说,李贺的父亲听说因为自己的名字,耽误了儿子的美好前程,病中的他又气又恼,不久便撒手人寰了。

落考这事对李贺打击太大了。然而,“马走夹道回头晚,船到江心抛锚迟”。

大路不通改走小道。鉴于李贺是李唐的宗室后裔,韩愈让其走“举贤”这条道,任了个九品芝麻小官。李贺谈不上扳回一局,但从心理得到些许安慰。

对于元稹压制李贺一事,史书有不同争议,这里姑妄言之,姑妄听之。

曾国藩说过一句名言:“天下古今之人,皆以一个`傲`字致败。”

九泉之下的李贺不会想到,他的傲慢性格所带来的“后遗症”是悲摧的。

检索唐代诗人作品存世数量排行榜,可知李贺传世作品仅200余首。据杜牧序中说,是自己编后交由集贤学士沈子明保存,凡233首。宋代后始则传219首。

李贺诗作数量无法与前辈诗人相比。白居易3006首,杜甫1489首,李白1206首。李贺就是与同时代的诗人存世作品数量亦相差甚远:元稹910首,李商隐616首,杜牧544首。

诚然,李贺作品不丰,除了早逝的原因外,还与怨家的报复脱不了干系。

李商隐《唐才子传》记述李贺“傲慢招怨”的一件事:礼部侍郎李藩是李贺的“铁杆粉丝”,李贺逝世后,他立志要编一本李贺诗词全集。

李藩听说李贺有个表哥和李贺生前颇有些交集,不辞千里去拜访他,请他协助自己搜集一下李贺的遗作,同时加以校订,亲自作序。那表哥听了李藩的来意,很是感动,向李藩表达了谢意。

表哥声称,李贺写的所有诗他都知道,让李藩将已收集到的诗作给他过目,便于纠正其中的谬误。李藩大喜,把多年千辛万苦搜集的李贺诗作都交予了他。

李藩在期望中等待李贺诗词全集整理结果,谁知这个表哥再无消息。一年后,李藩来到李贺表哥住处,责问他为何“失联”?李藩一开始以为表哥只是拖延症作怪,然而他太天真了。表哥这才倒出实情:“实话告诉你,我从小和李贺在一起,恨他狂傲无礼,早想报复他,苦于没有机会,你既然把机会送上门来,我怎会放过它。你给我的李贺诗稿,早就一咕脑扔进粪坑了!”李藩气得满身发抖。事已至此,无力回天。

李诗字字皆是血,其表哥到底毁了他多少诗作,只有天知道!换个角度看问题,有因才有果,李贺的死后悲哀完全咎由自取。

李贺用他一生的遭遇,诠释“杀君马者道旁儿”的观点有失偏颇。“杀君马者”的真正凶手正是骑马者,即决定马儿生死的缰绳,自始至终抓在骑马者手里。

所谓“道旁儿”,叫好亦罢,喝彩亦罢,只是起到啦啦队的作用,何罪之有?倘若把马儿跑死的账算在他们头上,岂不成了“冤大头”。

运用辩证思想审视,“道旁儿”只是外因,骑马者才是“正宗”的内因,对于外界的激励,拿捏得当,则“人欢马儿跃”;利令智昏,则“马死人璎落”。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com