最简单的苗族服饰(贵州苗族传统服饰工艺近乎失传)

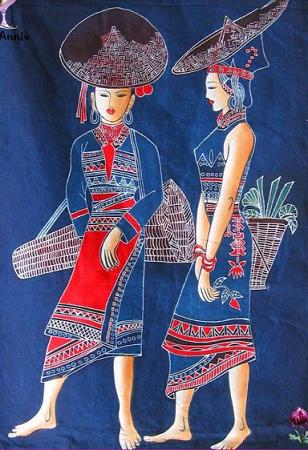

贵州苗族传统服饰是由纺织、刺绣、蜡染、银饰制作等多种精湛制作工艺打造而成的,苗族服饰具有较高的艺术价值和收藏价值。

苗族服饰工艺可以说是苗族服饰文化中最为辉煌的组成部分,但因苗族服装的实用、文化等功能在逐渐减弱,费工费时的服饰工艺也就逐渐衰落。

01

纺

织

工

艺

在历史早期,贵州苗族服饰多是经过家庭手工作坊精编细织而成,干隆《苗蛮图册》载:“苗,女纺织最精,入市人争购之。”

清嘉庆《黔西州志》卷八载:“青苗,衣麻衣,皆其自织。”

道光罗绕典《黔南职方纪略》载苗人:“女工纺织,善染。”

民国时期的《榕江乡土教材》亦载,苗族:“衣服恒为自纺自织,自染自制”。

由于苗族传统服饰的制作费工费时,一套盛装,上衣用布丈多,下装百褶裙用布四至五丈,而挑花绣朵又需要五彩丝线至少一斤,有的还佩以银饰,一般用银8~10斤左右,故苗族姑娘往往从7岁起至25岁,都花精力于纺纱、织布、挑花、刺绣的工艺之中。妇女不会纺织,就意味着一家人没有衣服裤子穿;姑娘不会纺麻织布、挑花刺绣、点蜡画线就没有小伙子看得上, 就嫁不出去。

可以说, 姑娘在纺织、挑花、蜡染方面手工技术的高低、粗细、是衡量姑娘勤快和灵巧的重要标准, 是男子选择对象的主要依据。

近年来,由于发展商品经济,成品棉纱、布坯、面料、丝线、毛线、晴纶线、化学染料及缝纫机等的大量涌入,传统的棉花种植、种桑养蚕、纺纱、织布、染料种植、染布的活动减少了,就是在苗族人口最聚居的黔东南地区,种棉、养蚕、蓝靛种植等已不多见。

现在,苗族妇女们购回成品纱织成传统的斗纹布、花椒布,购回丝线织成锦,购回布坯自染,染料也多为从市场购回的化学染料。

02

刺

绣

刺绣是苗族传统服饰工艺形式之一。刺绣主要是应用于衣服的领襟、袖口、肘部的花纹图案的制作, 添彩于帽子、头巾、背布、围腰以及被肩之上。文献记载苗族服饰时多有“花衣”等文字,即是苗族服饰上包括刺绣在内等服饰工艺的广泛运用。

明弘治年间《贵州图经新志》卷十二载,苗:“服红花衣”。

《黔记》载,苗:“男,首以织花布束发。妇着花衣”、“妇女,服短衫,系双带结于背胸,前刺绣一方,银线饰之。长绲短裙,或长裙数围,而无绔。加布一幅,刺绣垂之,名曰衣尾”。

同治《毕节县志稿》卷二十亦载,苗:“衣裳以花布为之,领袖及裳皆绣五色,或以红緑布为缘”。

过去苗族姑娘喜欢刺绣,七、八岁就开始向奶奶、外婆、妈妈或姐姐学习绣花、挑花,成年女子则随身携带针线, 只要有空随时随地都可飞针走线,故个个是绣花能手。

过去,苗族服饰的传统工艺是代代相承的,苗族姑娘很少有人读书,即便有的上学读书,也不把小学读完就辍学回家,忙于去制作嫁妆了。但现在苗族姑娘要接受现代学校教育,她们不像长辈那样热爱并欣赏苗族传统服饰,更不能像长辈那样自童年起就耐心学习挑花刺绣。即使还有一部分苗族姑娘不上学,但却要外出打工,因此会绣花的姑娘已经不多见了。据调查,在台江、雷山等县,35岁以下的妇女有50%以上不会系统的挑花和刺绣。可见目前掌握苗族传统刺绣技艺的人数在减少。

刺绣有织花、绉绣、辫绣、抽纱、散绣、平绣、锁绣、打子绣、破丝绣等多种类型,这些刺绣工艺精细,绣出来的图案有丰富的艺术感。其中尤以破丝绣最为精美,贵州施洞地区的破丝绣能把一根彩色丝线破成8-16根,能绣出渐变色和复色效果,是技术性很强的工艺,同时它也最为复杂费时。但目前能熟练掌握这一刺绣方法的人寥寥无几,40岁以下的人基本没有破丝绣的经验。

在过去,几何图形和变形物都是心想手绣,反面绣,正面看,现在妇女则事先手工在布上画好图案,再绣好镶在服装上,甚至还有直接从市场上买来已印好图案的白布,按图案配色彩刺绣即可。在剑河县稿午寨的中青年妇女中,能在白布上自己绘制图案再绣的人,已屈指可数,而在白布上信手绣出精美图案的人,再也找不到了。台江县施洞镇芳寨苗族刺绣在1985年前后已作为商品在艺术品市场上流通,随着旅游业的兴盛和市场意识的觉醒,现在在芳寨很多没有外出打工的妇女都在做刺绣商品,但其工艺非常粗糙,据她们自己说,除了要多挣钱,就是没有心思静下心来刺绣,因为一天到晚吸引人的东西太多。

以前,苗族刺绣纹样都严格恪守世代相传的标准,然而,近年来苗族刺绣的图案和纹样在现代潮流中已趋于世俗化,特别是旅游业发达地区,刺绣已成为了人们单纯牟取利润的商品,其图案和纹样不再体现苗族人民的文化意识形态, 一些诸如自行车、汽车一类的现代器物图案造型也开始出现在服饰上。

现在,当中年苗族妇女拿起祖上留下的传统服饰,也不得不感慨祖先刺绣工艺的精美和手艺的灵巧。具有精湛手艺的一代人渐渐老去,新的一代人对工艺完全陌生,以致后继无人。如果苗族传统服饰不发生复兴,那么随着老一辈妇女们的故去,苗族服饰文化的制作工艺也将随之消失。

正如苗族村民所说:“挑花绣朵,50年代,人人都会;70年代,中年人会;90年代,老年人会。”可见目前掌握苗族传统服饰刺绣工艺的精细程度也在减弱。

03

蜡

染

蜡染,是蜡画和染色的统称, 清代田雯《黔书》载: “用蜡绘花布,然后染色,即染弃蜡,则花现”,也就是指用蜡画图于布染之去蜡而成。

过去,苗族人无论老幼,其服饰、衣裙、头帕、背肩上总有或精致或粗犷的蜡染为饰。

苗族人婚姻、生育、丧葬、社交、节日等活动都离不开蜡染。

姑娘结婚时穿的“上轿衣”、百褶裙,小孩出生后用的围片、背扇、口水兜,安葬死者的寿衣、老被、老鞋,走亲戚盖竹篮的帕子,节日“ 吃枯脏” 时打的“ 蟠”,无一不是蜡染制品。苗族姑娘从小就开始绘蜡花,渐渐的熟能生巧,不用尺子即可画直线,不用图样,花鸟虫鱼也可以画得栩栩如生。

然而,随着改革开放的深入发展,市场经济的活跃打破了苗族人民的传统观念,青年人不再热衷于蜡染的学习。如今,蜡染更多的已采用机器印染。这给苗族传统蜡染的传承和发展带来了困难,苗族传统蜡染已逐渐走向消失的边缘。

04

银

饰

银饰在苗族服饰中占有十分突出的地位,有人说苗族是“嗜银的民族”,特别是女盛装,银饰成为必不可少的配件,所有银饰上都有精美的图案,其工艺之精湛令人咋舌。苗族银饰不论是从品种数量、造型风格、还是制作工艺上,在中国民族服饰中也是十分突出的。

苗族普遍采用银饰,银饰品种类多、用料大,制作精,在国内实属罕见。清《皇清职贡图》卷四载:“苗妇椎髻,长簪着银”,清代《黔南识略》亦载:“苗族男子,项戴银圈一二围……女头必裹布,耳戴大环,项戴银圈一二以至十余围不等……女子银花饰耳,耳垂大环,项戴银圈,以多者为富”。

综观全国苗族,银饰数量最多的是黔东南地区,以黔东南地区的革一式为例,头部装饰有簪子、银角、银冠、耳柱、耳环,胸部颈部银饰有麻花项圈2只,戒指项圈1只,压丝项圈1只,扁平雕龙坠银铃围披1只,银链1条,雕花压领1个;衣饰银片60片,手部银饰有六方手镯、扭丝手镯、竹节手镯、扁手镯、四方戒指、空心雕花手镯、马鞍戒指等,全身银饰重达300余两。

然而,随着生活水平的提高和经济收入的增多及市场的开放,苗族妇女使用银饰有减少的趋势,如黄平苗族妇女的银饰减少,有的虽还用,据说相当部分是“假茶叶”——用一种近似白银的合成金属白铜替代白银。专事苗族银饰制作的工匠也只有台江、雷山个别乡镇。

阿祖苗药消痛贴提醒您:

本品属外用保健产品,具有活血祛瘀、祛风除湿的功效;对风湿、腰肌劳损、颈椎、肩部不适具有康复保健作用。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com