人世间梁晓声经典金句(人世间梁晓声人世间里没有太坏的人)

□逄春阶

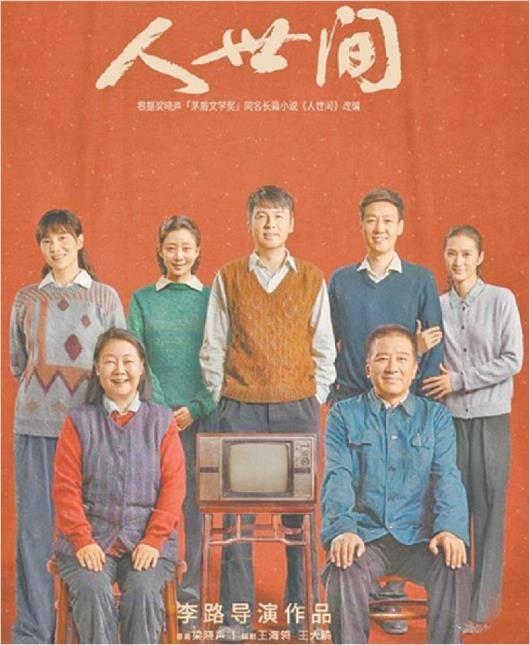

央视一套开年大剧《人世间》正在播出,凭借年代感十足的温馨家庭故事、鲜活生动的人物形象,以及对亲情友情爱情的细腻刻画,获得收视、口碑的双赢。这部剧的成功,得益于作家梁晓声获茅盾文学奖的同名小说,《人世间》的文学品质让电视剧有了独特光泽。

文学是影视的母体,足够的文学精神和品格是评价一部电影或电视剧的重要标准。就全国来看,目前中国影视剧数量虽多,但优秀作品还是太少,根本原因就是文学品格弱。早在2006年,时任国家广电总局电影局副局长的张宏森曾说,“剧作力量特别薄弱,文学修养有待提高等是中国编剧存在的主要问题。我们希望文学能够为电影提供良好的养分,呼吁写小说、诗歌的以及其他作家,能够过渡、补充到编剧队伍中来。”可应者寥寥。

去年底,履新中国作协党组书记的张宏森再次发声,他说,文学作为语言艺术,最深刻最准确地传达着人类精神的脉动,文学的形态应时而变、不拘一格,但文学性的探索和表达生生不息、恒久弥新。新时代文学要准确识变、主动应变,敏锐回应、大胆运用新技术条件提供的一切可能性,跨越边界、衍生转化,使文学永葆领风气之先的旺盛活力,成为艺术创造和文化生产的基本资源,成为人民群众精神文化生活中用而不觉的“空气”和“阳光”。

根据优秀长篇小说改编的影视剧《红楼梦》《三国演义》《水浒传》《西游记》《白鹿原》《平凡的世界》《红高粱》等,已经成为精品,而《人世间》改编的成功,更加有力地证明了文学的地位、价值和尊严。

18年前的春天,带着“作家触电”(作家涉足影视剧创作)话题,我和同事于国鹏到北京采访著名作家刘恒、周梅森、矫健、张宏森等,最后采访的就是梁晓声。我记得很清楚,他先是在电话里让我们拟好详细的采访提纲,然后告诉我们他的宿舍地址,哪条路,在哪里拐弯,左转几米、右转几米,交代得非常详细。那天他谈了很多,从《今夜有暴风雪》《雪城》到《年轮》,小说创作体会、电视剧改编体会,都和盘托出。他还特别说到了他的老家荣成,“故乡是我意识里的根”。

我记得采访梁晓声是在下午,大约两个小时,梁晓声说话慢悠悠的,每一句话甚至每一个词都咬得很准。处处看出一个作家对语言的较真劲儿。“我是较早‘触电’的作家,因为我是编剧出身嘛,现在我是北京语言大学教授。”他说。

电视剧《人世间》里有句台词:“孝顺分两种:养口体和养心智。养口体是伺候在父母身边,照顾衣食住行;养心智是远走高飞有所成就,让父母以此为荣……”这是作者对孝顺的理解,其中“养心智”,是对“立身行道,扬名于后世,以显父母”的概括。梁晓声曾这样注释自己的创作:“《人世间》里没有太坏的人,有人强调思想,我更强调善。”

梁晓声的每一本书,都是从自己的个人经历写起的,对好人的尊重,对普通人命运的关注,一直贯穿在他的作品中。我看《人世间》里面的好多情节都有他的影子,比如下乡前那个藏书箱子,就在他的散文《母亲》中有描述。他最近对媒体说:“在我们家,是我和大弟弟下乡,小弟弟留城,他在家承受的压力比周秉昆更大,因为还要照顾一个患精神病的哥哥……去年,我的小弟弟去世。我把我母亲的照片和他的照片放在我的写字桌上。写作的时候,可以看着他们,通过文字把他们的人生记录下来。”

真诚的人提供的真诚文本,更能保证影视剧的底色。“操千曲而后晓声,观千剑而后识器。”年过七旬的梁晓声,一直在文学前沿“操曲”“观剑”,为影视剧提供了良好的养分,自己的心血凝成的文字成为艺术创造和文化生产的基本资源。

向梁晓声先生致敬,希望更多的作家能“触电”,“触”出精彩。

壹点号老逄家自留地

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com