西游记第40回讲解(李天飞讲西游第四十四讲)

昨天我们在《起底镇元大仙(上)》中,讲了万寿山五庄观和镇元大仙的来历。今天我们开始讲《起底镇元大仙(下)》。

昨天贫道说,镇元大仙、五庄观,是一位道教人士根据《钟吕传道集》的理论编出来的神仙和地名。所以就有朋友认为:人参果也是这样编出来的。其实不是,因为人参果的历史,远比镇元大仙古老。贫道不妨讲两个故事:

人参果和蟠桃

《西游记》里是这样讲人参果的:

-

那观里出一般异宝,乃是混沌初分,鸿濛始判,天地未开之际,产成这颗灵根。盖天下四大部洲,惟西牛贺洲五庄观出此,一名“草还丹”,又名“人参果”。三千年一开花,三千年一结果,再三千年才得熟,短头一万年方得吃。似这万年,只结得三十个果子。

大家看,这人参果的特征像什么?对了,像极了王母娘娘的蟠桃。所以清朝的黄周星在这里有一句批:“好果子,正可与天上蟠桃争奇!”

黄周星说对了,其实《西游记》里的人参果故事,正是从蟠桃故事演化来的!这是《大唐三藏取经诗话》里面的。这个故事很有意思,贫道不妨给大家用现代文讲一讲。

-

唐僧师徒来到了西王母池。猴行者说:“我800岁的时候,在这里偷过桃子吃。到现在27000年了。”唐僧说:“真的?我们也去偷几个吧。”猴行者摆摆手道:“算啦!我那年偷的时候就被王母捉住啦。打了好几千铁棒,发配在花果山紫云洞。现在肋下还隐隐的痛,要偷你去偷,我可不敢了。”

-

说着说着,一行人就走到池边的桃树下了。猴行者说:“轻轻的,别高声!”唐僧急得说:“偷吧偷吧。”(贫道按:这法师也太没溜了!)猴行者说:“这桃树有地神看守,没法偷。”唐僧说:“你神通广大,一定成的。”

-

两人正说着,忽听扑通几声,树上三颗熟透的桃子掉池里了。唐僧说:“快捞快捞呀!”猴行者没办法,就用锡杖在石头上敲了三下,忽然池水中冒出来一个小孩,行者问:“你今年几岁?”小孩说:“3000岁。”行者说:“不用你。”又敲几下,又一个小孩出来,说:“我5000岁。”行者说:“也不用。”再敲几下,又出来一个,说:“我7000岁啦。”行者放下锡杖,把小孩捏在手里,递给唐僧,说:“师父,你吃不吃?”唐僧吓了一跳,转身就跑。那个小孩忽然变成了一颗枣,给唐僧囫囵吞了下去。直到取经回来,经过四川,才把核吐出来,于是至今这里出产人参。

这里虽然吃的是蟠桃,但是这里的情节:

-

桃子掉了下来,不是漂在水上,而是沉下去找不到。需要特别的法术才能使它出来。

-

桃子的形象是小孩子。

-

这三个小孩分三种年龄:3000岁、5000岁、7000岁。

-

猴行者把小孩抓在手里,给唐僧吃,唐僧不敢吃。

-

桃核变成了人参。

-

金环锡杖起到召唤小孩出来的作用。

这5个特征,都和今天《西游记》的人参果相似。

-

人参果正是“遇土而入”,掉在地上就钻进去,不是用法术是冒不出来的。

-

人参果长得也像小孩子。

-

人参果也分三个阶段,三千年开花、三千年结果、三千年成熟。

-

唐僧也因为人参果长得像小孩子,不敢吃。

-

人参果就是以“人参”命名的。

-

人参果需要金击子敲下来,金击子“二尺长的赤金,有一个蒜头儿”,与金环锡杖很相似。

所以,人参果在早期西游故事里,就已经有了原型了。其实可以这样说。五庄观故事,就是比着王母池故事写出来的。只是主人换作了镇元大仙而已。

其实如果在往上推,人参果还有更古老的原型。例如南北朝时期的《述异记》:

大食王国(即古波斯)有一块方石,石头上长着许多大树,红色的枝条,青色的叶子。上生有长有六七寸的小儿,见人则笑,手足能动。头附着树枝,若摘一枝,小儿即死。

这和《西游记》的描写岂不正相似:

-

只见那正中间有根大树,真个是青枝馥郁,绿叶阴森,那叶儿却似芭蕉模样,直上去有千尺余高,根下有七八丈围圆。那行者倚在树下,往上一看,只见向南的枝上,露出一个人参果,真个像孩儿一般。原来尾间上是个扢蒂,看他丁在枝头,手脚乱动,点头幌脑,风过处似乎有声。

连手脚乱动、点头晃脑的特征,都一脉继承下来了。

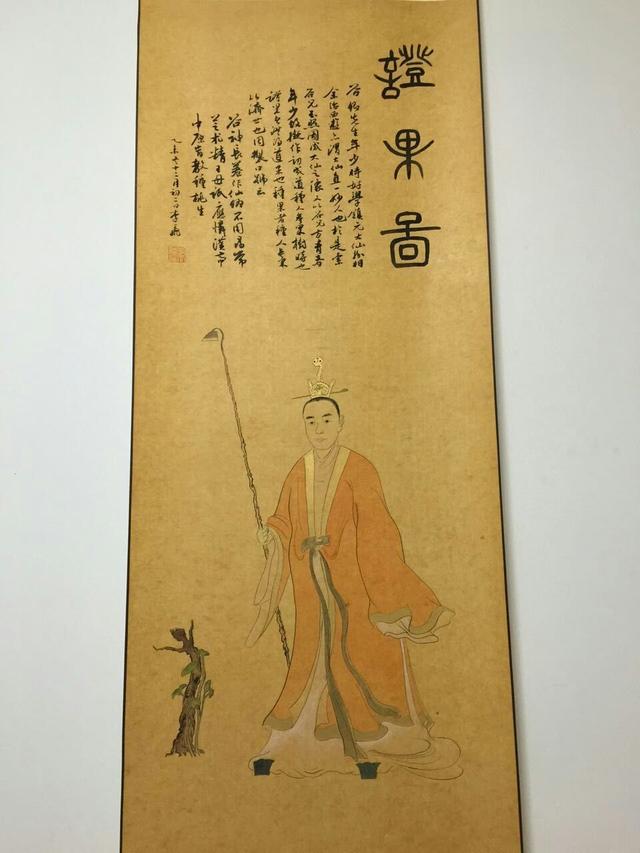

顺便多扯一句:下面这幅图名为《证果图》,就是贫道今年过年的时候为一个特别喜欢镇元大仙的朋友画的。画的是镇元大仙年轻的时候,刚种下人参果树苗。所以没有画胡子。:)镇元大仙好画,照着86版《西游记》的样子就行了。关键是人参果树苗的时候怎么画。于是贫道就画了一棵长得像人的小树。“证果”就是“种果”么:)

所以在故事发展的角度看待偷吃人参果这一回故事,人参果或其原型是早就有的,只是它的主人不停地在换。今天的《西游记》就换成镇元大仙了。

袖里乾坤

镇元大仙最厉害的法术,是“袖褪乾坤”。

有朋友说,李老道你打错字了,不是袖褪乾坤,而是袖里乾坤。这个字没错,世德堂本原文就是“褪”字。

原文是:

-

那行者没高没低的,棍子乱打。大仙把玉麈左遮右挡,奈了他两三回合,使一个“袖褪乾坤”的手段在云端里,把袍袖迎风轻轻的一展,刷地前来,把四僧连马一袖子笼住。

“袖褪乾坤”改为“袖里乾坤”,这也是后来的版本乱改的。其实“褪”(tùn)的意思,是隐藏在袖内。也写作“吞”。元高文秀《襄阳会》第三折:“怀揣日月,袖褪乾坤。”

这个法术,诸葛亮也会,《三国演义·诸葛亮五出祁山》:

司馬懿在后赶来,传令曰:“孔明善会八门遁甲,能驱六丁六甲之神,亦能呼风唤雨,袖褪乾坤。此乃六甲天书内缩地之法也。”

但不知为何诸葛亮面对司马懿的千军万马,为何不能使一个“袖褪乾坤”,把曹兵都笼起来?这大概就是同样的法术,也有威力高低的原因吧。

这个法术,也写作袖吞乾坤。在民间故事里很常见,如鼓词《沉香太子雌雄剑》中,沉香师父霹雳老祖,也使用过类似的法术:“袖吞乾坤多玄妙,七圣神兵用袖装。”

三岛求方

孙悟空为什么要去三岛求方呢?钟吕传道集有这样一句话:

-

地仙厌居尘世,用功不已,而得超脱,乃曰神仙。神仙厌居三岛而传道人间,道上有功,而人间有行,功行满足,受天书以返洞天,是曰天仙。既为天仙,若以厌居洞天,效职以为仙官:下曰水官,中曰地官,上曰天官。于天地有大功,于今古有大行。官官升迁,历任三十六洞天,而返八十一阳天,而返三清虚无自然之界。”

也就是说,神仙的境界,比地仙高一层。地仙如果不愿在尘世呆着,可以超脱为神仙。神仙常呆的地方是三岛。但他们如果不愿意在三岛呆着,而愿意造福人类,就可以到人间行道,道行满足,就可以升为天仙。天仙可以在洞天呆着,也可以到天宫当个公务员。只有在公务员系统不断升迁,在各个洞天都挂职轮岗锻炼过一遍,才能“返三清虚无自然之界”,我们知道“三清”就是道教的“三清境”,是神仙的最高的位置。

所以孙悟空推倒了“地仙”的人参果树,只能上升一个级别,到“神仙”的领域去求助。所以在三岛的蓬莱岛上,孙悟空向福禄寿三星求助。三星说:

三星闻言,心中也闷道:“你这猴儿,全不识人。那镇元子乃地仙之祖,我等乃神仙之宗;你虽得了天仙,还是太乙散数,未入真流。你怎么脱得他手?”

如果读书随意的话,这里除了“地仙”可能会引起我们注意外,神仙、天仙两个词,是很容易错过去的。只当是普通的词汇而已。其实不是,这里面有特别的含义的。

三星的意思是说,镇元子是地仙(第三级),三星是神仙(第二级),孙悟空反倒等级最高,是天仙(第一级,最高级),但你还是“散数”,不算是天仙正式的编制的。事实上也是如此,孙悟空第一次当了弼马温,是“未入流”;第二次齐天大圣,是“有官无禄”,都不能算正式的天仙。顶多在“水帘洞洞天”投闲置散而已。

大胆的推测

关于人参果和仙人的分别,大概就是这些,但这里面还有些不太明白的地方,不妨说一个大胆的推测,开一个大脑洞。注意只是脑洞而已。

第一,按说镇元大仙是“地仙之祖”,海上三星自称是“神仙之宗”。地位也已经不低,为何反倒说“我们的道,不及他的多矣”。而且三星说起镇元子,口口声声是“上辈”,见面也是以晚辈之礼相见的。

第二,何以最终解决问题的是佛教的菩萨,而不是再上一个等级,去找真正的“天仙”求助?

身份是地仙,神通还不小,居然被神仙等级的人尊重,口口声声认他是“上辈”,性格潇洒自信,不脱凡心,和观音关系还不错。这人和谁比较像?

当然,镇元大仙就是镇元大仙,是《西游记》的一个人物。但是我们可以猜测,作者是比着谁为原型写的?或者说,借用或部分借用了谁的特征?

我们且看镇元大仙出场时变化了一位道士,他的装束:

-

穿一领百纳袍,系一条吕公绦。手摇麈尾,渔鼓轻敲。三耳草鞋登脚下,九阳巾子把头包。飘飘风满袖,口唱《月儿高》。

一派世俗道士的模样,然而这身打扮,诸位不觉得这是照吕洞宾的打扮写的么:

-

吕公绦:道士系的丝绦,用数股丝缕编织而成,两头有五色丝绦。传说因八仙中的吕洞宾常用而得名。

-

九阳巾:又名纯阳巾、吕祖巾。(据田诚阳《道教服饰》)

-

渔鼓:《吕洞宾三度城南柳》:“正末背剑,打渔鼓筒子上”。

只是没有背剑而已。如果还觉得不吻合,我们再看明代另一部小说《西湖二集》里,是如何写吕洞宾的:

-

话说冷启敬记了胡日星之言,果然到于甲午七月十三日清早,便于玄妙观等候吕洞宾下降。日中午时,果然见一个全真走进玄妙观来。但见:

-

身上穿一领百衲道袍,腰系一条黄绵丝绦,脚下踹一双多耳麻鞋,头上包一顶九华仙巾。飘飘须髯,是唐朝未及第的进士。洒洒仪容,系朝游北海暮苍梧、三醉岳阳楼的神仙。

诸位比较一下《西游记》的描写,这简直就是镇元大仙的翻版啊!假如说镇元大仙就是吕洞宾的真身,似也未尝不可。

穿着是这样,那么法术呢?我们来看吕洞宾喜欢用的法术是什么?

-

绍兴十六年, 武陵人杜昌言在家中园子里设宴,忽然来了一个背着斗笠的青衣道士,说:“我能和你们喝一杯吗?”杜昌言就请他入席。道士喝酒吃肉,毫不客气。说:“我也不白喝你们的。”忽然从袖子里取出一个两升多的锡酒壶,对席间一个人说:“我看只有你有神仙之分,只是世事未除,来喝我的酒!”说着举壶就斟,大家不知喝了多少酒。壶里居然还没倒空。杜昌言笑着说:”道长您莫非是吕祖吧?”道士说:“你又没见过吕洞宾,你怎么知道——你们想见吗?请看!”说着道士纵身一跳,将背上斗笠掷向空中,跨鹤而去。

-

吕洞宾自己的诗:星辰往往壶中见,日月时时袖里藏。

-

还有:朝游北海暮苍梧,袖里青蛇胆气粗。三醉岳阳人不识,朗吟飞过洞庭湖。

-

特别提到袖子大:纯阳袖大惹春风,归去来兮甚有功。留下玄机无价宝,玉蟾解和亦谈空。

还有清风、明月两个道童。请看吕洞宾的《题黄鹤楼石照》:

-

黄鹤楼中吹笛时,白蘋红蓼满江湄。衷情欲诉无人识,只有清风明月知。

吕洞宾只有两个朋友,一个是清风,另一个是……这……恐怕不是事出偶然吧。

多说一句,吕洞宾的原型是唐代的吕岩,神化之后,后人多有附会。所以这里举的诗,都未必是历史上的吕岩写的。但既然人们公认是神仙吕洞宾写的,那也就无所谓了。这首诗因为写在黄鹤楼上,所以特别有名。宋诗、元曲中都曾提到它,不是一首犄角旮旯的诗。

又比如吕洞宾诗提到的仙果:

-

手內青蛇凌白日,洞中仙果艳长春。须知物外烟霞客,不是尘中磨鏡人。

我们看,镇元大仙,在《西游记》里的地位极高:

-

孙悟空说:在太上老君的门口,也不曾见这个对联。

-

只拜天地,地还不鸟。

-

虽是地仙,神仙之宗福禄寿三星都自愧不如,恭恭敬敬执晚辈之礼,称之为“上辈”。

-

号称地仙之祖。

-

观音菩萨都让他三分。

另外,这位大仙,还特有性格。被推倒了果树,不依不饶。还特别护犊子。而且说到做到,坦坦荡荡,既不是虎力大仙式的妖道,也不是心淡如水的隐修神仙。反倒靠一派人间烟火气赢得了无数读者的喜爱,这在《西游记》中是唯一的特例。

吕洞宾的地位,在全真教极为尊崇。被奉为北五祖之一,他是一位和光同尘、混迹世间、与世同其沉浮的人物,虽有大神通,大修行,却喜欢驻世。就是不谈那些内丹理论,结合吕洞宾的圣号“孚佑帝君”,镇元大仙号“与世同君”和“地仙之祖”也是完全说得过去的。

而且,吕洞宾和观音菩萨的关系,也非同一般。慢说打开算命网站就并排出现的观音灵签、吕祖灵签,各地吕洞宾和观音菩萨合祀的庙宇(例如贫道前面讲过的崂山救苦殿),就是民间传说的吕洞宾和观音的故事,都有许许多多。这两位一佛一道,是民间信仰中人气最旺的两位。

我们知道,《西游记》经历过一个全真教改造的过程。我们从原著中,能感觉到作者对这位镇元大仙特别特别的尊崇。昨天我们已经分析过了,偷吃人参果这一回,从人名、地名到情节设定,完全是借用了许多《钟吕传道集》的理论。作者借此向吕洞宾祖师致敬,是完全可能的!所以,假如真的给镇元大仙找一个原型的话,恐怕就是我们的吕祖吕洞宾了。

本文作者:李天飞:北京大学中文系古典文献学硕士,现任中华书局文学室编辑。喜欢写好玩的文章,做好玩的学问。有《西游记》校注(中华书局2014年),也喜欢诗词、书法。发表有文学、经学、书法相关领域论文及书评、随笔多篇。

隆重推荐贫道的自营公号“仙儿”(xianer-xianer),《李天飞讲西游》系列也在此同步发布,欢迎习惯使用微信的朋友前往关注!除了“李天飞讲西游”所有往期文章之外,“仙儿”还有各种好玩的东东。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com