古玉璧镶嵌设计(清代玉牒装帧形制)

皇室谱牒始于唐宋,但现存较为完整的仅有清代玉牒。清代玉牒系统收录了皇族中人的生卒、婚嫁、父母、儿女、继嗣、封爵、授职等信息,有较高的史料价值。学界对清代玉牒的研究,大抵可分为两类,其一着力讨论玉牒版式与纂修制度,[1]其二侧重阐述其史料价值及利用,[2]而对其装帧形制的关注则相对较少。从中国第一历史档案馆(以下称一史馆)馆藏玉牒来看,[3]超过三分之一的存世玉牒并未明确标注纂修时间,或可借助其纸张、卷内行格、封皮材质与纹样,参考其他史料,对其版本进行辨别,以利于更为高效地利用。今将相关信息整理于下,[4]以就教于方家。

玉牒的纸张、行格、装帧与庋藏

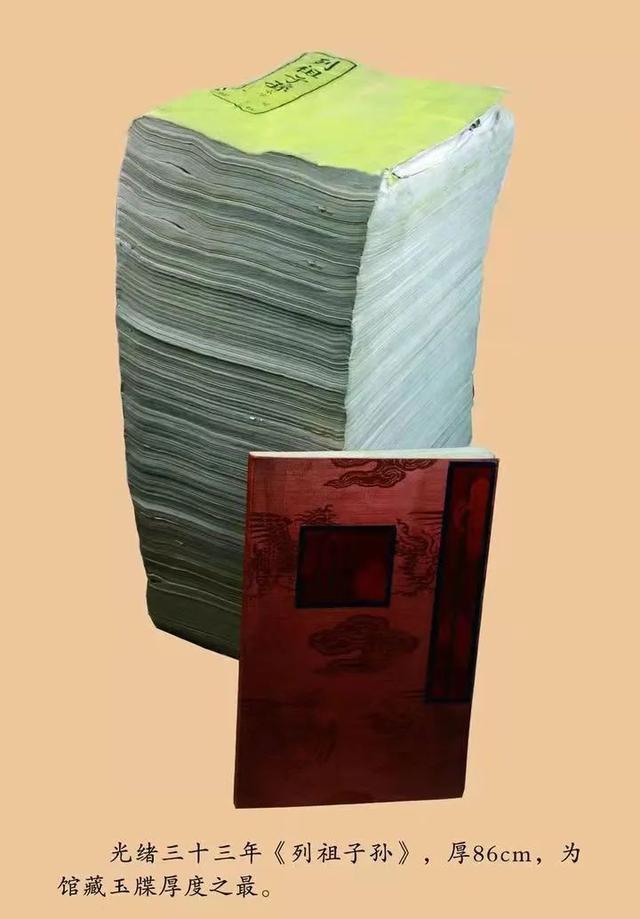

玉牒记载的内容始自清兴祖福满,按所收支系可分为宗室和觉罗两种,宗室玉牒记录清景祖觉昌安、显祖塔克世及显祖后裔;觉罗玉牒记录兴祖的其他子孙,也就是显祖的亲兄弟和同一祖父的堂叔伯各房。[5]按长宽尺寸又可分为大玉牒和小玉牒两种,前者的正本长度在81-90厘米之间,宽度在45-52厘米之间;后者正本长度在40-46厘米之间,宽度在22-30厘米之间;大、小玉牒均有副本,尺寸与正本相类;另有备查本一份,尺寸略大于小玉牒正本。

大玉牒的纂修始自顺治十八年(1661),[6]十年一修,[7]至乾隆五十二年(1787)均修三份,此后仅修两份。每份宗室例修正本8册,分帝系、子孙横格玉牒、子孙直格玉牒、女孙直格玉牒4种,每种满、汉文各1册;觉罗36册,先按支系分六祖,即兴祖第一子、兴祖第二子、兴祖第三子、兴祖第五子、兴祖第六子与景祖第一、五子,各支系下再分子孙横格玉牒、子孙直格玉牒、女孙直格玉牒3种,每种满、汉文各1册。存世小玉牒始自嘉庆二年本(1797),[8]例修宗室4种:满文子孙横格一卷本、满文子孙横格分卷本、满文女孙直格分卷本、汉文子孙横格分卷本;觉罗3种:满文子孙横格六卷本、满文子孙横格八卷本、汉文子孙横格八卷本,[9]无觉罗女孙小玉牒。[10]这种情况一直延续到光绪三十三年(1907)十月。宣统十四年(1922)三月,[11]玉牒最后一次成书,因“宗人府”经费不敷,仅修成大玉牒汉文正本24册。

大玉牒均采包背装,早期以纸捻装订,后期因厚度过高有兼用麻线的情况。咸丰朝及以后各版本虽仍按包背装形式装订,但实际未包背,故书脊处可见宣纸裸露在外。小玉牒未见乾隆朝及以前各版本,嘉庆二年及以后各版本均为分册线装,两头包角。

玉牒内页例用泾县榜纸。[12]早年清室子嗣未繁,玉牒不厚,故采三层榜纸合成的夹宣,且逐页进行砑光,纸张厚实板正,表面光洁,间或可见砑光留下的压痕,顺治十八年本至乾隆二十二年本皆如此。纂修乾隆二十二年本时因繁衍多代,子孙繁茂,各册玉牒所收数据量庞大,厚度太高,且制作砑光夹宣颇为费时,至乾隆二十五年三月方纂修告竣。[13]乾隆帝有感于耗时过长,特于乾隆三十一年下旨要求玉牒须“一年内即行办成”。[14]此后各版本均采单宣。[15]

纂修玉牒时,除正本外,例修副本一份,其纸张、行格与正本同,但为毛装,仅以纸钉装订,纸质封皮,存宗人府。[16]十年后再次开馆时,即以此副本为底本,修订增补,核准后再抄录形成本次正本。

表1 觉罗大玉牒正本的纸张、装帧、行格表

表2 觉罗小玉牒正本的纸张、装帧、行格表[17]

大玉牒无函套,以包袱皮包裹。宗室大玉牒用黄色云缎,觉罗大玉牒用红色云缎。[18]包袱皮多为双层,附同色系带和如意云纹签,外层四角销金流云纹,正中为销金龙纹,龙数由一至九,因庚子事变时包袱皮遗失较多,且与玉牒已非一一对应,[19]难以确定其中规律。包袱皮的尺寸不同,随玉牒厚度变更,如道光七年(1827)本的包袱皮均为四丈见方,其中宗室大玉牒用包袱皮16个,即北京、盛京各一份,共16册,一册一包;觉罗大玉牒用包袱皮24个,即北京、盛京各一份,各分六祖,各支系下按满、汉文分别包裹;[20]光绪三十三年本的包袱皮均为五丈六尺见方,余与道光朝同;[21]宣统十三年本的包袱皮均为五丈六尺见方,其中宗室大玉牒用包袱皮4个,因仅参考寿皇殿修了一份大玉牒,且未修满文本,故仍是一本一包,觉罗大玉牒用包袱皮6个,即六祖按支系分,一支一包。[22]小玉牒外用四合函套,宗室小玉牒为黄绫,觉罗小玉牒为红绫,再以同色云缎夹包袱皮包裹,四角销金流云纹,居中销金龙纹。

大玉牒成书后,一份送往盛京,其余留在北京。留京者初藏于皇史宬金匮和内务府库房中,嘉庆十二年起俱移存景山寿皇殿,由工部打造龙柜以供收贮。一史馆今存龙柜86个。收贮宗室玉牒的龙柜为库金色,门上刻有满汉文对照的“清代宗室谱牒”字样;觉罗的则为朱红色系,[23]门上刻有满汉文对照的“清代宗族谱牒”字样。龙柜均为对开门,插锁锁头多采鱼形、如意形等吉祥样式,

其上原挂有标明所存玉牒纂修时间的木牌,今多遗失。除柜底外,龙柜五面俱戗金填漆,柜顶饰坐龙一,正面饰升龙二,背面饰降龙二,两侧则为一升一降双龙戏珠,并配有海水江崖、莲花、流云等纹样。各朝纹饰略有不同,如早期升龙多为相对平视,后渐转为双双昂首向上,又如道光朝龙柜的福山明显略小些,云纹也略少些。宣统朝龙柜较为简陋,用漆大不如前,今多开裂,且仅以墨笔绘龙纹于上。小玉牒则于乾清宫安设格架收贮。

玉牒的封皮颜色与纹样

玉牒无论包背装还是线装,封皮多为绫质。宗室玉牒封皮基本为明黄,觉罗玉牒虽均为红色,但各版本颇不相同,纹样更是丰富多彩。以觉罗玉牒正本为例,将其封皮颜色与纹样列于表3。

表3 觉罗大玉牒正本封皮颜色、纹样表[24]

表4 觉罗小玉牒正本的封皮颜色、纹样表[26]

祥云行龙纹(光绪三十三年觉罗大玉牒)

荷塘清韵工字纹(康熙二十七年觉罗大玉牒)

荷塘清韵工字纹(康熙二十七年觉罗大玉牒)

团云水波纹(康熙九年觉罗大玉牒)

封皮颜色与纹样虽是小节,但不仅能在确定纂修时间上起到一定的参考作用,还能反映时人尤其是统治阶层的文化认同和审美情趣,甚至在某种程度上暗合这一时期的历史走向和社会文化演变。考察觉罗玉牒正本的封皮纹样与颜色,试分析如下。

觉罗玉牒的封皮纹样由最初简朴的素面绫,进入纹样丰富的康熙朝,现存的康熙朝五版大玉牒采用了数十种纹样,既有来自佛家的“万字”,也有来自道家的“阴阳鱼”,更多则是来自中原文化的“牡丹”“仙鹤”等元素。以多次出现的“梅”这一元素为例,满语早期呼为“mei ilha”,“mei”是“梅”的音译,“ilha”是“花”的意思,可见此词源自音译,后期改作“nenden ilha”,意为“早开的花”,说明梅在满洲文化中是一种外来植物,满人对其的认识是逐渐演进的,而康熙朝的玉牒封皮纹样却大量采用了这一元素,只能解释为受到了中原文化的影响。这一时期的纹样杂糅了不同的文化元素,但又由传统的中原文化占据主流地位。多元文化的亲密交融,文化政策的相对开放,即使在这细微之处也呈现出百花齐放的状态,尤其是可以明显感受到中原文化对满洲审美的影响在日益加深。

梅荷万字纹(康熙三十六年觉罗大玉牒)

折枝梅万字纹(康熙三十六年觉罗大玉牒)

雍正二年(1724)至乾隆十二年本,觉罗玉牒的封皮纹样日渐统一,且四次纂修都采用了“缠枝牡丹”这一纹样,乾隆二十二年后的各版本则主要采用缠枝牡丹纹和祥云龙纹,佛、道的因素渐渐退出,所选纹样与中原文化的连接却更为明显,比如满而密的缠枝纹,花头的云勾状曲线正是元明以来广泛使用的“伊斯兰三叶式”。[27] “牡丹”“龙”“云”均是传统纹样中常见的元素,富贵尊荣。但康熙朝的纹样元素显然更为丰富,且大量采用了梅、兰、荷等在传统文化中通常被认为高洁清雅的意象,将清中期后长期沿用的牡丹、云龙等纹样与之相比,可见清廷的审美呈现出一种世俗化、程式化的走向。觉罗玉牒的封皮颜色也由前期较为沉稳的魏紫、银朱等色,逐步转变为朱孔阳、赤色之类更为鲜亮的颜色,整体感觉从端庄持重转为艳丽张扬。与之相应的,伴随着政权的稳固和国力的发展,统治阶层或浮华奢靡,或因循守旧。

缠枝牡丹纹(雍正二年觉罗大玉牒)

牡丹兰花万字纹(康熙十八年觉罗大玉牒)

各版本的封皮材质,也在一定程度上反映了彼时国力的强弱。前期所用丝绫纹理细密、染色均匀、纹样清晰,历数百年仍觉颜色如新;道光朝以后工艺明显粗糙,改丝绫为锦绫,多见起球、褪色、纹样模糊等情况。同治六年(1867)本所用丝绫素面无纹,质量欠佳,存在严重的染色不匀,或因此前数年江南俱在太平天国治下,清廷所需丝织品的制造和运输遇到困难。

玉牒装帧与纂修时间的确定

玉牒正本多在各册卷首有纂修序言,卷末有填写纂修时间的栏框,这是辨识其版本的主要依据。但嘉庆二十二年本、道光十七年本及此后各版本的大玉牒横格本未见此类信息,宗室小玉牒横格多卷本、觉罗小玉牒横格八卷本也是如此。故在整理著录的过程中,需对上述玉牒的纂修时间进行确定。按册数计,需辨别版本的大玉牒正本约占一史馆现存数量的十分之一,小玉牒正本则则达三分之二以上。玉牒副本和备查本则基本未明确标注纂修时间。

(一)玉牒正本纂修时间的确定

1.宗室玉牒

宗室玉牒因横格本卷首单列了“帝系”,纂修时间的确定相对容易。可先据封皮颜色判断其为宗室玉牒,按长宽尺寸区分大、小玉牒,按封皮材质(绫、纸、布)区分正本、副本、备查本,按在位皇帝确定纂修朝代,[28]最后按卷内行格数和帝系所载皇帝直系子孙的存殁情况即可定位到年。如下表,可知根据以上要素即可辨别光绪朝各版本。

表5 光绪朝宗室玉牒横格正本的版本要素表

2.觉罗玉牒

觉罗玉牒因没有帝系这样传承有序、子嗣不绝且固定在卷首(或列为首册)的支系,纂修时间的确定相对困难。觉罗玉牒内各支各房依长幼排序,各房下按辈分列名,年代久远,子嗣繁多,如所选支系不当,遇到传承数代后子嗣断绝以致难再作为数据样本的情况,则需重选样本进行数据比对,耗时耗力,故而需要一些辅助要素来帮助判断,以缩小范围、提高效率。

觉罗玉牒可先据封皮颜色判断其为觉罗玉牒,按长宽尺寸区分大、小玉牒,按封皮材质区分正本、副本,还可按按卷内行格数和封皮纹样初步确定纂修时间。现以未标注纂修时间的觉罗大玉牒横格正本为例,根据宗室大玉牒的辨别方法,可知长81-87厘米、宽45-50厘米、以红绫为封皮的横格玉牒,为觉罗大玉牒横格正本。

表6 未标注纂修时间的觉罗大玉牒横格正本版本辨别流程图

子孙繁衍,玉牒行格亦随之增加,且各版本卷内行格数目基本确定,不受褪色等因素影响,故在辨别版本时其参考价值优于封皮颜色和纹样;其次参考封皮纹样;玉牒的厚度、[29]封皮颜色和材质等因素在同一版本内可能因为纸张质量、丝织品褪色等原因导致差异,不同版本之间却可能存在雷同,因此只能适当参考,不能过分依赖。如光绪十三年本和光绪二十三年本同为红色撒花纹样封皮、卷内18行,但光绪十三年本封皮颜色略偏橙,光绪二十三年本略偏紫;如同为缠枝牡丹纹,各版本也有所出入,道光二十七年本、咸丰七年本、光绪三年本同为相对松散的缠枝牡丹纹,但道光二十七年本的封皮质地最为粗糙,咸丰七年本的封皮颜色较另两版都偏紫、缠枝纹最为松散,而光绪三年本的缠枝纹在三者中相对细密,各册也略厚一些。但整体来看,除了行格数目和完全不同的纹样外,其他要素的差别仍较为细微,且干扰因素较多,因此很多时候仍需核验卷内人员存殁情形,方可确定。[30]一般来说,宜从卷末翻检起,[31]选择最末一位在世者所在房头,比对待定各版本内该房人员存殁情况,来确定纂修时间的先后顺序,从而在待定的时间范围内确定其版本。[32]根据行格、封皮等参考要素初步判定了纂修朝年所在区间后,在有限的时间范围内也不易出现子嗣断绝的情形,可有效减少因反复调整数据样本而产生的工作量。

(二)玉牒副本、备查本纂修时间的确定

玉牒副本尺寸、分册、格式与正本同,一般以纸为封皮,宗室玉牒用黄纸、觉罗玉牒用红纸,题签为丝绫,且颜色、纹样一般与该版正本封皮相同。备查本存宗人府供日常检索之用,尺寸比小玉牒略大,长宽约为52×30厘米;从清末的记载来看,含宗室玉牒备查本4种:帝系一卷本、子孙横格多卷本、子孙直格多卷本、女孙直格多卷本,觉罗备查本3种:子孙横格八卷本、子孙直格多卷本、女孙直格多卷本;[33]以布为封皮,宗室为黄布,觉罗为红布,题签为丝绫,且颜色、纹样一般与该版正本封皮同,其上标明“备查”二字,卷内有大量标注旗分之类信息的夹条。区分副本和备查本后,可根据卷内修改信息辨别其版本。如新增光绪十年人员生卒信息的版本,因光绪十年位于光绪三年至光绪十年这一区间内,故基本可确定其为光绪三年副本,[34]光绪十三年开馆纂修时在其上增补相关信息,后据此抄成光绪十三年正本。

由此推断,一史馆藏大玉牒正本除康熙五十四年本外各版本俱全,其中乾隆二十二年至五十二年本有2份;小玉牒正本仅见嘉庆二年及此后诸版本,其中未见光绪三年觉罗小玉牒满文子孙横格六卷本。现存玉牒副本和备查本以光绪、宣统两朝较多。比对其他史料关于存址变化、库房被火等相关记载,[35]除光绪三年觉罗小玉牒六卷本不知何故散佚外,其余基本相符。玉牒的装帧、纹样与庋藏方式,不仅是确定其纂修时间的重要依据,还有助于了解玉牒纂修制度的实际运作情形,也在一定程度上反映了清廷的文化认同和审美情趣;而据此逐一确定玉牒的纂修时间,则能确定玉牒这一文种的内部秩序,提高卷内数据的利用效率。

注释:

[1]这类文章主要有屈六生《清代玉牒》,陆可平、程大鲲《清代“玉牒”探析》,周晓红、王琦《皇家家谱——玉牒》,韩秋、赵彦昌《清代玉牒研究》,王立《清代皇室谱牒探微》,等等。

[2]这类文章如杜家骥《清皇族宗谱<玉牒>的人口资料价值》,鞠德源《清朝皇族宗谱与皇族人口初探》,赵彦昌、李国华《从清代玉牒看清代的宗法制度》《从清代玉牒看清代政局的变化动荡》,等等。

[3]中国第一历史档案馆与辽宁省档案馆同为清代玉牒主要馆藏地。

[4]本文所用档案及所收数据仅限于中国第一历史档案馆已发现的相关馆藏。

[5]宗室玉牒的“帝系”一册起自清肇祖孟特穆。

[6]本文以玉牒纂修的开馆时间称呼其版本,此与各版本具体成书时间不同。如乾隆二十二年本,实际成书于乾隆二十五年。康熙五十四年所修大玉牒今均未见。

[7]早期的“十年”,将上届纂修之年也计算在内,故实际只隔九年。

[8]据会典,乾隆十六年即有“玉牒小横格”这一概念(光绪朝《钦定大清会典事例》卷1),但嘉庆二年乾清宫曾经大火,此前成书的玉牒恐悉数毁于火。

[9]觉罗六祖中,惟兴祖第三子索长阿子嗣尤为繁茂,倍于他房,八卷本即将其子嗣分为三卷:兴祖第三子索长阿第一、二、三子,兴祖第三子索长阿第四子,兴祖第三子索长阿第五子。

[10]军机处录副奏折,宗人府宗令世铎等呈应行恭修玉牒全书数目清单,光绪三十二年七月初九日,档号:03-6665-097。

[11]光绪三十三年玉牒成书后,按例应于宣统九年再次开馆纂修,但因经费难以筹措,故迟至宣统十三年方才启动,次年成书。宣统年号止于宣统三年,以后仅宫中溥仪小朝廷使用。本文仍采玉牒所载时间。

[12]清代档案有将玉牒用纸呼为“金线榜纸”者,如宗人府玉牒馆为交回恭修玉牒应用金线榜纸裁截余纸等行户部颜料库说堂稿(嘉庆二年七月初四日)档号:06-01-002-000106-0036;也有称玉牒用纸为“泾县榜纸”者,如宗人府宗令世铎为现届恭修玉牒之期详陈历届成案事奏折(光绪三十二年七月初九日),档号:03-6665-096。参考易晓辉《清代内府刻书用“开化纸”来源探究》一文,“金线榜纸”应即“泾县榜纸”。晚清时安徽巡抚福润称金线榜纸“棉质纯厚精洁”“较一丈官板宣纸尤为宽阔”,惜彼时泾县已无力制造,见安徽巡抚福润为传办金线榜纸查明安徽槽户难以照式制造请另饬他省购办事奏折(光绪二十二年八月初七日),档号:04-01-36-0116-014。后期玉牒用纸确有日渐单薄的情况。

[13]彼时乾隆帝正致力于规范满汉对译的译文,故乾隆十二年本和二十二年本的纂修耗时最多(分别于乾隆十四年、二十五年成书),恐也有译校费时的原因。

[14](嘉庆)《钦定大清会典事例》,卷1。

[15]恐也有单册玉牒过厚,则装订不易、保管中也易变形的顾虑。

[16]副本尺寸一般与正本同,惟光绪二十三年大玉牒副本为纂修光绪三十三年本前遣人按寿皇殿所藏正本重抄(宗人府库房在庚子之变中赠遭焚烧,玉牒副本损失严重),故尺寸较小,约为75×45厘米。

[17]觉罗小玉牒八卷本多见兴祖第三子索长阿名下3册采同一行格数、其余各册采另一行格数的情形,如嘉庆十二年本,兴祖第一子、兴祖第二子、兴祖第五子、兴祖第六子、景祖第一五子等5册均为15横格,兴祖第三子名下3册则为14横格。其余各版本情况相类。觉罗小玉牒例不修直格本。光绪三年觉罗小玉牒六卷本今佚。宣统十三年未修小玉牒,却留有尺寸与小玉牒相近的子孙、女孙汉文直格本,按档案所载,系参照备查本而为,故不纳入小玉牒正本统计。宗人府奏稿,宗人府为恭修玉牒即将告成谨请钦定宫殿尊藏事奏稿,宣统十三年十一月二十四日,档号:06-01-002-000950-0023。

[18]宗人府说堂稿,玉牒馆为恭修玉牒皇册咨取云缎等物行工部说堂稿,道光七年五月二十一日,档号:06-01-002-000213-0017;玉牒馆为恭修玉牒皇册咨取需用云缎等物行内务府说堂稿,光绪三十三年六月初九日,档号:06-01-002-000882-0046。

[19]宗人府说堂稿,黄档房为玉牒全书因兵乱焚毁酌拟章程补行恭修奉旨行各该处说堂稿,光绪二十八年二月十一日,档号:06-01-002-000884-0049。

[20]宗人府说堂稿,玉牒馆为恭修玉牒皇册咨取云缎等物行工部说堂稿,道光七年五月二十一日,档号:06-01-002-000213-0017。

[21]宗人府说堂稿,玉牒馆为恭修玉牒皇册咨取云缎等物行内务府说堂稿,光绪三十三年六月初九日,档号:06-01-002-000882-0046。

[22]宗人府说堂稿,宗人府为恭修玉牒皇册咨取云缎等物行内务府说堂稿,宣统十三年十一月二十四日,档号:06-01-002-000950-0022。

[23]不同时期打造的觉罗玉牒龙柜颜色有所出入。

[24]清代玉牒成书年代不同,庋藏情况有差,存在不同程度的褪色,此仅就当今颜色尝试定位。颜色主要参照郭浩、李健明著:《中国传统色——故宫里的色彩美学》,中信出版集团股份有限公司2020年版。纹样主要参照吴山编著,吴山、陆晔、陆原绘图:《中国纹样全集》,山东美术出版社2010年版;张晓霞著:《中国古代染织纹样史》,北京大学出版社2016年版。下同。

[25]这一颜色在《中国传统色——故宫里的色彩美学》一书中未见相近样本。参看《360个中国传统色卡》,深圳市耐看文化发展有限公司,2020年。下同。

[26]觉罗小玉牒存在同年纂修的六卷本和八卷本采用不同纹样的丝绫作封皮的情况,甚至有同年所修的满、汉文八卷本采不同纹样的情况,经核实卷内人员存殁情况,确系同年所修。

[27]这一纹样宋代已有,元明以后随着中西交流的增多,应用日见广泛。张晓霞著:《中国古代染织纹样史》,北京大学出版社2016年版,第335-336页。

[28] “帝系”以朱笔书写在位皇帝年号,以墨笔书写其余皇帝庙号。

[29]在区分了夹宣、单宣的用纸前提后,纂修朝年靠后的版本一般都较前期版本为厚,但晚清所用纸张质量有所下降,单层纸张的厚度存在变薄的情况,故存在前后两版玉牒厚度相近的情况,不能完全采信这一参考要素。

[30]辨别觉罗小玉牒版本时,这一需要更为迫切,尤其是嘉庆二年本至光绪三年本的封皮交替使用了祥云行龙纹和缠枝牡丹纹,且均为朱红色系,因此在行格不足以精确定位的时候,数据样本的比对是最可靠的区分依据。

[31]若选择卷首的房头,容易出现检索数页后发现子嗣断绝无法提供参考的情况,故从卷末选取数据样本有利于快速有效地定位。

[32]玉牒内,在世者以朱笔书写,已故者以墨笔书写。

[33宗人府奏稿,宗人府为恭修玉牒全书告成敬缮清单恭呈御览事奏稿,宣统十四年三月初六日,档号:06-01-002-000950-0026。

[34]或有此前数版本信息一直有误、今予修订的情况,故应多看几处,不能以单一记载为依据判定其版本。

[35]乾隆十七年,宗人府库房大火,所存大玉牒正本悉数被焚;嘉庆二年乾清宫大火,即使此前修有小玉牒,也俱于此次大火中被焚;光绪二十六年宗人府库房再次起火,所存玉牒稿本和备查本被焚。

本文原载《历史档案》2021年第3期

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com