跳蛛一般长什么样(神秘面纱被揭开)

科技日报记者 赵汉斌

三年前,中国科学院西双版纳热带植物园的研究团队,首次发现了哺乳动物之外能通过哺乳养育后代的无脊椎动物——大蚁蛛,为无脊椎动物中存在全面的超长亲代抚育提供了证据。

近日,这个团队进一步研究发现,具有攻击性的大蚁蛛,还具有很强的可塑性。给大蚁蛛“照镜子”,可降低其攻击性,并以大量的实验证明,这与其社会环境有关。

这种“明星物种”还有哪些不为人知的行为特点?动物的社会性由哪些因素决定?可塑的攻击性对动物来说具有哪些意义?一系列的问题,引得人们去探究。

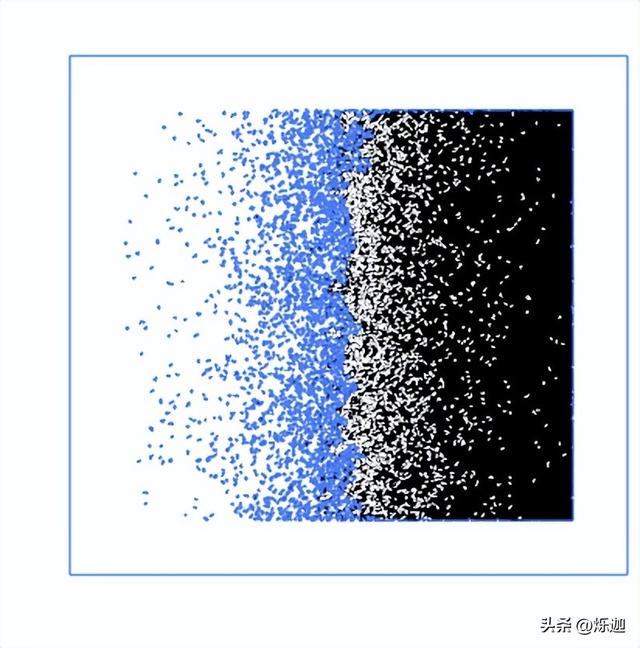

镜像模拟大蚁蛛再次群居装置示意图 董冰供图

哺乳的蜘蛛“明星”还是个“社会人”当你在南方野外爬山或是在树林散步时,可能会遇到一种奇怪的“蚂蚁”,它们一般呈黑色,有成年人的指甲那么大。

其实它们并不是蚂蚁,而是模拟蚂蚁的蜘蛛——蚁蛛。广义的“蚁蛛属”是跳蛛科中物种最多的属之一,它们不仅在形态上,而且在行为上极像蚂蚁,全球已知超过200种。其中,大蚁蛛广泛分布于东亚、东南亚热带和亚热带地区,模式产地在我国台湾。

“但需要指出的是,这些蚁蛛并不会像传说中那样捕食蚂蚁。”中科院西双版纳热带植物园研究员陈占起告诉记者,因为蚂蚁有蚁酸,吃起来“口感”也不好,而且还有很强的集群攻击能力,因此很多捕食者如鸟类和捕食性昆虫等天敌敬而远之。与其他蚁蛛“亲戚”相似,大蚁蛛的拟态,也是避免被喜欢捕食蜘蛛的天敌盯上,从而避开一劫。

哺乳历来都被认为是哺乳动物独有的行为,尽管有一些类群的动物,例如鸟类和蟑螂也提供“乳汁”喂养后代,但是无论是从行为模式上、持续时间上还是从功能上都与真正的哺乳动物的哺乳相差甚远。

2018年11月30日,国际顶级期刊《科学》在线发表了西双版纳热带植物园陈占起、权锐昌共同领衔的研究成果,首次发现并证实了蚁蛛属中的大蚁蛛也具有“哺乳行为”,这也是世界上首例哺乳动物之外用母乳喂养后代的研究发现,一时轰动全球。

经过成分测定,发现大蚁蛛乳汁的蛋白质含量是牛奶的4倍左右。“幼蛛断奶后并不会离开母亲,而会继续回巢生活,甚至成年之后的雌蛛后代仍继续生活在同一巢穴。但是当雄蛛后代成年后,母亲和姐妹们就会将成年的雄性驱赶离巢。”陈占起介绍。

“这种行为曾被认为仅存在于寿命较长的高等社会性脊椎动物类群中,例如灵长类的人和长鼻类的大象。”陈占起说,这一类以家庭成员为群居单位永久群居、个体之间合作抚育,从出生到死亡都待在群体中相互依存,是从亚社会性演化过来的一种永久社会。

自从发现大蚁蛛会“哺乳”后,研究团队从其亚社会性属性入手,开启了新的研究。

“判断大蚁蛛的社会程度,主要是根据群居能够持续的时间。”论文第一作者、中科院西双版纳热带植物园节肢动物行为与生态研究组研究生董冰告诉记者,雌性大蚁蛛后代在成年之后还会和母亲同居,这超过了大部分的亚社会性生物,所以说“接近”永久社会性。另一方面,大蚁蛛的群居不是永久的,而且没有合作抚育,所以也不能算作永久社会性。

“大蚁蛛没有社会分工,这是很典型的‘亚社会性’的一种模式,它每一个个体都可以繁殖、做巢,可以自己捕食,与蜜蜂、蚂蚁或白蚁等分工明确、部分个体丧失繁殖能力的真社会性物种有很大的不同。”陈占起强调说。

社会性动物的攻击性是否可塑?对同类保持较低的攻击性,是社会性动物维持群居生活的必要条件。

“一个物种对同类的攻击性强弱与其社会性程度密切相关。永久社会性物种通常不对同类表现出攻击行为,而非社会性或社会性程度较低的物种,则通常具备很强的争斗行为。”董冰说。

大多数蜘蛛母亲要么不抚育后代,要么只抚育早期幼体,而大蚁蛛的母亲则要持续提供两到三个月的亲代抚育,把后代抚育到营养独立甚至成年之后。“亚社会性”生物和家庭成员保持紧密互动关系,有的物种甚至演化出识别亲属的能力,进而经常区别对待亲属和非亲属成员。

大蚁蛛与母亲、兄弟姊妹相处时,几乎不表现争斗行为,但有时候“一言不合”就要狠狠干一架。那么大蚁蛛的这种争斗行为只针对非家庭成员?还是群居状态下较弱,而单独生活时较强呢?从探寻动物社会性演化的使命出发,科学家们展开了持续的观察研究。

“为了探究这种争斗行为差异的产生原因,我们开展实验,验证了多层假说。”董冰介绍,他们先按照是否有母子或姊妹直接亲缘关系、是否处于群居状态将大蚁蛛两两配对,观察它们的争斗行为。实验结果表明,这种争斗与亲属关系无关,而与群居条件密切相关。群居条件下的大蚁蛛争斗行为弱于独居的大蚁蛛。处于群居状态的大蚁蛛对同种亲缘和非亲缘个体都无攻击性,而处于独居状态的大蚁蛛对亲缘和非亲缘个体都表现出极高的攻击性。

随后,董冰他们又为大蚁蛛创造了再次群居的条件,将独居状态下的大蚁蛛和同类群居饲养,进一步验证了独居个体的攻击性能否通过再次群居而降低。每隔三天,对再次群居的个体测试一次争斗行为。当大蚁蛛的争斗行为减弱之后,再次将它们隔离独居一周。结果表明,独居个体在群居之后的第三天就大幅降低了攻击性。若再将这些攻击性降低的大蚁蛛隔离,一周后其争斗行为又会增强到群居前的状态。

大蚁蛛或可成为科研的重要模式物种大蚁蛛的争斗行为可以通过再次群居而下降,但个中原委还需要进一步深究。

“大蚁蛛属于跳珠,这一类的视觉特别的好,它很敏锐,周围个体存在什么活动它都看得很明白。”陈占起说,因此他们想到用镜子来进行测试,以证实通过视觉信号是否能降低大蚁蛛的攻击性。通过镜像模拟,也能排除个体之间直接打斗和气味的影响。

董冰等人用五面镜子替代五只真实的大蚁蛛模拟再次群居。他们把经过隔离的大蚁蛛单独放在只有镜像的饲养盒中,每隔三天测试它们的争斗行为,探究在模拟群居后其攻击性是否会下降。结果证明,曾经表现出强烈争斗行为的大蚁蛛,在用镜子替代同伴的饲养盒中生活六天后,攻击性也会显著下降。

“实验证明,视觉信息在这类高等亚社会性无脊椎动物中发挥着重要作用。它们具备很强的社会性,同时也能经常独居,其间的模式可以来回切换。由此可见,这种灵活可塑的同种攻击性,对大蚁蛛的社会模式来讲就至关重要。如果说没有这样的模式,它是没法适应环境的。”陈占起说,“接受视觉信号的大蚁蛛在实际打斗发生之前可评估对手的情况,从而大大降低受伤的可能性。”

“与表现出区分亲属与非亲属的攻击性的蜘蛛不同的是,大蚁蛛的社会性程度更高,这主要体现于群居时间更长,让它们更接近永久社会性。”董冰说,此外,大蚁蛛又与永久社会性的结网蜘蛛不同,因为大蚁蛛没有多个家庭组成的社群,不合作捕猎,也不像永久社会性蜘蛛那样永久地维持较低的同种攻击性。大蚁蛛在发育阶段群居,进入扩散阶段独居,之后又很快和后代群居,使其快速适应变化的社会环境。

陈占起向记者透露,目前,他们团队的研究工作都在大蚁蛛上,一是深入了解其社会性的演化,一是了解其认知水平,已不断有新的发现等待揭示。

“大蚁蛛因其独特的社会性,你可以把它比作一种小型猴群或是大象群,并且无脊椎动物中,这种类型是很少的。所以我们要在实验中去验证它是不是从一种非永久社会到永久社会的一个转化。”陈占起说,目前他们主要研究其学习能力、技能传授、个性等在社会性中起到的作用。不久后,大蚁蛛或许会成为一个模式物种,为研究复杂的动物社会性问题发挥重要作用。

编辑:张爽

审核:朱丽

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com