为什么古代科举那么难考(看完古代的科举考试)

蒲松龄是清代著名的小说家,他因写下了一部《聊斋志异》而流传千古,但他在科举考试的道路上却是历经坎坷和挫折。屡考屡败,屡败屡考,这种不抛弃、不放弃的精神,深深感染了后世的每一个人。

清代时期的乡试是每三年考一次,从顺治十七年(公元1660年)到康熙四十七年(1708年),蒲松龄在此期间共参加了13次考试。

除此之外,还有三次由于意外情况没能参加考试。第一次是父亲去世,第二次是母亲去世,按照当时的制度,蒲松龄要为父母守孝三年。第三次是因为自己生病,从而错过了考试的时间。

蒲松龄将自己的大半生都消耗在了科举考试上面,然而每次都是名落孙山,他不禁发出这样的感慨:“三年复三年,所望竟虚悬。”

蒲松龄

读书人如何通过科举考试当官?通过科举选拔人才制度从唐朝时期开始大规模兴起,是由“六部”中的礼部负责。其中规定:“天下的读书人可以自由报考,当地的州县官员不得阻拦。”

对于当时的读书人来说,能够通过科举考试进入官场,无疑是最为直接有效的一种途径。

然而,即使他们考中了进士,并不意味着就一定能做官,仅仅只是拥有了做官的资格而已。想要成为一名正式的官员,还需要通过吏部主持的官员录用考试,否则一切都是白费。

官员录用考试的评价标准不是看一个人的才华高低和写作水平,而是主要考验以下四个方面:身、言、书、判。

- “身”指的是一个人的外貌长相,是否一表人才。

- “言”指的是能否讲一口官话,有没有官员的架子。

- “书”指的是能否写出一手好字,文采是否出众。

- “判”指的是能否写出一篇好的判词,考验在公文写作方面的特长。

只有考中的进士同时具备这四项基本的条件,吏部才能上报给皇帝,并授予他们一份正式的官职。直到这个时候,才算是正式迈进了仕途生涯,为朝廷效力。

无论是唐朝的科举考试也好,或者吏部的官员录用考试也好,存在的主观因素太明显了,时常会有“作弊”的情况出现。

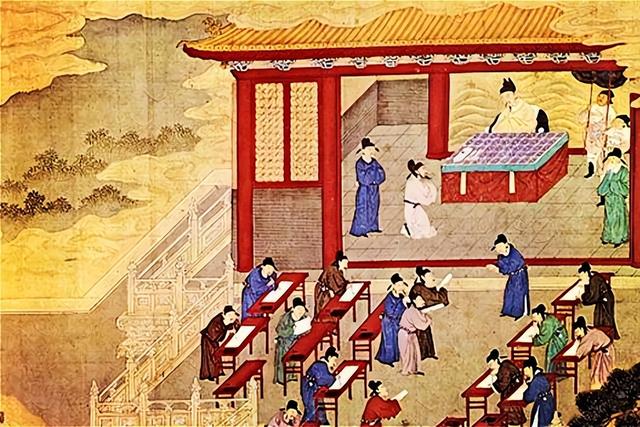

科举考试

而到了宋朝时期,朝廷对科举考试实施了进一步的改革和完善。例如,继续沿用武则天时期就实行的糊名制度,也就是不准在试卷上出现关于考生的任何信息,还建立了一种“誊录制度”。

所谓“誊录制度”,就是为了防止主考官辨认出考生的笔迹,或者考生和主考官串通一气,刻意在试卷上留下特殊的记号。于是,就有专门的工作人员将已经糊名的考生试卷用红色笔抄写一份,这份新的试卷称为“朱卷”。

宋太宗在位的时候,往往都在科举考试即将到来时,才临时任命的主考官,翰林学士苏易简就是其中之一。为了避嫌,苏易简就把自己关在贡院里面,断绝了与外人的一切往来,以表示自己的清白、廉洁和公正。

从此以后,凡是皇帝任命的主考官,在科举考试到来之前都会自觉将自己锁在贡院里,不与外界联系,在当时又称为“锁院制”。

到了明朝和清朝时期,是中国古代科举考试制度最为完善的一个阶段,不仅程序完备,而且制度森严,从而在社会上产生了很大的影响。

读书人在追求功名的道路上,他们需要一步一步走完整个科举考试的流程,这将是一段漫长且复杂的过程。

- 第一步:童生考到秀才

读书人在报考科举考试之前,无论年龄大小,统一称为童生。

童生要想获得功名就得入学,也就是参加由当地州县组织的童试,每一年举行一次,主要考核童生的文字水平和对四书五经的熟悉程度。

凡是通过童试的人,就有可能获得最初级的功名,称之为生员,又称秀才。

秀才只是科举考试取得功名的一个起点,也就意味着他们已经就从百姓阶层一举跃升到士大夫的阶层。而且,在遇到诉讼或者刑事案件的时候,官府规定不可以逮捕秀才,而只能传唤他到庭协助处理。

如果秀才确实存在违法乱纪的行为,地方官府只能首先向本省的学政机构提出申请,要求剥夺掉秀才的功名以后,才可以对他进行审讯。

- 第二步:秀才的划分

按照秀才的成绩高低,又分为以下三个等级。

第一等成绩最好的称为廪生,入学以后由朝廷拨发相应的粮食;第二等称为增生,第三等称为附生,是指童试成绩一般和新入学的读书人。

这些秀才为了能够参加省里举办的考试,还要接受本省学政机构的考核。只有成绩优良的秀才们,才能获得参加省里更高一级的考试资格,称之为科试,科试每三年才举行一次。

- 第三步:秀才考到举人

通过科试之后,省里的考试一般都会选择在本省最大的城市举行,这一步称为乡试,因为是在秋季举办的,因此又称秋闱。

乡试也是每三年举行一次,连续考三场,每一场需要考两天的时间。这对于考生的体力要求是非常高的,连续六天的高强度考试,以至于很多考生都坚持不下来。

乡试考核的内容要比童试严格得多,除了考核秀才的写作水平以外,还要考核对四书五经等儒家经典的理解程度。

这些秀才一旦考中乡试,就成为了举人,举人中的第一名被称为解(jie)元。纵观整个中国古代历史,家喻户晓的唐伯虎就是明朝时期的江苏省解元。

在科举考试中,能够考到举人这一级的,已经是十分难得了,是科举功名的第二个等级,他们已经可以参加地方州县举办的官员选拔了。

等到乡试结束后的第二年春天,全国各省选拔出来的举人齐聚京都,参加由礼部举行的会试,又称为春闱,成绩第一名的人叫作会元。

会试需要考核的内容除了对四书五经的理解和写作水平之外,还涉及到一些政策研究。这就需要考生在平时多多关注朝廷的政治时事,然后根据儒家经典中的内容,提出自己的相应对策。

当举人通过了会试考试,就被称之为贡士,贡士也就相当于是后补进士。

殿试

会试之后,贡士就要参加最高一级的考试,那就是殿试。

一般情况下,殿试在会试后的第二个月举行,由皇帝本人亲自主持,殿试的内容主要是一些比较现实的政治问题。若是参加殿试的贡士没有被淘汰,也就意味着,所有的贡士都能升为进士。

而在进士中,又分为以下三个等级:

- 第一等级称为“赐进士及第”,名额只有三个人,也就是我们熟知的状元、榜眼和探花。

- 第二等级称为“赐进士出身”,名额有一百人左右,这一等级的第一名称为传胪。

- 第三等级包括所有没有进入第一等级和第二等级的进士,被称为“赐同进士出身”。

若是一个考生在乡试、会试、殿试中全都考了第一名,那就是连续获得了解元、会元、状元三个荣誉称号,叫作“连中三元”,当然这种情况在当时很少出现。

直到这个时候,考生们已经经历了童试、科试、乡试、会试和殿试五道流程,但科举考试仍然没有彻底结束,他们还要参加最后一轮的考核。

除了第一等级的状元、榜眼和探花三个人之外,其余的所有进士全部都要参加朝考。

在清朝初期的时候,为了防止科举考试中的作弊行为,皇帝专门增设了朝考,目的就是为了对进士再一次进行考核。

朝考的内容一般包括以下两个方面:

- 一是主要考核进士的政治决策能力和公文写作的水平,这种方式叫作论疏。

- 二是考核进士的诗文、书法等文化水平。

通过朝考的进士可以直接进入翰林院,担任翰林学士,被称为“庶吉士”。没有通过朝考的进士,则直接被下放到全国各地,担任地方主事、知县,或者内阁中书等职务。

殿试

未考中进士的人,该怎么办?然而,关于那些在前五道流程的考试中就被淘汰的考生,他们仍然有一定的机会进入官场。

- 将近一半的举人走进官场

凡是考生通过了乡试,而获得了举人的功名,然后参加三次会试都没有成功者,这一部分考生就可以前往吏部申请相应的官职,一般都是任命他们为地方州县的长官助理等职位。

但是,朝廷每年通过这种方式分配给举人的职位十分有限,大约还不到100个名额。

除此之外,前往吏部申请官职的举人还要参加一轮考试,这种考试叫作拣选。考试的内容跟举人的能力和才华没有一点关系,主要就是看举人的外貌长相,包括是否有官相,是否有官架等等。

一般情况下,如果举人的外貌比较端庄和稳重,就可以通过拣选的方式获得一官半职,但都是一些比较低级的职位。根据统计,清朝时期的举人,有将近一半的人数都进入了官场,剩下的一半就只能终老乡间了。

科举考试

- 秀才也能进入官场

而那些没有考中举人的秀才,他们依然有进入官场的机会。

明清时期,各地的州县官员都会挑选一批比较优秀的秀才,举荐他们进入京城的国子监读书,被称为贡生。

所谓贡生,其实就是把人才贡献给皇帝的意思,以年龄稍大一些的秀才为主。但这种途径并不是每年都有的,而是每两年才会推荐一次。

《聊斋志异》的作者蒲松龄就是因为考中了秀才,但就是多次考不中举人,后来凭借着自己的年纪大,从而被推荐为了贡生。

地方州县所推荐的贡生,其实并不需要真正前往国子监读书,更多的只是争一个身份而已。这个身份其实也是可以当官的,蒲松龄最后就得到了一个毫无权利的虚衔,那就是儒学训导。

在古代科举考试的那个年代,公办学校分为好几级,最高级的称为国子监,地方州县上称为府学或县学,蒲松龄所担任的儒学训导,职位就相当于是县里公办学校的副校长。

总而言之,蒲松龄一生考了将近五十年的科举考试,终于是在年老体衰的时候,混了一个一官半职,也算了结了他心目中的一个心愿。

举人通过拣选,以及秀才通过推荐的方式进入官场,他们虽然在功名上赶不上进士,但在日后的仕途发展中不一定比进士差劲。

例如,清朝初年的两江总督于成龙就是明朝崇祯年间的秀才出身,由于地方官吏人员紧缺,时年44岁的他就被朝廷从秀才当中选拔而出,担任广西省的一个地方知县,最终一路升职到了封疆大吏。

于成龙画像

科举考试需要消耗的费用有多大?一个考生如果按照一定的年限要求,全部通过以上科举考试的六道流程,并不是一件容易的事情。有很多考生考了一辈子,都始终没有能够完成,历朝历代也都留下过许多这样的例子。

例如,唐朝末期的曹松,他一辈子都十分热衷于当官。但遗憾的是,他屡次参加科举考试都没有考中。直到唐昭宗天复元年(公元901年),此时已经71岁高龄的曹松再次参加科举考试,朝廷念及他的年龄,于是就破例让他考中了进士。

虽然曹松考中了进士,有了做官的资格,但这样的老人也无法得到朝廷的重用了,仅仅是被授予了校书郎的虚职。

状元及第

到了清朝时期,随着参加科举考试的考生变得越来越多,而考场失忆的考生自然也就多了起来。

道光五年(公元1825年),在广东省的乡试期间,年纪最大的一位考生是来自广州府三水县的陆云从,当时已经是102岁的高龄了,刷新了科举考试以来参加乡试的最大年龄记录。

朝廷得知陆云从的情况之后,道光皇帝亲自给他赐予了举人的身份。

第二年,陆云从兴高采烈地来到北京参加会试,京城的百姓纷纷前来围观这位一百多岁的举人。道光皇帝认为,这是天下吉祥的象征,特别批准陆云从可以免除考试,并赐予他“国子监司业”的官职。

道光皇帝

科举制度中虽然有这样的规定:“考生若是考中了秀才以后,就可以进入县学、府学等公办的学堂读书”,但县学、府学并没有成为教育当地读书人的学校,而是成为了科举管理的衙门,因此考生还得自己花钱请老师教学。

清朝中后期的时候,江南地区的一个普通私塾老师的月工资大约是四五两银子,一年也就是约五十两银子。

举一个很形象的例子来看,假如一个考生从10岁开始入学,到25岁考中举人,中间的15年时间全部都要自掏腰包,请老师教课。按照老师的年工资50两银子来算,15年就需要花费750两银子。

除此之外,考生每一年的笔墨、书本和参加童试、科试、乡试等各级考试的费用总共10两银子,15年就是150两,这两项加起来就需要花费900两银子。

而且,考中了举人之后,他们为了节省费用,就不用再聘请老师了,完全可以自学,因为到了举人的程度,也没有老师敢教了。

从举人到进士,中间还需要经过会试、殿试和朝考三道流程,共需要九年的时间。假设每年花费在这上面的银子是10两,九年也就是90两,此时考生的年龄也来到了34岁。

也就是说,一个考生从10岁开始入学,到34岁考中进士,一共需要花费将近1000两银子的成本,这其中还不包括师友交际、考中各级功名之后庆祝的费用等等。

其实,一个考生能够花24年,就通过了科举考试的六道流程,最后获得官职,这已经算是非常顺利的了。若是中途考试不中,重新再考的话,则需要花费更多的时间。

江南贡院

但是,对于古代时期的寻常百姓家庭而言,1000两银子无疑就是一个天文数字,许多考生因为参加科举考试而穷困潦倒。

严复是一位清朝末期著名的思想家,他出生于东南沿海的一个富庶之地福州,自从12岁时他的父亲去世,本来家境富裕的家庭就再也承担不起他的科举考试花费了,他也只好放弃通过科举考试当官的梦想,从而进入了福州船政学堂。

当时的社会,是一个将科举考试视为一个人是否能够成才的正途,但鉴于科举考试昂贵的成本和漫长的时间,让很多考生都选择了望而却步。

在这种情况下,对于不差钱的富家子弟来说,他们的自身才华考不上进士,但又想做官,于是就出现了“买官卖官”的生意。因为,通过花钱买来的官职,所需要的成本甚至远远低于正规途径科举考试的费用,而且这种方式更加直接和保险。

根据民国时期徐珂编撰的《清稗类钞》一书中记载:

“清朝统治年间,小康人家的子弟不想读书,只想着积累资金购买官职,作为将来吃饭谋食的工具,美名其曰“讨饭碗”。至于富商巨室那些家财万贯的人家,即使是襁褓当中的乳臭小儿,家长都为其买了红顶花翎,还购买了候补道台,又给加捐了二品顶戴花翎。”

一个人想要提升自己的社会阶层,是一件非常困难的事情,而通过科举考试来实现目的,更是难上加难。

从另一个方面来看,科举考试的难度是每个考生奋斗过程中的一个客观成本,不仅让考生知道了成功路上的艰辛,同时也是科举考试的最大意义所在。

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com