甲骨文书法代表人物(发现甲骨文第一人)

说来也巧,中国最古老的文字,恰恰是最晚被发现的。距今三千多年的甲骨文,自1899年秋被王懿荣发现以来,今年正好是一百一十九年。相对于三千年而言,百年的时光非常短暂,然而,对我们人生而言,一百一十九年却有点漫长,漫长得几乎已经淡忘了这位王懿荣先生。

王懿荣先生是晚清著名的金石学家,《清史稿》为之立传的人物。后来由于他发现了甲骨文,引起了上世纪初“甲骨学”的研究热潮,又被人尊为“甲骨文之父”。坊间传说王懿荣发现甲骨文的故事,很有点演绎性。说是王得了疟疾,用了许多药都不见轻。后老中医给他开了一剂药方,药方上有一味叫“龙骨”的中药。他按医生的药方派人到北京老中药店达仁堂抓药。药抓回后王懿荣却意外发现“龙骨”上面有很多划痕。他猜测这种类似篆文而又不识的划痕可能是上古之人留下的文字,于是他又买回药店的全部“龙骨”,加以细心研究,终于揭开了甲骨文之谜。

而据王崇焕编的《王文敏公年谱》记载则没有说得这么玄乎。只是说光绪二十五年(1899)秋年,一位古董商人携带从河南安阳县小商屯发现的“龙骨”到京师,让其观看,王懿荣细为考订,审定为殷商故物,并发现其上有篆籀之前的古文字,遂令悉数购归,获千数片。这便是后来让世人震惊的甲骨文。

但无论如何,王懿荣对于甲骨文的研究与发现,确具有肇始之功。虽说这种发现看似有一点偶然,然而这偶然中却存在着相当的必然。如果王懿荣不是一位金石考古学家,不具有鉴识古物文字的学养与慧眼,那么他就很可能将与这一重大发现失之交臂!所以说机会总是留给有准备的人,否则的话,再多的“甲骨文”,不也一样捣碎熬成汤药喝了了事?若如此,中华文明史至少有一章将重写。

王懿荣出身于山东福山的名门望族,世代为官,而且是书香世家,先祖中不乏博闻经史、精研学问并有著述行世者。祖父王兆琛是进士,授翰林院编修,父亲是拔贡,以道德学问著称,也酷爱金石古玩。虽说他五岁时家遭变故,祖父王兆琛获罪被遣戍新疆并抄没家产,但“百足之虫,死而不僵”,作为一个庞大的文化世家而言,王懿荣儿时所受的正规教育并未因此而影响,教他的业师不是举人便是翰林,个个都是饱学之士,这为他后来成长为晚清一流学者奠定了很好的基础。而且受家学的熏陶,王懿荣从青少年时代,就对金石古物抱有浓厚的兴趣,大凡宋元佳椠、上古彝器、金石碑版等文物,他都喜收藏研究。甚至有时典卖妻子的首饰物品,也不惜重金购之。对此,其同为世家出身的夫人黄氏非常理解,并曰:“明珠白壁,异日有力时,皆可立致之,惟此等物事往往如昙花一现,撒手便去,移时不可复得,后来纵有奇遇,未必即此类中之此种也……”

与无聊的官场仕途相比,王懿荣似乎更热爱的是他于金石书画上的研求。他曾在一首诗中写道:“廿年冷宦意萧然,好古成魔力最坚。”“从来养志方为孝,自古倾家不在钱。”通过多年的校勘研究,1881年,他完成了《南北朝存石目》。在序中他写道:“……前后十九年中,探索借读、往返商榷者,为胶州匡鹤泉师、吴县潘郑龕师、江阴缪炎之师、潍县陈寿卿丈、诸城尹慈经秀才、会稽赵撝叔大令、吴县吴清卿太仆、光山胡石查户部,考订违合,剔抉幽隐,则大兴孙问羹兵部、铜梁王孝禹工部、永明周季编修、会稽章硕卿大令之力为多。利津李竹朋丈、大兴刘子重刑部、绩溪胡甘伯户部、诸城家戟门刑部叔氏亦尝有事于此,今墓木已拱,竟不及见此刻之成也,悲夫!”

这有点类似我们今天一书著成后于序跋上所列的师友感谢名单,但从中可看出,与王懿荣往还、切磋学问的前辈,多为如潘祖荫、缪荃孙、吴愙斋、赵之谦、陈介祺、胡荄甫等一代文字金石书法大师,所谓“近朱者赤”,在这样的人文环境熏陶下,对王懿荣来说,学问识见的日益长进是毋须置疑的。

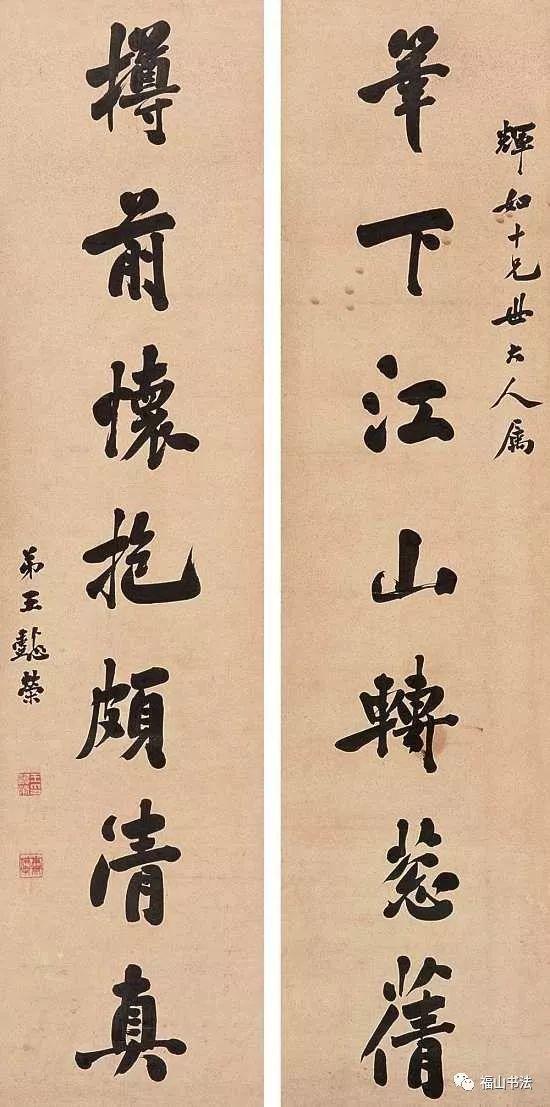

学问之余,王懿荣的书法造诣也非弱项。他擅真行篆隶,尤以行楷书名世,据说,当时就有“翁(同龢)、王(懿荣)、何(绍基)、戴(彬元)书法四家”的美誉。马宗霍在《书林记事》中云:“王懿荣工行楷书,尝云作一字须含十二意。光绪甲午大考,由三等改一等,入直南书房。尚方贴络所需,其章幅稍大者,孝钦后必降口敕曰:令王懿荣书。”王懿荣50岁后,晋升翰林院侍读,得以入直南书房。所谓南书房行走,就是皇帝读书的“辅导员”,能经常与皇帝接近,或为皇帝鉴定书画、代个笔写个敕诰之类。这充分证明了王懿荣不仅在金石文字上有渊雅的学识,即使书法也一样获得到了皇上的赏识。如图一幅王懿荣的行楷书,虽有清人馆阁体雍容,但也不失庙堂正气,写得端庄稳健,浑厚丰满。细观其书法渊源,我们不难看出,其书法受李北海、颜鲁公、柳公权、苏东坡、黄山谷等数家之影响,而其中得李、苏两家最多。他曾有一段写李邕书的跋语,写得颇妙:“余始得李邕书,不甚好之。然,疑邕有书名,自必有深趋,及看之久遂知他书少及者。得之最晚,好之尤笃。譬如结友伊始也难其合也,必久后乃从邕书得法。” 得帖犹如交友,此理确实成立,有的初识尚未觉出妙处,然深交则愈觉愈有味也。

除了行楷书外,王懿荣兼擅篆隶,其篆书学天发神谶碑,参以徐三庚的秀逸;隶书则取法礼器、乙瑛诸碑。据说在京城的古玩学问圈,王懿荣也颇负博雅盛名,一些京都名流士子,都以“一识韩荆州”为幸。而王懿荣也有调皮的生性,他在答拜访者时特制有三种“名片”,一是对那些只通八股文者,用楷书名片;对稍通古今学却无专长者,用隶书名片;而对专精汉学,又旁通金石文字者,则用小篆字体。此谐趣之举,在京城传为一时雅谈。

清同治十三年状元、书法家陆润庠对王懿荣的字曾有“刚健清华,无美不备”之评语。这“刚健清华”四字,不光是评论王懿荣之书法,甚至也是对其文人风骨的赞美。我们知道,就在他发现甲骨文的第二年,则是八国联军打进中国之时。王懿荣时为京师团练大臣,于危难时期率练勇在东直门抗敌,然人心惶乱,练勇也溃不成军。王懿荣知大势已去,夜半时分,王懿荣徘徊于京寓庭院,深感惭愧。翌日清晨(8月15日),获悉慈禧率光绪及王公亲贵于早些时候往西逃去。他则对家人道“吾可以死矣!”并用他“雍容刚健”楷书,于纸上写下了绝命词:“主忧臣辱,于止之其所止,此为近之。”书后则服毒吞金,再携家人自投于庭院的井中,壮烈殉节,时年56岁。这完全体现了过去文人宁取义而不苟生的铮铮风骨,令人景仰!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com