一份来自宗萨康谢五明佛学院的手艺漫游指南(一份来自宗萨康谢五明佛学院的手艺漫游指南)

7月盛夏,是川西地区最美的时节,清澈的湖水、湛蓝的天空、广阔的草原让无数人心之向往。灿烂光景皆在路上,此刻,不如来一场奇妙的藏地之旅!在众多“宝藏打卡地”中,麦宿因得天独厚的地理环境与历史悠久的工艺文化,成为赴藏区旅游的首选地之一。

麦宿,位于四川德格县,又称“宗萨”,与西藏拉萨、甘肃夏河一起并称为“藏族三大古文化中心”。麦宿在藏语中意为“天神丢失药材的地方”,是南派藏医药的重要发源地,这里矗立着有1 300多年历史的宗萨寺,拥有最悠久的宗萨康谢五明佛学院,是全藏区唯一五明文化齐全、藏传手工艺文化形态保存最完整的地区,被誉为“中国藏族传统手工艺之乡”。因此,麦宿虽然偏远,却与很多凋敝的乡村不同,各类藏式手工艺使这里呈现出旺盛的人气与活力。

麦宿百工·工巧之明

专注创作的夏雷尼玛,仿佛隔绝了世间一切纷扰喧嚣。

麦宿这片古老的土地完整地复兴了五明文化,其中工巧明自远古传承至今,并孕育出了具有本土特色的传统手工艺。“五明”源于古老的象雄雍仲本教,指的是工巧明(工艺学)、声明(语言学)、医方明(医学)、因明(逻辑学)和内明(佛学)。

作品即将成型。

《无垢经》中载:“工巧明共分五大类,第一类为剪裁制作工艺,以华盖、座垫、围帘、服饰等制作工艺为主;第二类为装饰工艺,适时根据需要而定;第三类为冶炼和铸造工艺,以佛像和圣物的铸造、抛光等工艺为主;第四类为打磨工艺,以美观、大方和有光泽的装饰工艺为主;第五类为绘图和设计工艺,以乐器等设计为主。”

金属工艺

指下生花

夏雷尼玛制作的铜像。

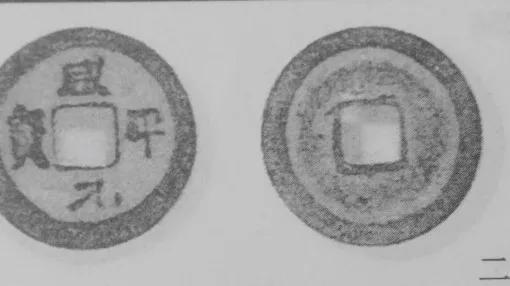

自格萨尔王时代至今,藏人喜好金银饰物,寺院也盛行金银装饰的法器,1 000千多年来藏地代代传承着精湛的金银加工术。1987年,洛热彭措推动宗萨五明佛学院工巧明系成立金银加工班,扎西多杰便成为了金银加工班的第一位老师。彼时麦宿的盗猎情况日益严重,扎西多杰是一位非常虔诚的佛教徒,为了保护原始森林的野生动物,他承诺只要放弃盗猎,他愿意无条件传授金银加工手艺。

嘎乌。

其他系的老师也都和扎西多杰秉持着相同的理念,多年以后当地捕猎的现象基本消失,他们的做法不但保护了生态环境,也传承了手工技艺,并改善了当地人的生活。2008年年事已高的扎西多杰让儿子曲真玛接替他的衣钵,担任金银加工班的一名老师,并教导他一定要诚心、无偿地把这门手艺传承下去。

正在仔细打磨的金银加工班老师曲真玛。

随着更多年轻人的加入和技术的革新,金银加工班扩展了锻造和铸铜方向。铸铜班的老师夏雷尼玛是钦乐利马铜工艺第六代传承人,非常精于制作铸铜佛像。铸铜佛像工序复杂,每一项都需要数天甚至几十天,从泥塑造型,到模型胶定型、蜡塑型、蜡像精修、防火材料封壳,再到加热解蜡,倒入铜水,铜像毛坯造好后,三遍敲打、刮、打磨,最后抛光完成全部流程,至少需要半年光景。

按照藏传佛教制作塑像的规定,凡是神佛形象,都要严格按照规定的尺寸比例,绝不允许艺人随意更改,对于夏雷尼玛来说,每种佛像的比例都已烂熟于心。

黑陶

火中的造化

麦宿的陶艺班目前有扎西南江、降拥格乃、根呷火热、扎西达吉4位老师,其中扎西南江已年近90岁,是麦宿藏区最年长的黑陶艺人。他介绍说:“这里的黑陶有几百年的历史,之后宗萨有一位做陶器的喇嘛,给我的大哥传授他的手艺,他做了很多年陶器,当我14岁的时候我已经会做些陶器了,那些都是我哥哥教我的。”

麦宿黑陶。

在洛热彭措的劝说下,扎西南江成为陶艺班的第一位老师,他说:“洛热彭措告诉我,如果教他们做陶器,以后对寺院、社会和家庭都有益,然后我就教他们制作陶器。后来村里建了教室,大家都去那里学习。我的腿有一年没能站起来了,如果我的身体好点了,我很乐意去教室,方便随时可以教他们。”

陶艺班降拥格乃老师在塑陶坯。

麦宿最具特色的陶器制品是黑陶,黑陶的原料取自麦宿当地的蓝黑土和一种藏语叫“色多”的矿石(译为金矿石)。冬季土地结冰之后,麦宿人在地下10米左右挖取黑土,用马将它们从山上背下,混合从哈修沟挖出的色多,经过捏、塑、晒、抛,烧等数道工序进行制作,制成的器物质地醇厚,泛有金属光泽,给人以深邃庄重之感。

黑陶制作的渗碳工序。

陶艺,被视为炉火上的造化,麦宿的黑陶则蕴藏着浓烈的宗教意味。麦宿的黑陶如果不经烟熏渗碳,便是浅赭石色,并不影响其使用。但黑陶艺人不惜多一道工艺,把陶器制作成黑色,这不仅源自于麦宿藏民在色彩上的审美取向,同时也蕴藏了深刻的宗教内涵。

成型的黑陶。

在藏文化中,人们认为世界的本源为黑白二色,白为母,黑为父,黑白产生了世界绚丽多姿的色彩,因此黑色也被视为“父色”。在麦宿藏区,我们看到很多庙宇的外墙都涂有红、白、黑三色条纹,这是萨迦派寺庙特有的建筑装饰,做陶时挖取的黑土有时也会直接用于寺庙的墙壁上色。

木雕

刻刀下的精神家园

藏族人对装饰的注重和热衷,不仅见于服装首饰,居家陈设、寺庙装饰花费的心力也让人赞叹不已,其中麦宿巧夺天工的木雕技艺得到了广泛的认同和推崇。

麦宿的木雕不仅工艺精巧,还吸取和融汇了其他文化运用在创作中。

麦宿传统木雕以各种木头为材料进行雕刻,是传统雕刻工艺中的重要门类,通常雕刻师对木质的选择十分慎重,主要采用檀香木、柏树、桦树木、衫木等。麦宿木雕的雕刻技法可分为混雕、剔地雕、线雕、透空雕、贴雕等。

德翁青加的木雕作品。

从应用及装饰的范围来看,可分为建筑雕刻、家具雕刻、工艺品雕刻。生活勤俭的藏民们往往愿意花费大量的财力和精力去制作华丽的木雕装饰,其内在的动因源于其宗教信仰,装饰精美的建筑空间更接近理想世界,对居住空间的精心装饰是一种人生价值实践的方式,是通往精神家园之路,也是藏族民众的人生追求目标。

目前麦宿传统木雕形成了一套完整的工艺流程,在传承和发展过程中,麦宿传统木雕以藏族文化的传统意蕴为艺术创作主题,又吸取和融汇了其他文化的技艺精华,与传统建筑工艺相生相伴,也与当地农牧民的生产和生活息息相关。

唐卡

笔下的修行

手绘唐卡。

宗萨寺重建的同时也开办了彩绘班、唐卡绘画班,唐卡班现任老师才培跟随宗萨画师泽绀学习梅萨派系画法,跟随八蚌唐喇泽旺学习噶、梅两种混合画法,师从多扎江巴画师学习嘎玛嘎孜画法。

于藏民而言,一卷唐卡就是一座可随身携带的庙宇,随时取出就可跪拜供奉。传统唐卡的绘制要求严苛、程序极为复杂,制作一幅唐卡用时较长,短则半年,长则需要十余年,因此绘制唐卡的过程就是一场虔诚的修行。

编织工艺

经纬间的绽放

氆氇是藏族传统服饰和床毯的主要材料,藏地自古不产棉麻,牛羊毛绒制成的氆氇便成为藏族服饰的主要组成部分。氆氇编织是藏族传统的手工艺,妇女们用自家养的牛、羊绒编成日用衣服、围巾等,随着现代纺织用品的流入及其他一些历史原因,这门技术几近失传。

子乌logo。

如今70多岁的泽巴姆是整个麦宿唯一掌握编织氆氇传统技艺的人,2003年,编织班邀请泽巴姆为老师,将这项技艺传承了下来。

如今氆氇已经成为藏族人审美时尚的缩影,氆氇自然的质地,配以绚烂的植物矿物染色,彰显着一种古朴粗犷的气质。目前编织班的作品除了围巾,还包括一些用牦牛毛编织的手工包,并且注册了品牌——子乌。子乌在藏语中意为牧人,是希望将游牧文化中承载着的藏族精神力量与崇尚自然的理念传达给世界。

看着织机上的纵横交错循环往复,使人仿若忘却了时光。

生生不息·蓬勃之路

几经沧海桑田,这片神赐的土地依旧沿袭着千年的传统与习俗。这里雪山皑皑,冰川默默,于自然的壮美中孕育了醇厚的人文文化遗产。在坚持传统传承模式的同时,新一辈的麦宿人在走出去看过世界后,也开始尝试用自身所学为推动手工艺发展和家乡的繁荣开辟新的道路。

打夯的麦宿人。

“满眼生机转化钧,天工人巧日争新”,当前,麦宿手工艺行业的发展存在3种不同的精英带动模式。

第一种是依托地方传统文化及社区居民,开启传统手工艺的复兴之路;第二种是以自创的社会企业和集体商标为凭借与外部市场接轨,将面临散沙化的手工作坊重新集结起来并带到了北京和伦敦;第三种则是与时俱进的数字时代经济思维,率先在移动社交和视频社交平台上将麦宿手工艺推到了全世界面前,使手工工坊获得了全新的商业基因。

来自旷野,身负走向世界的勇气

降拥彭措出生在德格县麦宿的藏医世家,受家庭文化熏陶,自幼接触藏医药知识并学习藏族手工艺技术,传承了唐卡绘画和木雕工艺。2000年赴台湾深造7年,归来后投身于故乡的建设。

他在麦宿创立了藏艺通公司,打造出“子乌”这个藏族传统手工艺术和现代时尚结合的品牌。带着麦宿手工艺作品参加了海内外各类展览,并曾受邀参加马来西亚国际商学院、美国哥伦比亚大学、香港中文大学等知名学术机构的学习与交流,将麦宿手作推向了更大的舞台。

秋笔为子乌拍的宣传照。

降拥彭措谈道:“千百年来游牧文化承载着藏民族的精神力量,也是人类文明共同的起源。用子乌为品牌的命名是为了让人们回到对淳朴自然生活方式的思索中,唤起我们共同关注这个与自然同在的民族,令其不为尘土而掩埋,不随时代而消逝。在草原游牧文化弥留之际,我希望赋予子乌以生命,坚持做最后的牧者,策马扬鞭,向世人传颂着雪域山民崇尚自然的生活。”

子乌的钱包凝结着麦宿铜铸工艺和传统编织工艺。

麦宿牛羊毛编织技艺传承人名叫曲措,2019年,曲措有幸参加中央民族大学举办的“少数民族文化时尚创意提升人才培养”项目,通过40天的集训课程,近4个月的实践创作,她的作品登上了2020春夏中国国际时装周“TOGETHER”主题专场,展示了藏族传统手工编织创新设计应用,以现代时尚的语境表达了少数民族丰富的文化内涵和人民积极乐观的生活态度。

曲措的设计作品登上2020春夏中国国际时装周舞台。

达瓦卓玛在村里敲打声中长大,其父亲夏雷尼玛是钦乐铜铸第6代传承人,大舅公是麦宿近代的手工艺第一代老师扎西多杰,外公则是宗萨藏医院院长、宗萨寺寺管会退休主任——洛热彭措。2012年9月,达瓦卓玛的一部名为《麦宿泥塑》的纪录片荣获国际手工艺视频大赛一等奖。这部片长只有20分钟的纪录片,采用淳朴的拍摄手法,记录了四川麦宿宗萨寺泥塑的制作过程。这次获奖给她带来了无比的信心,并坚定了未来的发展方向。

子乌的店铺有着浓郁的原生态气息,拙朴中散发着着粗犷与厚重之美。

他们是四方星辰

汇聚在麦宿的天空

随着麦宿的神秘面纱被渐渐揭开,这片美好的土地也受到越来越多的关注,许多慕名而来的志愿者也加入到对于麦宿绮美风光、传统手工艺、特色文化的记录、宣传与保护中,他们中有摄影师、设计师、作家、自媒体人、投资人……

秋笔镜头下的麦宿充满着生命的张力。

公益摄影师秋笔,是一位人文人像摄影师,南极极地探险队队员和极地摄影师。除拍摄商业人像及南极极地摄影之外,秋笔常与联合国环境署国际生态系统管理伙伴计划、阿拉善基金会、中华儿慈会、农民种子网络、三江源环保协会等国内外NGO(非政府组织)合作,多年穿行于发展中国家、中国藏地及偏远乡村地区进行人文拍摄。

在藏艺通的推动下,她在北京798艺术园区多次参与策划筹办摄影展,将镜头下的麦宿展示在了地铁站,把麦宿纯净、广袤的美和精妙古老的手工技艺展现给城市里的人们。

王五之,一名设计师,也是博物馆策展人,北京女孩。1981年出生在一个书香世家,从小学艺术、读设计,定居巴黎。但在21岁去了藏地后,一切都变了。极净的光线,纯净的生活,藏民“看似一无所有,却也一无所求”的生活状态深深地打动着她。与藏地相遇,让五之找到了她的归宿:“我把灵魂的一部分永远留在了这里。”

2010年五之结识了藏传手艺保护项目——藏艺通的噶布老师。藏艺通需要设计师志愿者,五之很快就投入进去着手藏地手艺保护工作。在三江源生态环境保护协会的支持下,五之又与纺织专家邢振,设计师木木,曲咪娜共同发起了三江源设计师联盟的项目。

秋笔摄影作品。

雪山、海子、草原、溪流,得天独厚的自然造化孕育出麦宿如画的美景,一辈辈虔诚、自律的麦宿手艺人也秉持着传承与创新,匠心造物,用人文之美装扮着麦宿振兴的新面貌。而随着这被埋藏于深闺的藏地明珠逐渐拨云见日,被一位位传统手艺守护者推向世界,一种新的精神、文化、生态、社区、群体与生活的世界正悄然孕育。

文丨徐乙元

图丨藏艺通 钦乐

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com