道德经关于辩证法的例子(道德经唯物辩证法系列)

载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能婴儿乎?涤除玄览,能无疵乎?爱民治国,能无知乎?天门开阖,能无雌乎?明白四达,能无为乎?生之畜之:生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。

- 王弼注解《道德经》 第十章

载营魄抱一,能无离乎?载,犹处也。营魄,人之常居处也,一人之真也。言人能处常居之宅,抱一清神,能常无离乎,则万物自宾矣。

专气致柔,能婴儿乎?专,任也,致极也,言任自然之气。致,至柔之和,能若婴儿之无所欲乎,则物全而性得矣。

涤除玄览,能无疵乎?玄,物之极也,言能涤除邪饰,至于极览,能不以物介其明。疵之其神乎,则终与玄同也。

爱国治民,能无知乎?任术以求成,运数以求匿者,智也。玄览无疵,犹绝圣也。治国无以智,犹弃智也。能无以智乎,则民不辟而国治之也。

天门开阖,能为雌乎?天门,天下之所从由也。开阖,治乱之际也,或开或阖,经通于天下,故曰,天门开阖也。雌,应而不倡,因而不为,言天门开阂能为雌乎,则物自宾而处自安矣。

明白四达,能无为乎?言至明四达,无迷无惑,能无以为乎,则物化矣。所谓道常无为,侯王若能守,则万物自化。

生之,不塞其原也。畜之。不禁其性也。

生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。不塞其原,则物自生,何功之有。不禁其性,则物自济,何为之恃。物自长足,不吾宰成,有德无生,非玄如何。凡言玄德,皆有德而不知其主,出乎幽冥。

- 河上公注解《道德经》 能为第十

载营魄,营魄,魂魄也。人载魂魄之上得以生,当爱养之。喜怒亡魂,卒惊伤魄。魂在肝,魄在肺。美酒甘肴,腐人肝肺。故魂静志道不乱,魄安得寿延年也。

抱一,能无离乎,言人能抱一,使不离于身,则长存。一者,道始所生,太和之精气也。故曰:一布名于天下,天得一以清,地得一以宁,侯王得一以为正平,入为心,出为行,布施为德,摠名为一。一之为言,志一无二也。

专气致柔,专守精气使不乱,则形体能应之而柔顺。

能婴儿。能如婴儿内无思虑,外无政事,则精神不去也。

涤除玄览,当洗其心,使洁净也。心居玄冥之处,览知万事,故谓之玄览也。

能无疵。不淫邪也,净能无疵病乎。

爱民治国,治身者,爱气则身全;治国者,爱民则国安。

能无为。治身者呼吸精气,无令耳闻﹔治国者,布施惠德,无令下知也。

天门开阖,天门谓北极紫微宫。开阖谓终始五际也。治身:天门,谓鼻孔开,谓喘息阖,谓呼吸也。

能为雌。治身当如雌牝,安静柔弱,治国应变,合而不唱也。

明白四达,言达明白,如日月四通,满于天下八极之外。故曰:视之不见,听之不闻,彰布之于十方,焕焕煌煌也。

能无知。无有能知道满于天下者。

生之、畜之。道生万物而畜养之。

生而不有,道生万物,无所取有。

为而不恃,道所施为,不恃望其报也。

长而不宰,道长养万物,不宰割以为器用。

是谓玄德。言道行德,玄冥不可得见,欲使人如道也。

王弼所注虽较详细,但与河上公所注还是有一定的差距的。河上公对本章的注解较为到位,主要从修身齐家治国平天下方面阐述了自己的观点。从哲学的角度看,河上公所述这一章还是不全面的和欠深入的。由此,用唯物辩证法分析,才能真正的体现出本章的哲学本义。

一、载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能婴儿乎?涤除玄览,能无疵乎?爱民治国,能无知乎?天门开阖,能无雌乎?明白四达,能无为乎?

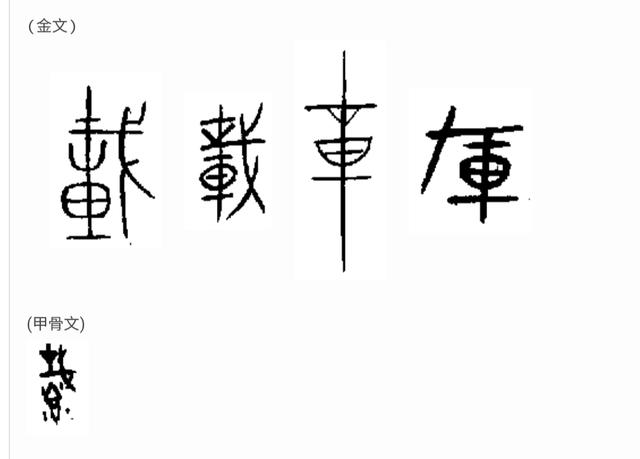

1.载 甲骨文(上图) 载=车轮(车轮在滚动的战车)+十(十个或数量很多)+戈(兵器类,代指士兵),车形战声,表示承运许多士兵。金文、篆文承续金文字形。作动词,造字本义为装运,承运。引申指乘坐。作名词,引申为年(时间),。又引申指承受、承担、负担、担任。“载”还引申指充满等义。《说文·車部》:載,乘也。从車。

2.营 甲骨文缺(上图) ,字形=炏(火把,像两个哨兵)+冖(军队驻扎区域)+呂(休息、决策处所),表示军队驻扎的区域。作名词,造字本义:军队队驻所。古代行军是环车驻扎,故引申指军垒。又指军队或军队的编制单位,也引申为筹划,管理,建设;谋求获得。作动词,指规划整治、建造。又引申指度量、测度等义。作名词,指像军营样的聚众场所,虽为临时性的住处或驻扎处,但极为重要。也引指人的身体。《说文·宫部》:營,市居也。

.魄 甲骨文缺(上图) ,篆文=白(得见的,无形但能感觉到的) 鬼 (鬼,甲骨文字形与“异”的上部相似,故宜理解为头戴面具如骷髅头像或其它恐怖和狰狞头像的巫师,表示虚像、假像、伪装之像,后来某些宗教或迷信者认为“鬼”是人死后的灵魂。也有古人认为“鬼,归也”,人死为鬼,指人回到原来的地方。“鬼”的造字本义为戴着恐怖狰狞面具的巫师。“鬼”引申指邪恶、恐怖的东西,作名词。又引申为虚的、假的、伪装的等义,作形容词。),表示可以感觉到的精神力量或意志力,造字本义:精神或意志力。作名词,引申指思维。

后来迷信者和唯心主义者认为:魄,是统领肉体、相对持守的神秘性静态能量 ,也是 超物质的精神力量,胆识。这种认知,同时也是极端片面的和错误的认知。

《左传.昭公七年》: 人生始化曰魄。《说文》: 魄,阴神也。《礼记.祭义》: 魄也者,鬼之盛也。

4.抱 甲骨文缺,(上图)篆文=手(双手紧紧的合围在一起)+包(把孩子包裹在怀里),抱的字形像张开双臂,作围合的动作怀抱着孩子,体现了所合围的事物十分重要或十分关键,造字本义:左右手合二为一合臂围住、包持。引申指捧着。由围住引申指环绕。又引申指两臂合围丈量。又指领养孩子。又引申为怀抱,用手臂围持,怀藏,怀有。后引申用手和胳臂作围合的搬、举动作都叫“抱”。

《说文》:“捊,引取也。从手,孚声。抱,捊或从包。”《说文·衣正韵》:怀也。《说文》:袌,俗作抱。

《广韵》:持也。《增韵》:挟也。

5. 一 甲骨文(上图)“一” 既表示最小最简单最基本最原始的个体,也表示最大的最复杂的整体。造字本义:最小最基本的个体或最大的整体。引申为最小最原始的单位或最小的自然数和正整数。作形容词,引指相同的、无二至的、不二的、唯独的、单独的。作副词,引申为绝对、完全、全然、十分、非常。作形容词,又引申指整体的、全部的、整个的、所有的、专一的、同一的、统一的,也有指另外的、短暂的。作副词,还引申为多么、实在地。古文献中引指为少、同、纯、均、诚等义。

《说文》:惟初大始,道立於一。造分天地,化成万物。《广韵》:数之始也,物之极也。《易·系辞》:天一地二。又《广韵》:同也。《礼·乐记》:礼乐政,其极一也。《史记·儒林传》:韩生推诗之意,而为内外传数万言,其语颇与齐鲁闲殊,然其归一也。

《说文解字》注:一,惟初太始,道立于一,造分天地,化成万物。

《汉书》曰:“元元本本。数始於一。”

《孟子.离娄下》:先圣后圣,其揆一也。

《淮南子.说山训》:所行则异,所归则一。

一,是最小的个体与最大的整体的对立统一,同时也是一定条件下个体与整体的对立统一,这就是中国甲骨文古汉字体现的唯物辩证法的哲学内涵。

6.离,甲骨文(上图) 大多数学者认为:甲骨文=鸟 禽(捕鸟用的网),表示捕鸟。造字本义:鸟儿被网罩住。金文=树林 禽(捕鸟),表示在树林捕鸟。篆文=屮(草) 禽(捕鸟) 隹(鸟雀),强调在草丛中捕鸟

这种解释有些过于牵强附会,不符实际。在分析“离”字之前,先看下“禽”的甲骨文及衍生的象形字(上图),二者相似度极大,可以判断出这两个字在造字时是同源的。既然“禽”是指鸡鸭鹅等家禽或鸟类,那么也就基本上可以判断出“离”也是与家禽一样属于一种鸟,而不是“捕鸟”。相关古文献中明确记载说“离”是一种鸟,名叫仓庚,也叫离黄,其实就是现在常见的黄鹂鸟。

中国人的老祖宗用“离”这样的一种鸟来造这个字,主要是从黄鹂鸟的生活习性出发的。此鸟是一种夏候鸟,只有在夏天来临之际才会从南方飞回中原一带,夏季结束后,又飞去南方。可见,黄鹂鸟是候鸟,而不是留鸟,是“离”鸟,取意与“留”相反,谓之“离”。而此鸟性喜热,主火,象征着夏天,在《周易》中体现“离”卦的信息。

离的甲骨文与“禽”的甲骨文相比较,实质上仅上部多了一只站立的鸟,后来的金文里,“禽”多了一个“A”形,下部基本上相同。“离”字的甲骨文字形实际上是两只鸟,上面的一只表示留在家(中原地带)黄鹂,下面的一只表示南下(飞去南方)飞翔的黄鹂鸟。上北下南,北上南下,寓意“离”。

作动词,引申指分别、分开、避开、逃脱。也引申为相距、分散、破碎。

“离”和“别”意义相近,与“留”相对。如《广韵》:“近曰离,远曰别。”所以有“生离死别”之说。

《说文·隹部》:離黄,仓庚也。鸣则蚕生。从隹,离声。

7.专 甲骨文(上图) 甲骨文=叀(缠绕着丝线的纱锤与转轮,表示线结) 手(用手捻住、抓持),表示转动纱轮,将众多的细丝合成了一根线(绳)。有的甲骨文简化纱轮形象,并减去一只手。造字本义:手转纱轮纺纱,将纷乱的许多细丝有序合成一根线。金文承续甲骨文字形。篆文将"又"写成"寸"。作动词,引申指手转纱轮纺纱。作形容词,引申为注意力集中的、众合一的、独断的、不包容的。专,与杂相对。作副词,又引申指独一地,单独地等义。《说文》:专,纺专。

8.气 甲骨文(上图)气的字形为中间短的三横,表示中间为空为虚、轻柔,两边为长横为实,为能感觉到的物质,像轻飘飘的水雾、云。造字本义:自然界普遍存在的物质的三种基本形态之一即气态。后引申为食物消化而产生的肠胃气体和人体原始的气态精华能量。由人体原始的气态精华能量引申为呼吸。由呼吸引申为精神特质,态度,风格;呼吸。失控,动怒。也作姓氏。造字本作名词,引申指云气,泛指一切气体、气态物质。金文的形体就像云气蒸腾上升的样子。小篆的形体承接甲骨文、金文。隶变后楷书写作“氣”。汉字简化后写作“气”。在此,需要指出的是,“气”的甲骨文字形与“三”的甲骨文(上图)字形是同源的,篇幅所限,这里不具体分析“三”字。

后又引申指天气、气象。也引申指节气、气候。又引申指景象。”“气”也指人的各种精神状态。作动词,引指发怒、恼火、愤怒、愤恨,心情不平静等义。

古代中国先贤认为,气是无定形的物质,又是一切生化的本原。

《说文·气部》:“气,云气也。《玉篇》:息也。《文子·守弱篇》:形者,生之舍也。气者,生之元也。《系辞》:精气为物。《礼·月令》:孟春之月,天气下降,地气上腾。《祭义》:气也者,神之盛也。注:气谓嘘吸出入者也。《太极图说》:二气交感,化生萬物。《史记·五帝纪》:炎帝修德振兵,治五气。注:王肃曰:五气,五方之气。《书·洪范》曰雨,曰暘,曰燠,曰寒,曰风。注:雨,木气。暘,金气。燠,火气。寒,水气。风,土气。为五气。又《素问》:寒、热、风、燥、湿,五气之聚也。寒生水,热生火,风生木,燥生金,湿生土。《左传·昭元年》:六气,隂、阳、风、雨、晦、明也。《黄帝内经》:黄帝曰:余闻百病生于气也,怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,寒则气收聚,炅则腠理开气泄,忧则气乱,劳则气耗,思则气结,九气不同,何病之生?《易经》认为,天下万物皆由阴阳二气相感交合而生成。在汉代,“气”已是一个重要的哲学范畴。

9.致 甲骨文(上图)本 字"致" 至,表示到达、抵达。致,篆文=至(躺下休息,倒地休息) 止(反写的"止",脚走累了,蹲下休息),字形像躺下或蹲下休息,作动词,造字本义:到达目的地后作短暂休息。楷书将隶书反写的"止"写成"反文旁"的"攵"。

作动词,引申指前行,达到目标。又引申为造成、实现、送到、送达。。引申为达到、实。又引申为表达。也引申为求取、获得。作名词,引申为兴趣,情趣。作形容词,引指精细的,精密的等义。

说文·夊部》:“致,送诣也。从夊,从至。”

10.柔 甲骨文缺(上图) 柔,篆文= 木(树木、木棍)+S(藤条、绳索),字形像软弱的藤类植物缠绕在树上或绳索缠绕在木棍上。作名词,造字本义:细长软绵富有韧性的藤蔓、绳索。作形容词,引申指材质软弱有韧性。也引指温顺的,与“刚”相对,指非刚性的。作动词,引指指安抚、平息等义。《说文》:柔,木曲直也。

11.婴,甲骨文缺,金文(上图)=贝(贝或玉制成的服帽装饰品) 又(抓持,持有) 女(尚在哺乳期的女童),表示尚在吃奶的女童衣帽上装饰着贵气美丽的玉和贝。可见,“千金”一词的与“婴”字是颇有缘源的。造字本义:戴着贵气美丽的小花帽的尚在吃奶的幼小女孩。作名词,指刚出生(不满一岁)的幼小的女孩,后泛指新生儿、初生儿。作动词,也引申为缠绕、愤怒等义。金文省去"又",并以"贝"代,明确项圈的"宝贝"含义。篆文以双贝代替金文,强调用若干贝壳串成的贝串作随身装饰,以祈求平安。《释名》:人始生曰婴儿,胷前曰婴,抱之婴前,乳养之,故曰婴。六书故》:女首饰也。婴所以饰也。《说文》:婴,颈饰也。

12.儿 甲骨文(上图),其字形像幼小的男孩头上戴着虎(虎形、猫形、狗形)头帽,主要是遮挡头顶部的囟门,女孩多戴有装饰玉贝花草的漂亮帽子,让人一看就明白:戴花贝帽为女为婴,戴虎头帽为男为儿。在湘南九嶷山余脉舂水河流域一带,常见这种古老的习俗,。造字本义:戴着狗头帽的尚在吃奶的幼小(不满一岁)男孩。后来孩童都称儿,作名词,引申指有儿女对父母的自称、年轻人、青年、古代年轻女子的自称等。

《说文》:儿,孺子也。从儿,象小儿头囟未合。《苍颉篇》:男曰儿,女曰婴。《广雅·释亲》:儿,子也。清王筠《说文释例》:象小儿头囟未合,谓臼也。《释名》:人始生曰婴儿。初生之儿也。

13.涤,篆文=(水,清洗) 条(鸟儿张开羽翅),表示鸟儿站在水边张开翅膀清洗羽毛,作动词,造字本义:用清水清洗身上的异物或污渍。引申指洗净,也引指泼水清洗等义。《礼记.曲礼》;水曰清涤。《广雅》:濯,洒也。

14.除】 余,字形像用刀铲或剔掉剩余的东西。篆文=阜(铲刀) 余(食物充足过剩,剩余的东西),造字本义:铲尽剩下的东西。隶书将篆文的"阜"写成"左耳旁"。此字始见于春秋战国时代的《石鼓文》,古字形从阜余声。

作动词,引申为去掉、不计算在内、不包括在内、清掉、删去、排斥。也引申为过去,尽。 还引申指一种数学计算方法等义。作名词,另古人认为:“除”的本义是宫殿的台阶。人在拾级而上的时候,就意味着旧的一级过去,迎来新的一级。故“除”也指除旧更新。

古人又引申指屋舍门前的台阶,后泛指台阶,作动词,古人也引申指在皇宫的台阶上拜授官职。 古代拜官及授予新的官职,也叫“除”。《説文解字》:除,殿陛也

15.览 甲骨文缺,(上图)览,篆文=(监,借水盆观照) (见),字形像人在俯身观察盒中清水的倒影,造字本义:仔细全面的观看自己的倒影。作功词,引申指观看,也也指泛泛地看,一般地看等义。

《说文》:览,观也。

16.疵 甲骨文缺(上图),象形字疪=疒(缺陷、疾病)+此(这,这里,所在位置、所立之地、眼下、眼前),作名词,造字本义:皮肤上明显显示病灶所在位置的色斑或小毛病。引申为毛病、痛、缺点、缺陷、过失,又引申指灾祸等义,篆文承续金文字。《说文》:疵,病也。

17.爱 甲骨文缺(上图),金文=欠(一个人张着嘴巴,表示呵气、或喃喃倾诉) 心(关心、同情、疼惜),表示疼惜、倾诉。有的金文加手形,像一个喃喃倾诉的人伸出手捧着自己的心,表示将对方放在心上。造字本义:用心疼惜呵护,成喃喃倾诉柔情。篆文将金文喃喃倾诉的"欠"改写。有的篆文误将金文的手形写成倒写的"止"。隶书又误将篆文的"欠"写,至此"爱"的字形中"欠"(温柔的呢喃)消失。俗体楷书依据草书字形将正体楷书的"心"和"止"连写简化成"友"。作动词,引申为疼惜呵护、倾诉柔情,又引申指对人或事物有很深的感情、喜欢,也引申为常常发生某种行为或容易发生某种变化等义。《尔雅》:惠,爱也。

18.国 甲骨文缺(上图),“或”是"域"、"國"的本字。或,甲骨文=戈(武力) 囗(城邑),造字本义:防守边疆的武装力量过于强大而起反作用,向対立面转化。后引申为边际、空间范围,作名词。后加“土”变成“域”,指边界内、辖区内,空间范围内,地方;金文加“□”变成“國”,用“□”寓意成功控制过于强大的边防军力量,内外皆安定,指边疆、国界,固定的、稳定的边界。“国”的造字本义:强大军力守卫而内外安定的疆域、领地及势力范围。金文“國”表示古代诸侯封地而建的有武力守卫的疆域。有的金文=(或,即"域",领地) (王),强调"国"是"王的领地或势力范围"。篆文承续金文字形,本义还是指疆域,地域。这个意思后来写作“域”。引申指地区,区域。又引申指分封的诸侯国。后泛指国家。也指国都。

商周时期,人们聚居的地方称邑,《说文》曰:“邑,国也。”邑就是国,而“国”主要是指王、侯的封地,或天子统治的区域。《周礼·大司马》注:“国渭王之国;邦国,谓诸侯国也。”。《说文》:国,邦也。而“邦”字甲骨文字形体现了种树封疆划界的信息,但没有像“國”或“域”中体现士兵防守(“邑”字也没有体现士兵防守)的信息,并且在西周时期,为分封制,以“邦”字代表“国家”,体现了奴隶制社会的时代特征,到了春秋战国时期,则以“国”字代表“国家”,把“邦”的政治地位降低,到了西汉,“邦”字成了辟讳的汉字。所以,“邑”、“邦”两个字与“國”还是有较大区别的,有无军队防守是两者的主要区别。严格的说,无论从古代还是从现心的历史看,“邦”是弱于“国”的,而“邑”则最次,至于“域”突出的是边境或局部的地方,突出的是地理位置。

通常而言,“国”即“国家”,从现代意义而言,国家是政治地理学名词。从广义的角度,国家是指拥有共同的语言、文化、种族、领土、政府或者历史的社会群体。从狭义的角度,国家是一定范围内的人群所形成的共同体形式。作名词,引申指有独立军政体系的主权社会,又引申为地域、地区等义。

19.开 甲骨文缺,(上图)金文=门+一门栓)+手(双手),像一双手抽拉门栓,作动词,造字本义:抽掉门栓,双手启动关闭的门。籀文承续金文字形。篆文将(手拉门栓)写成"幵"。作动词,引申指启动,发动,初始运行。又引申为始创,设立,创立。作形容词,引申为通畅无阻的。作动词,引申为向外张、解放,又引指展出,摆列,也引指解除、消除、消耗等义。《说文》:开,张也。

开与关相对,古文中开与阖相对。

20.阖 甲骨文缺,(上图) 阖=门+盍(遮挡,盖住),盍,读音hé。盍,作名词,本义为遮挡物,。作动词,引申指用茅草遮蔽屋顶。也引申为罩住,遮掩,加封。又引申指.盖皿(分发食物者为食器盖回盖子)、覆盖。还引指为整个儿、全部。阖的 造字本义:门扇。引申为全、总共,作动词,也引申指关闭等义。《说文》阖,门扇也。

阖与开相对。

21.雌 甲骨文缺,(上图)雌,金文=(此,踩在脚下) (隹,鸟),表示鸟交配时被踩在脚下,作名词,造字本义:交配时被踩在下面的鸟,母鸟。篆文将上下结构调整成左右结构。古人称阳性的鸟为"雄";称阴性的鸟为"雌"。作形容词,引申指母性的、女性的。而作为母性的生牛物,普遍具有偏爱和溺爱自己的子女后个性,故也引申为溺爱等义。也作名词,引申为地域、地区。《说文解字》:雌,鸟母也。从隹,此声。

雌与雄相对。

22.明 甲骨文(上图)明=日+月,表示以日、月发光、发亮,也表示昼夜发光发亮,照亮整个空间,全方位都亮,没有黑暗。造字本义:空间被日光和月光照亮。后延伸出照亮、点燃、公开的、天亮等含义。也引申为清晰、显而易见。作动词,又引申指懂得、了解、清楚、理解透彻。作名词,引指眼睛、视力。

《说文·朙部》:明,照也。《易·系辞》:日月相推,而明生焉。

明,体现了对立统一的的哲学内涵,明与暗相对。

- 白 象形字,甲骨文(上图)像一片小雪花落在一片大雪花上,表示天上飘的是雪花、地上落的也是雪花,天地之间一片雪白。作形容词,造字本义:天地一片雪白。有的甲骨文字形把小雪花放在大雪花左上位置,金文、小篆字形有变化,后演化成楷书“白”字。引申指霜雪的颜色、也括纯洁、明亮、清楚、白色的东西。引申为空空的、透明的、看不见的、一无所有。又引申指徒然、没有效果、没有原因。也引申指表明、陈述等义。

有许多学者认为“白”的本义是白米粒,泛指白色。这有些牵强,稻谷剥出来的米粒也与甲骨文和金文中的“白”的样子有根本性的区别。至于其它学者对“白”字本义的解释更是片面甚至是曲解。《说文·白部》:白,西方色也。阴用事,物色白。

24.四 甲骨文(上图) “四”用四条横线代表“四”,表示在“三”的基础上再增加“一”体现了从阳到阴的变化。造字本义:三增加一,为四数,为阴数。作形容词,引申指全面的、全部的、所有的、全方位的。后又引申为序数第四、工尺谱记音符号之一等,也引指姓氏。该字形体沿用到战国时期。金文字形像鼻子喘息呼气的样子。隶变后楷书写作“四”。

古代中国文化认为,"一"代表混沌太初。混沌太初分出天地"二"极,天地间生出人;"三",即天地人,衍化出宇宙万物。"四"是特殊指事字,甲骨文的字形,表示其为"二"的两倍。造字本义:两倍于二的正整数。金文承续甲骨文字形。将金文的横笔竖写;将与(二,表示4是2的倍数)合写。有的金文在的基础上再加"二",强调"四"与"二" 的倍数关系。篆文省去金文中的"二"。《谈文》:四,阴数也。四分之。

25.达 甲骨文缺(上图),最早见

- 达 甲骨文缺,(上图) 篆文=彳(运动)屮(小草、草地)+羊(羊群,上古时代能拥有羊群者非富即贵)+止(完成、结束,休息),表示赶着羊群完美顺利走则目的地(草地),可以休息一下了。适字本义:完美地、顺利地走到了目的地。作形容词,引申为通晓、明白、显贵、引进、通、通行,又引申指全面、遍、到、实现、传出来、想要得到显要的地位。另为姓氏,也作形容词,引指通行的等义。《广雅》:达,通也。

此一段最直接的表达为:

使身心合二为一,能须臾不离么?调整呼吸至柔和,能如婴儿的状么?清除身心中的杂质,能一尘不染么?爱民治国,能摒弃主观意志么?眼耳鼻舌一开一合,能无母性般的溺爱么?聪明贤达,能自然无为么?

具体的表达是:

第一,载营魄抱一,能无离乎? 休养生息,以身躯为载体,让身体和精神统一到自我本身,能做到须臾不离而一念不起么?《黄帝内经.素问》“黄帝曰:余闻上古有真人者,提挈天地,把握阴阳,呼吸精气,独立守神,肌肉若一,故能寿敝天地,无有终时,此其道生。”。虽然其字句中有个别夸张的味道,但大意也就是讲身心抱一的养生技术,主要讲调身,实际上包括了调心。其实,从物理学生物学范畴分析,“载营魄抱一”是完全具备现代物理理论和现代生物学理论支撑的,由于篇幅所限,故不多谈。

第二,专气致柔,能婴儿乎? 调整呼吸的气息,到柔和深长,能一波不起而达到婴儿般心理、生理状态么?。在养生术中,即调息,也称调气。战国时期《行气玉佩铭》:“行气,深则蓄,蓄则伸,伸则下,下则定,定则固,固则萌,萌则长,长则退,退则天。天几舂在上;地几舂在下。顺则生;逆则死。”以此而返本还元,固本培元。

第三,涤除玄览,能无疵乎? 清除身心中的杂质,内观自身,内观各种本质的细微变化,能一尘不染么?在养生术中,称调心。《黄帝内经》第一篇《上古天真论》:“恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来?”。

第四,爱民治国,能无知乎? 服务百姓治理国家,能摒弃主观意志、遵循客观规律么?身体是革命的本钱,在身心健康的基础上,才能更好的服务百姓和治理国家。把个人成功的养生方法即主观认识统一到治国理政和为人民服务的实践中去,从而认识到自己的主观认识的局限性,使自己的认识更全面更符合客观规律。

作为一个治国理政和为人民服务者,决不能事事自己决断独裁,更不能事必躬亲,必须集思广益,博采众长,充分激发下属和人民的主观能动性。正所谓汉高祖刘邦所言“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房。镇国家,抚百姓,给饷馈,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之众,战必胜,攻必取,吾不如韩信。三者皆人杰,吾能用之,此吾所以取天下者也。”正有如先秦时期法家慎到(慎子)所言:“不聪不明,不能为王。不瞽(gu,瞎)不聋,不能为公。”

第五,天门开阖,能无雌乎? 眼、耳、鼻、舌一开一合,能去掉母性般的溺爱么?《西游记》第十四回 “ 心猿归正 ,六贼无踪。”(“六贼”即:眼看喜、耳听怒、鼻嗅爱、舌尝思、意见欲、身本忧。)而所谓“六贼”,便由“天门”的运动产生。《西游记》第三十一回“…剪除六门趣,即赴大雷音。”,这里的“六门与本句中的“天门”大体是一个意思,“大雷音”明指大雷音寺,实则比喻“彻悟的门槛”。《西游记》如果剔除里面的唯心主义观,其实质是一部养生的惊世专著,如果能仔细体会《西游记》,对研悟《道德经》是大有裨益的。

第六,明白四达,能无为乎? 聪明贤达,大彻大悟,能做到顺其自然而为无为么?作为觉悟者,应当为无为,方能明天下理、行天下事。

唯物辩证法的表达即:

这一段从哲学的角度讲,就是指“修身、齐家,治国、平天下。”,而且是用对立统一的方法贯穿整个环节和整个过程。简单的说,就是修身(健身)要抱一,齐家要抱一,治国要抱一,平天下也要抱一。用现代的话讲,也就是无论在生活中还是在工作中,一定要树立整体观、大局观,要坚持对立统一的唯物辩证法。

从另一个角度而言,以修身养性为立足点,从修身养性出发,齐家治国平天下所遵循的原则方法在本质上都是同一的。也可以说,这一段乃至这一章对修身养性是具有指导作用的。养生是广义的养生,而不是狭义的。养生是以个人的和集体的身心健康为出发点,包括了齐家治国平天下全部范畴,是全面的发展的辩证的,这也就是“抱一”。

二、生之畜之:生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。

1.畜 甲骨文(上图)畜=玄(发展的运动)+囗(收藏、贮存、积储)+米(谷子,粮食),古文献把“畜”解释为由“玄”与“田”组成,表示田里蓄有粮食,家里存有丝织。这存在误解。如上图,很明显,“畜”的下部不是“田”,“田”的甲骨文明显与“畜”字甲骨文的下部字形有区别。“畜”字甲骨文的下部是由内部“米”字和外面的大肚皿器或袋子(用“囗”表示)组成。故“畜”字甲骨文字形像不断积储粮食等物资为发展提供能源和动力,造字本义:为发展而积储并提供能源物质。作动词,读作xù,引申指培养、培育、养育、培植。又引申为积储、容、积、积聚、保存、收藏,也引申指饲养禽兽等义。作名词,引申为禽兽,实指六畜如猪狗牛羊鸡马,读作chù,指饲养的禽兽。

金文和小篆继承了甲骨文,并整齐化。隶变后楷书写作“畜”。《说文·田部》:畜,田畜也。《广韵》:养也。

2.宰 甲骨文(上图)宰=宀(房屋、区域)+辛(收收割庄稼、修剪枝条)

古人认为,辛象刑刀,表示奴隶在屋下从事杀牲以备祭的劳动。隶变后楷书写作“宰”。也有古文献认为,“宰”,是在屋子底下做事的罪人。由宀、辛会意。辛,表示罪人。“宰”的本义指掌管杀牲以备祭的奴隶,引申泛指家奴,后来奴隶头也称“宰”。

古文献中关于“宰”字的解释是片面的是不符合造字本义的。

“辛”(上图)字从下向上看,下部像屮(草字的一半),也像带枝叶的花果或庄稼,这些都代表植物,或代表生长中的植物。上部被齐平,表示被收割或修剪或者说被欣平。这,才是“辛”字的本象。故“辛”的造字本义:被收割的庄稼或被修剪、砍伐的树枝。而在远古时代,收到庄稼多在秋季,秋收之季,庄稼人自然劳累。而秋天在四季中属金,象征西方位,兑卦象。

相对于庄稼(植物),被收割、被剪、被砍,感觉是痛苦的。所以,“辛”字做为一种感觉是痛苦的,而辣味、呛人味等等,也都是一种或轻或重的痛苦的体验,所以体现出“辛”味。从对立统一的角度讲,“辛”字体现长中的植物被割、被剪、被砍的内涵中,表示主体是劳动者即人,客体是植物(庄稼或树枝),所以也具有“管理”的寓意。有古文献中把“辛”引申指“罪人”,则略显牵强附会,属于一种较为另类的引申释义了。至于字形上的变化,“辛”字大约从战国开始,楚系文字在下部干上多了一横,有些多了两横,下面成羊字形,但这些字形的变异基本上不影响整个字的本义,故不多述。《说文·辛部》:辛,秋时万物成而孰;金刚;味辛,辛痛即泣出。从一,从,罪也。

“宰”字,上面的宝盖头表示自我所在的区域,比如国家,内里的辛字依据修剪整理植物之象,进一步引伸为控制、主持、管理的意义,故管理一国之事者也为“宰”。这,也就是甲骨文“宰”的造字本义。作名词,引申为管理朝政的官吏的通称。如《周礼》有冢宰、大宰、小宰、宰夫、内宰、里宰;春秋卿大夫的家臣和采邑的长官,也都称宰,宰相就相当于百官的头目,而后来县令也可称“宰官”。作动词,“宰”由收到、修剪、砍伐引申为杀、屠宰、宰杀、割肉等义。又由此引申为分割或向买东西或接受服务的人索取高价。

3.德 古代学者普遍认为,甲骨文(上图)德=(行,四通大道) (直),它的左边是“彳”(chì),它在古文字中多表示“行走”之义;右部是“直”字,其字形像一只眼睛上面有一条直线,表示眼睛要看正;二者相合就是“行得要正,看得要直”之义。“直”也,表示大道直行。造字本义:看清道路的方向,没有困惑迷误,大道坦然直行。有的甲骨文将四通大道"行"简化为"彳"。金文承续甲骨文字形。有的金文加"心",突出心胸坦荡的含义。篆文基本承续金文字形,在"直"与"心"之间误加一横。

显然,古代学者对“德”字的甲骨文本义解释还不够全面不够琛入。博古而知今,关于“德”字,除了《道德经》有专门论及外,还有《周易》等远右时代的文献中或多或少皆有所述。

(1)《周易.坤卦》象曰:“地势坤。君子以厚德载物。”这里不详论此句本义,只需要体会出“德”与“坤”卦相关联的必然性,就算是将达到顿悟的高境界了。

(2)孔子及以后的儒家,对“德”的所论内容也是十分丰富的。正如《礼记·乐记》中所说:“德者,性之端也。”

儒家认为,“德”包括忠、孝、仁、义、温良、恭敬、谦让等。

关于“德”字,孔子论述多有提及,而《大学》开篇第一句:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”儒家以“温、良、恭、俭、让”为修身五德。

而“仁爱”是儒家思想文化基础和精髓,孔子的仁爱思想立足于修身,孟子的仁爱思想强调“情感修身”,即对自己进行道德情感的自我修养、磨练和完善,提倡“仁爱”施于他人、普爱天下。仁爱思想是儒家在中国传统文化的中流砥柱。

“德治”是儒家管理思想的核心和最典型特征。“修身、齐家、治国、平天下”既是儒家德治思想的出发点,又是它的主要内容。

尤其是在《论语》中,有不少关于“德”的论述一一①.《语.为政》:为政以德,譬如北辰居其所而众星共之。②.《论语.为政》:道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。③.《论语.颜渊》: 君子之德风,小人之德草。④.《论语.里仁》:德不孤,必有邻。⑤.《论语.述而》:德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改,是吾忧也。⑥.《论语.述而》:志于道,据于德,依于仁,游于艺。⑦.《论语.颜渊》: 主忠信,徙义,崇德也。⑧.《论语.里仁》:君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。⑨.《论语.宪问》:骥不称其力,称其德也。⑩. 《论语.阳货》:道听而途说,德之弃也。

纵观孔子及其弟子所论之“德”,更多的是从“仁”的角度来间接体现“德”,也就是说,儒家的“德”多指“人德,”侧重于“人德”,是狭义之德。《礼记·大学》:“致知在格物,物格而后知至。”,这句话虽讲得十分透彻,但儒家弟子及后人却无法释义,留下了千古遗憾,以致于对“德”与“道”彻悟也停滞在春秋战国时期。

(3)道家认为,天地万物之自然为“道”,而各种事物所得之自然为“德”。相对人而言,即为品德。

道家认为,凡合乎“道”的法则规律的一切运动皆可称为“德”。也可以说是道的法则及合乎于道的运动规律的一切体现,合道者即为“德”。道是无所不在的,万物皆有道性。

《庄子·知北游》:东郭子问于庄子曰:“所谓道,恶乎在?”庄子曰:“无所不在。”东郭子曰:“期而后可。”庄子曰:“在蝼蚁。”曰:“何其下邪?”曰:“在稊稗。”曰:“何其愈下邪?”曰:“在瓦甓。”曰:“何其愈甚邪?”曰:“在屎溺。”东郭子不应。本意即:“道”无所不在,它可以在蝼蚁中,在稗草中,在瓦砾中,也可以在屎溺中。也就是说,不管是万物中最灵的人,还是最卑微的东西,无一例外都有道的存在。《西升经》说:“道非独在我,万物皆有之。”这种万物皆有的道性,也就是德。

简而言之,德是道的体现,道是德的根本。从这个意义上说,道对每一具体事物的养育、规范等作用都必然通过“德”来发挥。从根本上说,德与道是统一的,是同一范畴的两重含义。所以,《道教义枢》卷一引玄靖的话说:“道德一体而二义。一而不一,二而不二。”从二者的功能、作用范围而言,有所区别,所以是二,但它们只是同一个本体的不同表现,所以又是不二。同样,两者虽为一,作用又有区别,所以是一又非唯一。

由此可知,道家之“德”包括了天德、地德和人德,包涵了一切事物之德,是广义的。道家之“德”正是体现了甲骨文“德”的本义。

甲骨文(上图)德=行(行走,运动、也表示四面八方)+直(一根直木一个眼睛表示正直,榜样,也表示表示参照物,在“直”的字形中,直木是在眼睛之上,故也有看不见或无形的寓意),字形表示正大光明的运行法则是一切事物共同遵循的标准,作名词,造字本义:万事万物共同遵循的合于道的运动法则。

作动词,引申指看清方向,大道直行。德,指内心的情感或者信念,用于人伦,则指人的本性、品德。作名词,引申指有道德的贤明之士。“德”是美好的,故又作动词,引申有恩惠、善行、感恩。作名词,又引申为心意、志向、道德,品 行;特指正直的品行、好的品行、高尚的精神、乐于奉献的精神、为人民服务的精神。另外,也引申指合乎天道的思想和方法客观规律等义。《正韵》:凡言德者,善美,正大,光明,纯懿之称也。

“德”是空间和时间之德,是相对于“道”的“德”。

这一句最直接的表达是:

生下它养大它:产生而不占有,养育而不居功自傲,尊长而不主宰。这就是辩证之大德。

具体的表达为:

产生万物并无私供养万物成长:产生而不占有,养育而不居功自傲,尊长而不主宰一切、让其自我发展、自我壮大。这就是对立统一的大德。

同样的,养生也应该效法这种对立统一的德行。

唯物辩证法的表达即:

事物由产生到发展壮大的运动,遵循共同的运动规律和自然法则。这种规律和法则是一种客观实在,不以个人的主观意志的变化而变化。这种客观实在体现为对立统一的辩证法,而对立统一的运动规律就是符合于道的普遍的自然法则。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com