因为一本书而流离失所的名人故事(荐书优雅的离去)

推荐阅读

▼

死亡,只是前往下一次投胎的出口

任何活着的生命都永不会死,只会改变型态

今日配乐:I Dug Up A Diamond

全文字数:2012字

阅读时间:7分钟

般若佛堂发布

优雅的离去

人一生一世,谁能逃得过死亡?

似乎“死亡”这个话题,是绝大多数中国人不愿谈论乃至禁忌的话题。

平时在躲不掉,绕不开的时候,也要把类似的话说成“离开”,或者说成是“走了”。一句“一路走好”成了对逝者最美好的祝愿。

“生命里所出现的事情中,哪件最让您感到惊奇?”

古今贤哲回答:“这件事就是,人虽看到身边的人一个个去世,却从没想到自己也会死去。”

因罹癌而躺着的铃木俊隆禅师在临死之际,召集了学生,对他们说:当我要死时,在我要死的时刻,如果会痛苦,没有关系,那就像是佛陀在受苦。

不要搞错了。每个人都有可能会因为肉体上的疼痛或性灵上的苦恼而有所挣扎。但那没什么,并不是问题。

有这样局限的肉体是值得感恩的……如我的,如你们的。若是你拥有无限的生命,那才真会带给你问题。

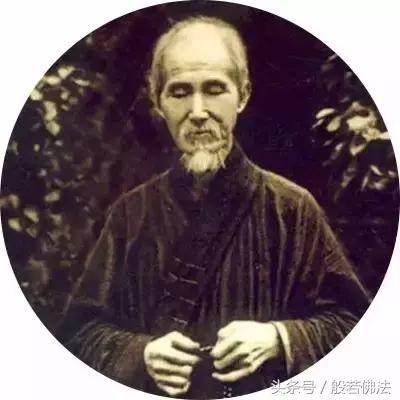

绿皮 虚云老和尚——水月光中又一场

到农历九月十二日,虚云和尚感到自己世缘已尽,便要侍者把原供在茅蓬中的佛龛搬出。侍者见状,恐怕虚云和尚情况突变,急忙去向方丈和尚及诸职事报告。当天夜,方丈性福率众职事来到茅蓬,顶礼之后再次祈请虚云和尚为法长住。虚云和尚强作精神告诫大家不要再作俗态,既然世缘已尽,那就随缘。

众人再次请虚云和尚做最后开示并留遗嘱,虚云和尚告之大家:“有关的事已在前几天交代了,今天就不再赘言。

至于说到问最后的话语,只有勤修戒定慧,息灭贪嗔痴。”停了一下,虚云和尚又对大家说:“正念正心,养出大无畏精神,度人度世。大家辛苦了,宜早休息。”众人告退,已是半夜时分了。

农历九月十三日早晨,侍者进入虚云和尚所住茅蓬,看到他正趺坐如常日,只是两颊比往日微红,也就不敢惊动而退出室外静候。到了中午,侍者从窗户上看到虚云和尚竞自己起了床,先取水饮,后又作礼佛状,便连忙进去,以防其跌倒。虚云和尚在侍者的扶持下,仍旧趺坐,并告诉侍者:“我刚才在睡梦中看到一头牛踏断了佛印桥石,又看到碧溪水断流”,而后闭目不语。

过了几十分钟,虚云和尚招呼侍者全都进来,仔细端详了大家一遍,停了一会,又细语轻声地对大家说:“你们侍服我多年,辛苦可感。

从前的事不必说了,我近十年来含辛茹苦,日日在危疑震撼之中,受谤受屈,我都甘心,只想为国内保存佛祖道场,为寺院祖德清规,为一般出家人保存此一领大衣。即此一领大衣,我是拼命争回的。

你们各人今日皆为我入室弟子,是知道经过的。你们此后如有把茅盖头,或应住四方,须坚持保守此一领大衣。但如何能够永久保守呢,只有一个字曰‘戒’”。

说完之后,虚云和尚即合掌不语,众人退出。到一时四十分钟,二个侍者进去一看,虚云和尚右肋侧作吉祥卧,已经圆寂,连忙报告方丈和大众师傅,大家急忙到大殿,为虚云和尚诵经送往生。

次日,侍者在清理虚云和尚的书桌时,发现镇纸下面压着一张纸条,上有虚云和尚所书《辞世诗》一首,云:

少小离尘别故乡,天涯云水路茫茫。

百年岁月垂垂老,几度沧桑得得忘。

但教群迷登觉岸,敢辞微命入垆汤。

众生无尽愿无尽,水月光中又一场。

绿皮 临济—不得灭却吾正法眼藏

临济常被称为“中国的苏格拉底”。他向师父黄蘗告别后,便出行游方去了。直到公元八五零年后,才在一小寺落脚。在那里,他大约进行了十年的教学,然后便退休。

到了公元八六六年将死之时,他坐好后并说:“吾灭后,不得灭却吾正法眼藏。”

某僧靠近些回答:“怎敢灭却和尚正法眼藏?”

临济问:“以后有人问你,向他道什么?”僧便大声喝叫。

临济说:“谁知吾正法眼藏向这瞎驴边灭却。”说完,师父虽无病,理理袍衣,端坐而逝。

绿皮 慧能大师——自见本心 自成佛道

公元712年7月,六祖惠能大师集徒众,预知他们:自己将于8月离世。徒众听罢,多皆痛哭。唯有一人,神情不动。此人,便是神会上人。对痛哭者,六祖斥之:数年山中修道,修得什么?你等悲泣,为谁悲忧?难道,是悲伤我不知到哪去吗?为此,六祖为徒众说了“真假动静偈”,阐述“一切无有真”,认为“若见于真者,是见尽非真”。同时,说明了动即不动,生即不生,去亦不去,灭亦不灭的道理。六祖与徒众作最后的告别时,说:欲求见佛,但识众生。说:自见本心,自成佛道。说:法身报身与化身,三身本来是一身。认为,邪迷之时,魔在舍,正见之时,佛在堂。六祖的最后遗偈是:兀兀不修善,腾腾不造恶,寂寂断见闻,荡荡无无著。

(节选自《优雅的离去》)

一个越是没有充分活过的人

死亡的焦虑感越强烈

如今有年轻人会有这样一种感觉

觉得活着没有意思

那对于生命的热情与活力

要从哪里获得呢?

回向偈

愿以此功德,庄严佛净土。

上报四重恩,下济三途苦。

若有见闻者,悉发菩提心。

尽此一报身,同生极乐国。

感谢您的分享和转载,

因为您的爱心点亮了更多人的希望!

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com