努力了那么久真的很遗憾(努力了那么久还是没长进)

圈妈导读:

这不仅是一篇关于复盘的文章,还是我对同样主题和内容经过复盘和调整后的第二份成果。如果你想看到一篇文章,以对比复盘效果,可以点击文末的链接,即可查看。送上此文,祝福你付出的每一分努力都能换来更多的收获,这也是我对自己走在成长路上的期待。

L骄傲地在微信上跟我讲,她已经在XXX打卡群坚持80天每天写200字文章了。

我说,你的文章发给我看看?

她发来了一篇自认为最满意的,不好意思地说,文章质量还有待提高,但贵在坚持嘛。

我问,既然你知道这一篇文有待提高,为什么不在写下一篇时提高一点呢?

她有点语塞。

努力的人有很多,进步的人却很少。

其实,我们并不缺乏努力的决心,但缺少让努力更有效的办法。

亨利·米勒说,生活就像2缸引擎,却在产生440马力,随时都有可能出问题。

失败,很正常。

做得不够好,也很正常。

不是说失败乃成功之母嘛?

其实,我们对复盘并不陌生,很多人在日常生活中都在不自觉地进行复盘,比如和朋友聚会后,会忍不住回想是不是自己有什么话说错了、哪个举动不太合适;还比如把工作项目办砸了,被老板批评后闭门反思,这次到底是哪里出了问题;又比如孩子发烧了,会在头脑中迅速回顾前一天的活动,寻找导致发烧的原因,还会对比上一次发烧的症状,判断是否需要去医院。只是可能人们没有把这个过程叫做复盘,也没有意识到自己在复盘而已。

我们看到的书、文章,这些所谓的“干货”,也不过是他人复盘得出的结论。

别看复盘无处不在,你并非真正复盘是什么,以及具体该怎么做。这世上最可怕不是你不知道复盘,而是你一直在做假复盘。

复盘,来自围棋中的一个术语,本意是指在下完一盘棋之后,重新在棋盘上走一遍,看看哪些棋子走得好、哪些棋子走得不好、哪一步可以有不同的走法等等。

我门现在所说的复盘,用处就更多了,指的是在头脑中对过去的事情进行重新审视和分析,从中发现问题、吸取经验、找到根源、总结规律。

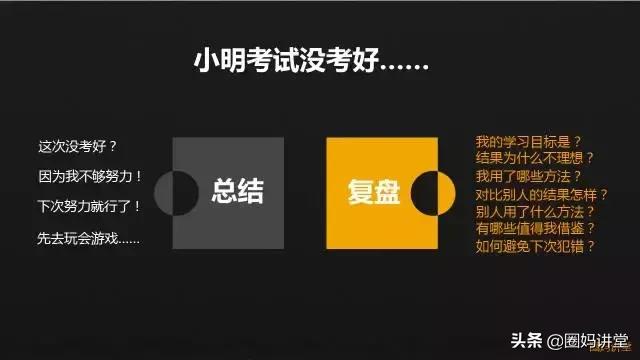

【复盘】这家伙长得像【总结】,但不等于总结。举个栗子——

看到复盘和总结的区别了吗?

总结完,该干嘛还是干嘛。

复盘完,知道下次该怎么做得更好。

从本质上时候,总结是对一个静态事物的归纳,而复盘是动态的探究和推演。

当我们把整个事情以动态变化的形式在头脑中“过一遍”之后,我们就能够审视不同的可能性,设计新的方法。

那,啥时候适合做复盘呢?

联想集团十几年复盘实践的经验是:小事及时复盘,大事阶段性复盘,事后阶段性复盘。可以这么说,任何时间,任何地点,任何事件,只要你认为有必要,都可以进行复盘。

复盘的方法大致分为两种,情境重现法和关键点法。

情境重现法包括对信息场、思维场、情绪场的重现。

信息场,告诉我们这个事件中“有什么”——帮助我们更加客观、全面地看待真实的整个过程;

思维场,告诉我们每个人“是什么”——梳理“我当时是怎么想的”、“别人可能会有哪些判断”,整理所有人在事件中的认知;

情绪场,说明了互动关系背后的“为什么”——让我们对每份情绪的流动有了更好的觉察,情绪是人的行为背后信念、动机的展现,看到了情绪,才能理解每一个行为的发生发展。

关键点法指的是围绕关键的时间节点或者内容节点进行回顾好思考,以弥补和优化。

如果你刚开始复盘,可以先用情境重现法试试,相对比较简单。

明确的流程能够保证复盘有序的进行,尤其是团队复盘,就必须按照一定的步骤开展。

联想的复盘分为四个步骤:回顾目标;评估结果;分析原因;总结规律。

《复盘》书中提出了相对最完善的8个步骤,当然,并不一定非得按照完整的流程来做,根据实际需要灵活运用咯。

严重强调下第8步:整理复盘记录。敲黑板!划重点!

按理说,复盘随时都可以进行,不过是一闪念、一回想的过程。这多简单的事儿啊!但问题就在于,我们经常是得出了一个结论,或者是把事情想通了,心里舒坦了,也就放下去忙别的了。然后,直到下一次遇到类似的事情,犯过的错误还有可能再次重演。所以,光复盘,还不够,得用笔记下来。

按照上述的方法和流程做了复盘,然而我们怎么确保所做的复盘是有效的、到位的呢?

当然,要想验证复盘结论的正确性,最好的办法就是实践了。但是,如果想要在复盘结束的当下判断可靠性,有这样四个问题帮助我们审视:

1、复盘是否落脚在了偶发性的因素?

2、复盘的归因是指向人还是事?

3、复盘结论的得出,是否有过3次以上的why的追问?

4、是否联系、比较过其他事件,进行交叉验证?

如果复盘结论落脚到偶发因素,那你还没找到问题根源。偶然源自必然,不能成为复盘的终结点。比如考试失败,不太可能是仅仅因为那天忘记带笔。

如果复盘结论指向人,可能说明复盘还没真正到位。今天你迟到了,怪公交车司机开车太慢,那么对保证明天的按时到岗毫无帮助,或许可以考虑如何设定闹钟以便更早地到达公交站。只有指向事,复盘出规律的可能性更高。

人的认知是有局限的,连环追问,可以帮助我们探究问题背后的问题,找出答案中的答案。透过现象看本质,是很难的,多问几个Why或者Why not,才有抓住本质的可能性。

交叉验证,实际上对应于复盘8步骤中的第7个步骤,当我们根据回顾分析反思得出了一个规律性结论,不代表结论就一定是合适的,需要看看其他同类案例、同主题事件、同行业现象,验证结论的适用性和一般性。

我在复盘这事儿上是走过弯路的。

在我的家长课里,有一个教学体验活动,曾经连续调换过三次位置。当我刚开始带领这个活动时,我接受到的学员反馈是这个活动太有启发了!圈妈你怎么不早点讲这个知识点呢?临近结课才知道,都没时间多讨论讨论……

我总结了下大家的反馈和建议,确实感觉当下的教学设计不够理想。索性把这项活动改个位置,放到了另一节课中——PS:这叫总结,不叫复盘。

结果,这第二个位置带来的效果是,大家反响有点冷淡,似乎没啥触动。

事后,我仔细琢磨,试着带入到那天的流程中重新“走”了一遍,问了自己这样几个问题:

这一节课的教学目标是什么?

这个小活动的目标又是什么?

整节课的教学结果怎样?

这个小活动的效果怎样/

为什么同样一个活动放在不同的环节中效果相差如此之大?

我所做的呈现在这两种安排中是否有差异?

为什么我会无意间做了不一样的呈现?

为什么我忽略了某个细节?

这个活动涵盖的理论知识点有哪些?

呈现这个活动,要想达到好的效果,需要哪几个关键点?

我之前做到了吗?这次我做到了吗?

最后发现了两个原因:

一是当次课的重点内容实际限制了学习者对这个活动的发散思考,或许位置仍然不合适;

二是该活动的流程一步也不能少——我恰恰无意间省去了某个小细节。这也源于我的理解不够透彻。

我再一次调整了位置,效果明显优化许多。我从中学习到的,也不仅仅是活动顺序的问题,还有对课程设计以及背后的理论有了更“立体”的理解和把握。

你看,同一个课程活动,两次“复盘”,结果大不同。

看到这,你可能会说,这复盘也太复杂了。平时也就是听听微课,参加一些活动而已,有没有简化版复盘的方法?

前些天,治愈马的马老师在IP营里分享了见证式反馈的方法,我认为用在对活动的复盘是同样有效的。我暂且叫做“见证式复盘”吧,包含四个要素:

1. 表达:在刚才的活动中有哪些语言、细节让我产生了深刻印象?

2. 景象:这个活动中的那些语言、细节让我产生了什么景象?

3. 共鸣:我想到了自己过去的什么经历?

4. 改变:看到了这些讨论和分享,我以后会做什么改变?

这个方法不仅能促进复盘者关联对方传递的信息,并产生改变,还有一个神奇之处在于,当旁观者把自己的见证反馈给当事人、分享者时,当事人也会有所收获和改变。

当你听了一场讲座以后,可以用这个方法回顾要点;

某天你看了一本书,可以用这个方法整理心得;

或者你学了一节微课,试试用4问梳理收获;

哪怕你看了一场电影,你也是能用用这个法子的……

即使你啥也没做,只是跟一群人吃了一餐饭,在饭桌上你听到的、看到的、想到的……一切的一切,都可以拿来见证和复盘,只要你愿意。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com