听二战全史故事(互动马拉打望二战纪实影像图典)

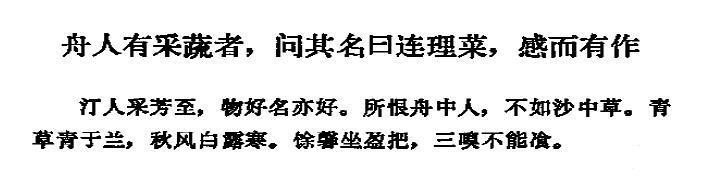

《二战纪实影像图典·美国卷》背后的故事(5)

二战时,美军有一种兵叫摄影兵

马拉

海军陆战队员西奥多·詹姆斯·米勒的“千码凝视”。

最悲催的海岸警卫队摄影兵查尔斯·博塞特。

4年前,2015年12月,隐居重庆南山的民间出版人张海星先生,推出八卷影像巨著《二战纪实影像图典》之首卷《中国卷》(上下),国内从此有了图源正版、纸质精良、影像高清的二战图典。2017年2月随后推出《日本卷》(上下)。近日,八卷系列中最重磅的《美国卷》(上中下)出炉,与正在全国公映的美国二战大片《决战中途岛》彼此呼应。战时岁月中,中美同为世界反法西斯同盟的大国:丛林鏖战、怒海惊涛、碧血长天。我们用六期专栏,从影像史学和影像人类学的角度,打望《二战纪实影像图典·美国卷》及其背后的故事,还有张海星一个人和八卷图典的光荣与梦想,痴心与苦情。

1.摄影兵

《二战纪实影像图典·美国卷》上中下三册735页1086张高清图片,近15斤,相当于一枝因太重而常常被士兵挪用为机枪的美制勃朗宁自动步枪的净重。这些照片都是二战美军摄影兵在各大前线亲手拍摄,按当时也在混前线的著名战地摄影家卡帕的话说:他们拍得最好,因为他们靠得最近。张海星说:“在八卷图典中,前几年已出版的中国卷、日本卷的图片质量,比不上欧美卷,这跟中日的工业、科技水平不如欧美有关。中国当时连相机都是稀缺物,何来摄影兵,而欧美军队特别是美军,已有照相连的建制,隶属于通信兵。”

美军照相连摄影兵的英姿,最早出现在中国卷第303页上,是美军通信兵第164照相连阿科曼中士的一张工作照:在滇缅公路上,阿科曼把重机枪一样的摄影机脚架,架在一辆保险杠喷涂有“SOS 1040”字样的美式中吉普上,在两个可爱的中国男孩的仰望中,拍摄纪录片。可见从那时开始,美军就在用工业化的影像生产,记录并直播战争了。

在美国卷中,摄影兵把镜头对准战争的同时,也把镜头对准同行,跟机枪手、坦克手、狙击手一样,他们也是被拧在庞大战争机器上的一颗颗螺丝钉。

二战后1947年,与卡帕搭建玛格南图片社的大摄影家布列松,有一个更大的坏毛病:因对自己图片那种“决定性的瞬间”过于自信的傲慢与偏见,不重视图片说明,对全球摄影青年贻害不浅。但美军摄影兵的图片说明之详细,足以让布列松脸红,况且跟老布头没有生命危险的“决定性瞬间”相比,他们拍的每一张照片,都是用命换来的。

张海星说:“我随便翻到中卷194页的一则图片说明,就可以作为美军摄影兵图片说明的一个样本:‘1943年8月22日,在所罗门群岛某海岛之南,海军陆战队二等兵阿尔伯特·史密斯(住新泽西州东奥兰治市劳伦斯大街31号),和一等兵戴尔·伊利格(住俄勒冈州波特兰市东北霍尔曼大街B45-1号),利用空余时间玩枪击游鱼的运动。这二人是海军陆战队7人组中的成员,他们的任务是守卫这个小岛,而这个海岛基地位于美军主要补给线的边缘’。”

对时间地点、姓名军种、军衔军务、此刻情景的说明或描述,都很详细、专业,战后凭这一条条图片说明,足以复盘一部鲜活而靠谱的战史;还有,士兵的家庭住址之规范,足以准确投递阵亡通知书、情书、账单或圣诞卡。从图片说明这个细节看,这都是一支有文化的可怕的军队。

摄影兵里还包括美联社、《生活》周刊派出的战地记者罗森·塔尔、尤金·斯密斯,在前线拍出了一生最著名的照片。更多那些虽然没他们著名,但也非常活跃的摄影兵,和他们一起,记录了无数至今依然震撼人心的生死瞬间。

1945年2月19日,尤金·斯密斯随美军登陆硫磺岛,拍下海军陆战队爆破日军潜伏的382高地的情景:巨大的蘑菇云布满照片后景,好像后来广岛蘑菇云的预演;美军士兵蜷伏在前景炭化而稀疏的灌木丛后面。张海星说:“尤金·斯密斯给照片添加的说明,令人毛骨悚然:‘碎裂的木片、小石子和人的骨头,飞散在硫磺岛上。’这是硫磺岛第一爆,8天后,海军陆战队才扫清了高地周边的无数工事;26天后,才爆完岛上潜藏日军的洞穴。”

尤金·斯密斯的镜头既指海天全景,也记录士兵身上的泥浆细节。1945年6月8号,在冲绳岛南部与那原町,满头卷发的美军第7师步枪手特里·穆尔,叼着烟卷,弯腰低头弓腿,军人身份牌晃荡胸前,操着一把军用匕首对付自己。“尤金·斯密斯的图片说明写得很有趣:‘在这个岛上日军并不是唯一需要对付的敌人,在夜间的激烈战斗中他浑身上下都被粘稠的泥浆所包裹,而现在干后又结成了坚硬的泥块,他不得不花时间把它们仔细刮掉’。”

1944年就前往太平洋战场的尤金·斯密斯,后来在冲绳岛被弹片炸伤,只好停止工作两年,留下一张戴着钢盔和墨镜的工作照:穿着左上衣袋口印有USMC(美国海军陆战队)字样的军装,拿着一个大口径的广角镜头,身后放着一个装胶片的大铁箱。

摄影兵是真正的军人,只不过他们的制式武器是手中的照相或摄影机而已,快门瞬间,生死瞬间。张海星说:“有一张照片标注‘此照摄于离前线50码的一处散兵坑’。拍的是1945年3月3日,一个美军陆战队士兵,双手端枪,猫腰前进,跨过地上刚被击毙的日军尸体,日军机枪子弹从他头顶上方穿过;另一张更近,1945年4月6号,在冲绳岛外海,一架日本神风突击队的自杀飞机,冲向美国密苏里号战列舰,翅膀都快擦着甲板了,超低空贴着船舷往上飞。摄影兵抓拍,隔得太近,非常危险。”

最悲催的,莫过于海岸警卫队战地摄影师查尔斯·博塞特,摄影兵同行还专门为他拍了一张战地工作照以示安慰。“1945年3月26日,他随军参加了硫磺岛红滩激战,毫发未损,但他带的三个摄影设备,却倒了大霉:日军炮击,他的两个相机炸飞,他连忙操起剩下的电影摄影机,钻进身边一个坑道掩体,但一块弹片飞来,把摄影机穿了个洞,他只好抱着机器遗骸,留下一张无奈而略带幽默的战地肖像。但前线的体验太珍贵了,没得相机,他就从摄影转向文字报道,写了几篇血战硫磺岛滩头的通讯。”

2.摆拍

二战美军摄影兵留下的《麦克阿瑟莱特湾涉水登陆》和《星条旗插上硫磺岛》,早已成为美国国家影像的重要遗产和世界战争史的著名图像;在摆拍和涉嫌摆拍的摄影伦理争议中,这两幅名作所激起的口水,比菲律宾莱特湾的海潮还响。

张海星说:“1944年10月20日,美军西南太平洋战区总司令麦克阿瑟,身着扎腰军装,带着一溜高级军官和菲律宾流亡总统塞尔吉奥.奥斯米,从登陆艇下来,趟着莱特湾浅滩的海水和浪花,身体微微前倾,海水打湿裤腿,两次走向前面的莱特岛,还有前面几步远的摄影兵。”

为什么是两次呢?因为麦帅怕第一次走得不帅,对不起二战和美国,所以回头又走了一次,确保摄影兵拍到这张可以又名《我回来了》的传世之作。这里面有一个比莱特湾浅滩更深的梗:两年半前,1942年2月22日,驻菲美军总司令麦克阿瑟,碰到日军顽强抵抗,兵败菲律宾,他已作好自杀的准备,但罗斯福总统命他撤离。麦帅老是叼着他们小地方阿肯色并不冒烟的玉米芯烟斗,一向画风华丽,在堪称仓皇逃离之时,还不忘对新闻界撂下一句狠话“我还会回来的!(I shall return)”

美军战时新闻局马上抓住这句超级文案,印成传单在菲战区广为空投,成为美军珍珠港之后又一至暗时刻的最好文宣。“麦帅一直熬到这天,史上规模最大的莱特湾海战开打,才重返菲战区。莱特湾一役,美军大胜,麦克阿瑟晋升为陆军五星上将,以莱特岛为基地,三个月后,1945年2月5日,麦克阿瑟光复马尼拉,应了当初‘我还会回来的’狠话。现在,菲律宾已把这张照片的人物,铸成铜雕,永立在莱特湾海滩上。”

《星条旗插上硫磺岛》,则诞生于战事空前激烈的硫磺岛上。图典有一张硫磺岛一个美军机枪阵地的照片,可见战事酷烈:三人一组的M1917式勃朗宁重机枪班:正在打折钵山攻坚战。机枪手趴着,装填手坐着,班长兼瞭望手猫着腰。图片说明有一句感叹:“海军陆战队新兵营的士兵们一辈子没见过这么多铜”。这种有效射程1千米以上的机枪退出的弹壳,像亮晶晶的地毯堆在枪边,铺满身后,非常华丽。

张海星说:“在战列舰火炮的掩护下,美国海军陆战队1945年2月19日开始登岛进攻, 3天以后,2月23日,拿下全岛。标志是摄影兵路易斯·洛维利拍到陆战队第5师第28团冲上硫磺岛制高点折钵山顶,插上了一面美国国旗。这时,著名摄影师罗森塔尔正在爬向山顶的路上,错过了这一历史时刻。”

但这张照片上的插旗动作不帅,有一个军官嫌国旗太小,从山下看不显眼,要求士兵们换一面大旗再插一遍。“这时,罗森塔尔才刚刚赶到,来得早,不如来得巧,轻摁快门,拍下了这张著名照片,获得1946年普利策奖。当时,他还给这张插旗照拍了一张姊妹照:全部登顶的士兵簇拥大旗,举枪欢呼。”

在一张战地工作照上,罗森塔尔戴着船形帽,拿着他的双镜头相机和一个点着烟卷的小烟嘴,戴着透明框眼镜,面带微笑。战后,巨大的荣誉和涉嫌“摆拍”的争议,如相机快门声一样伴随他终生。“但他说:‘我看见他们在竖起国旗,就下意识地按下快门。拍得很简单,当时哪个晓得这是一次伟大的拍摄?!’他还有一句名言:哪个拍了这张照片不是关键,我只是拿下一张照片,海军陆战队则拿下了硫磺岛。”

3.“千码凝视”

关于二战军人被战争改变或毁掉了的表情和眼神,美军摄影兵拍回了后来被影像人类学称为“千码凝视”的样本。张海星说:“1944年,美军进入马绍尔群岛第一站恩格比岛时,连续打了两天,海军陆战队员西奥多·詹姆斯·米勒被战友扶下来,但他的眼神变了,进入了一种‘千码凝视’状态。他回到军舰上,一个月后阵亡。米勒死后,这张照片广为流传,在史上第一次从影像人类学的角度,展示了战时士兵的精神状态。”

“千码凝视”(The thousand yardstare)直译即“看往1000码以外的眼神”,即战后幸存士兵那种眼神空洞、心神不宁的心理视觉综合症:视线聚焦于千米之外,心理拒人于千里之外,已成美军军中俚语。美国大导演库布里克1987年推出的越战片《全金属外壳》中,几位战地记者在前线驻地,嘲笑谁没去过前线,就说他没有那种眼神,“在前线呆久的海军陆战队员,都会有那种眼神,就像可以穿透的眼神”,由于“thousand”有“一千”和“成千上万”的意思,我看的那个字幕组版本,翻译的是“万码眼神”,比二战又长了10倍。

虽然如此,在血火前线,摄影兵们有时还是把镜头对准了非常难得的温馨情景:比如一个日本战俘,还被允许带着他的宠物狗——一只猎狐犬;一位美国大兵的宠物,则是一只虎皮鹦鹉;中途岛上,战火方歇,风烟俱净。一位美国海军下士,让一只白玄鸥幼鸟,停在他可能还未完全冷却的转轮冲锋枪管上;冲绳岛上,几位美军打开牛奶罐头,喂他们的军中吉祥物——一头日本岛民所养被炮火惊散的小羊羔。

张海星说:“摄影兵手里的相机摆弄得溜溜转,但碰到一双筷子,就不行了。1944年5月6日,上等兵摄影师亚瑟·海吉来自北达科他州,在中缅印(CBI)战区拍战地记录片,途中休息时,摄影兵战友,拍了他一张生活照:脖子上挂着相机,步枪和电影摄影机堆在脚边。他紧巴巴地捉着一双中国筷子,从一个罐头挑食;旁边坐着一个中国小男孩,名叫李天佑,穿着一身皱巴巴但又很庄重的中山装,表情淡定,在教他用筷子。”

在战争摧毁人和物的同时,小动物和小孩最能唤起军人的温情。也许正是这种温情,可以让他们熬到战后。

文/重庆晨报记者 马拉 图/张海星

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com