宋朝内官一览表(包龙图究竟是什么官)

包拯在嘉佑元年,曾任“右司郎中、龙图阁直学士、权知开封府”,这些职衔看起来有些复杂,但每一个都是宋朝职官制度下,不可或缺的部分。右司郎中是本官,用来定品级;龙图阁直学士是贴职,彰显清要地位;权知开封府才是包拯的具体职务,称之为差遣。

北宋开封

除此之外,还有寄禄官和文武散官等,寄禄官决定官员的待遇,文武散官则用以区分官员的服色。如此种种,宋代官制的复杂程度,堪称空前绝后。

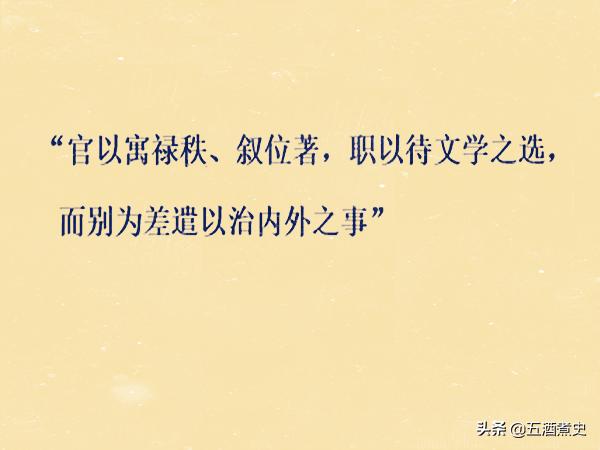

什么是官、职、差遣北宋的职官制度比较独特,也比较复杂。三省六部制度下的官职名称,如我们比较熟悉的尚书、侍郎、郎中等,都作为北宋职官制度中的“官”。

“官”通常只用来评定品阶和待遇,是官员真正的品级,并不具备具体职能。皇帝会根据实际情况授予官员实际职务,一般多带有“判、权、知、直、监、提举、提点”等字样。

官、职、差遣的作用

如包拯曾权知开封府,这就是它的实际职务,也就是差遣。通常情况下,差遣都是临时职务,所以才会用“权、知”等前缀加以解释。而包拯其人的本官则仅仅为正六品的右司郎中。

与“官”和“差遣”比较,似乎只有贴职没有明文规定的作用。但他在北宋的职官制度中,地位也同样重要。

贴职的来源大概有三种,即殿、阁以及三馆秘阁。一些不成文的,约定俗成的规矩,为其提供了显赫的地位。

官吏若想成为宰执大臣,就必须带观文、资政、端明等殿学士贴职。换言之,只有加封诸殿学士,才具备成为宰相和执政的基本资格。所以,北宋文官无不以任诸殿学士为荣耀。

那么问题就产生了,“官、职、差遣”这三个体系是如何产生的呢?明明三省六部制更加简单明了,可为什么还要演化出这样一套复杂繁冗的职官制度?

这就不得不从唐朝的“墨敕斜封”以及“安史之乱说起”。

这种制度的背景由来官、职分离,是北宋职官制度的典型特征,在今天看来似乎有点多此一举,但于当时而言,则是特殊历史条件下产生的特殊制度。

唐朝在李隆基执政时期,三省六部制实际上就已经形同虚设,负责实际政务的官员大都身兼皇帝授予的使职,只有这些使职才是他们权力的根本来源。

但是,按照唐朝的制度,天子诏书须出自中书门下,才具备法律效力。如果没有走这一道程序,皇帝的诏书也只能被称为“中旨”,意思即为“中使”由宫廷内直接所传达之旨意。一般而言,“中使”又多为宦官,为时人所鄙,所以这些不走正规程序发布的诏书以及任命的职官,也被人非议,统统称为“墨敕斜封”。

这些墨敕斜封,就是北宋职官制度中“差遣”的前身。

当安史之乱爆发以后,唐朝陷入了藩镇割据的泥潭,本就混乱的官制则更加混乱。朝廷为了笼络嚣张跋扈的藩镇节度使,就开始破罐子破摔,彻底放飞自我,为这些拥兵自重的武人们加封侍中、中书令、同平章事这种宰相官职以为荣宠。

唐朝官吏出行

久而久之,但凡节度使,不论大小,加宰相衔就成了惯例,宰相也开始烂大街。因此,时人又据此尊称节度使们为“使相”

及至唐朝灭亡,五代各朝轮替,大都使用这套于混乱中渐趋完备的职官制度。直到北宋建立以后,在“官”、“职”分离,削弱朝廷各级官署机构的基础上,又加以“贴职”来区分文武,用以彰显文官的地位。

历经一百余年,这套在三省六部制崩坏的基础之上,日渐完备的制度,反而成了宋朝皇帝抓紧皇权的一种手段。

不过,凡事有一利就必然有一弊。这套看起来复杂而又很完备的制度虽然为皇帝看紧了权力,但也由此衍生出纠缠北宋一生的“冗官”问题。

“冗官”作为三冗之首,从此就像牛皮癣一样,惹得北宋朝廷苦不堪言。

北宋职官制度衍生出的冗官问题按照三省六部制的框架,官职属于一个萝卜一个坑。而建立在官、职分离基础之上的北宋职官制度则大为不同,可以一官多职。官职有定数,使职差遣则没有定数,完全可以因事而设,所以在差遣上就可以命名为“判某某事”、“提点某地某事”等。

包拯画像

如“知县”这个差遣,就是某一县的临时长官。这里还拿包拯举例,他在仁宗天圣五年,被授予大理寺评事,并出知建昌县。严格来说,知县是包拯的临时职务,而正九品的大理寺评事才是他的本官。

这种制度下,朝廷可以绕开三省六部原有的制度,任意设立差遣,有时甚至还会因人设职,久而久之就会导致严重的冗官问题。

早在北宋开宝年间,宋太祖就不止一次的下诏,裁汰冗员,要求地方“以户口为率,差减其员”。但这只在一段时间内遏制了冗官的发展,直至太宗、真宗朝,冗官问题再度复萌。

宋太祖年间,朝廷官员不过三五千人,仅仅到了太宗朝,官员就已经激增至八九千人,而仁宗朝,数目更是翻倍,达到了一万七千三百余人。

宋仁宗时期,以“冗官”为代表的三冗问题就此集中爆发,仁宗用范仲淹主持“庆历新政”,目的就是试图解决这些问题,但难度远远超乎想象,庞大的官吏集团就连皇帝也不可以随意下刀裁汰。

范仲淹像

官吏集团作为既得利益者,对待任何触及职官制度的改革,都本能的选择反对和排斥,这也直接导致了庆历新政以高调姿态登场,却最终狼狈的草草收尾。

直到神宗时期,冗官问题还是得不到根本意义上的解决,王安石又试图以“熙宁变法”来开源节流,间接解决冗官带来的财政问题,但也因为种种复杂的原因不了了之,甚至还开启了困扰宋末数十年的“党争”大魔咒。

直至徽宗朝,不过短短几十年,冗官几乎再度翻倍,达到了空前的两万八千余人。当此之时,国库收入已经难以支付冗官的俸禄之用。

实际上,困扰北宋的冗官问题,不仅仅来源于一官多职的职官制度,还有入仕的途径,如奏荫、流外、贡举等,尤其奏荫和贡举,为产生冗官的主要源头。

关于这些途径,本文不做深入讨论,而导致大量冗官产生的根本原因,还是在于制度建设出了问题。如果不从根本着手,所有改革都只能是隔靴搔痒。

元丰改制,画虎不成宋神宗有鉴于王安石改革变法的寸步难行,终于下定决心,从制度入手,彻底解决职官制度的弊端。从元丰元年开始,这场制度改革拉开序幕,史称“元丰改制”。

王安石像

元丰改制的核心内容就是恢复唐朝的“三省制”。

北宋在“元丰改制”以前,中枢体制大致上是中书门下、枢密院以及三司分别掌握行政、军事,财政三大权力的格局。

改制的理想状态是将这三个权力机构的职能分归三省六部,尤其诏书的出令机制,全部按照唐制,由三省分工合作。

但是,宋神宗的改革并不彻底,三省虽然分置,可尚书左仆射兼任门下侍郎,用来行使侍中职权;尚书右仆射兼任门下侍郎,以行中书令之职。

尚书省的长官分别掌握门下省与中书省的职权,实质上还是此前中书门下那一套运转方式。改制的作用只是在运转过程中增添了某些环节,这些新旧机制交叠在一起,反而在某种程度上降低了执政效率。

改制也并非毫无作用,财权和官员任免权力,就大部分回归六部,负责财权的三司拆解组合为全新的户部;掌管官员升迁的审官院、三班院、流内铨则合为吏部,分置四司。

其中最积极的一点,就是定员编制,简化官员品级,九品正从十八阶的制度从此以后一直延续到清王朝灭亡。

可惜的是,“元丰改制”并没有从根本上解决解决“一官多职”的问题,只是似像非像的照抄了唐朝三省制,对中枢的运转机制做了一些增添和删改。虽然改进了一些问题,节省了部分开支,可也出现了新问题,导致某些施政环节效率更加低下。

所以,宋神宗改革官制,只是改了唐朝三省制的形,并没有触及宋朝职官制度的内核。大量的差遣仍旧充斥各路诸县,冗官问题的源头也还是没有堵住,众多入仕途径一如从前般滥与多,大量的官吏依旧蜂拥进入朝堂,成为寄生于朝廷躯体之上的冗官。

北宋的改革似乎总是虎头蛇尾,初衷虽然不错,但结果总是得非所愿。无论庆历新政、熙宁变法抑或元丰改制,它们都有一个共同点,那就是没有或者不敢触及职官制度的核心,只在外围修修补补。不解决官、职分离与一官多职的问题,困扰北宋的冗官就永远得不到解决。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com