读了这篇文章你对京剧有哪些了解(话说世界系列朝花夕拾)

本文已经获得话说世界公号授权发布

本内容由人民出版社出版《话说世界》20卷丛书

帝王将相、才子佳人,成了乱世中人追忆昔日辉煌的心灵慰藉,国难频仍中的京剧艺人,是否也在心中演绎着他们梦中的太平盛世?

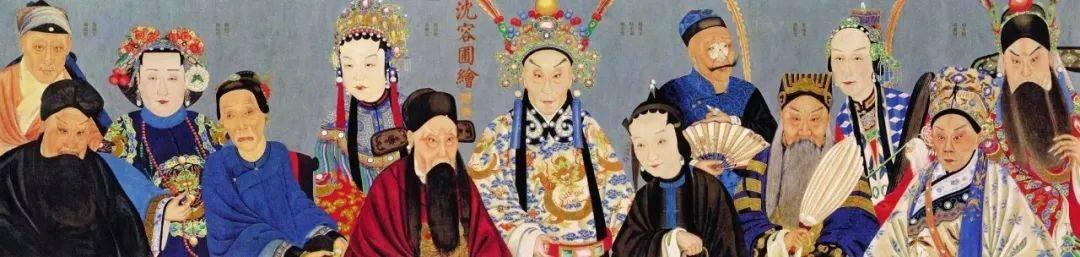

中国清代同治、光绪年间十三位昆曲、京剧演员合称为“同光十三绝”。以画师沈容圃绘制彩色剧装写真画得名。计有:程长庚、卢胜奎、张胜奎、杨月楼、谭鑫培、徐小香、梅巧玲、时小福、与、余紫云、朱连芬、郝兰田、杨鸣玉、刘赶三。全画长达近8米,13位演员面目须眉,各具神态,色泽妍雅,栩栩如生,为研究京剧史的珍贵史料。

1898年9月18日这一天,北京西北郊颐和园里戏台上锣鼓喧天,慈禧太后正在戏楼欣赏著名的京剧班子“义顺和班”演出的六出京戏。虽然此时的慈禧太后心中可能已经决定要发动戊戌政变,但是从皇太后兴致勃勃的脸上,人们看不出任何端倪。在戊戌政变结束后,慈禧太后也不忘放松一下心情,或者可以说是庆祝,在9月28日也就是戊戌六君子就义的这一天开始,在紫禁城西苑连续看了4天京剧。

柴桑口,又名《孔明吊孝》,京剧传统剧目之一。情节述说三国时周瑜被诸葛亮三气而死后,诸葛亮由赵云护卫,前往柴桑口吊孝,感动吴营众将。后周瑜之子周平追杀诸葛亮,被张飞打败,含羞而归。

与此相对照,被软禁的光绪也得到慈禧太后的批准,可以得到京剧的锣鼓等响器,来自我消遣,排遣寂寞。

一场注定要改变中国历史流向的政策,就这样在京胡与锣鼓的喧闹中悄然落幕。京剧在光绪与慈禧这对特殊的母子的恩怨中,浓墨重彩地注上了一笔,从而给这个历史性的悲剧抹上一层戏剧性的油彩。

杨小楼(1898--1938年),名三元,安徽怀宁人。清末民初著名的“武生宗师”,备受慈禧赏识。王凤卿(1883--1956年),字仁斋,又名奉卿,江苏清江人,同时期著名的“汪派”老生。图中左为杨小楼,右为王凤卿,为慈禧表演《莲花湖》。

京剧又称“皮黄”,其正式形成大约在同治皇帝前后(1860年)。此时京剧的各种唱腔板式初步具备,京剧的语言特点已经形成,在角色的行当方面出现了新的变化,拥有了一批具有京剧特点的剧目。京剧的第一代演员也已经出现:老生余三胜、张二奎、程长庚被称为“前三杰”,其他著名人物还有老生演员兼京剧剧作家卢胜奎。程长庚是这个时期的代表人物,他融合汉调、徽调,并吸收昆曲加以改进,对京剧的形成贡献很大。

庚子年(1900年)前后,京剧日趋成熟。第二代接班人,“后三杰”孙菊仙、谭鑫培、汪桂芬风云京城舞台。特别是谭鑫培,更是长久称雄剧坛,有“叫天儿”或“伶界大王”美称。这位杰出的老生演员让那些皇族、大臣为其倾倒,而罔顾国家难。当八国联军兵临城下时,有一句民谣在北京的大街小巷流传着:“国自兴亡谁管得,满城争说叫天儿”。

谭鑫培(1847--1917年)名为金福,湖北江夏(今武汉)人,先工武生,后改老生,艺名小九天,与孙菊仙、汪桂芬并称老生三杰。他所开创的“谭派”,是京剧有史以来传人最多、流传最广、影响最大的老生流派。谭派唱腔唱腔圆润柔美、巧俏多变,富表现力。代表作有《定军山》《奇冤报》《空城计》等。

看京剧在当时十分风行。人们聚集在翠峰庵、肃王府、达王府、言乐会等票房里看戏,皇宫里也经常有京剧演出。如前所言,慈禧与光绪都是狂热的戏迷。慈禧还在颐和园里修建了一座中国最大的戏楼——德和园大戏楼,至今犹存。光绪皇帝打得一手好板鼓,另外也擅长京、昆等多种唱腔。京剧的兴盛,与满清皇族和王公大臣对其的喜爱密切相关。

京剧代表了中国传统戏剧文化从剧本文学中心向以演员为中心的成功转变。近代戏曲的文学性逐渐削弱,在各种地方戏曲里,演员的表演占据了主导地位,京剧的成熟使得这种戏剧文化得到了全面发展。许多名角不仅是舞台上的主角,往往还是剧团老板。他们主导整出戏的创作,为自己和其他要角量身定做,让演员的表演才华发挥得淋漓极致。这样,整个剧团往往成为一个具有统一风格的整体。随着此一个过程的发展,京剧的各种流派也逐渐形成。例如:老生有谭派、余派、马派、杨派;旦角有梅派、程派、荀派、尚派等。每一派特色独具,各领风骚,影响至今。

京剧四大名旦梅兰芳(后中) 尚小云(后左)荀慧生(后右)程砚秋(前)

这种戏剧文化发展成熟以后,许多古老的戏剧都向京剧靠拢,以求得新发展;而一些新兴的地方戏曲,如上海的越剧、沪剧,北方的评剧等更从京剧中吸取养分。

京剧以其独特的魅力征服了大众。光绪、宣统年间,北京的徽班,也就是刚刚成型的京剧接踵来到上海。到了20世纪初,京剧已成为一个全国性的大剧种。北京、上海一南一北两大城市,成了京剧流传的两大中心。到了30年代,京剧传遍了全国。京剧演员的足迹甚至越过了国境:在北面,京剧曾经到过前苏联的境内;东面到过日本;南面到过新加坡、马来西亚。20世纪30、40年代,京剧便有了今日“国剧”的称号

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com