处暑渐退白露来(立秋)

| 立 秋 |

- Beginning of Autumn -

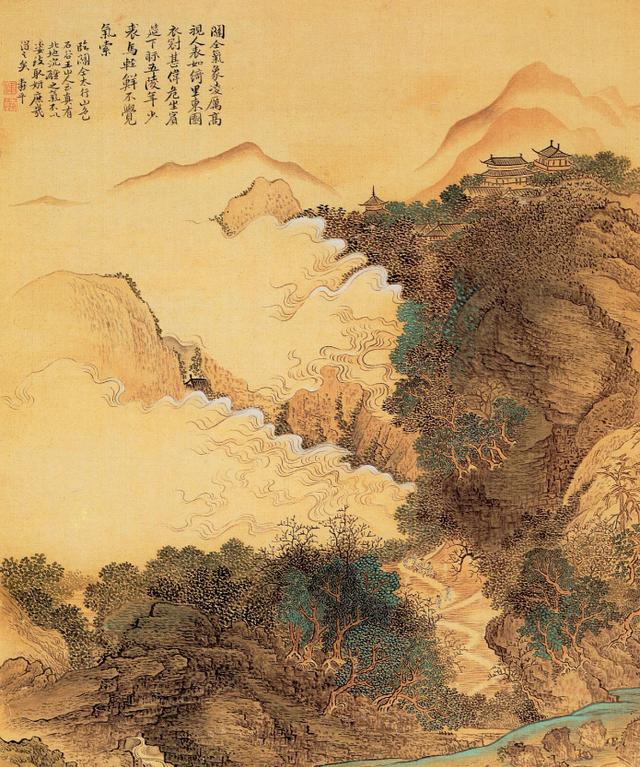

遙夜泛清瑟,西風生翠蘿。

殘螢棲玉露,早雁拂金河。

高樹曉還密,遠山晴更多。

淮南一葉下,自覺洞庭波。

-- 许浑

暑去秋来,一叶知秋,

寒蝉凄切,荷花枯残,

青山点硃,阡陌留香,

万重青山秋生起,一镰勾月入江中。

每年太阳从北回归线向南返回期间到达视黄经135°时为立秋。《月令七十二候集解》:“七月节,立字解见春(立春)。秋,揪也,物于此而揪敛也。”立秋一般预示着炎热的夏天即将过去,秋天即将来临。

立秋,是二十四节气中的第13个节气,更是干支历未月的结束以及申月的起始;时间在农历每年七月初一前后(公曆8月7-9日之间)。到了立秋,梧桐树开始落叶,因此有“落一叶而知秋”的成语。从文字角度来看,“秋”字由禾与火字组成,是禾谷成熟的意思。秋季是天气由热转凉,再由凉转寒的过渡性季节。

立秋三候

|初候,凉风至|

“凉风绕曲房,寒蝉鸣高柳”。凉风是西风肃清之风,肃清是为收敛,秋为“揫”,“揫”就是敛聚。

|二候,白露降|

“露从今夜白,月是故乡明”,清凉风来,露珠晶莹变白,白是秋之标识。但露尚未凝滞,还能在阳光下滚动,非“相思黄叶落,白露点青苔”之露。东汉刘熙的《释名》释露为“虑”,草木感知一年一度将凋零而忧,由此“露红凝艳数千枝”,亦成一种壮美悲怆。

|三候,寒蝉鸣|

“踟蹰亦何留,相思无终极。秋风发微凉,寒蝉鸣我侧。”这是曹植诗。古人硬要分辨寒蝉小而青紫,其实应是蝉们秋凉后发声困难,知生命将尽的变声凄切。碧树未摇落,寒蝉已悲鸣。此时“夜凉枕簟滑,秋燥衣巾轻”了。

《周书·时训》说“立秋之日,凉风至,后五日,白露降,后五日,寒蜩鸣。”寒蜩即寒蝉,今年气温高企,蝉儿还能多叫一段时间;《易通·卦验》说“立秋腐草化为萤。”都市里萤火虫是无缘得见的;《春秋考异邮》说“立秋趣织鸣。”往年蟋蟀如家虫,现如今却也绝缘了。

立在周代是日天子亲率三公六卿诸侯大伕,到西郊迎秋,并举行祭祀少嗥、蓐收的仪式,(见《礼祀·月令》)。汉代仍承此俗。《后汉书·祭祀志》:“立秋之日,迎秋于西郊,祭白帝蓐收,车旂服饰皆白,歌《西皓》、八佾舞《育命》之舞。并有天子入圃射牲,以荐宗庙之礼,名日躯刘。杀兽以祭,表示秋来扬武之意。”到了唐代,每逢立秋日,也祭祀五帝。《新唐书·礼乐志》:“立秋立冬祀五帝于四郊。”

宋代,立秋之日,男女都戴秋叶,以应时序。有以石楠红叶剪刻花瓣簪插鬓边的风俗,也有以秋水吞食小赤豆七粒的风俗(见《临安岁时记》),明承宋俗。清代在立秋节这天,悬秤称人,和立夏日所秤之数相比,以验夏中之肥瘦。民国以来,在广大农村中,在立秋这天的白天或夜晚,有预卜天气凉热之俗。还有以西瓜、四季豆嚐新、奠祖的风俗。又有在立秋前一日,陈冰瓜,蒸茄脯,煎香薷饮等风俗。

有句农谚说:“入伏下雨伏里旱,立秋下雨吃好饭”,立秋时,民间还流行在立秋这天以悬秤称人,将立秋时的体重与立夏时的体重对比。因为人到夏天天气热,本就没有什么胃口,饭食清淡简单,两三个月下来,体重大都要减少一点,这种减轻叫“苦夏”。

瘦了当然需要“补”,秋风一起,胃口大开,这个补的办法就是“贴秋膘”:在立秋这天吃各种各样的肉,炖肉、烤肉、红烧肉等,讲究一点的人家吃白切肉、红焖肉,以及肉馅饺子、炖鸡、炖鸭、红烧鱼等,“以肉贴膘”。

© 版权声明

本文来源月印池文化,版权归原作者所有 ,如有侵权请联系小编告知删除!

❤每天都有超值名家紫砂作品等你围观,请关注zishachina

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com