邕是指南宁哪些地方(南宁和邕宁得名缘由与关系)

南宁夜景

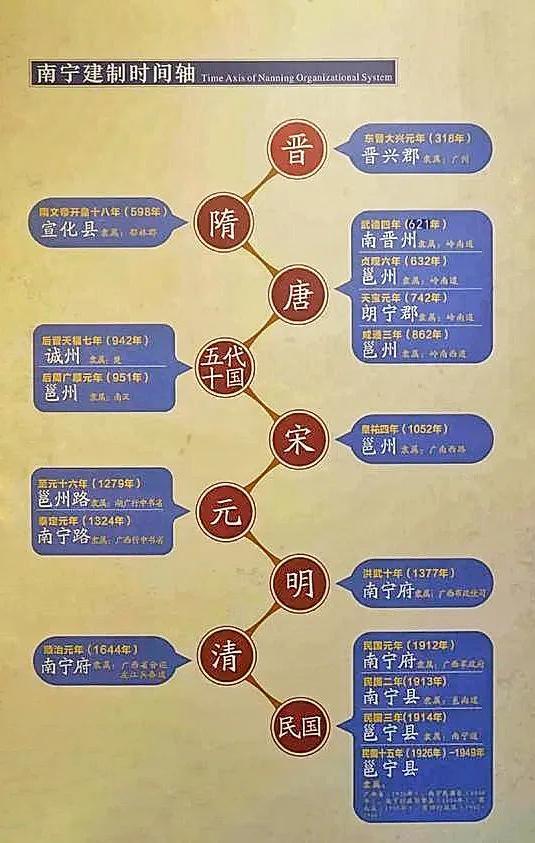

在漫漫的历史长河中,地名的变化亦反映了一个地方的历史演变进程。南宁这个城市地名的变化也是如此,体现了南宁城建历史的演变。南宁自东晋大兴元年(318年)建制后的名称变化繁多,有晋兴郡、邕州、南宁、宣化、邕宁等名称。

南宁建制时间轴

东晋大兴元年(318年),南宁建制伊始,称为晋兴郡晋兴县,一个是郡名一个是县名。南宁的郡名经历了晋兴郡、南晋州、邕州、南宁路、南宁府、南宁市等名称的演变;而南宁的县名则是经历了晋兴县、宣化县、南宁县、邕宁县的变革。众多的名字演变则要从秦朝的郡县制开始说起。

南宁古代的曾用名

西周的分封制导致国家割裂为几百个诸侯国,春秋战国群雄并起,一直纷争不断。秦始皇统一中国后,在全国实行郡县制(即郡、县二级政权的地方行政制度),全国分为三十六郡(后增至46个),其中岭南地区为南海、桂林、象郡三郡。郡县制推广之初,郡一般指较大的区域,县则是指具体的城池。郡治在所管辖的区域中的首县中(亦称为“附郭县”, 指县政府治所与州、府、等上级政府机构治所设置于同一城池内的特殊形态。)。郡县制是秦朝推广的地方行政制度,后历朝代亦依秦制。郡县制有效地加强了中央集权,防止地方割据分裂,维护了国家的统一。

秦朝实行郡县制;汉朝疆域扩大,郡太多,在上面加了一个州,变成了“州、郡、县”三级制,这便是汉十三州;汉亡之后,天下大乱,魏晋南北朝时期的州设的越来越多,甚至跟郡的大小都差不多了。隋朝统一后,便把郡撤了,又形成了“州、县”两级制;不过,州毕竟太多,中央直接管不方便,于是,唐朝建立后,在州上面又加了一个“道”,形成“道、州、县”三级制,这便是唐十五道;唐亡之后,宋朝把道改成了路,又把路划得数量越来越多,每个路随之越来越小;元朝开始在路上面加了一个省(行中书省),沿用至今。而此前的“道、路、州”,都变成了省和县之间的行政单位。

其中隋唐时期“郡”、“州”曾不断变换:隋文帝统一全国以后,废天下郡,全国变成州领县的二级制。隋炀帝时又把州改为相应的郡,变为秦时期的制度。唐朝建立后又改郡为州,唐玄宗又改州为郡,唐肃宗又改郡为州。

东晋地图上的晋兴郡

“永嘉之乱”后西晋灭亡,晋元帝司马睿(司马懿曾孙)率领士族缙绅和庶民百姓“衣冠南渡”,定都建康(今南京)建立东晋政权。为了安排南渡的士族缙绅,振兴晋朝,晋元帝开始大力开发岭南地区,广置郡县。东晋大兴元年(318年),在今南宁这个地方(郁江岸边,进入交趾(今越南)线路水路转为陆路的节点)建立新城,以国号“晋”、年号“大兴”为名,始称为晋兴郡,郡治晋兴县,寓意晋朝兴旺。新建晋兴郡和晋兴县即为东晋政权初定,开疆新辟郡县的结果。突出的区域位置优势和良好的水陆交通条件,加上当时历史背景下的地缘政治冲突,促进了晋兴郡晋兴县的建立。这也是南宁有历史记载的建制伊始,距今已有一千七百多年历史。

南宁城市名称演变图示

隋开皇十八年(598年),将晋兴县改为宣化县,宣化意即“宣扬教化”,这是一种对边疆地区的吉祥怀柔的命名,反应了统治阶级的一种愿望(明代郭子章《郡县释名》 广西卷: 宣化县 “人性轻悍,宣扬敦化,以平其陋也” )。

《旧唐书》记载:唐武德四年(621年),平南梁萧铣政权后,以原宣化县地设南晋州,单领宣化一县,隶属岭南道。

民生广场下的邕字石刻

贞观六年(632年),唐太宗李世民下令全国州城以当地山川为名,南晋州遂改为邕州。《元和郡县志》:“邕州,因州西南邕溪水为名”。这是邕州得名之始,也是南宁简称“邕”的起源。

民生广场下的邕字石刻

“邕”字形象地说明了邕州的地理环境,四面皆为溪水江水环绕。东汉《说文解字》对于“邕”字是这样解释的:“邕,四方有水,自邕(壅)城池者,从川从邑。”就是说,城邑四方有水环绕,壅土为城,谓之邕。《读史方舆纪要》也说:邕州,“四方俱水而中高曰邕,有邕溪水流经其下”。邕字即为溪水环绕城邑。溪水绕城而被称为“邕溪”,而后城邑又因邕溪得名“邕州”。 南宁有溪,溪曰邕溪。邕州因之而来。

南宁古城址和邕溪水示意图

邕溪是源于邕州城(南宁)北面的一条溪流。南宁是一个典型的盆地地形,北面是大明山山脉延伸下来的高峰山脉,邕溪水源出北面高峰岭,经四方岭、天狮岭,在大、小鸡村附近形成沙江河,至茅桥一带与源自老虎岭的支流(旧乌石)合流,到白石咀(今茅桥医院西北面)形成茅桥江,然后一分为三:西段转向西南,经葛麻岭、民族大道从旧南门菜市水口流入邕江(此段早已堵塞填平);中段经埌边融入南湖(当时的南湖是邕溪的一部分,由津头注入邕江);东段于茅桥江与竹排冲合流后从文钱渡(今江滨医院附近)注入邕江(郁江)。

如今的南湖公园过去就是邕溪的一段,由茅桥下来,南下后在津头注入邕江。《旧唐书·地理志》记载:唐景云年间(710年~711年)吕仁被贬官至岭南,于邕州任司马。吕仁听闻民众疾苦,得知邕州旁郁水(邕江)洪涝期倒流进邕溪,使得周边房屋田地被淹,民众苦不堪言。于是吕仁组织当地民众在邕溪上游挖渠分流,把邕溪水导入竹溪(竹排冲);邕溪下游则筑堤防洪,形成围湖。汛期时常泛滥的邕溪变成了长长的一泓碧水,也就是现在的南湖。这也是珠江流域有记载的最早的分洪水利工程。

较之有上千年历史的水利工程南湖,西面的这一段邕溪则容易被人遗忘。西面的邕溪同样由茅桥白石咀分流而下,从葛麻岭下来到广西图书馆再转到民族大道上,沿着广西博物馆、民族广场、广西科技馆、新民立交、南宁二中球场一带,至经文街电信大楼处转至市一医院、外滩新城,流经中山路原南门菜市临胜街处(原中山码头)流人邕江。邕溪西段断流之后,城市建设日新月异,这一段干枯的河道早已被楼房、道路覆盖,曾经的溪流涓涓也能留存在历史的记忆中了。现在上述一些地段仍可以看到地势较低,逢大雨天仍易积水内涝,这些低洼地区都是原来邕溪西段的河道。

正因为有这几段邕溪水环绕形成的台地,古人才看中了这处地形,在溪水中间的台地上建立城池。邕溪水加上郁江(邕江)环绕形成了天然屏障,稍微疏浚就形成了护城河,邕州城池的兴建充分考虑了地形地貌的因素。这就是 “邕州”一名得名的地理和历史原因。直到现在,人们还习惯以“邕”字作为南宁这座城市的简称。“邕”字亦传承了南宁自唐宋以来的历史文化,是这座城市文明之源。透过地理看历史,正是南宁所处的岭南西部的盆地地形。界临交趾(越南)和西南夷(云南和广西西部少数民族地区)的左右江汇合位置,决定了南宁的历史发展和走向。

清代的文人墨客将郁江流经南宁的这一段以南宁旧称“邕州”的邕字为名,命名为邕江,后人逐渐传开来遂以为名。

中国国家博物馆收藏的朗宁郡都督府银铤

《旧唐书》记载:天宝元年(742年)置邕州朗宁郡,下都督府。乾元元年(758年)邕州朗宁郡复为邕州。朗宁郡实际存在16年。中国国家博物馆收藏有一枚刻有“朗宁郡都督府”, 纪年为天宝二年(743年)的银铤,是唐代朗宁郡都督府(邕州)进贡的银铤,也是目前所见唐代最早带有纪年的笏形银铤。亦是南宁过去旧称朗宁郡的有力证据。

南宁

元代至元十三年(1276年),设邕州安抚司,十六年(1279年),改为邕州路总管府、兼左右两江溪峒镇抚。据《元史》记载:元朝时期至元年间,上思州(今广西防城港上思县)黄胜许起兵反元。延祜六年(1319年),右江来安路田州(今田阳县一带)岑世兴也起兵反元。当时的元朝廷虽然多次派出重兵前往镇压绞杀,但是都没有能够取得胜利,而反元势力反而日益壮大。至治三年(1323年)七月,元英宗实在无奈,不得已派出使者来邕州招安,黄胜许、岑世兴表示归顺称臣朝贡。元英宗觉得这是一个值得纪念的重要事件,因此于泰定元年(1324年),特颁令改邕州路总管府兼左右两江溪峒镇抚为南宁路。“南宁”即为“庆贺南疆绥服,寓南疆安宁之意”。这就是南宁得名之始,此后邕州城改名南宁至今。南宁的旧称“邕州”一名存在了六百多年,后世仍以邕州的“邕”字作为南宁这座城市的简称,以铭记南宁曾经的“邕州”之名。

南宁历史上的郡县一级名称演变表

除了南宁城外,历史上也有几个地方曾以“南宁”为名:唐朝时曾在今云南省曲靖市设南宁州(羁縻州),元朝时改为南宁县,建国后改为曲靖市;宋朝时曾在今海南省儋县设南宁军,后裁撤。

唐武德五年(622年),邕州(南宁)辖区范围内最早设立有六县:宣化县(县治今南宁市,同时也是邕州州治) 、晋兴县(县治今南宁市武鸣区双桥镇板苏村村,北宋开宝五年 (972年) 改为乐昌县)、武缘县(县治今南宁市青秀区伶俐镇) 、横山县(县治今南宁市兴宁区五塘镇)、封陵县 (县治今南宁市兴宁区五塘镇七塘张村),如和县(县治今南宁市江南区苏圩镇)。

宋景祐二年(1035年),乐昌县(原晋兴县)、朗宁县、如和县均裁撤,仅保留宣化县、武缘县。武缘县治所由伶俐圩移到原乐昌县县治葛圩苏村(今南宁市武鸣区双桥乡苏宫村板苏屯)。邕州城北面的裁撤县辖区大部分划归武缘县管辖,南面裁撤的县辖区划归宣化县管辖。

武缘县,隋开皇元年(581年)于郁江北岸始置武缘县属缘州,县治是今南宁市青秀区伶俐镇(古称乌朗圩)。(缘州,隋开皇十八年(598年)改简州置,治所在宁浦县 (今广西横县西南七里郁江南岸),大业二年(606年)废。)大业三年(607年)撤武缘县并入岭山郡。唐武德五年(622年)复置武缘县,属邕州。武缘县也成为唐武德五年(622年)邕州(唐初称南晋州,后更名邕州)城区周边最早设立的五个县份之一。明洪武元年(1368年),武缘县治所由葛圩苏村移至城厢镇(今武鸣区)。初隶南宁府,隆庆六年(1572年)隶新宁州(今扶绥县),万历五年(1577年)十月改隶思恩府。 民国元年(1912年)撤思恩府,县人陆荣廷任广西都督,因武缘县处于大明山(大鸣山)下,将武缘县更名为武鸣县,意“以武而鸣于天下”,并升为武鸣府。民国二年(1913年)废府复县,武鸣府又改为武鸣县,属南宁。2015年武鸣撤县设区成为南宁市武鸣区。武缘县(武鸣县)治所三度搬迁,邕宁(宣化)和武鸣(武缘)也成为南宁(邕州)最早建立的县份中仅有的保留至今的县份(后改为城区)。

明代《永乐大典》中的宣化县图

民国初年电报业兴起,但是各地地名重名现象严重,对电报收递造成了极大的困扰。针对这情况,北洋政府内务总长提出县名要规范,并整理了一份《内务部改定各省重复县名及存废理由清单》,要求涉及的县执行更改县名的规定。更名的原则也简单,即:“凡两县同名,存其先置,新名从旧,仍还故称”。也就说,同名的县,那个县起名早,用的久,谁就可以保留,其他的一律改名,但不要新起名,而直接查本地历史上曾经使用过的名字,选一个重新启用。在这个政策下,各重名县也就纷纷改名,从此消除了县级行政区域同名现象,这规则一直影响到今天。

宣化县,邕州(南宁)附郭县,自隋开皇十八年(598年)改晋兴县为宣化县已有上千年历史。因北方已有“宣化”一名(清直隶省宣化府,今河北省张家口市宣化区),民国二年(1913年)宣化县改为南宁县。后又因与云南的南宁县(今云南省曲靖市)同名而于民国三年(1914年)再次更名,取南宁的古称邕州的“邕”字和南宁的“宁”字组成邕宁县。邕宁县县治原在南宁市中心民生路五金大楼处,解放后搬迁至江南亭子旁(今江南万达附近),后又搬迁至蒲庙镇,期间曾短暂搬迁至兴宁区五塘镇。2004年邕宁县撤县设区,成为南宁市的一个城区。

民国时期邕宁省城图

在清康熙、雍正、乾隆三朝,广西各知县要补缺的时候,官场上流传这样一句谚语:“金北流,银宣化,二者皆不得,贵县也不怕!”其中的宣化就是指南宁的附郭县宣化县。当时北流有铜矿产业较为富裕,自然为“金”;而南宁这里则商贸繁荣,地方富庶,县衙官职亦是肥缺。贵县指今贵港。

故宫博物馆内的紫檀木边架漆地嵌象牙广西府州图围屏

故宫博物院陈列有一个特殊的屏风,这就是清代乾隆时期的紫檀木边架漆地嵌象牙广西府州图围屏,其中一屏描述南宁府的内容为:南宁府,唐开五管(即唐代岭南五管经略府),旧为邕州,至泰定(即元朝泰定年间)初改南宁,内制广源(指左右江少数民族聚居区),外控交趾(今越南),万山环峙,积翠参天,亘数百里,势若星拱。宋代名臣崔与之:“邕为五管雄,地控西南域”, 《宋史全文》:“备边之郡九,而邕管为最重”。 南宁古籍记载:“宣化县(即南宁),外控广源,内接溪峒,前樽铜柱,想文渊(马援)昔日雄风,北锁昆仑,见武襄(狄青)当年伟伐,背枕泰青,溪流分派,江水朝宗,商贾辐辏,舳舻相望。南瞻五象,北顾昆仑,西溯合江,东回邕水。其形势,其险阨,今犹昔也。”区位优势造就了南宁的历史,同时造就了今日之南宁。

重建后的南宁城隍庙

南宁(邕州)和邕宁(宣化)的关系,就是古代“郡”与“县”的关系,是秦代秦始皇统一全国之后推广的郡县制下在后代的产物。秦汉时期的郡县到了唐宋时期则为州和县,明清时期则为府和县。过去的南宁城一直是“府治”和“县治”同城。南宁城内既有南宁府府衙、邕宁县(宣化县)县衙,也有府城隍庙和县城隍庙,还有府学和县学(原南宁孔庙旁,今南宁饭店)。

唐代长安城舆图

看过《长安十二时辰》的都知道,在唐朝时,首都为长安城,管理长安城的是京兆府,下辖有长安县和万年县两个县,长安城也是古代少数几个一城两县的城市。以朱雀大街为中轴,分东西两个县,西边长安县,东边万年县,取万年长安之意。广州府下也有番禺县和南海县两县同城。与南宁和邕宁(宣化)关系类似,广西范围内则有桂林府,府治在临桂县;柳州府,府治在马平县。府治所在的县城都是府的附郭县。

南宁旧孔庙

清朝末年兴起了西式学堂教育,这些新办的学堂大多设在一些寺庙、祠堂内。这些学堂后来都成为了南宁市中小学教育的前身。如南宁二中、三中,1906年(光绪三十二年),南宁府中学堂在仓西门码头附近正式成立,这也是南宁最早创办的学堂。民国改名南宁府中学校,学务公所将关帝庙、乌龙寺、乌龙祠(北宋嘉佑年间,邕州太守刘初为感谢乌蟒托梦筑城之功而建的乌龙寺和乌龙祠)及祠后之白夫人祠、至富宫、大叶宫等合并修建为学堂(今民生路邮电局附近)后,1917年搬迁到该处,并更名为广西省立第一中学。1928年迁校至高庙坡(今南宁二中新民路校区)。1953年改名为广西省南宁高级中学。1954年,广西省南宁高级中学划分为南宁市第二中学和南宁市第三中学。南宁二中以留下的六个班学生和20多个教师及图书仪器为基础在原址成立。其他则搬迁至南湖埌边村(今南宁三中青山校区),更名为广西省南宁第三中学。

民国时期的广西省立南宁高级中学

民国7年(1918年),以镇北桥石神庙为校址的邕宁县商业学校改为邕宁县立中学。民国13年(1924年),校长杭维斌将茶亭街的太子庙(祭拜北宋皇祐年间侬智高叛乱杀害的邕州司户参军孔宗旦的庙宇)、崇善寺(明代徐霞客诀别同行友人静闻和尚的地方)合并修葺成县立中学新校舍 。1949年南宁解放,国民中学更名为南宁市立中学。1950年南宁市立中学与南宁师范学院附中合并,正式命名为南宁市第一中学。

民国时期的邕宁县立中学校

南宁二中、三中的前身是最早成立的南宁府中学堂,然后成为广西省南宁高级中学,历史最久,而且两家是由一家分立而来。南宁一中的前身是邕宁县立中学,却因更名早而成为南宁一中。

清至民国时期南宁地图

1911年大清朝封建统治摇摇欲坠,南方各省独立风潮劲吹。9月19日(宣统三年),南宁全城官、兵、商、学各界5000多人在北校场召开大会。由新军邕龙标统黄榜标宣布南宁(包括府属各县)独立。大会宣布《独立大纲》。原左江兵备道纪堪谨、南宁府知府方培凯、宣化县知县杨诚恭到会,交出印信,服从独立。之后10月10日爆发了著名的辛亥革命武昌起义,彻底推翻了清王朝的统治。

南宁府志

除了府、县中学教育和南宁清末发生的事件,南宁市博物馆拓下的碑记如南宁府城隍庙碑(元·张良金 )、南宁府学记(宋·邓 容)、南宁府题名碑(明·方瑜 )、重修城隍庙碑记(清·虞宗岱)、重修县城隍庙碑记(清·柳际清),以及《南宁府志》、《宣化县志》等,这些文物都是南宁和邕宁府县同城的证据。

不管邕州、南宁市也好,宣化县、邕宁县也好,都是过去南宁的曾用名,已经成为南宁历史的一部分。我们只有细致的了解过去的历史,才能更好的传承和发扬。南宁,一颗有着独特魅力的南方明珠,过去和现在是一个辉煌的城市,将来也必将更加辉煌!

南宁三街两巷夜景

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com