(朱安婚后无爱无性)

1936年10月19日凌晨,鲁迅先生在上海溘然长逝。逝世前,他曾对许广平说:“忘了我,管自己的生活。”想必,他也曾想对朱安说些什么,尽管他只把她当成一件母亲送的“礼物”,但她毕竟等了他37年,替他照顾了母亲30年。

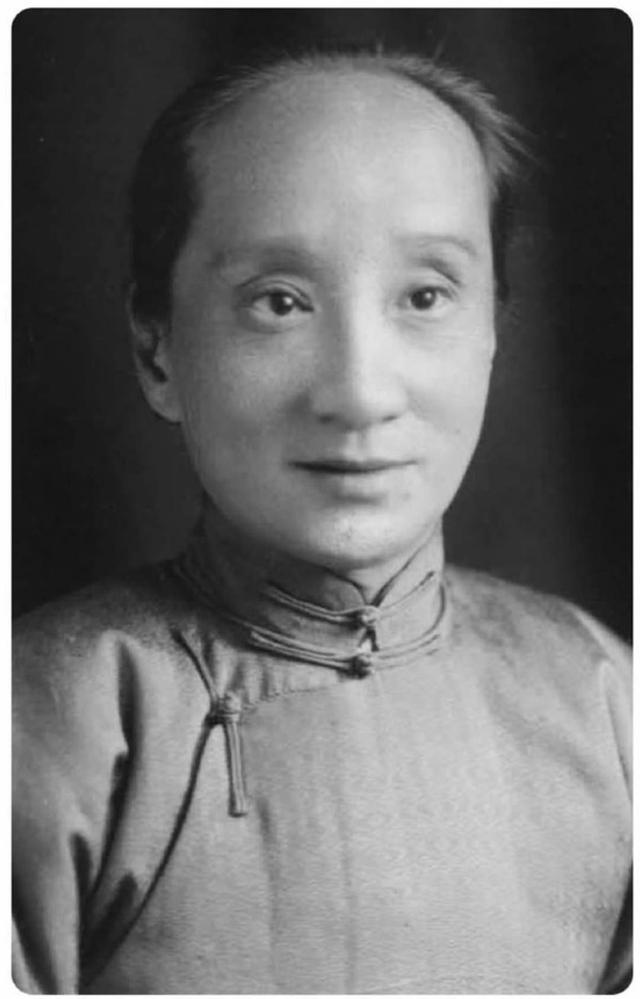

鲁迅先生

只是,朱安本就是一个不识字的小脚女人,30年无爱无性的婚姻、弃妇的悲惨生活更是把她熬成了“祥林嫂”。对于朱安这个名义上的妻子,鲁迅早就无话可说,临终前更是不知该说些什么。

远在两千多里外的朱安,当天就收到了鲁迅去世的噩耗。消息先是由周建人通过电报告知周作人,再由周作人前去告知居住在西三条胡同21号的两个女人——鲁瑞和朱安。鲁瑞年近80,朱安年近60,鲁迅去世的噩耗对她们来说无疑是极为沉痛的打击。

相比之下,朱安的心境或许比鲁瑞还要悲戚:一是因为朱安从22岁等到58岁,等了37年都没等到鲁迅的爱;二是因为鲁瑞还有儿子周作人在身边,而朱安这个被时代抛弃的女人再也没有人可依靠。鲁瑞可以对周作人说“老二,以后靠你了”,可朱安却只能暗自垂泪。

朱安

鲁迅在世的时候,虽然好几年才回去看一次母亲,顺便看一下朱安,但一直尽着供养的责任,物质方面从未让鲁瑞和朱安担忧过。鲁迅一走,无儿无女的朱安可谓是陷入绝境。不过,朱安在这个时候表现出了坚强的一面,她并未被悲痛击溃,而是想到了自己的责任。

作为大先生鲁迅的原配夫人,她觉得自己有责任南下上海料理鲁迅的后事。但紧随而来的一个问题就是,年近80的鲁瑞走不动了,如果朱安独自前去上海,该由谁照顾鲁瑞呢?念及此处,朱安不由悲哀地想到了自己那无爱无性的婚姻——37年过去了,30年过去了,与朱安定下婚约、娶朱安的仿佛不是大先生鲁迅,而是婆婆鲁瑞;30年来,朱安唯一的责任似乎就是照顾婆婆。

鲁瑞

37年前,朱安21岁,这个年纪放到现在来看是非常年轻的。但在当时的绍兴,姑娘过了20岁未出嫁就会被称作“老大姑娘”,一般只能嫁给别人做继室(嫁给丧偶的男人)。因此,朱安由亲戚做媒说给了已经破落的周家。媒人与鲁瑞是要好的朋友,鲁瑞正好也急着为大儿子找媳妇儿,很快就送去了“求帖”。随后是请庚、文定,婚事便算是定下来了。

当时的鲁迅正在南京读书,不过对此也并不算一无所知,因为弟弟周作人常常会在信中向他报告事情的进展。鲁迅当时才18岁,再加上父亲早逝,作为长子的他深知母亲的不易,因此没有拒绝母亲的安排。当时朱家和周家约定,鲁迅从矿务铁路学堂毕业后就与朱安结婚。

朱安等了三年,终于等到了未婚夫毕业。但是,鲁迅却并没有来娶她,而是去了日本留学。对于从未离开过家乡的朱安来说,日本可以说遥远得超出她的想象,但她没有任何办法,甚至没有任何抱怨,只能继续默默等待。

少年鲁迅

鲁迅去到日本后,随着年纪、知识、阅历的增长,也开始认真审视母亲为自己订下的婚约。鲁迅虽然从未见过朱安,但对这位未婚妻却已经有了深刻的印象——“比自己大3岁”、“小脚”、“不识字”。大3岁倒不是问题,但“小脚”和“不识字”对于一位接受过现代教育的知识青年来说,却是无法接受的。于是,鲁迅写信回家,请堂叔周冠五出面提出让朱家姑娘另外嫁人。

对此,鲁瑞自然不会答应,因为这门婚事是好友做媒,又是她做主求来的。鲁迅向来尊重母亲、孝敬母亲,便没有再提悔婚,而是要求女方能放足、进学堂。鲁迅提出这两个要求,目的是想缩小与未婚妻之间的距离,让两人有共同语言。遗憾的是,这两个要求都被朱家拒绝了,他们还坚守着“三寸金莲”的审美以及“女子无才便是德”的信条。

青年鲁迅

等到朱安28岁的时候,未婚夫仍未前来迎娶她。鲁瑞也实在坐不住了,谎称自己生病,把鲁迅给骗回来了。鲁迅明白这是一个骗局后,倒也能理解母亲的一片苦心,便答应结婚了。成婚那天,鲁迅安上了一条假辫子,朱安则特意穿上了一双大鞋子掩饰自己的小脚。可怜的小脚女人朱安,也只能用这种方式来讨丈夫的欢心了。

朱安等了7年终于等到了鲁迅来娶她,但却马上从新婚的喜悦中惊醒了过来,陷入了无尽的失落之中。成婚那天,鲁迅的脸色始终是阴郁的,晚上也不与他洞房。到了第二天晚上,鲁迅没再进她的房门。再过了几天,鲁迅便启程去了日本。只留下朱安独守空房,暗自垂泪,等待着周家少爷能回心转意。她不知道的是,她和丈夫之间的距离,将会越来越大,越来越大。

鲁迅和朱安的婚房

鲁迅后来曾对好友许寿裳说:这是母亲给我的一件礼物,我只能好好地供养它,爱情是我所不知道的。平心而论,鲁迅其实也是这段婚姻的受害者,但他不能怪自己的母亲,最终默默承受了。于是,鲁迅把朱安当成母亲送的礼物,接受之后又把礼物放在了母亲身边,这样不仅能不伤害母亲,还能让朱安陪伴、照顾母亲。但鲁迅无法顾及的是,这对朱安会造成多大的伤害。他或许只考虑到了,退婚对朱安的伤害会更大。

3年后的1909年,鲁迅终于在母亲的催促下结束了留日之旅,回到了绍兴。朱安的心中,再次燃起了点点希望的火光。但鲁迅冰冷的态度就像一盆冷水,很快浇灭了朱安心中的火光。两人虽然在一起生活了将近两年的时间,既不吵嘴更不打架,但平时基本连话都说不上,各归各,根本就不像夫妻。

不孝有三,无后为大。对于朱安这样一位传统女人来说,最想要的可能倒不是丈夫的爱,而是为丈夫生下一个孩子。事实上,除了朱安没能生下小孩之外,婆婆鲁瑞对朱安各方面都很满意。而这,也成了朱安最大的心病。有一次,朱安忍不住对婆婆说:您嫌我没有儿子,大先生终年不同我讲话,我怎么会有儿子?一句“大先生不同我讲话”,道出了一位身处无爱无性婚姻中的女人的悲哀。

朱安

鲁迅作为这段婚姻的另一个受害者,无疑也是极为痛苦。为了禁欲,他养成了在大冬天穿薄裤子的习惯。不过,鲁迅和朱安是不同的。朱安嫁到周家后如同泼出去的水,没法回头也没法再泼一次。但鲁迅却还有选择、还有未来,他可以一次次地向远在外地的朋友求助,求他们帮忙在外地帮自己找工作。

1912年,鲁迅终于如愿以偿地离开了绍兴,先是去了南京,之后又与许寿裳一同北上,任职于教育部。此后,朱安开始了长达7年的独居生活。这个期间,朱安也曾托人给鲁迅写信,但鲁迅却未回复,只是在日记中记道“得妇来书,颇谬”。鲁迅在日记中仅称朱安为“妇”,又认为来信内容“颇谬”,可见鲁迅对她的反感。

鲁迅

在这7年间,朱安其实也曾爆发过一次。当时鲁迅回绍兴探亲,亲友齐聚一堂,朱安曾当着众多亲友的面哭诉自己的委屈,指责鲁迅的不是。但鲁迅却一言不发,因为他认为“置之不理,她也就无计可施了”。确实如此,从那以后朱安再也没有在别人面前抱怨过一句,只是一心一意地照顾婆婆的饮食起居,只是偶尔幻想一下自己能得到丈夫的爱或是能为周家生下一个孩子。

7年后,鲁迅在北京公用库八道湾11号买下了一处宅子,不久后回家将家人接到了北京,此后再未回过故乡。这些家人包括鲁瑞、周建人一家,也包括朱安。鲁迅虽然始终对朱安没有好感,但也深知自己应该承担供养朱安的责任。毕竟,像朱安这样一个小脚女人,如果被夫家抛弃,那么基本等于断了活路。

朱安得知鲁迅愿意带自己一起离开,内心无疑得到了极大安慰。但朱安却怎么都高兴不起来,因为同时出现了好几个大难题。一是她已经年过40了,几乎没有生育的可能。二是她这样一个从未出过远门的小脚女人,忽然要去那么远的地方定居,对未来的生活难免充满忧虑。三是她知道自己或许再也回不来了,再也见不到自己的母亲了。确实也是如此,自从1919年分别之后,朱安再未回过绍兴,再未见过自己的母亲。

朱安珍藏的母亲照片

此后,朱安在北京与鲁迅一同生活了7年,起初住在八道湾11号,鲁迅和周作人失和后便搬到了西三条21号。在这7年间,朱安唯一能做的就是孝敬婆婆、服侍丈夫。但鲁迅时常排斥朱安的服侍,比如嫌弃她做的饭菜,将她铺好的被子摔到地上,朱安渐渐也明白了自己的责任并不是照顾大先生鲁迅,而是照顾婆婆鲁瑞。她还渐渐明白,自己和大先生之间的鸿沟只会越来越大,因为和那些常来家中拜访的女学生相比,自己就像是另一个世界的人。

1926年,鲁迅离开了北京,从此再也未和朱安一起生活过。鲁迅虽然很少回去看望她们,但一直会给母亲写信,物质方面更是确保她们能衣食无忧。朱安在西三条,陪伴着婆婆鲁瑞过了一年又一年,尽着一个儿媳的孝心。陪伴婆婆,照顾婆婆,这似乎成为了朱安人生的唯一意义。

西三条21号

因此,1936年鲁迅逝世后,朱安虽然想到要去上海料理后事,但很快就放弃了这个想法,因为她知道自己最应该做的事情是照顾婆婆。此时的鲁瑞已经将近80岁,年老体弱,一天也不开朱安了。此外,朱安也考虑到自己跑去上海可能不仅帮不上忙,还可能会添乱,让别人看笑话。朱安的一系列想法及表现,充分说明了她是一个非常明事理的人。

鲁迅去世的当天晚上,朱安便在西三条的家中着手设立灵堂,于第二天接待前来吊唁的亲朋好友。此时的朱安,因鲁迅的逝世,第一次进入了公众视野,《新民报》的记者曾这样在报纸上写道:

鲁迅夫人的身材很矮,脸色很清癯,眼睛里永是流露着极其感伤的神态,上身着的是带白花的短夹袄,白鞋白袜扎腿,头上也用白的头绳束着……她和鲁迅已有四年没有见面……她不预备到上海去,因为她母亲(婆婆)在这里,今年已八十岁,处处都需人照顾,不能离开,同时去上海也没有多大用处。

此外值得注意的是,朱安在鲁迅遗像下方的桌子上供着鲁迅生前所爱的香烟和“鲁迅饼”。“鲁迅饼”由白薯切片图上鸡蛋、面粉炸成,是鲁迅生前非常爱吃的食物。从此以后,每次祭奠鲁迅之时,朱安都会备上这两样东西。

西三条所设的鲁迅灵堂

朱安这个不识字的小脚女人,她永远也理解不了鲁迅在文学上做出了多大贡献,甚至理解不了鲁迅为什么就是不肯接受她,但她还是坚持着用自己的方式去爱鲁迅,至死方休。而朱安悲戚的神情,更是给前来吊唁的亲朋好友们留下了深刻的印象。想到朱安婚姻的不幸,吊唁者心中更是五味杂陈。

鲁迅去世后,朱安非常关心年仅7岁的周海婴,甚至提出让许广平带周海婴来北京。在托人给周建人的信中,朱安这样说道:许妹与余同一宗旨同一境遇,同甘共苦扶持堂上,教养遗孤,以慰在天之灵。望许妹择期整装,早日归来。朱安称许广平为“许妹”,无疑是以正房自居,许广平作为一名受过现代高等教育的知识女性,自然不会答应。

鲁迅、许广平和周海婴

许广平既然不愿带周海婴来京,孤儿寡母在上海必定生活困难。于是,鲁瑞和朱安便将鲁迅作品的出版权全部给了许广平。朱安则与鲁瑞相依为命,依靠周作人及许广平寄来的部分版税度日。因为时局动荡物价飞涨,朱安与鲁瑞的生活越发困难。所幸,鲁迅生前的朋友及弟子时常帮助她们。

1943年4月22日,鲁瑞与世长辞,享年87岁。去世前。鲁瑞曾多次叮嘱周作人,在她去世之后,要把之前给她的零花钱给朱安。鲁瑞也一再叮嘱朱安,一定要收下周作人的钱,因为那是她应得的。朱安无怨无悔服侍鲁瑞37年,鲁瑞早已把她当成了最亲近的人。她们的关系与其说是婆媳,倒不如说是母女。只是,这对朱安来说有点太残酷了,因为她来周家不是要当女儿,而是儿媳啊!

晚年鲁瑞

鲁瑞去世之后,西三条便只剩下朱安一个人了,仿若一叶孤舟漂泊在茫茫大海之中。周作人听从了母亲的叮嘱,每月按时送钱给朱安。但朱安却并不愿意接受周作人的钱,原因主要有两点:一是鲁迅和周作人早已失和,直至去世都未和解;二是周作人已经下水当汉奸了,接受他的钱更会让鲁迅蒙羞。

但是,因为许广平在上海的情况也不好,不能按时寄钱过来,朱安连起码的生活都无法维持了。在这个时候,朱安听从了周作人的建议,售卖鲁迅生前放在西三条的藏书。许广平听到消息后,马上写信对朱安进行劝阻,并委托律师在报上发表公开声明:如鲁迅先生在平家属确有私擅出售遗产事实,广平等绝不承认。

许广平和周海婴

随着消息的传播,鲁迅藏书将被出售一事在整个上海文化界掀起了轩然大波,最后文化界同仁推举刘哲民和唐弢作为代表前去与朱安面谈。刘哲民和唐弢去到西三条时,朱安正在吃饭,吃的是汤水似的稀粥,可见生活确实已极为艰难。唐弢说明来意后,朱安脸色阴沉,一言不发。过了一会儿,她忽然悲戚地说道:

你们总说鲁迅遗物,要保存,要保存!我也是鲁迅的遗物,你们也得保存保存我啊!大先生生前,从来没有要过老二一分钱。老二的钱我不要,我不要,才卖书!

周作人

“我也是鲁迅的遗物”,这是朱安与鲁迅订婚之后漫长的40多年中,发出过的第二句怨言,前一句是在20多年前。但朱安说完这句话后,态度马上就好转了,因为唐弢告诉她许广平此前被逮捕,小海婴也生了一场大病,幸好现在已经痊愈了。朱安虽未亲眼见过海婴,但一直真心把海婴当成自己的孩子。因此,她听完海婴的情况后,马上温和地说:大先生(朱安一直称呼鲁迅为大先生)就这块肉了,为什么不带海婴过来,让我看看呢?

此后,朱安便没再提卖书的事了。通过这件事,我们可以看出朱安身上具有非常多可贵的品格。比如她即使生活困难,却也不愿接受周作人的钱,对于一个60多岁的老妇人来说,这份骨气是多难得啊!或许,朱安从未想过尊严、骨气一类概念。她只知道,如果大先生知道自己要么老二的钱,肯定会不开心。

又如朱安始终把周海婴当成自己的孩子,一听到周海婴的情况就改变了态度,可见她的善良。后来,周海婴也曾说:我从来没见过朱安,所以也谈不上什么印象。但我知道她对我很关爱,我知道在她心里,把我当作香火继承人一样看待。

鲁迅、许广平和周海婴

抗战胜利之后,社会各界对“鲁迅遗族”朱安表示了极大的关注,多个报纸曾发文呼吁关心朱安。《世界日报》的编辑弓也长曾亲自探望朱安,并把所看到的情况如实记录了下来:

一盏昏黄的电灯,先让我看清楚的是桌上的饭食。有多半个小米面的窝头摆在那里,一碗白菜汤,另外是一碟小黄瓜,一碟霉豆腐。这就是鲁迅夫人当天的晚餐,没有肉没有油,没有一个老年人足够的营养。

弓也长看到朱安生活如此艰难后,当时就把准备的400元法币拿出来了。但是,朱安却不肯接受。她说:近来生活方面一直靠上海的许先生,没有她的同意,另外的资助不好接取。事实上,朱安顾及的是鲁迅的声誉,她宁愿自己遭罪受苦,也不愿给鲁迅蒙羞。自从看到出售鲁迅藏书事件引起的轰动后,她渐渐明白了鲁迅这个名字在社会上意味着什么。不仅如此,她还写信告诫海婴,要爱惜父亲的声誉。

晚年朱安

1946年底,68岁的朱安生了一场大病。久病不愈,到了第二年仍没好。预料到自己将不久于人世之时,她托人给许广平写了一封信,主要说的是自己的遗愿。朱安是这样说的:

许先生,我病已有三个月,病势与日俱进。自想若不能好,亦不欲住医院,身后所用寿材须好,亦无须在北平长留,至上海须与大先生合葬。衣服着白小衫裤一套……招魂袋一个。须供至七期……

作为一个从旧时代走来却未进入新时代的妇女,朱安此时最为关注的就是自己的后事。她虽然已经将近30年未回过故乡,但却始终牢记着绍兴的入殓风俗。此外,她也从未忘却过自己的身份,她是周家的大媳妇儿,是大先生鲁迅的原配夫人。她生前从未跟许广平争过什么,无论是精神还是物质,但她临死之前却想争一次,争取与鲁迅合葬。

朱安与周家姐妹合影

对此,许广平自然不会答应,倒不是她想与朱安争这个合葬的位置,而是此时的鲁迅已不仅仅是她们的鲁迅,而是无数人的鲁迅。将朱安与鲁迅合葬,无疑是不合适的。因此,许广平拒绝了朱安的这个要求,只是安慰她放心治病、很快就能好起来。许广平认为,朱安和鲁瑞合葬,那才是最合适的。她虽没有说破,却做好了这样执行的心理准备。

或许,当时很多人都认为朱安应当和鲁瑞合葬,毕竟她生前已经够让鲁迅先生难堪的了,死后又为何纠缠不清?但站在朱安的角度来考虑,她嫁过周家来不是做女儿或做丫头,而是做媳妇儿的。从古至今,哪有媳妇和婆婆合葬的道理?她朱安大半辈子都在照顾婆婆,但这是没办法的事啊,她更想照顾的是丈夫啊!

朱安与鲁瑞

临终前想与鲁迅的合葬的念头,其实折射出了一个无比痛苦、无比失落、无比寂寞的朱安。40多年过去了,她从未得到过丈夫的爱,从未得到过丈夫的认可,但她始终认为自己是原配正房。40多年过去了,她将全部的精力花在照顾婆婆身上,但她始终认为自己不该如此,而是应该得到丈夫的认可。40多年过去了,她的思想仍是自幼接受的传统思想,而那正是鲁迅终其一生无情批判的。

如果鲁迅先生还在世,怕是会把她当成另一个“祥林嫂”吧。或许,当年鲁迅创作《祝福》之时,脑海中就浮现了朱安的影子。或许,那时的鲁迅就预料到了朱安痛苦而不幸的一生。只是,他只能在尽供养的责任之余“哀其不幸”。

祥林嫂形象

朱安生命的最后几个月,最大的心病就是能否与鲁迅合葬,正如祥林嫂一直在想“人死后有没有灵魂”。去世前一天,她特意将鲁迅的学生宋琳叫至病榻前,再三叮嘱他转告许广平两件事:一是要将她葬在大先生旁;二是每七须供水饭,五七要念一点经。

对于大先生鲁迅,朱安在弥留之际这样说道:大先生对我并不算坏,彼此间并没有争吵,各有各的人生,我应该原谅他。

1947年6月29日,朱安走完了她寂寞的一生,享年69岁。她没能葬在鲁迅身边,也没能葬在鲁瑞身边,而是葬在了西直门外保福寺的一处墓地。后来,墓地遭破坏,朱安的遗骨亦不知所踪。如今,当年的墓地已是公路。所幸,朱安本人并不知道自己这些寂寞的身后事了。

当年的保福寺

对于朱安之死,当时《新民报》有位记者这样写道:朱夫人寂寞的活着,又寂寞的死去,寂寞的世界里,少了这样一个寂寞的人。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com