早春吟的美文100句(稚吟秋声一只有文化的)

久闻“佛手”大名,前几日方得亲见。金华的朋友朱老师特地亲自到赤松镇挑选了好几个金黄的佛手寄过来,开箱时但见一个个如手指般的果实赫然亮相,清香顿时扑鼻而来,让人心情为之大好。

那几颗指状金果,有的几指并拢,唯有一指若有所向,引发人产生无限遐想;有的十几指配合十分默契,逼真得犹如女性温柔伸出的兰花指,曼妙中透着娇羞;有的多指拢成一簇,又一同向上张开呈菊花状,独自长成一帧精美艺术品……它们看去真是妙不可言。

也许隔着屏幕也能感受到我的颇高兴致吧,朱老师主动在微信中告诉我,赤松几乎家家户户种植佛手,她是从一个朋友家里求来的,朋友父母种的佛手,这次给我寄的这些是最大的果子,每个果子老人剪下来的时候,都像自己的孩子一样舍不得。“老人向我介绍她的佛手时,自豪欣喜与爱惜不舍的感情复杂地交织在一起。姚老师,如果这些佛手是我自己种的,我还真不舍得摘了去呢!”朱老师最后这样说。

我把这些珍贵的佛手一一置放于深暗色木质家具上。它们颇具禅意的高贵身影,与年代久远的家具最是般配,可惜我身边的家具都是近几年添置的,年份不够,便少了几分悠远的韵味,也只能委屈它们了。心中还是觉得《红楼梦》中描写探春房里摆设的那一段最有味道:

“……当地放着一张花梨大理石大案,案上磊着各种名人法帖,并数十方宝砚,各色笔筒,,笔海内插的笔如树林一般。那一边设着斗大的一个汝窑花囊,插着满满的一囊水晶球儿的白菊。西墙上当中挂着一大幅米襄阳《烟雨图》,左右挂着一副对联,乃是颜鲁公墨迹,其词云:烟霞闲骨格,泉石野生涯。案上设着大鼎。左边紫檀架上放着一个大观窑的大盘,盘内盛着数十个娇黄玲珑大佛手。右边洋漆架上悬着一个白玉比目磬,旁边挂着小锤……”

又忆起《浮生六记》“闲情记趣”一节对佛手的专门描写:

“静室焚香,闲中雅趣。芸尝以沉速等香,于饭镢蒸透,在炉上设一铜丝架,离火中寸许,徐徐烘之,其香幽韵而无烟。佛手忌醉鼻嗅,嗅则易烂;木瓜忌出汗,汗出,用水洗之;惟香圆(橼)无忌。佛手、木瓜亦有供法,不能笔宣。每有人将供妥者随手取嗅,随手置之,即不知供法者也。”

“佛手忌醉鼻嗅,嗅则易烂”,意思是,佛手最忌讳的是喝过酒的人凑近了用鼻子嗅闻,哪怕些微酒精的接触,都会让其容易变质,不易保存。这便也从另一个侧面道出了其品格之高贵,可远“闻”而不可“醉”玩焉,难怪作者沈复之妻芸娘认为“佛手乃香中君子,只在有意无意间。”

汪曾祺的小说《鉴赏家》,在介绍了卖果子的叶三与众不同的果品之后,紧接着就是一句“他还卖佛手、香橼。人家买去,配架装盘,书斋清供,闻香观赏。”叶三的果子,都是卖给“大宅门”的,对方买了他的佛手去,就是为了清供闻香。就连古代的皇帝,对佛手也是情有独钟。据御茶膳房档案记载,将梅花、佛手和松实三味,以干净雪水烹之,则名曰"三清茶",相传康熙皇帝素来喜爱饮用这“三清茶”,乾隆时期亦沿袭保留此习惯,甚至还热衷于为此赋诗,并将诗句镌刻或烧制于茶碗上。慈禧太后寝殿中惯用的“鲜水果换缸”中的“果”,其中之一亦是佛手。

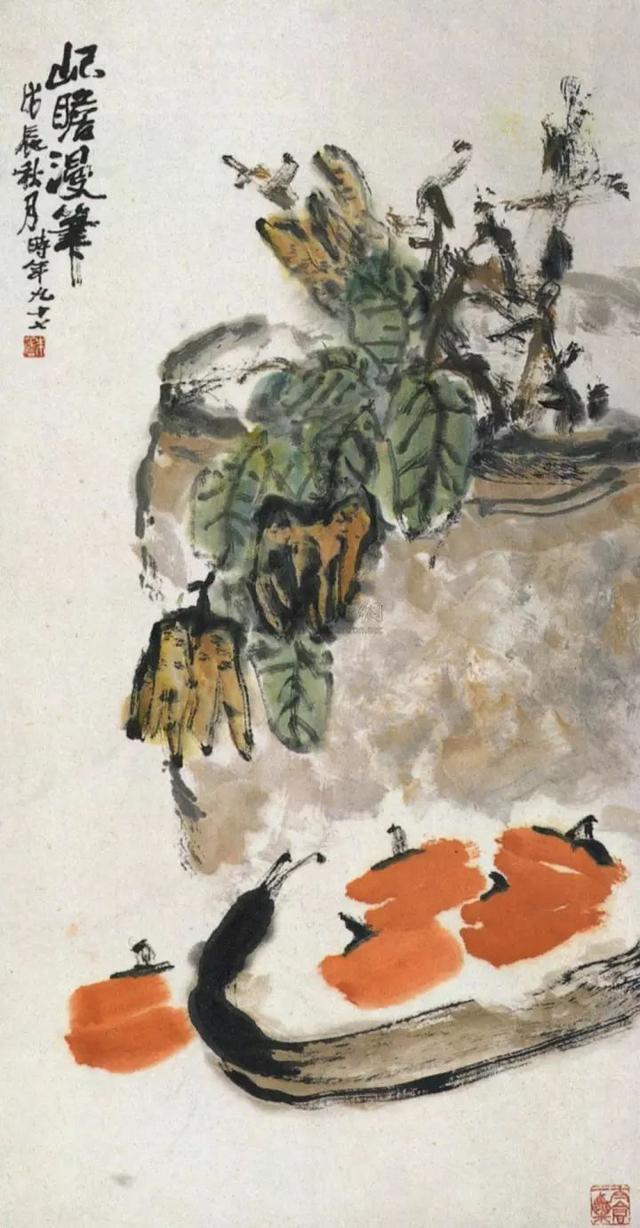

正因佛手果作为案头清供,与墨宝文玩相得益彰,因此对联、诗词与国画中的此物,显得格外富有韵味。大文豪苏东坡在杭州为官,久慕金华佛手之名,特地来到金华北山脚下观赏佛手,并欣然挥毫写下经典对联“沁入诗脾清流环抱,香分佛果曲径通幽”。咏佛手果的诗词不少,但我独爱这一首《咏佛手》:“全体是华严,三身五蕴兼。底缘名佛手,一物不曾拈。”古代水墨佛手图中,吴昌硕的《佛手瓜》最有表现力,张开的佛手似有所指,浓墨渲染,佛手果在深色大叶间灿烂着,肆意舒展而又大气深厚;齐白石的佛手,果儿占据了画面的主要位置,似乎带有几分“我是佛祖”的暗示;朱屺瞻的《红柿佛手》,佛手淡雅如新月,柿儿橘黄如晚霞,画面灵动而富有诗意;陈师曾的《佛手图》,色调柔和,格调雅致……总之,这些经典名画都赋予佛手一种特别的意蕴,非常值得一赏。

佛手给文人居室添香,但新鲜食之,其味却连苦带涩,焯了几次水后,还是不喜欢让它入菜。因此,我总疑心清代长篇侠义公案小说《三侠五义》中描写金生“连箸也不动,只是就佛手疙疸慢饮”一句,此“佛手”非彼“佛手”,应该是指“佛手瓜”而不是“佛手果”,那完全是两种东西。

此篇所讲的佛手,其实是香橼经过长期人工选育栽培出来的一种变种,名称也多种多样,《闽书》谓之“佛手香橼”,《黔书》称之为“蜜筩柑”,《古州杂记》干脆以“蜜罗柑”相称,《民间常用中草药汇编》称其为“福寿橘”,《广州药志》则取其形象呼之“五指柑”。对于这佛手,各地还另有称呼:产于浙江兰溪的称“兰佛手”,产于福建的称“闽佛手”,产于广东和广西的统称“广佛手”,产于四川和云南的,分别称“川佛手”与“云佛手”。而“金佛手”的美誉,则亦另有双关含义,既指它产自浙江金华,又特别称颂其金黄的绚烂色泽。金华市赤松镇的佛手非常著名,拥有4000多年栽培历史,被誉为“果中之仙品,世上之奇卉”,赤松镇还被中国物产学会命名为“中国佛手之乡”。《光绪·金华县志》记载有这样的文字:“佛手柑,邑西吴、罗店等庄为仙洞水所经,柑性宜之,其透指有长至尺余者,色香亦大胜闽产”。可见其在清代早已颇负盛名。佛手又有“指佛手”和“拳佛手”之分,先生回忆小时候见过的佛手,总说是合拢的,并非如眼前多指张开着,估计就是“拳佛手”吧!

《本草纲目》的文字,说佛手“虽味短而香芬大胜,置笥中,则数日香不歇。寄至北方,人甚贵重。古作五和糁用之。”又曰:“其味(指舌尝)不甚佳而清香袭人。南人雕镂花鸟,作蜜煎(饯)果食置于几案,可供玩赏。若安芋片于蒂而以湿纸围护,经久不瘪。”看来,除了清供闻香,的确还可以将佛手做成蜜饯。忽然想起去岁时,先生品尝朱老师送的佛手干(一种用佛手制成的果脯)赞不绝口,因此,这次无论如何想为他亲自试做一回。但说实话,看着外形如观音纤手般的佛手,真要尝试动手做成美食,内心总有种焚琴煮鹤之感。

明代高濂在其万历间所著《遵生八笺》名气不小,其“起居安乐笺”中,专门提及“香橼盘槖”:“香橼出时,山斋最要一事,得官哥二窑大盘,或青东磁龙泉盘、古铜青绿旧盘、宣德暗花白盘、苏麻尼青盘、朱砂红盘、青花盘、白盘数种,以大为妙,每盆置橼廿四头,或十二三者,方足香味,满室清芬。”佛手的香是一种冷香,比之桂花的暖香,自然更得文人君子喜好吧!不过,在晚明文人文震亨眼中,堆放如山的闻果,其本身就是一件俗不可耐之事。他在其崇祯年间所著的《长物志》器具卷中,特别抨击了几十年前《遵生八笺》所提倡的大盆堆放法,提出了自己的“审美摆放原则”:“以大盆置二三十,尤俗。不如觅旧朱雕茶槖,架一头以供清玩;或得旧磁盆长样者,置二头于几案间亦可。”

著名文物鉴赏家王世襄之子王敦煌则认为,北京冬日摆佛手、香橼,往往只二者选一,并以佛手为上。其原话是这样的:“……作为闻香用这两种果子均可,但是实际使用只选其一,很少有人同时使用的。其中佛手优于香橼,所以一般来讲有了佛手就不用再买香橼了”。一扇漏窗隐隐透着阳光,一张泛着岁月痕迹的半旧书桌,一叠泛黄的线装书,一盏颇有古意的青花瓷盘,盘里摆放着几个金佛手——这样的场景,才对得起它的文化气息与神定禅思。

大自然的馈赠之物,假如另多一层审美意趣与文化内涵,自然更加值得令人反复品味。有文化的“佛手”,当然格调非比寻常,给人带来的愉悦也就更多更深,耐人寻味而又意味深长。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com