漳州九龙城状元墓(一块状元题写的匾额现身闽南渔村农家)

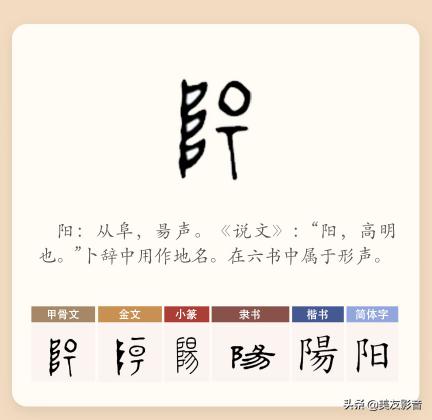

到漳州台商投资区角美镇白礁村潘厝社采风时,无意中发现一块疑为清朝状元题写的匾额,安然栖于一座古民居的门额之上。该匾额长约1.5米,宽约0.6米,似为石灰、黏土和细沙组成的三合土材质,上书“埶圃”两个浮雕大字,字体浑厚质朴,笔势苍劲有力。右侧题头为“道光元年”,显示立匾时间迄今已近200年;左侧落款为“陈继昌”,底部加盖两方印章,历经岁月浸蚀字迹已模糊不可辨识。

看似普普通通的一块匾额,却因为“陈继昌”的名字而多了几许沧桑与厚重。历史上叫“陈继昌”的人想来不在少数,但追溯到清代中后期,能题写匾额并得以留名者,除了状元郎陈继昌以外,当难以找出第二位。翻开历史的册页可知,陈继昌,广西临桂(今桂林)人氏,原名守睿,字哲臣,号莲史。清嘉庆二十一年(1820)状元。初授职翰林院编修,后历任云南主考学政、翰林院侍读、江西巡抚和直隶、甘肃、江宁布政使以及江苏巡抚等职,道光二十九年(1849)年病故于家中。中国科举制度自隋而始至清光绪三十年甲辰科止,前后1300余年累计开科725科,迄今历代状元有名可考者计592人。陈继昌的厉害之处,在于其抱病应试而中,轻松成为中国科举史最后一位“三元及第”(解元、会元、状元)的状元,放眼1300多年中国科举史,能“三元及第”者不过寥寥十三人而已。

广西临桂距潘厝两千余里,陈继昌又未曾有过在福建任职的经历,其题写的匾额为何会出现在远离都会繁华的闽南滨海小村潘厝民宅呢?

今天的潘厝在闽南一带或许谈不上有多大名气,但若是时光回溯200多年,这里却曾经诞生赫赫有名的十八世纪世界首富——潘振承家族。潘振承又名潘启,字逊贤,号文岩,康熙五十三年(1714年)生于栖栅社(今潘厝),幼时家贫而辍学当船工,曾三下南洋吕宋经商,后辗转广州,成为垄断清朝对外贸易的广州十三行总商,被当时的《法国杂志》评为十八世纪的世界首富。潘振承妻妾十人,育有七子,其中六子挂籍广州,唯独三子潘有勋回故里另谋发展。乾隆五十二年(1788年)潘振承病故后,由潘有勋扶灵回乡,葬于文圃山下(今灿坤工业园内)。

潘振承经商致富后,在封建皇朝士农工商等级观念影响下,他出资聘师设馆,教授儿孙读书获取功名以提高家族地位,以致后世人才辈出。其次子潘有为系乾隆三十七年(1772年)进士,官至内阁中书加盐运使司,参与编校《四库全书》,且工书善画、喜诗好藏,是中国近代有名的书画家、诗人、收藏家;四子潘有度敕封翰林院庶吉士,后主理洋务;孙潘正享为乾隆年贡生,善书而工诗;孙潘正炜为副榜贡生,曾支持林则徐抗英,不但坐拥巨富,更嗜好书画、碑贴的收藏与鉴裁,其孙宝鋆、宝琳二人亦登进士,为当时罕有的科第名家;侄曾孙潘仕成更官至二品,是晚清享誉朝野的官商巨富。即便是科举不第的潘有勋,亦捐了个“兵部武选司员外郎”的官名。

陈继昌所题“埶圃”匾额位于大房潘振承派下古厝,从时间上推算,该古厝似为潘有勋后辈所建。“埶”音yì,“艺”的本字,本义为种植。“埶圃”之名,浸润着浓浓的书香雅韵,非寻常俚人可得。陈继昌曾祖父陈宏谋于乾隆二十二年十二月至乾隆二十三年四月任两广总督,后官至东阁大学士,在广期间与潘振承或有交集。而陈继昌与潘正炜同龄(二人皆生于1791年),潘正炜以字画鉴藏见长,潘正享(生于1779年)略长,但也算同时代人,陈继昌善书法、工诗文,与潘家兄弟互有往来亦不为过。况且十三行总商贯于疏通朝廷六部九卿,陈继昌状元及第之后,潘有勋后辈在家乡修宅造厝,通过总商渠道向新科状元索题匾额亦非难事。

一块不经意间发现的匾额,令人窥探了一段潘厝厚重的历史。在走访潘厝过程中,当地潘氏族人介绍,类似“埶圃”的名人手书匾额在潘厝其实并不鲜见。令人引以为憾的是,在日新月异的现代工业发展进程中,曾经宁静而唯美的潘厝社已被现代都市日渐吞噬蚕食,多数见证历史岁月的红砖大厝被高楼大厦所取代,许多颇具文保价值的匾额与建筑构件亦不知所踪。眼下尚存的数座古大厝外墙也已经被刷上了大大的“拆”字,似乎亦难逃宿命。若真到了那一天,眼前这块状元题写的“埶圃”匾额还能被保存下来吗?抑或再过若干年后,还会有人知道这里曾经诞生过一位世界首富,在十八世纪的对外贸易史上写下恢弘一笔的传奇人物吗?

(《闽南日报》2016-11-19)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com