中世纪生活史(中世纪人的一年和一生)

中世纪人的一年和一生

宗教生活

中世纪社会深受基督教影响。无论是农村还是城市,人们的生活圈子就是小教区。他们在这里经营各自的生活。他们的一生离不开教区教会:出生后首先在神父的主持下接受洗礼;结婚时在教堂由神父主持婚礼;临终,为了灵魂升人天堂,请神父主持涂香油仪式,死后的葬礼也在教区教堂举行,葬礼结束后,死者直接埋入教堂附属的墓地。像这样,中世纪欧洲人的一生与天主教相伴相随。但是能给人们的心灵带来安宁的并非只有基督,除了基督,农民在日常生活中还会向森林圣灵和大地地母神祈祷,祈求早日治愈疾病和伤痛,祈求农业大丰收。因为在中世纪欧洲,被视为异教的多神教信仰早已渗透到人们的生活之中。12一13世纪,法国南部广泛流传着蛇女美姬奴的神话故事;在阿尔萨斯地区,圣犬的传说广为人知。人们希望自家的土地面积扩大,希望多子多孙,希望孕妇顺利生产,希望孩子平安健康。他们坚信这些半人半兽的超自然存在(神怪)及动物化身,可以让自己的愿望成真。

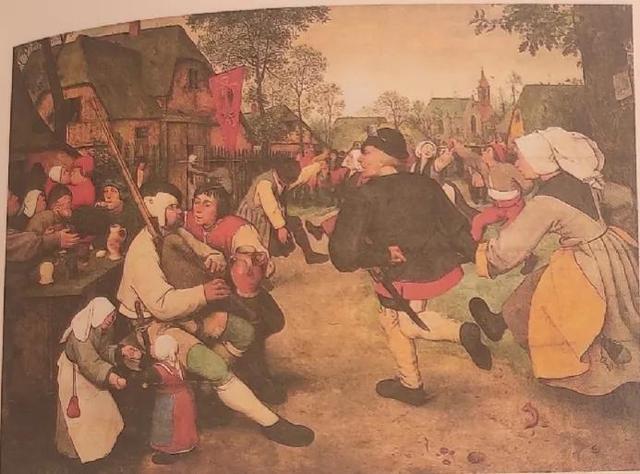

勃鲁盖尔的《荷兰农村的节日》(1568年前后。藏于维也纳美术史博物馆)

在城市狂欢节等喜庆活动中,常常有表演巨人和野人的节目。他们颠倒圣与俗的秩序,随心所欲地表现平日与特殊日的交替,激励共同体蓬勃发展。这些内容也反映了人们的宗教意识并未局限于基督教,反映了他们的信仰多样化的特点。

在中世纪,不同地区历法不尽相同。有的地方以1月份为一年的开始,有的地方则把3月份的复活节作为一年的开始。此外,各地的日期和时间也不统一。英国、法国、意大利等地,都有各自不同的计时方法。

中世纪布鲁日的主要节日(@非固定时间)

日期 名称

12月25日 圣诞节(基督诞生)

12月28日 圣婴节

1月1日基督受割礼日

1月6日主显节

1月7-13日人节

1月25日圣保罗受感化日

2月2日圣蜡节

四旬节

@狂欢节(谢肉条)

3月12日圣乔治节

3月25日圣母受胎告知日

@(复活节前的星期日)棕树节

@(春分节气之后,第一个农历15日后的星期天,3月21日一4月25日之间)复活节

5月3日圣十字架书和圣血节

@祈祷节

@圣灵降临日

6月5日圣波尼法爵道纪念日

6月24日施洗者圣约幢百

7月25日圣雅各节

8月15日圣母升天节

9月8日圣母诞生日

9月29日圣米迦勒节

10月1日圣勒弥疆节

10月14日圣杜纳提节

10月18日圣路加节

10月21日圣休拉节

11月日万圣书

11月11日圣马丁节

12月6日圣尼古拉斯节

基督教会尝试用教会历法来约束农村和城市的日常生活。教会历法以耶稣诞生日、受难日和复活日为中心,设定的历法能体现耶稣的一生。其中除了复活节、圣灵降临日等日期不固定的节日和耶稣诞生(圣诞)日以外,还有圣母玛利亚、天使及诸圣贤的节日。6月24日曾经是日耳曼人的防火节是夏季的开始(夏至)。在教会历法下,日耳曼人把这一天改成了圣约翰日,同时保留防火节的传统。就这样,根据教会历法,一年的“时间”确定了下来。天主教会规定的各种节日以一年为周期,由此统一了欧洲的历法。当然,除了主要圣贤的节日外,各地还有地方圣贤节。即使是纪念同一位圣贤,各地的节日也不尽相同。佛兰德斯地区布鲁日的历法以圣诞节为一年之初。我们就以布鲁日为例,来了解一下欧洲历法吧。

从图表中,我们可以了解到,以复活节为代表的、日期不固定的节日集中在一年中的前半年。后半年即6月以后的节日都是固定的。3月下旬到4月下旬的复活节是宣告春季来临的一大盛事。继此节日之后,是5月份的“圣血游行”、祈祷节、圣灵降临日等。在这些节日里,城市要举行宗教游行活动。神职人员高举圣遗物和十字架、按规定路线走在游行队伍的最前列,在市民的积极参与下,游行活动进入高潮。参加宗教游行活动的市民主要是城市行会以及随后将要介绍的兄弟会(因宗教而结成的自发性团体)成员。普通市民和外地来客则以观众的身份参加节日活动。

布鲁日全市性的节日中,最重要的是和圣母玛利亚相关的节日,另外还有纪念特定守护神的节日。除此之外,各行会和兄弟会也分别有自己的庆祝活动,纪念各自的守护神。布鲁日还有一个节日叫胭脂虫节,是主要教会献祭的节日,时间长达数日,每年都很隆重。节日期间,会举办宴会、舞会、竞技赛、对抗赛(射击行会的城市对抗赛)等活动。

农村里的节日主要也是纪念诸位圣贤。在农村,秋季是农作物和葡萄收获的季节,同时又是庄园财务年度结束、要纳税的时候。这一时期的节日中,圣米迦勒节(9月29日)和11月初入冬前的万圣节(11月1日)及圣马丁节(11月11日)尤其重要,活动最为隆重。有一幅勃鲁盖尔创作于16世纪的画,画中描绘了荷兰农民的节日盛况,充分展示了农村节日的景象。

人的一生

进入12世纪以后,神职人员开始以各种各样的仪式,向信徒传递神的福音,使得圣礼意识深深植入人们的思想之中。洗礼、坚信礼、婚礼和涂香油仪式这四项主要圣礼仪式成了一个人从出生到死亡的重要事情。无论在城市还是在农村,人们在各自所属教区教堂举行的一系列宗教仪式和周而复始的各种节日中度过了一生。

孩子生下来后,首先要在教区教堂接受洗礼。最通行的洗礼方式就是把孩子的全身浸入水中。中世纪初期,出生后未接受洗礼的成年人尚有很多机会接受洗礼。但是随着基督教的进一步发展,最晚在13世纪,可以接受洗礼的就只有新生婴儿了。类似于脸盆的小型洗礼盆是最普通的洗礼用具。新生儿在教堂接受洗礼时,要有教父、教母代替还在产床上休息的母亲伴随。教父和教母还要给孩子取名,并且名字中必须包含一个充当孩子保护神的圣人的名字。普通百姓可以使用的圣人的名字非常有限,最常见的是圣约翰、圣保罗、圣雅各、圣母玛利亚等,因此普通人重名的很多。坚信礼是确认孩子信仰的一个仪式,最初是在洗礼仪式过后不久举行。到了13世纪以后,推迟到孩子7到15岁期间举行。

这幅虽然描绘了耶稣诞生,妇人给新生儿洗澡的场景,但从中可以想象15世纪初的巴黎,新生儿出生时的情形(1414年前后。藏于法国沙托鲁市图书馆)

中世纪的出生率和儿童死亡率都很高,大约是现在日本的4到5倍。夺去新生儿及孩子幼小生命的原因,大多是因为不卫生和营养不良。由此可见,一个人接受了洗礼也就意味着他坎坷的人生从此开始。

哺乳。裹在婴儿身上的探清晰可辨(1400年前后。藏于巴黎法国国家图书馆)

幸存下来的孩子过了7岁,就开始进人成年人的世界。有的孩子为了将来成为神职人员,小小年纪就被送进修道院;有的孩子帮着家里干农活;有的孩子被送到商人或手工业老板家做学徒。和现代社会不同,在中世纪人们的意识中,完全没有孩子的概念。孩子只要一过幼年期,就要投身成人社会。

牧羊的年轻男女在接吻。树背后有一个男人在偷看。大概因为家中不方便,所以在户外看到男女接吻的画面并不稀奇(1492-1495年。藏于俄罗斯国家图书馆)

订婚、结婚是人生中的大事。这一点现在和过去都一样。12世纪前后,教堂渐渐成为人们举办婚礼的主要场所,婚礼主持人也变成了教堂的主教。曾经是家族内部世俗仪式的订婚仪式和结婚仪式成了带有宗教意义的仪式。婚礼成为宗教仪式的同时,教会又规定了与婚姻相关的一些要求,如实行一夫一妻制、夫妻相互忠于对方、禁止近亲结婚、不离不弃等。基督教对婚姻的态度是以男女双方自愿结合为原则。但是,有权势的家族更看重的是家族与家族之间的关系,通行的是利益交换的婚姻,他们很少尊重当事人特别是女性的想法。婚前,新人要签署有关财产转移、家族抚养的契约,普通百姓也不例外。

闹婚礼。这可能是中世纪唯一描绘闹婚礼场景的图(1318一1320年。藏于巴黎法国国家图书馆)

上图:法国滨海塞纳省鲁昂的旧圣马克洛墓地。建筑围成四方形的院子,一楼面向院子的一侧曾经像走廊一样是开放的;二楼存放墓地挖据出来的遗骨。院子中央的十字架显示这是中世纪以后的墓地。下图:刻在梁上的骸骨和掘墓工具的图案(笔者拍摄)

埋葬死者(15世纪。藏于纽约大都会艺术博物馆)

在近代区域社会中,进入青春期的年轻男性群体活动为人们所接受。他们向往婚姻,当年龄远大于自己的老年男性再婚时他们会大闹婚礼,制造各种事端。他们因为老年男性剥夺了自己的婚姻机会而发泄不满,同时又不得不接受老年男性再婚的事实。这种情形,想必在中世纪社会也是如此吧。不用说,新人的婚宴一定是全村或整条街道共同欢庆的一大盛事。

巴黎慈思医院内。病人床前站着四个修女和佣人。四个修女代表了中世纪的”思想、节制、正义、忍耐”四德(藏于巴黎公共救护博物馆)

巴黎慈恩医院和路易九世创建的眼疾救助医院。出自15世纪的编年史手抄本(藏于巴黎法国国家图书馆)

自罗马时代末期以来,由夫妇和孩子构成的核心家庭结构成为主流的家庭形态。11世纪以后,一方面,随着农业技术的发展,农业经营越来越集中;另一方面,与长子一样,次子、三子也有了继承权。他们分割耕地,独立经营属于自己的那一份。13世纪,欧洲社会迎来了经济高速发展时期,城市居民家庭也出现了同样的情形。就这样,欧洲新型的家庭形态形成,并一直延续到今天。

再之后就是人生的最终归宿死亡了。那么,欧洲人叉是以怎样的方式来迎接死亡的呢?

为了死后的灵魂得到救赎,临终前要举行涂香油仪式。城市居民通常会留下遗书,内容大多涉及向宗教设施捐赠财产。毋康置疑,其目的就是为了自己的灵魂得到救赎。

与灵魂救赎相比,人们对于遗骨安放一事则淡然许多。中世纪普通百姓的墓地完好保存至今的极少,原因可能是与教区教堂相邻的墓地多次被挖掘改作他用有关。古墓中挖出来的遗骨有的存放在纳骨堂,有的存放于围绕墓地而建的回廊阁楼之上。

福利设施

中世纪城市中的公共设施,除了教会、市政厅、行会大楼等,还有施疗院这样的“公共”设施。在中世纪社会,孤儿、寡妇、病人等属于“基督的穷人”,是社会弱势群体。保护并救济他们是基督教会的责任。中世纪初期以来,主教和修道院都在开展这样的救济活动。12世纪以后,随着城市社会的发展,贫富差距逐渐扩大,贫民的存在毫不奇怪。于是,世俗社会的人(贵族和市民)开始创建原本附属于修道院和教会的设施—一医院。这种慈善设施的早期发展情形,在佛兰德斯地区(根特和布鲁日)可以略见端倪。12世纪后半叶开始,以圣约翰医院为首,佛兰德斯地区富裕市民出资创建了众多医院,在城市当局(参审人团体)的管理下,帮助朝圣者、贫民、病患者及年老体弱的各类工匠等。

左园:圣玛利亚诺维拉医院(1445年前后)。右图:同施疗院的俯视图。出自斯太法诺·本西格诺里的《佛罗伦萨城市图》(1584年)

在巴黎,除了巴黎主教管辖的、创设于中世纪初期的“慈恩医院”之外,13世纪以后出现了由实力雄厚的市民出资创建的圣雅各巡礼兄弟会医院。这个时期之后的施疗院成为城市新型的公共建筑形态,不再只是教会附属设施。

博纳的慈恩医院内部

医院是接受并帮助朝圣者、弃童、贫民和病惠等的设施。但是,它们更重要的作用却是通过做弥撒和祈祷,来救赎医院出资人或已故捐赠人的灵魂。接受医院帮助的穷人为向医院捐赠并提供帮助的城市居民祈祷,做出捐赠的城市居民以此求得来世灵魂的安宁,已故的那些人则得到了现世人们永久的纪念。于是,在现实世界中,形成“富人”与“穷人”、“生者”与“死者”之间相互联结的慈爱纽带。各类医院中,除了麻风病医院,大多接受“穷人”等各种弱势人群,其意义是多重的。14世纪以后,社会动荡加剧,在此背景下,弃童、从良的妓女、盲人等特定弱势人群数量大增。于是有了专门接纳此类群体和病人的公共设施。同业行会也建起了这样的设施,帮助因疾病或伤痛失去工作能力,并由此经济陷入困境的同业者等。就这样,医院出现了特定化的趋势,只接受特定对象了。

因诺琴蒂儿童收养院的正面局部

欧洲各城市中,最值得关注的是佛罗伦萨。随着城市人口的增加,从13世纪后半叶,佛罗伦萨出现了兴建医院的一轮高潮。1348年黑死病爆发之前,医院的数量大约有30家。而1427年的资产总账记录中、此类设施增加到了35家。其中,实力雄厚的商人波提纳利家族于1288年创建的圣玛利亚诺维拉医院到了14世纪前半叶,变成了单纯医治病人的机构。15世纪,该医院拥有230张病床和100多名医生、护士,每月救治病人在300人以上,成为欧洲最大的医疗机构。此外,丝织物商业行会和货币兑换商行会等实力雄厚的同业行会创建的医院也得到了很大的发展,其中包括面向寡妇的奥尔贝泰洛医院及面向孤儿和弃儿的因诺琴蒂、圣玛利亚斯卡拉、圣加仑等专业设施。位于安农齐亚塔广场前的因诺琴蒂儿童收养院建于1419年到1426年期间,由著名建筑师布鲁内莱斯基设计,因其全新的文艺复兴样式建筑而备受关注。到了1550年,佛罗伦萨的医院数量达到了68家。在文艺复兴文化之花盛开的15、16世纪,佛罗伦萨一跃成为欧洲城市社会中拥有先进医疗设施机构的典范。医院的建筑远没有教堂和市政厅建筑那样规模宏大,也不是石结构的建筑,但它们是基督教在中世纪城市中的精神体现。医院作为具有象征意义的社会设施,有着重要的存在意义。此外,在勃艮第公国的波恩,由勃艮第公爵的宫廷总管尼古拉·罗兰出资,于15世纪创建了“神之家”(慈恩医院)。在建筑美学上,这又是一个伟大的建筑作品。

天灾人祸

中世纪中期以后,因战争及平民暴动等政治、社会的原因,城市深受人祸之患。同时,饥荒、疫病、火灾等天灾也频发。14世纪,欧洲迎来小冰河期,气候极度寒冷,农作物歉收,饥荒严重,农田荒废。农民放弃士地和家畜,纷纷逃向邻近城市。尽管不同地区情况各有不同,但是14到15世纪,饥荒轮番袭击各地。在平均寿命不满50岁的中世纪人的一生中,几乎每隔五六年就会遭遇一次饥荒年。城市里,谷物(面包)、肉类等食品价格暴涨,伤寒等传染病、麦角中毒等事件随时威胁着营养严重不良的大众。由于饥荒和疫病,14世纪前半叶,欧洲很多城市的死亡率大幅上升。14世纪40年代后半叶到15世纪后半叶,黑死病一次次袭击城市,夺走三分之一以上欧洲人的性命,其中尤以年轻人死亡率为最高。纵观全欧洲,一方面家庭户主渐趋高龄,另一方面由于女性死亡率增加,重组家庭增多,夫妻间的年龄差距进一步加大。

瑞士伯尔尼发生火灾人们正在灭火(1405年。藏于瑞士伯尔尼市图书馆)

此外,像洪水、地震等自然灾害及火灾等造成城市居民失去房屋甚至生命的灾害也频频发生。13一14世纪的意大利编年史中,如亚当的萨林贝内和乔万尼·维拉尼等所著,记录了发生在意大利中部和北部各城市的种种灾害及灾害造成的损失。中世纪后期,由于意大利各城市木结构建筑依旧很多,而且非常密集,火灾造成的损失尤为惨重。在佛罗伦萨,仅14世纪前50年里就遭受了40次火灾。以战争、饥荒、疫病、火灾为主的天灾人祸,接连不断地袭向中世纪社会,成为生活在城市里的人们难以抵御的威胁。

用声音相连的世界

本章的最后部分,就让我们来了解一下中世纪城市生活中,人们的交流及交流方法吧。可以肯定,与农村相比,中世纪城市在信息认知和传递上,更多采用的是文字(文书)。以南欧为中心,自罗马时代以来一直保留了“文书主义”。在这一地区,对于城市的特权和义务的说明、商人之间的交易记录、合同和书信等,通行的做法就是根据相关规定书写成文书,并用文书来确认权利和主张。但是,阿尔卑斯山脉以北的北欧并没有吸纳罗马的这一传统,而是一直沿用了不成文法的传统,以口头承诺作为依据。北欧地区开始重视用文书来进行确认权利和主张,是在12世纪城市走上发展之路以后。

但在城市日常生活中,人们之间的交流更多是以声音为媒介进行的。公路旁、市场内,卖主的各种叫卖声此起彼伏。不同职业的人用其特有的叫卖声、抑扬顿挫的声调吸引顾客,推销商品。用声音交流的方式无处不在。守护神节期间的庆贺活动中,音乐人演奏乐器,吟游诗人说书讲故事;临时搭在城市公路旁、广场内的舞台上,同业行会成员使用身段和台词来演绎受难剧或耶酥诞生等节目,并表演其他各种主题的节目。

前面已经提过,托钵修道会出现在13世纪。修道会修士就在城市广场上进行传教活动。内容包括救赎城市居民的灵魂、宣传商人和工匠等在城市内的经济活动和经营活动的合法性,因此深受市民欢迎。

市民们热心倾听方济各会和多明我会修士的传教,竞相向托钵修道会捐赠财产。托钵修道会修士的传教在一些意大利城市有现场笔录,并保留到了后世。可以断言,传教是当时最重要的传媒方式之一。从现场记录中,我们得以了解修士们的传教内容其中,最著名的有15世纪锡耶纳圣贝纳迪诺在坎波广场上的传教。每当有修士传教,男女信众都会齐聚广场(大黑俊一著《谎言和贪欲—西欧中世纪的商业·商人观》)。

锡耶纳城圣方济各教堂前的广场上,圣贝纳迪诺在传教。萨诺·迪·彼得罗于1427年创作的壁画(藏于锡耶纳大教堂)

与骑警同行的小号手。骑营传达国王的命令,小号手用小号声提醒大家注意听国王的命令。图中传达的是停战协议。挂在小号上的旗子是法国国王的旗子,上有其徽章

弗莱维厄斯·约瑟夫斯的《犹太战记》插图,描绘的是城市里执行死刑的场面。图中左上方的小号手吹响小号宣告行刑开始(藏于巴黎法国国家图书馆)

以传教内容为主,发生在城市中的各种事件及纠纷等消息,先不论其真伪,人们都是通过口口相传来获得的。同时,信息通过以吟游诗人、商人为主的这些“走南闯北的人”,从一个城市传到另一个城市。

此外,国王、城市当局向城市居民传达公告时,也通过传令官。此时,城市的钟声和小号(喇叭)声在各处响起,告知城市居民前往广场集合。政府官员就在广场上宣读国王令、城市条例及审判裁决等文件内容。

钟楼是城市自治的象征,设置在钟楼上的钟有发出通告的用途。不同的敲击声音,分别代表了城市居民的劳动时间、城门的开关时间、集市的开始时间和结束时间、审判或集会的开始等。当有外敌来犯或发生火灾时,钟声也会用来提醒人们。敲钟的权利属于自治城市和圣俗(教会和国王)权贵。可以说在中世纪城市的生活中,人与人之间的交流主要依赖以声音为媒介的口头交流。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com