明朝教太子读书的地方(上午读书写字下午骑射游玩)

朱元璋当上皇帝的那一年,长子朱标十四岁。

早在朱标五岁的时候,朱元璋一边和陈友谅、张士诚打仗,一边找来宋濂,专门设置“儒学提举司”来教育儿子。

天下父母心,谁不想自己的子女接受好一点的教育呢?

对普通老百姓来说,读书改变个人命运;对一国继承者来说,读书决定国家命运。

老朱深以为然,这一年,朱标从世子升格为太子,对他的培养也必须从一国君主的角度出发。

那么太子的读书问题,怎么办呢?

没学校?建。

没老师?请。

没教材?编。

在老朱手里,东宫的教育体制基本建立起来。

01老朱借鉴汉、唐的东宫官制,将教辅职官分为太子六傅与詹事府两大部分。

老朱喜欢汉、唐的制度,所以对自己儿子的教育,他也想要效仿汉、唐。(汉、唐是中国古代历史上对外最强盛的时代,可见老朱的志向。)

于是老朱将负责教辅太子的职官,分太子六傅和詹事府两大部分。

太子六傅

太子六傅也就是太师、太傅、太保,少师、少傅、少保,是太子名义上的专任教师。

《大唐六典》卷二十六《太子三师》载有:“太子三师以道德辅教太子者也。至于动静起居言语视听皆有以师焉,……太子三少掌奉皇太子以观三师之道德而教论焉。”

可见太子三师与三少的职责类似,其中“师”负责传授知识,“傅”负责督促行动,“保”负责照管身体。

太子六傅早在西晋时就出现,之后各朝废置不定,直到唐朝时才成为常设的官职,六傅之外还设有太子宾客。

然而皇权与储君之间天然存在冲突,太子权势过大则有政变的危险,削弱东宫臣属才能保证政权的稳定。

所以从宋代开始,随着皇权加强,东宫官衔逐渐虚化,“储闱之建,随宜制官,以备僚寀,多以他官兼领。”

东宫官成为官员迁转、致仕的官阶,或者成为大臣死后的赠官,仅仅象征一种荣誉。

朱元璋一意加强皇权,储君对皇权的分割,是他所不能容忍的。

所以明代也延续了这一做法,东宫大臣都不专门授予官职,一般由朝中大臣兼任,或作为升官的台阶,或作为荣誉官职赠给。

如此,太子六傅不再直接教育太子,更多的是领导、组织东宫的教辅官员。

(太子三师三少、太子宾客)皆东宫大臣,无定员,无专授……东宫师傅止为兼官、加官及赠官。惟永乐间,成祖幸北京,以姚广孝专为太子少师,留辅太子。自是以后,终明世皆为虚衔,于太子辅导之职无与也。

詹事府

太子六傅的教辅职责隐去,詹事府就担负起这一实际责任。

詹事也是古官名,秦朝始置,后世沿用采纳。

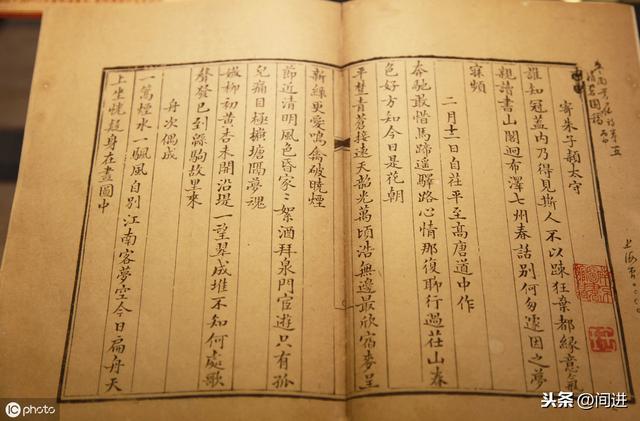

明初,还没有专门教辅太子的机构。洪武元年,太祖始建大本堂,用来贮存图书,并召集名儒教导太子和诸王。

这些名儒各专一经,分别面授给太子。后来太子读书的地方迁到文华殿,由诸儒分别当值,并且选取才俊当太子的伴读。

当时的东宫署衙中,除了东宫六傅、太子宾客外,另有左、右詹事、同知詹事院事、副詹事等官。

这些职位也都由勋戚大臣兼领,不专门授予。

洪武十五年(1382年),开始设置文华殿大学士来辅导太子,同时还重新确定了左、右春坊官。不久,又厘定司经局官。

左、右春坊相当于太子的秘书机构,司经局主要负责管理经史书籍的管理。

鉴于东宫官职众多,却没有统一管理的中枢机构,于是洪武二十二年设詹事院来管理左、右春坊和司经局。

三年后,又把詹事院改成詹事府,正式定为正三品衙署机构。设“詹事一人,正三品少詹事二人。正四品。詹事,掌统府、坊、局之政事,以辅导太子。少詹事佐之。”

建文朝改定官制时,詹事府曾被改名为詹事寺。

靖难之役后,成祖又将詹事寺改回詹事府,机构规制也恢复到洪武时的旧制,这以后一直沿用到明朝灭亡。

02作为太子实际上的老师,詹士府、坊局官官员的选任相当重要。

太子老师的选任特别注重两点:

一是德行,讲官必须德高望重、老成识体,在和太子朝夕相处的过程中,使太子耳濡目染,提高涵养,从而资与治道。

洪武时,郑济、王懃由于“孝义笃行”被授予左、右庶子;兵部尚书唐铎因“谨厚有德量”,被任命为詹事。

永乐年间,晁铸、金忠等人也因为德望而被任命为东宫官。

二是才学,讲官必须学问广博、出类拔萃,只有那些受过正统儒家教育,笃信程朱理学的翰林学士才可担任。

他们不但要深入参研儒家经典,还要结合时弊讲述当下之事,教给太子能够运用的知识,培育其治国理政的能力。

洪武时的名儒宋濂,永乐时的有治国安邦之才的解缙,都是这方面的典范。

此外,直言不讳的品格也为皇帝所看重。

洪武时,门克新、王俊华被授予左、右赞善之职,太祖正是看重他们“重直言也”。

永乐时,成祖授周述为左春坊谕德兼任侍读,也是因为他能直言太子得失。

选任东宫官又主要有荐举、科举、恩荫、亲臣、加官赠官等五种方式。

荐举

明初各项制度尚未完备,荐举在这时较为盛行。

随着科举制度的发展,科举考试渐渐成为选拔官员最主要的途径,荐举选官的现象也就越来越少。

科举

明朝大部分官员,都是通过科举考试才做官的。这时有两种学校:一是国学,二是府、州、县学。

《明史》上说:“府、州、县学诸生入国学者,乃可得官,不入者不能得也。”也就是入了国学的人,才能做官。这些人又叫监生。

监生在明初能够直接做官,永乐以后,他们也要考试以后才能做官。

恩荫

恩荫又叫世赏、荫补、门荫、任子,是世袭制的另一种形式。

如果家中长辈做官时有功,可以让后世子孙也能入朝为官。这些官僚子弟做官前也要进国学读书,被称为荫监。

随着科举考试渐渐在官员选拔中的地位越来越高,所以通过恩荫做官的人都无法到很高的品级。

亲臣

许多的东宫官,都由皇帝的亲臣任职。

皇帝任命自己宠信的亲王贵胄担任东宫官,一方面意在主导教辅太子的方向,另一方面在于维护皇室内部的利益。

其中以皇后的父亲、兄弟居多,驸马都尉也有不少。

加官赠官

太子六傅在明代作为一种荣誉官职,多用来勉励功臣、近臣所做的贡献。

对那些年老的官员,曾经立下功劳,暂时却已不适合执掌政务,这时就升其官职为六傅,若已死去则追赠六傅的职位表示嘉奖。

实际上,赠官升至太子六傅的大臣以文臣为主,功臣、亲臣、武臣能加官到太子六傅的寥寥无几。

有了辅导机构,有了老师,太子也就该读书了,这叫出阁讲学。

03太子的出阁教育有一套完备的礼仪制度,课本内容也都有所规定。

明代册立皇储的时间各朝都不同,所以皇子出阁受教时的年龄也有较大差异。

惠帝朱允炆、仁宗朱高炽、宣宗朱瞻基等皇储还没册立时就开始读书,更多的是像英宗朱祁镇、宪宗朱见深、武宗朱厚照这些皇储,册立时年纪还太小,几年之后才出阁受教。

不过总体来说,太子出阁读书的年龄大致在八到十五岁间。

天顺二年(1458年)三月,礼部进呈《皇太子出阁讲学仪注》,规定了太子出阁讲学、日常讲读的相关仪式。

直到此时,太子的出阁教育才有一套完备的仪式规制。

《皇太子出阁讲学仪注》主要分为东宫出阁讲学仪与每日讲读常仪。

它详细规定了出阁讲学的基本程序和仪式,日常的学习内容、授课官僚也都有所规定。

隆庆六年(1572年),朝廷对日讲礼仪略做改动,将讲学地点从文化殿搬到文华殿东厢房。

东宫初讲之时,阁臣连侍五日,以后仍于每月三、八日一至,先行叩头而出,然后各官进入供事。

这次更改使内阁大臣得以参与东宫教育,阁臣在皇储登基前便能对其施加影响,这也反映了明朝中后期内阁权利的强化。

从此,太子出阁讲学的制度就此确立,后来基本没有大变动。

太子出阁讲学的教材,主要是“四书五经”等儒家经典和《皇明祖训》、《历朝宝训》等明朝帝王的言行记录。

明朝尊奉程朱理学,所以特别推崇朱熹编写的《四书集注》。

每日上午的讲读中,《四书》是首选书目,然后才会读其他经书、史书。

《四书》中,“最重《大学》,盖《大学》言为治之序,为学之本,为德之道,结政治、学问、道德三者为一。”

但《大学》晦涩难懂,南宋理学大师真德秀,为此专门写了本详细注解——《大学衍义》。

太祖对此书相当重视,后来成了一本太子必学的教材。《四书》之外,太子也要研习其他儒家经典。

除儒家经书,太子还要学习《资治通鉴》、《贞观政要》这些政史书籍,《皇明祖训》、《历朝宝训》这些明朝先帝的言行故事也要修读。

为了培养皇储治国理政的实践能力,讲官完成讲读后,还要“以朝廷所处分军国重事及抚谕诸蕃恩义,陈说于太子。”

此外,还有侍书官教授太子书法,冬天每日练字五十,其余季节每日练字一百。午饭后,太子可以学习骑射或者游览休息。

从太子的日常学习内容来看,上午要读书、听讲、练字,下午学习骑射或游乐休息,学习娱乐相结合,比现在的学生可好多了。

但实际操作中,“东宫讲学,寒暑风雨则止,朔望令节则止,一年不过数月,一月不过数日,一日不过数刻。是进讲之一时少,辍讲之时多。”

可见东宫讲学的时间十分有限,太子能从中学到的东西也就可想而知了。

小结明初的东宫教育,造就了仁宗、宣宗和孝宗,开创了“仁宣之治”、“弘治中兴”,说明这套制度有一定的效果。

到了明代中后期,太子教育却日见破坏,出现了许多“问题皇帝”,为什么会出现这样的情况呢?

这是因为这套制度有着结构性的缺陷。

——下回分解。

参考文献

1.明代宫廷教育研究,吴仕伟.

2.明代东宫制度研究,孙崇涛.

3.明代东宫官研究,尹鑫.

4.明代的国家建制与皇储教育,赵玉田.

5.明代储君早期经历及其影响,赵秀丽.

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com