黄土来源及运输途径(从黄土到)

延安市吴起县吴起街道走马台村杨青流域流动的云海。(无人机照片)新华社记者 陶明 摄

中午时分,在黄土高原深处的陕西省延安市吴起县吴起街道金佛坪村,今年55岁的村民马有恩正在自家甜瓜大棚里查看秧苗。

甜瓜大棚外,盛夏的黄土高坡如同油画,满山苍翠或明或暗,黄土的颜色反而星星点点。

这并不是黄土高原的“本色”。

吴起,地处毛乌素沙漠南缘,属黄土高原梁状丘陵沟壑区。“年轻的时候,这里都是望不到头的黄土,最怕的就是刮风下雨,刮起来的是土,冲下来的是泥浆。”马有恩说。

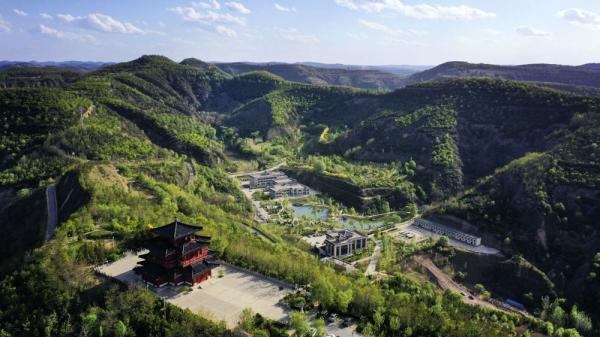

位于延安市吴起县的退耕还林森林公园。(无人机照片)新华社记者 陶明 摄

改变始自20多年前。1998年,吴起在全国率先实施退耕还林还草工程,目前已累计完成退耕还林面积243.79万亩,是全国退耕还林“退得最早、面积最大”的一个县。

“当时一亩地一年补助200斤口粮、50元树苗费和20元管护费。”刚开始退耕还林时,马有恩家里还有30多亩地,种满了土豆、玉米等农作物。

“能保证了口粮,谁不想让这光秃秃的山变绿?”他说。

于是,夫妻俩带着锄头,当时十一岁的小儿子牵着毛驴驮着树苗,马有恩家的每一个人都成为这场“绿色革命”中的一员。

沙棘、刺槐、山杏、山桃……摸着一棵棵当年自己种下的树,马有恩不由得感慨,曾耕作的田地已变成一片片森林。

“山绿了,风沙也少了,空气也好了,山体涵养得住水,山洪和泥石流也少了。”这是马有恩20多年来的切身感受。

变化不仅仅是田地与森林的转换。

“十年九旱,广种薄收,靠天吃饭”曾是吴起人生活的真实写照,人垦畜踏更是导致了“越穷越垦,越垦越穷”的“怪圈”。

2019年6月5日,一辆汽车行驶在绿树成荫的延安市吴起县走马台村的山道上。新华社记者 陶明 摄

随着生态的好转,吴起人的农业观念也在发生着转变,越来越多人从传统的农业生产方式中解放出来,建设生态、保护生态成了群众的自觉行动。

“好比这甜瓜产业,我们这土壤深厚、光照充足,有生长条件。我们这离县城近,有销售市场。”他说,“但它不占一分林,不减一丁绿。”

2012年,在县政府的资助下,马有恩在保留的基本农田上种起了甜瓜,建设的2个大棚占了6亩地,他一分钱没花。

马有恩家里的6亩甜瓜大棚,一年能给他带来十余万收入。“我和老伴种一个棚,小儿子种一个棚,一个棚一年能收三茬。”他说。

在政策引导下,以沙棘、甜瓜为主的林果业,以湖羊为主的草畜业已成为吴起老百姓脱贫致富的新路子。2019年,吴起全县农民人均纯收入达到12028元。

中国的退耕还林还草工程涉及全国25个省区和新疆生产建设兵团的2435个县。像吴起马有恩这样的故事,还有千千万。

中国国家林业和草原局发布的《中国退耕还林还草二十年(1999—2019)》白皮书显示,20年来,中央财政累计投入5174亿元,实施退耕还林还草5.15亿亩,成林面积占全球同期增绿面积的4%以上,中国生态环境得到显著改善。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com