合肥历史详细介绍(合肥城史揭秘三)

作者:许昭堂

合肥历史上曾有三座古城,即古合肥城、三国新城、环城河内老城区(以下简称合肥老城)。

古合肥城古合肥城,是引用旧《县志》名称,亦称合肥故城,是合肥建城之始。因古合肥城消失年代久远,文献无明确记载。现根据有关资料与考古归纳如下:

1、城池位置:史料记载比较明确,在今老城区之北。《太平寰宇记》卷一二六写道:“合肥故城,汉为县。故城在今县北。”《合肥县志》:“合肥故城,《寰宇记》‘在城北,汉置。’今无考。” 20世纪80年代,考古结果“确认了城址的具体位置和基本范围,在今市区四里河一带” (《合肥市三国新城遗址的勘探和发掘》《考古》2008年第12期)。七十年代前,整个遗址皆为菜地、荒地和露天仓库,今是高楼林立。

2、建城时间:《庐州府志》有明确记载,[明]杨循吉记:(庐州)“府城之建,在昔莫详其始。当是庐子有国以来所筑。” 左辅所说“汉置”,欠妥。此城,既不建于汉代,也不毁于汉代,与合肥三千年的建城史是不相符合(报纸经常用汉城名词)。

5、城池毁灭:《合肥县志》云:“地当江淮之间,南北所必争,历魏、晋、宋、梁、陈,战争无虚日”。永初三年(423),合肥县由侨置的汝阴县所取代。自秦汉设合肥县在历史上消失160多年,直到隋开皇三年(583年)才恢复。南北朝时期,梁、齐把合肥当作抗击北朝的前沿阵地。天监四年(505年),韦睿督军北伐,进军合肥。因古合肥城邑“地势城北实下,宜可灌也”大破魏兵,斩俘万余人。这一战事在《合肥县志》有记载。战后虽修缮,终因破烂不堪,唐代建立金斗城后,故合肥城逐渐淹废。

三国新城

1、建城背景:首都师范大学博士生导师宋杰教授在《合肥的战略地位与曹魏的御吴战争》(学报2008.2)分析很透彻:建立以合肥为扬州战区中心,巢湖运河是三条水道最重要的水道,合肥不仅是南北水陆干线的冲要,还是江淮之间中心地段,四通五达,属于“锁钥地点”,交通、军事上枢纽区域。控制合肥,可以向几个战略方向用兵,或堵住几个方面来敌。西向陈、蔡,北向徐、寿,东向滁州、扬州。同时与中渎(毒)水、涡水相通,邺城是魏中军驻地,将受威胁。也可利用大别山军事环境,进退自如,最重要是大别山的物资保障作用 (小插曲,司马迁用皮革、鲍、木代表合肥水运货物?引申与丝绸之路的关系)。

另外在军事特点上,魏军强于陆战,吴军强于水战,魏国修新城目的就是“引贼远水”,避开吴军水战优势。

2、新城地址:三国新城,又称合肥新城,位于新城乡。即今庐阳区三十岗乡陈大郢自然村。南临淝水,北距鸡鸣山约2公里,坐落在岗地顶上。《合肥县志》:“合肥新城《寰宇记》:‘三国魏扬州都督满宠,于城西三十里依山筑城,谓新城。’”

(来源:省考古研究所《合肥市三国新城遗址的勘探和发掘》《考古》 2008年12期)

3、建城时间:《三国志·吴书》载:“(黄龙)二年(230年)春正月,魏作合肥新城”。

4、规模布局:《合肥县志》载,新城遗址“在今鸡鸣山北(有误,应为东南),有故址。围三里,共一八墩,在城西北。”城址呈长方形,南北长420、东西宽210米。四面城墙,设有三门。城东墙有2门,东中门与东侧门,西墙城上一门,南北面原来就没有城门设施。东中门与西门之间有一条较宽的道路,能通马车,有车辙印痕。城墙外有护城壕,铸造作坊遗址位于城内东北部。

从新城布局看易守难攻,孙吴曾于公元233年、234年、253年3次进攻“三国新城”,是无功而返。康熙《合肥县志》有记载。

5、废弃时间:万历《合肥县志》记载:“合肥县在庐州西北三十里,即新城可知,而州自为城,不以县附。隋大业三年,改合州为庐州,始移县于州,而新城遂废。”三国新城大约城废在610年前后。城建至毁400年左右。

6、新城文化:在三国新城考古发掘中,它不仅是一座屯兵之城,也是武器制造地,有兵器铸造窑址,出土铁撞车头、雷石、铜镞、铁斧等。三国新城也是科技城,如出土陶火锅、陶过滤器,从当时来说,无论制作工艺或科技水平都是相当高。

三国新城出土的陶火锅(来源:《建国60周年安徽省重要考古成果展专辑图》)

三国新城出土的陶澄滤锅(来源:同上)

合肥老城区古合肥城、三国新城二座古城已消失。今天,我们讨论合肥建城史,重点是讨论环城河内老城区。

1、教弩台——老城区之根

俗称曹操点将台。教弩台虽不属于建城工程,但是,为唐代建金斗城选址起到引导作用,是合肥城中最古老的建筑物,应是老城区之根。建城起始时间,应以教弩台年代计算,近1800年。

《合肥县志》载:教弩台“在城东门内九狮桥北。曹操所筑,教弩台以御吴舟师。今为明教寺。” 曹操在远离故城之东,选择临水冈阜建教弩台。此台是一台多用。不仅是指导训练弓箭手。也是防止孙权水兵偷袭,坚守合肥水上关隘的瞭望台、守关台。

2、金斗城

梁天监年间,古合肥城被南淝河水冲溃后,经多次战争创伤,城池十分破烂,坐落位置较低,不利于重新改造和扩建。唐初,决定选择新址,建设新城。

1)择址与城名:新城择址位于教弩台隔河南岸金斗岗上,地势高,既防河水漫城,又保持水运的优势。城名,有人说:以天上星辰的位置配地上州郡的方位,谓之“分野”命名,纯为误传。城名来源于地名金斗岗,取名“金斗城”。

2)建城人和建城时间:《合肥县志》载:“弘治七年(1494),郡守宋公鉴令人平金斗岗作街市,以居贫民,当冈峡处,有古沟高三尺,阔二尺五寸,砖甃甚固,沟口有石一方,刻云‘尉迟敬德监造’”。后人根据碑文确定了他是建城人写入方志(旧志);建城时间为唐太宗贞观年间(公元627年至649年)。

3)金斗城概况:史无确切记载。在明代还存在着北门城楼和部分残存的夯土城,结合陈鸿《庐州同食馆记》和刘彩玉《历史上合肥城》归纳:城北是金斗河(淮河路),与教弩台隔河相对;城西为九曲水,位于今鼓楼商厦,即宿州路;城南,庐州同食馆已建城南门外,原华侨饭店长江路之北;城东紧靠今南淝河。“金斗门”位于时雍门西二里,即原十字街中菜市。金斗岗北边是西水关流到南淝河一段河流,形成天然护城河。金斗城初建是土城,唐贞元年间(785~804年)路应(一作路应求)任庐州刺史,将土城墙改为砖墙。《合肥县志》记载:“今南半城,名金斗城。……盖汉城既坏,改筑土城于今所。至唐代宗时,庐州刺史路应“始加甓。” 明朝时期,将金斗门改建为钟鼓楼。城中心建有万寿寺,寺旁多机纺,所产“万寿绸”是著名贡品。

4)庐州同食馆:位于金斗城南门外东。大和元年(827),路群上任庐州刺史后,庐州同食馆 “梁柱朽蠹,轩户欹倾,断开委阶,椽落栋折,风雨雪霜,宾不可宿。” 二年冬,对庐州同食馆修缮。三年春,邀请陈鸿写了《庐州同食馆记》。这是研究当时合肥城很有价值的一篇史料。“厩(就)屋宏大、中敞,作南门,容旌旗驷马。北上作丁字亭,亭北列朱槛,面城墉。其下淤沟,开导通水,因古岸植竹树,为风月晏游地。”庐州同食馆的北边建有“丁字亭”,面对着“城墉”,其下是“淤沟”。说明唐朝的金斗城是有城墙、护城河的。

原中菜市市场

3、遗忘的罗城——今老城区框架

大家知道合肥有金斗城、斗梁城建城史,罗城由于地方史缺失,罗城建城史鲜为人知。

1)资料发现:在查阅合肥佛教文化时,偶然发现吴武义元年(919) 敦煌大师范海印来庐州佛教巡礼,在他《诸山圣迹志》游记作品中,有这么一段话:“西行七百(里)至庐州,其城周围卅里,僧尼千余人。” 后人在研究敦煌文化时,根据罗城建城时间推算范海印巡礼年代。从这一线索,找到《全唐文》868卷殷文圭《后唐张崇修庐州外罗城记》,全文2652个字,详细记载了罗城修建情况。

2)建城背景与城名:唐末,杨行密独庐天下,经略江淮。他为政颇能选拔贤才,招集流散,轻徭薄赋,劝课农桑,使江淮一带社会经济在战争的间隙中有较大恢复。一是金斗城池规模不大,城内的官署、民居、街肆和寺观建筑早已鳞次栉比,庐州同食馆已建城南门外。二是咸通十年(870),卢鉟移兵合肥,在城外搭建简易兵营罗廓。殷文圭在《记》中描述:“……渐成崩溃,难御奔冲。” 三是“淮夷控七郡之雄,卢邦最大”,庐州应有一座与地位相匹配城池。四是天祐二年(905年),杨行密去世,长子杨隆演即位。庐州城随着吴国政治势力扩张,城池的扩展迫在眉急。原来城外旧军营很破,在此基础改造扩建新城,城名取自旧军营城名,史称罗城。

3)城建人、时间:天祐四年(907年),庐州刺史刘威移镇江西,由常州刺史张崇接任庐州刺史。他上任伊始,在旧罗廓基础上扩建了庐州城池,直到天祐十二年(915年)工程竣工,建城时间整整8年。

4)工程材料准备:在城四郊建有窑厂,置窑灶五十五所。施工现场:“蒸沙似铁,运甓如山”,用砖达亿万块。

5)工程实施:挖护城河,壕面阔70丈至60丈,深8丈;砌城墙高3丈;造桥11所,造城门13所。建寺庙等。大家熟知的五凤楼(威武门城楼)、县桥、赤阑(栏)桥、护城河、老环城马路的城墙等,都在此时所建。

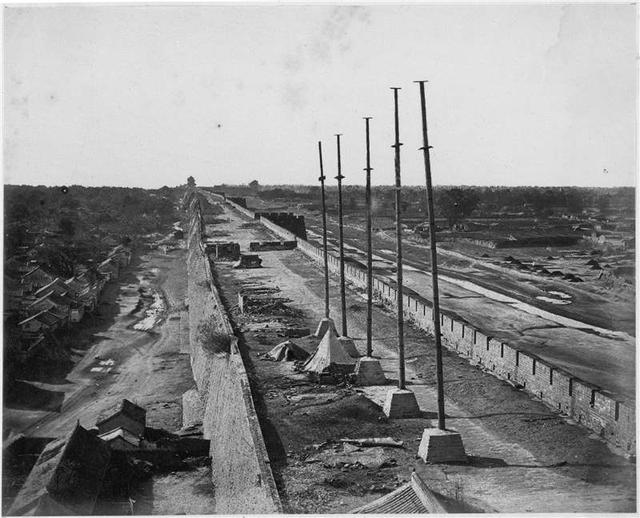

护城河

6)城池规模:将城池扩建为“城周回二十六里一百七十步,壕面阔……及大弩楼都共44所”。

7)完工后:淮南节度掌书记殷文圭受嘱托,撰写了《后唐张崇修庐州外罗城记》,既是纪念庐州扩建罗城城池的建设,也是为自己树碑立传。此文,载入《全唐文》868卷。

8)罗城史料为什么缺失?《合肥县志》仅记修建 “五凤楼”。对建城史,《庐州府志》《合肥县志》一字未提,这绝不是方志的修纂人员疏忽大意遗漏。作者认为,可能与张崇贪暴恶性有关。

张崇(861—932),慎县(肥东)人,原是杨行密部下将领,在一次处理叛变的军事行动中,果断出击,解决了叛乱分子,得到杨行密的嘉奖和信任,不断升迁,先后任常州、庐州刺史、德胜军节度使、安西大将军、清河郡王。但庐州刺史一职直到长兴三年(932)老死任上,长达25年之久。《庐州府志》职官表中尽然无名。《合肥县志·人物传》载:“张崇,慎县人,官至庐州观察使。.....崇居官好为不法,士庶苦之。常入觐广陵。庐人意其改任,皆相幸曰:‘渠伊(依,此人)不复米矣!’崇归闻之,计口征渠伊钱。明年,再入觐,人多钳口不敢言,惟捋须相庆,归又征捋须钱。其贪纵多此类。....崇在庐州厚以货结权要,由是常得迁镇。为民患者二十余年。”有关张崇的贪暴、欺压百姓、贿赂等行径,在《资治通鉴》、《十国春秋》、《南唐书》中均有记载。郑文宝在《江南余载》中,把张崇比作巢湖的水獭,“焦湖百里,一任作獭。崇亦不惭。” 在合肥城内流传着县桥故事,它不仅仅是传说,事实上是百姓痛恨他,将刺史改为县令编出县桥故事,变相诅咒张崇残暴行径。失德者失史留名,导致罗城在地方史籍中缺失。在2015年出版的《巢湖史话》出版《合肥通史》已将罗城列入城建史之中。

9)罗城遗迹:小史桥、赤阑桥、黑池坝、护城河、县桥地名、旧水西门、护城河印迹等。

4、斗梁城。

1)建城背景:宣和七年,金灭辽,乘势大举南侵,又拉开宋金战争序幕,合肥成为宋金交战的前线,号称“边城”。据《宋史·金安节传》记载:“庐(州)之合肥,和(州)之濡须,皆昔人控扼孔道……且濡须、巢湖之水,上接店步,下接江口,可通漕舟,乞择经理。”南宋王朝为固守合肥,确保江淮地区安全,阻止金兵渡江南侵,委任郭振为淮西路元帅镇守合肥。顿时,合肥城内驻兵多,急需解决军营、马厂、军需给养屯积等问题。否则,城池一旦被围,江南漕粮、辎重无法水运入城。从军事需要,扩建了庐州斗梁城。

2)城建时间、城建人与位置:据《宋史》记载:三十四卷记载(宋乾道五年(1169)“三月丁巳朔,诏趣修庐、和二州城。……(六年)乙丑,增筑丰储仓。庚午,以奉国军承宣使、知庐州郭振为武泰军节度使”。《庐州府志》载:“《天下名胜志》:合肥县,宋乾道五年郭振筑斗梁城,跨金斗河北……。”斗梁城横截旧城一半,与金斗河之南的唐城平行扩展。建城时间为1169年;建城人淮西路元帅郭振;用今天话说,淮河路之北,逍遥津之西扩至谢家坝。

3)城建概况:利用逍遥津津渡建了“丰储仓”,后改名“义仓”。宿州路至埠南路,北至“操兵巷”,南至百花井为驻军军营(市政府老宿舍所在地);操兵巷至北环城马路为军马饲养厂,今称“西马道”。顺着西北城墙(今环城路)内在谢家坝东北,原合肥体育馆至合肥工业大学北校区范围为练兵教场。

4)城名来历:宋代城池有河道5条,桥梁31座。斗梁城在金斗河之北,取金斗河的“斗”字,与河南金斗城城名相匹配。同时两城主要靠桥梁连接,取了“梁”字。故称斗梁城。

5)遗迹:旧名,如义仓巷(丰储仓)、西马道巷、操兵巷、教场等。

延伸阅读

安徽合肥:不要再说“两千多年历史”!其实她拥有文明五千年 合肥城史揭秘(一):不要再说两千年历史!其实她拥有文明五千年

安徽合肥:因巢湖演变初起 城邑源于西周 水运交通盛兴 合肥城史揭秘(二):因巢湖演变初起 城邑源于西周 水运交通盛兴

,

- 作者:许昭堂(作者授权发表)

- 运营:束文杰

- 编辑:束文杰

- 制作:町甽融媒体工作室

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com