小米10年经营策略(小米成立以来的战略以及未来可能的经营策略分析)

这是一篇个人原创的对于小米的战略简析,希望能够帮到一些初期创业者。严谨某些媒体/自媒体的转载和抄袭。

小米9发布和销售后,关于小米的性价比以及饥饿营销,引起了越来越多的争议。本文尝试从小米的战略、经营模式等方面出发,来做一些简要的分析,希望能够帮大家更加了解小米公司,同时也希望能够帮助创业者考虑清楚目标及经营模式。

关于小米的战略解析文章很多,有的用SWOT方法,有人用PEST方法,有人用五力模型法,但从我看来,无论使用哪种方法,最重要的是说到点上,否则洋洋洒洒几万字,没有说到核心,就是瞎掰。

我决定从自己理解的角度出发,给大家做简单的分享,以期能够给大大家一些不一样的战略分析视角,从而能够给到大家,尤其是帮助到创业者找到创业的切入点。

我应该比大多数人早一点知道小米要出手机(有个同学的小米工号是个位数,现在肯定是亿万富翁了,具体名字就不说了,对比太尴尬,呵呵),但那时我真的一点都不看好小米。我在富士康待了三年,算是比较熟悉手机的制造过程,当时我以为手机行业已经基本饱和,很难再挤得下新的竞争者。

看到这张图,第一个问题是:小米最有名的是小米手机,其手机利润也占到小米总利润的70%,那么,小米为什么没有一成立就做手机?第一款产品为什么是免费的MIUI系统?

第二个问题是,小米发展初期,走的是纯线上销售,但为什么直到小米手机发布后三年,才入驻最大的电商平台京东?

第三个问题是,小米为什么要做一堆乱七八糟的产品,小米盒子、小米电视、小米随身WIFI、小米路由、小米耳机、小米音箱、床头灯,甚至于背包、拉杆箱之类的?

第四个问题是,小米为什么要做澎湃芯片的研发?为什么澎湃芯片S1发布后,没有续集了?

第五个问题,小米为什么要入股TCL集团?

下面,我们逐个解答以上5个问题,试图以此来管中窥豹,看看能否看到小米战略的全貌。

第一个问题,为什么要先做免费的MIUI系统?正如我最初的疑惑,手机市场竞争已然非常激烈,先看2011年全球手机市场各品牌占比情况:

三星和苹果占据了市场份额的前两位,而诺基亚和黑莓相对2010年的市场份额,大幅下降,新兴的品牌HTC挤进了前五,其他所有品牌共同占据了26.90%的市场,其中包括小米和华为。可以看出,小米在手机市场,默默无名,怎么样才能让用户接受一个新的品牌,让新推出的产品成为爆品,这恐怕是小米高层当时思考很久的问题。

回过头来看,怎么样让产品成为爆品?至少需要三个方面的工作:第一,需要通过精准的市场调研,了解到用户群体最大的痛点,在产品中予以浓墨重彩,从而解决用户痛点;第二,需要进行市场的营销和推广,使用户了解到产品的优势;第三,需要让用户信任产品质量、信任品牌。

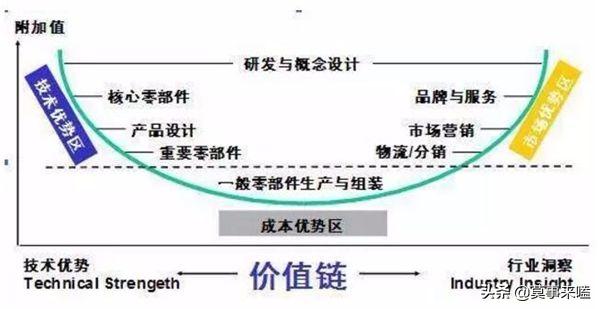

作为一家实力薄弱、毫无基础的新手厂商,如何才能实现以上三个方面的领先?在分析之前,我们先来看看常规制造行业的产业价值链条微笑曲线(关于微笑曲线,这儿就不做解释了哈):

成立之初的小米,在产业价值链条上没有任何优势:没有核心零部件研发制造能力,产品设计能力低下,没有生产能力,物流能力没有,品牌和服务没有——而这些能力的构建,都不会是短期能实现的。留在小米面前,能够切入的只有市场营销,而小米也正是利用了对市场营销的颠覆,从而使小米1成为了爆品,成功的在激烈竞争的手机市场站稳了脚跟。小米当时是怎么做到的呢?

让我们回顾下2010年的安卓手机用户,最大的痛点是什么?安卓系统,尽管拥有最大开放能力,让"玩机"成为了可能,但安卓系统的稳定性、UI的友好度等方面能力孱弱,用户体验极差。当年使用过安卓手机的朋友,很多人一个月刷至少一次机,原因其实是对系统使用的极度不满意。

小米的切入点便在这儿,推出基于Android系统的定制手机系统"MIUI",今天在谈到小米的时候,MIUI虽然也是一个重点,但很多人已经忘了,这是小米进行市场调研、客户引流的第一步也是最重要的一步。通过MIUI系统的推出,免费给到所有安卓手机用户使用。通过MIUI论坛,MIUI开发团队得到了直接与用户交流,接收用户反馈并持续改进系统的机会。用户最需要什么功能,最需要什么优化,在这个过程中,小米得到了市场营销中最重要的东西:用户痛点以及痛点解决方案,并收获了第一批忠实的粉丝。

这些粉丝,后来也成了小米手机的忠实用户以及推广者——我一个朋友,抢购小米工程机未果,在小米1正式发布后,第一时间抢购到了该手机,并且在我们面前炫耀小米手机的好。

MIUI的推出与持续优化,为小米解决了市场营销的问题,并且,也解决了销售渠道的问题,从而,小米可以比其他家低很多的价格提供优质的产品,这是小米为什么先做免费的MIUI,后做手机产品的原因。你大致明白了么?

第二个问题,走线上销售的小米手机,为什么在三年后才入驻京东?第一个问题的答案,已经阐述了部分。

小米的销售渠道从传统的线下销售转为线上销售。线下销售的路线为:小米—>一级代理—>二级代理—>终端销售—>最终客户,每一级不仅仅要分享利润,每一级还要拖延时间,回款账期拉长,从而让整个销售成本高企。而线上销售,其销售路线变为:小米—>最终客户,销售渠道扁平化,成本低廉,回款周期极短,这是小米初期在生产成本高于竞争对手但整体成本低于竞争对手的主要原因。同时,回款周期短,零库存销售模式,使得小米的现金流转速度极快,从而可以以最小的资金,撬动最大的生产和销售能力。

传统的线上销售,需要通过京东/淘宝之类的电商平台,才可以到达最终客户。在产品能力差不多的情况下,品牌能力弱,要想异军突起,则需要给到京东/淘宝之类的电商平台更大的利益分配,从而导致线上销售的成本也非常高昂,这也是为什么很多小的厂商吐槽淘宝毁了中国制造业的原因之一。

而小米的不同在于,通过MIUI的免费使用,小米积累了一大批忠实的粉丝和用户,这些粉丝和用户,成了第一批购买小米手机的"吃螃蟹者",并且吃螃蟹者良好口碑的口口相传,让小米在发展的初期,通过非常低廉的成本,获取了大量的客户。小米手机的销售,也直接通过其官方网站而非其他电商平台,从而,小米的网络销售成本,远低于同行的网络销售成本,这是小米与其他线上销售厂商的最大区别。销售渠道的把控,是小米获得成功的重要保障。

那为什么后来小米还是不可免俗的需要通过淘宝、京东等电商平台进行销售呢?一方面,随着小米规模和产能的迅速扩大,仅仅通过MIUI获取用户,已经无法让公司快速提升;另一方面,随着小米自身能力的提升,与电商平台的议价能力提升很多,从而导致通过电商平台的销售成本可控。因此,和电商平台的合作势在必行。

这个答案,也可以解答为什么小米这两年才开始大力推广小米之家的线下渠道。

第三个问题,小米为什么不专一做手机,做了一堆乱七八糟的产品,是不是过于多元化,会不会导致小米的品质和口碑的下降?

如果说市场营销的方式,营销渠道的优化,是小米成功的催化剂。那么,这个问题背后的答案,则是小米与其他手机厂商在战略上最为本质的区别,是小米与众不同的根本原因。

这个问题的答案包括两个部分:放弃产品战略,围绕粉丝(用户)的需求做服务;优秀生态链(或者叫生态网络)的构建,是保证满足粉丝(用户)需求的最佳解决方案,另一个流行词叫"做平台"。先看用户需求分析,以及小米相应的应对策略:

围绕用户的各类需求,小米已经衍生出了各种各样的产品,这也回答了第三个问题,为什么小米会生产各式各样乱七八糟的产品——因为这是它忠实粉丝的需求,以满足用户需求为目标的经营模式,区别于以往的产品模式,这种我们通常称之为"模块化"经营,而非多元化经营。这无疑是小米与其它手机厂商最大的区别,这也是小米为什么自称自己是"IoT"厂商,而不是手机厂商的最大原因。

模块化经营,与多元化经营的最大区别是,无论哪一类产品,我们服务的对象始终没有变化,都是我们以往的客户,都是满足他们在各个领域的需求。多元化战略的典型例子,包括海航、海尔等等很多公司,多元化战略失败的偏多。比如海尔1991年启动了多元化战略,从家电行业进入到银行、保险、证券、房地产等多个行业,但时到今天,海尔依然以家电的制造生产销售为主业。实话实说,很难说海尔的多元化战略是成功的。

这个问题的第二部分答案,小米生态链的构建。模块化虽然是基于用户的需求,但用户的需求是无穷无尽的,每一种用户的需求,都需要小米自己构建相应的产品及服务能力么?显然不是的,如果每一种需求都需要小米自身构建,那么小米自身资本的限制,就变成了发展最大的约束,同时,自身构建最大的问题在于,怎么才能达到比别人好但成本比别人低?小米手机的成功模式,不可能推到所有的产品和服务上。因此,小米启动了生态链(我更喜欢叫生态网络)的构建。

简单说就是,用户需要平衡车,我就找业界平衡车做得很好的公司合作,小米有了提供平衡车产品的能力,而生产平衡车的公司有了更大的品牌保障和销售渠道的构建,双方是互赢的模式。对于小米而言,既最快的将产品推到了用户的面前,又保证了质量,成本还相对低廉。这就是生态网络的优势和魅力。

采取这种模式的公司,需要关注两点:与生态网络上的公司互赢互信并可控;公司自身资源的不可替代性。小米之所以能够围绕用户需求,构建生态网络,与小米自身多年来经营所形成的渠道、口碑、品牌等为核心,形成了一个良好的平台,可以接入各类能够满足用户需求的产品和服务,从而满足用户越来越多的需求。这一点可以称之为"平台化"。

模块化与平台化的经营模式,是小米区别于大多数以产品经营模式为主导的公司,比如魅族、VIVO、OPPO、华为,它目前唯一的对标公司是苹果。

第四个问题,既然小米采取平台化、模块化的经营模式,为什么还要往前走,去触摸芯片领域?平台化、模块化的核心不是谁性价比高,我就用谁的么,自己从头做起,不是成本最高的么?

平台化经营模式能够一直平衡的一个重要因素是,平台双方是平等的,甚至于平台公司要略具优势。而手机生态链中,核心零部件CPU,由于高通芯片的领先优势太大,而华为芯片不外卖,从而导致高通话语权太重太高,其它手机厂商都受到高通的强力约束,无论是在定价还是在供货还是在研发周期方面。也就是说,高通实际上是卡住除了苹果、三星、华为外所有手机厂商的脖子。

在这个基础上,对于芯片的掌控,自然是小米等一众手机厂商所极度欠缺和需要的。因此,小米在2017年2月,推出了澎湃芯片S1,并推出了基于S1的手机产品小米5C,以期能够从一定程度上解开高通套在脖子上的绳套。现在回过头来看,S1还无法与高通同期的中端芯片相提并论,差距还比较大。原本,这是必须的,只是,小米2018年中上市,应该打断了澎湃芯片进一步的研发进程——上市后短期利润的压力,看起来是远远高于中长期目标的实现,从而澎湃芯片S2迟迟得不到发布和量产。不得不说,这是非常遗憾的事情。

第五个问题,小米为什么要战略入股TCL?这依然是平台化战略的延伸,入股TCL,目标是智能大家电,这是小米满足用户需求的一部分,是将TCL纳入到小米生态网络的重要手段。为什么选择TCL?依然是平台化的要素限制:双方平等互利合作,目标趋同。

TCL正在剥离消费电子及传统家电服务,积极向智能化、核心元器件及高端技术领域转型,家电行业谁在这方面做得最好?三星!三星除了家电、手机这类消费电子外,核心元器件:存储、芯片及显示面板,遥遥领先于其它家电厂商。而在这过程中,小米自身的技术能力,能够帮助到TCL在往智能化及核心零部件领域的转型;与此同时,TCL的转型成功,能够在核心零部件领域,为小米提供足够的帮助:智能产品核心零部件包括CPU、存储、面板等。

由此可见,小米入股TCL,依然是基于其平台化、模块化经营模式的战略需求。

解答了以上五个问题,我们再来总结小米的战略发展模式:

· 初期以市场营销作为切入点,迅速获得用户,并基于用户需求选择自己有能力的、能够获得利润的产品/服务,推出产品并形成爆品;

· 以用户需求为中心,而非以产品或者服务为中心,解决用户痛点满足用户需求;

· 模块化、平台化经营策略,联合一切可以联合的力量,在平等互利可控的情况下构建生态网络;

· 从产品价值链条上,往前进一步触碰核心零部件,以提升产品利润并降低被套脖子的危险。

尽管小米的生态网络已经颇具规模,但小米平台中,最大的入口,小米手机,虽然在国际市场尤其是印度市场取得了良好的进展,但在国内市场的销售量和占比,正在下滑。以往最大的营销利器,性价比以及MIUI的良好可用性,被别的厂商逐渐拉近,而小米手机自身,并没有找到更好的经营模式。

由于投资者的需要,小米不得不在2018年中在香港上市,而上市后投资者对于利润的追逐,将远远超过对长期目标的实现。未来小米如何能够在创造更高利润的同时,继续保障平台化模块化经营策略的平稳推进?将是小米在下一个5年内需要考虑的问题。

由于智能设备市场竞争的加剧,未来小米发展会陷入一段坎坷期。如何能够快速走出,给出准确的答案已经超出我的个人能力,而且最重要的是,我说了肯定也白说。个人认为,可以考虑在如下几个方面进行突破:

· 坚持低利润智能设备销售模式。智能设备是小米获取用户和流量最大的入口,别的公司要获取用户和流量是需要花钱的,而小米获取用户和流量是赚钱的。因此,对于其智能设备的利润,不能仅仅看到其直接利润,那太短视了;

· 坚持以平台化模块化的经营模式。今后20年的企业运营模式,一定是以平台化、模块化为主,不要为了短期的利润,而忽视了长期的利益——这一点千万别学腾讯;

· 坚持以满足用户需求提供产品和服务的经营模式,不要屈服于短期利润,而以产品经营模式为主导。用户的需求,不仅仅在硬件,还有软件,还有服务;

· 尝试在核心零部件方面的突破,有效降低生态链成本。这也是与国内经济,从"资本 人力模式"到"资本 科技模式"转型的进程一致的。当然,实现模式依然可以以平台化的模式进行。

总的来说,个人以为,保持初心将是未来小米是否能够继续朝阳的重要保障,如果为了短期利润而妥协,那么,没有足够的核心技术、没有强大产品能力的小米,可能会遭遇中年危机。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com