为什么古代建筑屋顶会设置脊兽(大有无雀替不成建筑之感)

大家也许在生活中并没有听说过雀替,并不知道它是什么样子的,并不熟悉它的用途,其实在宋代时,人们叫它角替,到了清代它才被叫做雀替,雀替这个名字听起来也非常好听,仿佛是鸟儿展开翅膀一般,动人的名字让人不禁浮想连篇,靓丽的色彩和精美的做工让我们无法一开双眼,雀替的魅力真的是让人难以忘怀,不如今天我们一起领略一下古建筑构件独有的魅力,也许雀替并没有让大家所熟知,但其实大家也都有见过雀替,也许在各种景点里,也有可能在电视剧中见过哦。

雀替的发展历史雀替的历史也有上百年之久,虽然它仅仅是一个小小的建筑构件,但却在视觉和力学上都发挥着重要的作用,雀替为后来的建筑奠定了一定的基础,雕形也分为三种形状。每一种形状都有每一种的特色,三种雕形应用到了三种不同的雕刻手法,雀替这个名字来源于清代,而它在宋代的书中被叫“绰幕”。清代时规定了它的长度应为所在开间的面阔的比例。

明代和清代时候的雀替,在柱头的位置三幅云和拱头作为支撑,和一般的雀替不同的,还有花牙子雀替,骑马雀替等。雀替从宋代开始,就不断的发展完善,图画越来越丰富,雕工越来越精细,花纹复杂,但也没有因此而变得粗糙,看到这些图案,还真的不敢相信,古人们是徒手不借助其他科技而画出来的,后来雀替也应用的越来越广泛,吸引了更多喜欢雕刻,和热爱建筑的人,让雀替应用到更多的地方,也能让雀替更好的流传下去,让我们更多人了解它。

元时期比较流行㭼头绰幕和蝉肚绰幕,㭼头绰幕是一个装饰很简单的雀替,它是在雀替上面的地方雕刻几条线段,成瓣状的形状。然而蝉肚的雕刻就会多一些,这两种雀替虽然都是有一些雕刻的图案,但是都是很简单的雕刻花纹,而元代之后的雀替图案才慢慢地丰富起来,加入很多之前没有的图案花纹,整体看起来更加美观。

到了明代,雀替才被人们更多的使用,明代时的雀替还留着一些蝉肚的痕迹,卷瓣比较均匀,每一瓣的卷杀都前面紧后面松,但已经变得完全不是宋元时的模样了,增添了自己的特别之处,技术也越来越成熟,也吸引了更多的人使用雀替。

清代时期,雀替构件已经变得非常成熟了,雀替使古典建筑的外形更加丰富。使建筑看起来更加美,清代时雀替又被叫做“插角”和“托木”慢慢地,雀替中部的线条越来越少,雀替中间的面积也慢慢减少,而上面也变的越来越大,并且上部让人感觉是向下面垂的,,形上的改变非常明显。清代的雀替就更加成熟一些了,图案也变得更加多了。

在中华建筑史历史长河中,雀替一开始也只是作为称重构件,后来慢慢发展成了美学的构件,由一开始仅仅的力学作用完美的转化成后来的美学作用,完美的从实用转化成了耐看,雀替形状由直线慢慢变成柔和的曲线,从正方形或者长方形变成特别而更为丰富的多边形。

雀替不光是形状在发生改变不,雕刻的手法和花纹也一直在发生着变化,雀替很多种图案,大多数是以动物为原型进行雕刻,一般会雕刻龙凤等图案,雕法有圆雕雕法,浮雕雕法,透雕雕法,三种雕法。每种雕法都有不同的灵魂,给人不同的视觉体验,满足更多人的喜好,也能吸引更多人的眼球。

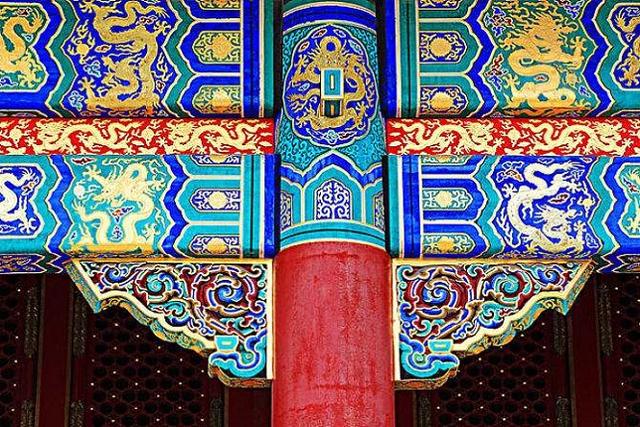

雀替成为了不能缺少的东西。因为它们的位置不同,所以就有了不同的要求,也就出现了很多形式,后来的建筑师都喜欢用风格不同的雀替,把它们放在自己的建筑里,在故宫中也有大量的彩绘雀替。

故宫里的雀替应该是最为细致的了,而且每幅雕刻还都有它的寓意,古人们都很在意画中的寓意,大部分雀替都会给人们留下很深的印象,让人们流连忘返,它们的做工精致,色彩搭配的非常舒服。在天后宫中的雀替有两种款式,在走廊间的柱头上也有大量雀替,并且都带有图案,而且每个雀替的图案都不太一样,但整体还是相互呼应,和谐且不失美感。

然而宋代和金代的雀替发生了改变,在原有的雀替下面增加了蝉肚的造型,元代蝉肚是最复杂的,从明到清的蝉肚外形越来越简洁,后来又在底下加了一个斗和一个拱。经过慢慢的发展,时代的进步,雀替也发生了很大的改变,其实雀替不光是彩色图案,还有浮雕卷草和龙凤图图案。大多数图案精美细致,并且风格各异,总会找到一种你喜欢的雕刻或者彩绘的图案。

雀替精美的纹样雀替的花纹,雕刻的图案越来越多,并且随着它不断的发展还变得越来越精美,,了清代时最丰富多彩而又非常精致,也可以说雀替因此慢慢变成了建筑上一种完整的装饰构件,一开始的雕刻形式非常简单,人们也并不是特别注重雀替上的雕刻,从明代开始才雕刻云,卷草纹图案等,清代中期之后,一些雀替雕刻有龙,鸟之类的动物图案,外形非常精美。雀替的图案也在不停的创新,每种图案都有它的神韵所在,各有不同,各有千秋,好像每一种都非常好看,每一种都让人非常喜欢。而且很难想象古人是如何把如此细致的图案雕刻在小小的木头上的。

1大雀替:这种雀替在古建筑中并不是经常能见到的,因为体积比较大,大部分大雀替都是用大型木头制造而成。

2雀替:这个雀替体积明显小于大雀替,这种雀替大多两侧较长。雀替从元代开始在室内外都开始使用,使用在建筑的柱子或者梁之间,既能称重又美观了不少,明、清时还加了一个拱一个斗,又增加了以前并没有的小构件。

3小雀替:这种雀替很小,所以不经常用在室外而是更多的用在室内,小雀替的外形随着时间并没有发生较大的改变。

4通雀替:这类雀替的外形与雀替没有什么太大的不同,它和雀替基本一样,并没有很大的不同。

5骑马雀替:二个柱子离近时,在梁柱相交的地方还要用到雀替,但它的装饰意义要大于实用意义,这时的雀替更加美观,已经不是最初只能起到承重作用的雀替了。

雀替放在梁头有一定的抗剪能力,使得建筑更加稳定,起到不可或缺的作用,从复杂的形式来看,雀替的复杂程度发生了很大的改变,人们越来越注重对雀替的装饰,雀替也在古建筑的装饰中起到越来越重要的作用,雀替纹样的细致程度随着时间的推移发生了很大的改变,风格也顺应但是社会的发展,各种图案被巧妙地加入到雀替上面,也并没有因为图案而显得突兀,而且越来越精巧细致,受到了更多人的喜爱。

雀替造型演变一开始雀替的跨度较大,后来到了清代才慢慢减少,从明朝开始,雀替在色彩装饰上就有了很大的突破,明代的很多建筑都有很好的体现,清代用到雀替的建筑也非常多,四合院中就常用到雀替,四合院是北京常见的古建筑,四合院的雀替大多精致美观,也着很深的文化。

每一个雀替都雕刻的仔细,让人流连忘返,往往建筑中很小的装饰都会有很大的意义,所以我们不能忽略建筑上的每一个构件,不能忽略每一个建筑师所设计的细节。雀替造型的演变顺应了当时社会潮流,随着时间的变化而朝着更好的方向演变。

人们根据雀替的含金量和工艺的不同将它分成不同的级别,但无论是低级还是高级,都精美绝伦,工匠们经常会在云墩下面再附加一个贴柱而立的小柱子,使得造型也更加美观。整体感觉非常高级,画与雀替完美的贴合在了一起,让人感觉它们本来就是一体的一般。这时的雀替就增加了新的创意,但并没有让人又违和的感觉。

我们应多去了解一些古代的建筑,领略他们的美丽,让传统文化继续传承下去,精美的雕刻总是会吸引到我们,我们应该了解古人的创意想法,探索他们智慧的结晶,将传统文化更好的发扬传承下去。

其实细细观察了解古建筑中的细节,会发现很多细腻的部分,古人在设计建筑时,每一个构建都投入了很多心思,值得我们后人去学习借鉴,多多了解古人的智慧,其实我觉得古建筑是非常有魅力的,细心推敲探索并加以运用,让传统文化流传千古。

参考书籍:

《雀替•拱眼壁》

《中国古代建筑史》

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com