唐代墓志大小(古代墓碑与墓志)

北宋政治家、文学家司马光说:“古人有大勋德,勒铭钟鼎,藏之宗庙;其葬,则有丰碑以下棺耳。”作为史学家,司马光还引经据典解释了“墓碑”与“墓志”的不同:秦汉以来,功勋卓著、品德高尚的人去世后,皇帝才命文人墨客写文字褒赞功德,并刻上石碑,这就是所谓的“碑”。到了魏晋南北朝时,又出现埋于墓中的铭志。“碑犹立于墓道,人得见之;志乃藏于圹中,自非开发,莫之睹也。”也就是说,立于墓道的碑像是“名片”,人人可见;而埋于坟墓中的墓志是展示逝者“丰功伟绩”的“悼词”,如果不打开坟墓,是看不到的(至于“志”后来何时又刻于墓前的“碑”上,已无从考证)。故而,司马光认为,如果所葬之人真是有功于国家和人民的大贤,生前就会被大家称颂,不必等到墓铭出土后才被人知;如果墓志铭是巧言令色、阿谀奉承、强加修饰的,谁又会相信?只不过徒增笑料罢了。

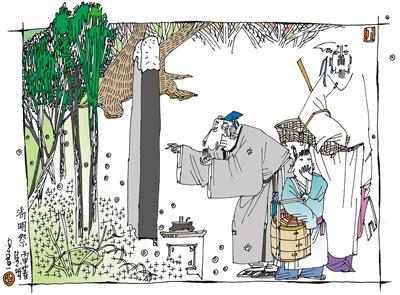

墓志不仅是要让铭记,也是永恒的艺术呈示。其作用不仅是为了彰显逝者“生平事迹”“德行操守”,也是一种史料,可供孝子们据此慎终追远。“温公论墓志”一文中就列举了北宋时期与范仲淹齐名的韩琦依据墓志追远的孝故事。

墓志的撰写是有固定格式的。墓志多用散文撰写,叙述逝者的姓名、籍贯、生平事略。写作的总体要求是叙事概要、语言温和、文字简约,具有概括性、独创性的特点。故而,墓志铭能让逝者得以全然的安宁,也让生者得以自如的安心。文献记载,古代几乎所有有钱有势之人皆注重墓志铭,历史上文学大家韩愈、柳宗元、欧阳修、王安石等都奉旨或“受谢”(拿稿费)撰写了不少墓志铭,独北宋大文豪苏东坡例外。宋洪迈《容斋续笔》卷六载:“作文受谢,自晋、宋以来有之,至唐始盛……本朝此风犹存,唯苏东坡公于天下未尝铭墓,独铭五人,皆盛德故……”即便诏令,对品德差的人,苏东坡也推辞不写。

诚然,古往今来的许多墓志,不乏溢美之词、阿谀奉承、歌功颂德。墓碑上的虚妄之言,说白了就是往死人身上抹彩,给活人脸上贴金。但从古人立碑于墓前、埋志于墓中及司马光的“墓志观”和苏东坡不写“谀碑”的态度来看,古人是深谙“金杯银杯不如老百姓口碑”的。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com