九品中正制怎么选(上品无寒门下品无士族)

在中国古代,人才对一个朝代而言非常关键,一个朝代的兴衰荣辱都离不开人才的选拔。东汉末年,以世族为代表的贵族,利用权势操控了地方上的选举。世家大族之间由此产生利益冲突,而"九品中正制"就应运而生。它是由吏部尚书陈群建议,魏文帝曹丕于黄初元年制定。这个制度一直到西晋才逐渐拥有完整体系,后到南北朝时又有所变化。

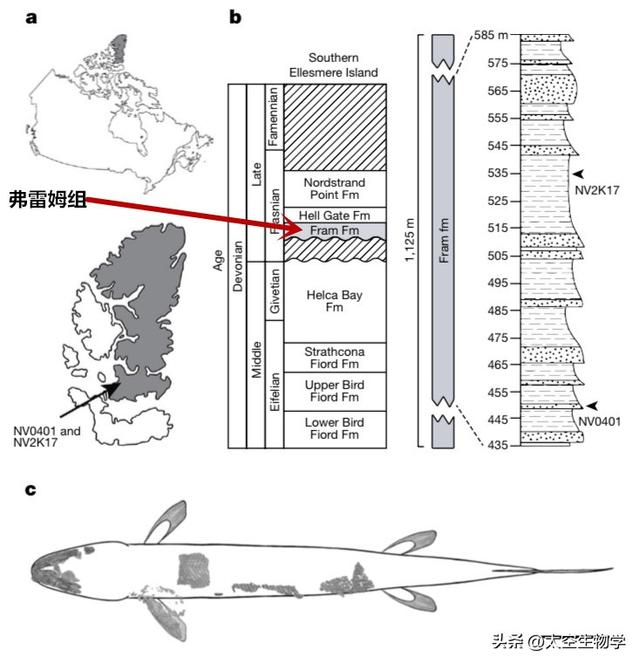

九品中正制具体实施方案

九品中正制下人才审核步骤

作为朝廷选用官吏的依据,九品中正制一共分为九个等级。在各地分别设立了大中正和小中正,大中正是当地有名望的推荐官, 由他们负责评定人才的等级;小中正的工作任务就是帮助大中正将审核后的结果上交。最后由吏部根据考试的评价做为依据,最终给他们官位上的升迁。

在中正制之前选拔官吏的另一种制度则是察举制,察举制与中正制的不同就在于它是由地方上的官员在自己管辖的地方随时可以考察并选取人才,经过试用考核再任命官职。品级越高,就会被分配到越最重要的职位。它是一种模糊的,半主观的评判制度。有点类似于我们在上学期末时评定的优良中差,或说是电话回访中让你评价的"非常满意、满意、一般、不满意"也不为过。

九品中正制下官员与品级对应关系

它在历史进程上起到的作用和实施的弊端九品中正制的实施一方面为选拔官吏建立标准;另一方面为皇室与世家大族的紧张关系进行了缓和,但这也成为了它的弊端。

提出九品中正制度的陈群,自己本就是士族。在他们父辈那一代,一直都是按照门第决定仕途。大虽也是有权力的,但这份权利却不是来源于君主,而是自己的建立的近交也就是我们说的门第。这种制度可以认为是皇帝和士家大族共同执政,皇帝的权力需要各士族之间的平衡,当平衡被打破时,权利比较大的臣子就会架空皇帝,更加巩固自己的门第,最后达到篡位的目的。在中正选拔官员的过程中,有才有德的选人标准逐渐被忽视,反而是有家世背景的人则越来越容易入选,后来逐渐发展成为九品中正制的主要标准,如此一来,九品中正制看似是缓解了朝廷与地方之间的矛盾,解决了当时的燃眉之急,但是实际从长远来看,却是一种不完善的制度。

九品中正制

九品中正制,容易被当时地方上的中正所掌控,人人都想当中正,到了魏晋南北朝时期甚至有“上品无寒门,下品无士族”的说法,使朝中的人才严重不足,同时由于世族之间为谋取自身的利益,导致士族之间关系的破裂,引发阶层之间的矛盾。

魏文帝曹丕施行九品中正制的真正原因中正制度真正的目的是为了帮士家大族恢复因战乱而丧失的的特权,从而更深入掌握朝中的权力。

曹丕知道到制度实施会带来的后果,但他接受这个方案是因为因为世族给了他很大的政治帮助,他在登上帝位的过程中,如果没有了世家大族的支持,曹丕也不好掌控当时整个朝堂的局势。毕竟当时他还没有那么大的威慑力,对他来说,当初帮助他攻下江山老将并不是他的真正依靠,所以曹丕接受九品中正制也是出于无奈向世族力量的妥协。

九品中正制后期的改革过程

古代各时期选拔人才的制度演变

随着时间的推移,到了司马懿当政时期。为了巩固司马家族在朝廷的地位,司马懿对原有的九品中正制上做出了调整。《晋书》就有相关记载: “司马懿除九品、洲设大中正”意思就是说司马懿改变了在中央设立大中正,将选拔官员的部分权力分给了地方。一开始还有皇亲势力的反对,后来司马懿发动政变,将曹义等反对势力铲除,真正建立了司马家族的的朝政地位。

后来《通典》 有记载称:"晋宣帝加置大中正,故有其用人甚"

综上所述司马懿对于九品中正制最大的改变就是将大中正、小中正调派到地方上,进而使朝廷的选拔官员的权力进一步被削弱。司马懿时期对于九品中正制的改革,很大程度影响了地方豪强以及门阀世族,更利于他们的发展,同时也为门阀垄断魏晋南北朝的官庭打下基础。

魏晋南北朝时期官员出身占比图

到司马炎建立西晋的这一段时间,九品中正制又有了巨大的发展。为了更好的为世家提供便捷的办事权利,中正开始也由郡中正推荐,地方官则再没有权利干涉。所以即使朝廷还拥有选拔官员的权力。但如果是在朝堂有一席之地的大官,很轻易就可以只手遮天。

到了南北朝时期,这时候的九品中正制的已经成熟。其实在东晋建立之初,当时就有一句广为流传的话——"王与马,共天下"。从这句话就能清楚了解到当时士族与皇帝已经处于共同治天下的局面,而我们也能推测出九品中正制逐渐完成了向世家门阀化的转变。

据《晋书》记载"年末弱冠,甚有重名,以选入东宫"等等话语

这说的就是高门子弟拥有直接入士的资格,也代表着九品中正制的成熟发展,选拔官员则完全有由士族垄断。而一些小地主、寒门等等却往往没有与之能力相匹配的官职,大多数时候只能依附与豪门,这种状况一直持续了数百年之久。

到了隋唐时期,历代皇上都想打压士族,从而维护皇权权威。于是就有了科举制度的制定与发展,再加上当时民间不少高人才子,创造出了印刷术等科学技术,这极大地冲击着世家大族的权力,而九品中正制存在的弊端也逐渐显露。此后世家门阀的利益也受到不小的冲击,九品中正制也慢慢没落下来。

九品中正制实行后带来的影响实际上九品中正制在推行不久后就逐渐成为士族地主控制选举的一种政治特权,它的推行实施也大大巩固了士族的权利,甚至导致后期的门阀政治。

士族族谱

从上面的九品中正制的发展历程看,它可以说是皇室与士族的妥协而顺应推行实施的制度,但是他却没能真正达成最初平衡皇室与士族利益关系的目的,反而为士族提供了“快速通道”。

在《晋书.王沉传》中就有关于门阀等级的记载:“百辟君子,奕世相生,公门有公,卿门有卿。”

“公门有公,卿门有卿”大概意思是说寒门小地主阶层的人没有机会入选,而被选为上品的都是世家子弟。由此我们不难看出,九品中正制已经完全沦为了为世家大族方便行使政治特权而走的形式化流程,也逐渐演变成为世家大族垄断官场的手段,甚至当时只要依靠出身就可以得做高官。

我们不妨试着分析,在魏晋南北朝时期占据主流的九品中正制,让世家变得如鱼得水。而皇权几乎沦为了附庸。但是到了隋朝废除九品中正制后,世家大族逐渐没落。虽然世家在朝堂仍然存在一定的影响力,但是随着科举制度的完善发展后,世家就慢慢的退出了历史的舞台。

豪门盛宴——士族的聚会

笔者认为九品中正制是夹在察举制与科举制之间的一个"半成品",是中央皇权与地方世族之间相互对抗、妥协、博弈的产物,它可以说是从汉代郡国制向中央集权制发展过渡时期中产生的一个不成熟的"畸形儿"。

我们回顾历史,如果从初心来说,察举制也好,中正制也好,包括后来的科举制,最初都是为了选出能为国效力的人才。家世背景只不过是参考用,只不过在实施过程中,在士族的控制下,门第家世的因素被无限放大了,才有了后来“ 上品无寒门,下品无士族”的局面。

注:参考《晋书》、《通典》。

图片源自网络,侵删!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com