郭沫若反七步诗原文(郭沫若两首反七步诗)

曹植的《七步诗》历久流传,家喻户晓。不过,在长期的薪传中,只保留了这六句,即:

煮豆持作羹,漉菽以为汁。

萁在釜下燃,豆在釜中泣。

本是同根生,相煎何太急?

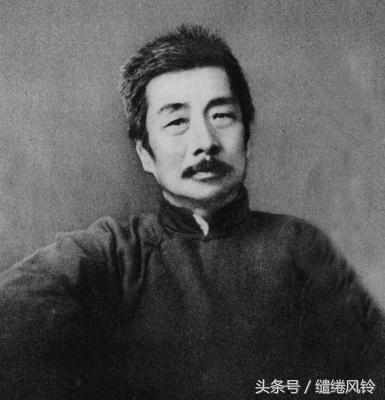

对于这首脍炙人口的“七步诗”,不意在中国现代文学史上,却有两位文学大师先后作有“反七步诗”,反其意而作,赋诗以新旨,两位作者,一是鲁迅先生,一是郭沫若。

鲁迅的“反七步诗”,题为《替豆萁伸冤》,写作:

煮豆燃豆萁,萁在釜下泣:

我烬你熟了,正好办教席!

这首诗写于1925年6月5日,发表于1925年6月7日《京报副刊》,是附在杂文《咬文嚼字(三)》中问世的。此诗涉及的历史背景是:1925年春,北京女子师范大学校长杨荫榆与段祺瑞政府沆瀣一气,专事迫害进步学生。学生忍无可忍,奋起自卫,并由刘和珍、许广平等倡导组织了学生自治会,与其展开斗争,是为女师大学生风潮。

杨荫榆为了制造舆论,责令其亲信哲教系代主任汪懋祖于1925年6月2日,在《晨报》上发表致全国教育界意见书,极力颂扬杨荫榆功德,指责反杨学生,谓之“今反杨者,相煎益急”,将杨荫榆压迫进步学生,说成是“兄弟相煎”。鲁迅当时在女师大任教,他对于受迫害的青年学生深表同情,对于封建余孽杨荫榆之流深恶痛绝,而对于帮闲文人汪懋祖之辈的奇谈怪论则嗤之以鼻,以其子之矛攻子之盾,遂撰反七步诗一首,旨在为“豆萁”鸣屈伸冤。

诗中的“办教席”,指的是1925年5月7日杨荫榆在北京西安饭店宴请女师大评议员之举。在此宴席中商议开除刘和珍、许广平等六位学生自治会的负责人之事。汪懋祖当时也出席宴会。鲁迅借此“反诗”,以辛辣的笔触,针对杨、汪者流,投以绝妙的讽刺和鞭笞。

继鲁迅之后,郭沫若的《反七步诗》亦属非同凡响。诗云:

煮豆燃豆萁,豆熟萁已灰。

熟者席上珍,灰作田中肥。

不为同根生,缘何甘自毁?

此诗写于1943年7月7日,当时郭沫若居重庆,中国抗日战争正处相持阶段,“有点历史癖”的郭沫若,以饱满的激情,一气呵成地写作了长达万言的史论宏文《论曹植》,这首《反七步诗》即附在此文之末。

《论曹植》一文收入作者《历史人物》一书。此书初版于1947年由海燕书店推出,后于1951年6月由上海新文艺出版社出新一版,之后的6年中重印12次,达47540册。作者在书前《序》言中,对于曹植一面充分肯定其在中国文学史上所占的地位,借用钟嵘《诗品》的话,誉为“粲溢今古,卓尔不群”;另一方面,则指出曹植的多项不足,诸如骄纵任性,恃才傲物,而自《洛神赋》以下数篇作品“摹仿痕迹异常显露”云云。

至于历代被人传颂的曹植的神来之笔《七步诗》,郭沫若则认为“过细考察起来,恐怕附会的成分要占多数”。他写道:站在豆的一方面说,固然可以感觉到萁的煎迫未免过火;如果站在萁的一方面说,不又是富于牺牲精神的吗?我因而作了一首《反七步诗》。然而,当时诸多读者阅后,却对此不发为然,甚至有作家公开指责郭沫若有“仿效”、“跟风”之嫌,对此,亲爱的条友们,您怎么看?

编辑整理:清风剑客

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com