解读王阳明传习录133节(解读王阳明传习录149节)

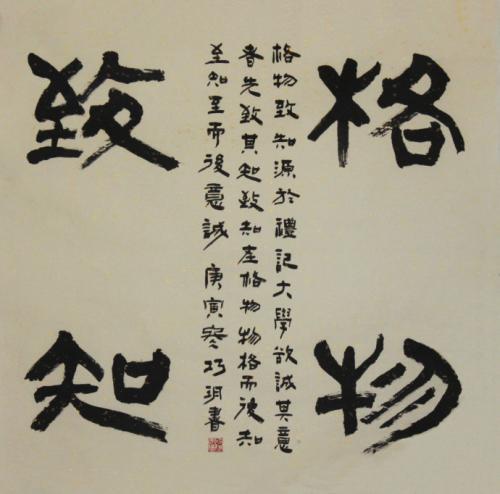

来教谓:“如必以学不资于外求,但当反观内省以为务,则正心诚意四字亦何不尽之有,何必于入门之际,便困以格物一段工夫也?”诚然诚然!若语其要,则“修身”二字亦足矣,何必又言“正心”?“正心”二字亦足矣,何必又言“诚意”?“诚意”二字亦足矣,何必又言“致知”,又言“格物”?惟其工夫之详密,而要之只是一事,此所以为“精一”之学,此正不可不思者也。夫理无内外,性无内外,故学无内外。讲习讨论,未尝非内也;反观内省,未尝遗外也。夫谓学必资于外求,是以己性为有外也,是“义外”也,“用智”者也。谓反观内省为求之于内,是以己性为有内也,是有我也,自私者也。是皆不知性之无内外也。故曰:“精义入神,以致用也;利用安身,以崇德也”;“性之德也,合内外之道也。”此可以知格物之学矣。“格物”者,《大学》之实下手处,彻首彻尾,自始学至圣人,只此工夫而已,非但入门之际有此一段也。夫正心、诚意、致知、格物,皆所以修身。而格物者,其所用力,日可见之地。故格物者,格其心之物也,格其意之物也,格其知之物也。正心者,正其物之心也。诚意者,诚其物之意也。致知者,致其物之知也。此岂有内外彼此之分哉?理一而已。以其理之凝聚而言则谓之性,以其凝聚之主宰而言则谓之心,以其主宰之发动而言则谓之意,以其发动之明觉而言则谓之知,以其明觉之感应而言则谓之物。故就物而言谓之格,就知而言谓之致,就意而言谓之诚,就心而言谓之正。正者,正此也;诚者,诚此也;致者,致此也;格者,格此也。皆所谓穷理以尽性也。天下无性外之理,无性外之物。学之不明,皆由世之儒者认理为外,认物为外,而不知义外之说,孟子盖尝辟之。乃至袭陷其内而不觉,岂非亦有似是而难明者欤?不可以不察也。

译文:来信指教中写道:“若认定学问根本不必到心外寻求,只需要致力于返身自省,那么,“正心诚意”四个字岂不是已经说得很透彻了吗?又何必在学问的入门处用“格物”这一功夫来困扰学习者呢?”

所言极是!所言极是!如果说学问要旨的话,“修身”两个字就够了,又何必再讲“正心”呢?“正心”两个字也足够了,又何必再讲“诚意”呢?“诚意”两个字也足够了,又何必再讲“致知”,再讲“格物”呢?只是因为学问的工夫详尽周密。但其要点也只是一件事,这才是被称为“精一”之学的原因,这里正是不得不深思的地方。理是不分内外的,性是不分内外的,所以学也是不分内外的。讲习讨论,并不是说否认了内在;返身自省,也并不是说否认了外在。如果说学问一定要到心外寻求,那就是认为自己的性还有外在的部分,也就成了“义外”,也就成了“用智”。如果说返身自省就是求之于内,那就是认为自己的性还有内在的部分,就成了“有我”,就成了“自私”。这两者都是不明白性是无内外之分的。所以说:“精义入神,以致用也;利用安身,以崇德也”;“性之德也,合内外之道也”。从此处就可以知道格物的学问了。“格物”是《大学》中指出的切实着手处,彻头彻尾,从初学者直到圣人,只有这一个工夫而已,不仅仅是入门时有这一工夫。正心、诚意、致知、格物,都是为了修身。而格物的功夫,是使人所用之力每天落实到能看见的地方。因此,格物是格其心中的物,格其意中的物,格其知中的物。正心,就是正其物之心。诚意,就是诚其物之意。致知,就是致其物之知。这哪里有内外彼此的区别呢?理仅有一个而已。从理的凝聚上而言称为性,从凝聚的主宰处而言称为心,从主宰的发动处而言称之为意,从发动的明觉处而言称为知,从明觉的感应处而言称为物。所以,从物上来说称为格,从知上来说称为致,从意上来说称为诚,从心上来说称为正。正,就是正这个;诚,就是诚这个;致,就是致这个;格,就是格这个,这都可以称作“穷理而尽性”。天下没有性外之理,没有性外之物。圣人的学说之所以不能倡明,都是因为世上的儒生认为理是外在的,认为物是外在的,而不知道“义外”的说法,这种说法孟子曾反驳过,以致于重蹈覆辙而不觉得。此处岂不是也好象对而实际难以说明的地方吗?不能不加以明察啊!。

解读:罗整庵之所以提出这段的问题,原因就是他注意到了“物”和“意”、“心”之间的一个明显差别,即一个是人心之外的存在,一个是人心之内的存在,产生此疑问时的罗整庵的脑波频率,反而和我们现代人在理解“意识”和“物质”关系时的脑波频率相一致,两者的共同点是:都认为外在之物和人的内在意识可以划分为两个完全独立的两个事物。但是在前面我们就反复说过,阳明对这种解释世界的方式一直都是一种视而不见的态度,他认为自己的这种看待世界的方式才是有意义的。

所以,罗整庵看到的是“物”和“意”、“心”之间的区别,阳明强调的是“物”和“意”、“心”——当然,作为一个系统,还包括“知”、“性”——的同源关系,“物”、“知”、“意”、“心”、“性”皆来自于“理”,这个“理”在阳明心学的体系中,一旦被提及,就必然涵盖如下意义:理是本然如此的自然之则在人心的如实投射。

虽然在这个定义中,出现了“自然之则”,但是阳明更重视的是“如实投射”这四个字,因为对于世界的其他万物而言,自然之则同样会对他们起作用,而“如实投射”这个功能是“人”所独具的,我们知道,从常理而言,我们定义一个东西,是从其所独有的区别于其他事物的方面的性质来定义的。比如我们说飞机,同样作为一种交通工具,它区别于汽车和轮船的特点就是能在空中飞,所以,说到“飞机”这两个字,我们的重点会落到“飞”字上,虽然从制造材料上来说,飞机、汽车、轮船可能会用到同样的金属材料,都要靠机器发动作为动力,但是我们不会在理解“飞机”这两个字时将重点落在“机”字上。唯物主义在阐释“意识”和“物质”的关系时,将“物质”作为决定性因素,虽然从逻辑上也可以建立一套自圆其说的理论,但是,从我们通常对事物定义的角度看,这显然是忽略了人所特有的这种区别于世间其他万物的特性,即对“自然之则”能“如实投射”的这种特性,反而抓住了世间万物和人类所共同遵循的无法区别的“自然之则”作为定义“天人关系”的总前提,岂能不谬?

欢迎关注我:

“一生伏拜王阳明、曾国藩,想交一起知行合一、修身养性的朋友”

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com