君君臣臣父父子子的故事(君君臣臣父父)

齐景公向孔子请教如何治理国家。孔子说:“做君主的要像君的样子,做臣子的要像臣的样子,做父亲的要像父亲的样子,做儿子的要像儿子的样子。”

齐景公说:“讲得好呀!如果君不像君,臣不像臣,父不像父,子不像子,虽然有粮食,我能吃得上吗?”

-------------齐景公:名杵臼,齐国国君,公元前547年-公元前490年在位。鲁昭公末年,孔子来到齐国。

孔子告诉齐景公,君君臣臣父父子子,是政事的根本。孔子向齐景公提出这四点,是针对齐国的朝政而发的:即君王要有君王的权柄、威望和恩德,不能被臣子代替;臣子要履行臣子的本分职责,不能越界,做君王应做的事情;父亲要有父亲的德行,儿子要有儿子的地位和职责。

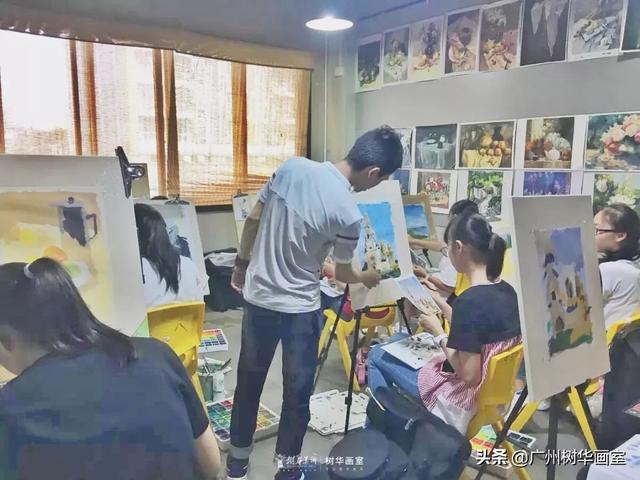

(孔子的建议就像这幅图,好看,但是事实上行不通并有危险)

------以今天的眼光看,孔子和晏子对齐景公提出的建议,基本是要恢复传统礼制,而事实上传统礼制早已与当时的形势发展南辕北辙,所以尽管听起来头头是道,事实上根本行不通。仅凭恢复礼制也就是依靠君权强行恢复原有秩序,是不符合当时齐国的政治经济形势的。强化君权最好的办法是根据当时的经济发展形势和政治局势,由齐景公进一步实施改革,创新制度,重新分配权力和利益,以收拢民心。如果真的实施彻底的改革,田氏的小恩小惠根本就不值一提。但以晏子和孔子这群道德高尚的保守派的思路,虽对现实感到不满和迷惑,却想不到前进,只能想到后退。晏子虽是名臣,但强于守成,与前辈改革派的管仲比起来,在思路和能力上差的不是一点半点。而齐景公则是因奢侈过度,施政能力低下而无力实施改革,更不敢以武力消灭田氏。

而在培养和选定接班人方面,齐景公则感情用事,不是根据儿子的贤德和朝臣的拥护程度来选择太子,而是根据自己的喜好,而喜好却是随着齐景公对妃子们的喜爱程度和枕边风摇摆不定的,最终也没定下个像样的接班人,导致齐景公去世后为争夺继承人位置的内乱,并使田氏进一步坐大。

------《论语集注》中,杨氏评价:君君臣臣父父子子的秩序之所以能确立,是因为有其必须遵循的制度礼仪。齐景公赞同孔子的话,却不能去采取相应的措施,这就是知道却不想做啊,这就是齐国内乱的原因啊。

对于杨氏的评价,我前面已有点评,不是不想做,而是孔子的恢复传统的逆潮流而行的建议,根本就没法做、不能做、无心做、不敢做!

当然,当剧烈的改革变动期过后,新的秩序建立起来,孔子的君君臣臣父父子子的理论便得到用武之地了,各司其职,各敬其位的思想,有利于社会的稳定和财富的公平分配,对官民双方而言,都是比较好的选择了。

以下是《论语集注》原文:

(孔子在变革的年代,对景公提出了倒退的建议,怎么行得通呢?)

齐景公问政于孔子。

齐景公,名杵臼。鲁昭公末年,孔子适齐。

孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。”此人道之大经,政事之根本也。

是时景公失政,而大夫陈氏厚施于国。景公又多内嬖,而不立太子。其君臣父子之间,皆失其道,故夫子告之以此。

公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽有粟,吾得而食诸?”景公善孔子之言而不能用,其后果以继嗣不定,启陈氏弒君篡国之祸。

杨氏曰:“君之所以君,臣之所以臣,父之所以父,子之所以子,是必有道矣。

景公知善夫子之言,而不知反求其所以然,盖悦而不绎者。齐之所以卒于乱也。”

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com