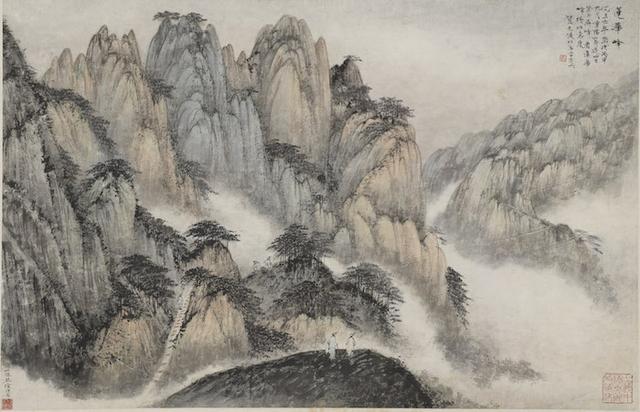

张大千画了几幅华山云海图(现场尽写奇峰)

澎湃新闻记者 陆林汉

“昔日黄山是我师,今日我是黄山友”。

20世纪上半叶,在黄山旅游逐渐成为了一种社会生活风尚。而在艺术创作中,黄山也成为了山水画创作的重要粉本,在山水画的发展中起着继承发展、开拓引领的作用。

8月9日,“尽写奇峰——上海中国画院藏黄山主题作品展”在上海程十发美术馆开幕。展览通过文献与院藏作品的有机结合,以社会人文的学术视角生动阐释了黄山与中国近代山水画革新的关系及黄山写生对海派绘画面貌的影响。展出作品包括郎静山与张大千的黄山摄影,刘海粟《黄山立雪台晚翠图》,钱瘦铁《天都晓色》等。

展览入口处

展览现场

展览现场

澎湃新闻了解到,此次展览甄选画院画师27件黄山主题的作品,大部分创作于上世纪50、60年代。作品皆从黄山景色入手,如莲花峰、天都峰、百丈泉、百步云梯等。还有代表黄山奇松、怪石、云海等特色景观的作品,如刘海粟《黄山立雪台晚翠图》,钱瘦铁《天都晓色》,孙雪泥、陆小曼的《黄山烟云》,沈迈士的《黄山云松图》,应野平《排云亭远眺》,胡若思的《黄山苍龙松》等。

从“黄社”到“黄山写生”

20世纪上半叶,上海作为亚洲第一国际化的大都市。利用节假日去周边风景名胜旅游,成为一种社会生活风尚。而作为中国传统绘画中最主要画科的山水画,发展到20世纪,出现了前所未有的冲突与机遇:艺术家们一方面要面对着西方绘画的冲击,一方面要突破陈陈相因的图式。

至此,黄山成为了焦点,不仅成为了旅游的绝佳之地,也在艺术发展中,作为风景与山水的对话主题,成为了山水画创作的重要粉本,在山水画的发展中起着继承发展、开拓引领的作用。

《艺术界与黄山 》燕子 原载1930 年 第1卷 第4期 《蜜蜂》

展厅现场,黄山地形图,及相对应景点的艺术作品

1933年杭徽公路的通车掀起了一波与文艺圈携手的黄山旅游开发热潮,一大批聚集于沪上的艺术家,进行黄山题材的文艺创作,包括国画、摄影、游记等。1934年,为黄山的开发与山道的维修及其宣传,浙江建设厅聘请许世英担任“黄山建设委员会”的主任,筹划黄山开发事宜。后于1935年1月10日召开第一次正式的委员大会,聘请张善孖、张大千、钱瘦铁、黄宾虹、许士骐、郎静山、钟山隐、邵禹襄、汪采白、梁得所、许际唐、罗谷荪、余大雄、陈小蝶、叶浅予、姚文采等十九委员负责宣传推介,该会委员为名誉职员,不支付薪酬。

1934年5月,应浙江建设厅之邀,文艺界名流赴黄山游览,以资宣扬。归来后张大千在上海与张善孖、郎静山、黄宾虹、钱瘦铁、许士骐、钟山隐、汪采白等诸艺坛名流组织了“黄社”,号召同道赴黄山采风,藉以提倡艺术、宣传黄山名胜。该社是志同道合的艺术家自发组织的推介黄山名胜的社团组织,其成员曾摄有黄山题材照片及国画作品千余幅,举办过多场书画摄影展览,并在《申报》《良友》为主的报刊杂志上进行宣传。

展览现场

《春树奇峰》 郎静山 1934年(资料图)

《黄山仙影》钱瘦铁 原载1927 年第2卷第5期《紫罗兰》

在1934年至1935年期间,黄社主办过多场以黄山名胜为主题的展览,展品以诗词、书画、摄影为主的作品数百件,画家有张善孖、张大千、钱瘦铁、黄宾虹等人,摄影家以郎静山、徐天章、马国亮、陈万里等为主。该展最早在1934年12月15日上海八仙桥青年会开展,后于杭州、北京、南洋、欧洲等地巡展。

展厅开端的一大亮点便是以大量文献展示文艺界的写生活动对黄山旅游开发的开创之功。程十发美术馆展览部工作人员告诉澎湃新闻,“当时,去黄山游览作为一种消夏的旅行方式,也作为一种都市生活旅游的出行方式,而上海的旅游宣传媒介较多元,所以就从上海借力来做宣传、推广。”

张大千1931年的黄山摄影作品《蓬莱三岛》

张大千拍摄的黄山景观,并写题跋

“黄山的开发绕不开张大千。1927年,张大千就来到黄山,探索黄山,如同遇水搭桥,遇山开路那样。因他师法石涛,而石涛又特别爱画黄山,所以他的黄山之游开始得特别早。1931年,张大千第二次来到黄山,拍摄了一批摄影作品,并选择了其中的12件与描绘黄山的古画对应的摄影作品,在上面写了题跋。另外,不得不提的还有郎静山。他把中国化的审美意境运用到了摄影创作中。而这一系列的表达对于中国画,特别是现代山水画的发展是非常有意义的。”程十发美术馆展览部工作人员表示。

郎静山《春树奇峰》集锦前原照

黄山写生从明末清初开始,有渐江的净简、梅清的奇崛、石涛的笔精墨妙。发展到了近代,尤其是20世纪50、60年代以后,黄山写生带来了山水画面貌的出新,区别于明清以降四王摹古师古的笔墨程式。并且群体也由最初的黄山画派、新安画派,发展到海派,甚至吸引了来自全国各地的画家。

黄宾虹一生痴迷于黄山,他曾先后九上黄山,对家乡的山水了然于心。其在《黄山卧游》的题跋中说,他每年都要上黄山,以师法自然,因此他能在吸收新安画派及历代诸名家的基础上,加以创新,独辟蹊径,创作了一幅幅浑厚华滋,意境深邃的画作。

1988年,刘海粟“十上黄山”时写生作画

刘海粟“十上黄山”的故事更是家喻户晓。刘海粟在《黄山谈艺录》中深情地写道:“黄山为天下绝秀,千峰万嶂,干云直上,不赘不附,如矢如林。幽深怪险,诡奇百出,晴岚烟雨,仪态万方。其一泉一石,一松一壑,不仅触发你的诗思,惠你画稿,提供无限美境,或使你心旷神怡,或使你无言对坐,寝食皆废,终日忘饥,以至阔别数十年后,仍能保持极深印象,一朝念及,回忆便如飞流倾泻,纵然白发垂耳,心情也贴近生命的春天!祖国山河,如此壮丽,如此丰饶,怎不令诗人袖手,画师折腰? !”

钱瘦铁《九龙潭》,原载1929年教育部全国美术展览会出版《美展特刊》

此次展览中,主办方亦通过文献与作品并置的陈列方式,展现了钱瘦铁对黄山的痴迷。钱瘦铁多年临习石涛、石溪等新安画派的黄山图,对黄山一直心有戚戚,“尝以未游黄山为憾”。轶闻载,钱瘦铁有机会与沪上名山水画家汪仲山(1877-1946)相约共赴黄山游览。两人在山上住了两个多月,流连忘返,所携费用尽数花光,无法返回沪上。而钱瘦铁经过此番深入游山,艺术造诣也更上一层楼。郎静山曾评价道:“唯瘦铁先生能静和两派,而以宋元人逸笔来写江南风景以及黄山奇景,实可称为划时代的大画家。”

钱瘦铁游庐山御碑亭道畔之留影,汪仲山摄, 原载《上海漫画》 1929 年 第49期

展出作品,钱瘦铁《黄山前海》

钱瘦铁,《天都晓色》,1956年

山水画的传承与转变

随着地域性的不断扩大,黄山在山水画发展中成为了一个特殊的符号。这种特殊的符号同时滋补了画家个人风格的形成,推动着整体山水面貌的改变。与此同时,黄山写生的热潮也推动着艺术界对于中西绘画的讨论。

《国画月刊》是当时设址在上海的最大的绘画团体的中国画会刊物。1935年2月10日和3月10 日《国画月刊》分正、续两期刊出了由贺天健任主编的“中西山水画思想专号”,记录了民间学术团体组织的一次重要的学术活动。“专号”以中国山水画和西方风景画为讨论的焦点,中国画坛在面对西方绘画的挑战和冲击下,试图从山水画入手去解决中西绘画比较,中西艺术融合及中国画的变革与创新等问题。而郑午昌曾在《中西山水思想专刊展望》中说,“我们不但应做一只蜘蛛,在固定的范围吐着质有的丝,并且应做一只蜜蜂,飞向中西古今艺术的藩篱,吸采其精汁,而融冶之,消化之,酿成一新时代的佳蜜”。

唐云《百步云梯》,1961年

吴青霞在黄山写生

新中国成立后,随着“新国画”改造运动的开展,山水画出现了新的风气。“搜尽奇峰打草稿”“笔墨当随时代”的主张被推崇,画师们深入生活,黄山成为他们师古人、师造化的溯源与回归的重要主题,也促使他们突破传统,走出复古窠臼。黄山题材的不断被塑造,为山水画的表现力拓展了新的维度,也反映了该题材在变革过程中如何与社会文化和时代精神的融合。

此次展览的后半段呈现的便多为这一时代的作品。这些作品大部分创作于上世纪50、60年代,作品皆从黄山景色入手,如莲花峰、天都峰、百丈泉、百步云梯等;还有代表黄山奇松、怪石、云海等特色景观的作品,如孙雪泥、陆小曼的《黄山烟云》,沈迈士的《黄山云松图》,应野平《排云亭远眺》,刘海粟《黄山立雪台晚翠图》,钱瘦铁《天都晓色》,胡若思的《黄山苍龙松》等。

贺天健《黄山西海门中》1960年

贺天健,《莲花峰》(之一),1956年

贺天健,《莲花峰》(之二) 1957年

贺天健《我年六六卧游看黄山》,1958年

孙雪泥、陆小曼《黄山烟云》 1960年

沈迈士《黄山云海》1960年

其中,观众可在展厅中看到不少贺天健对于黄山莲花峰、天都峰等景点的描绘。主办方称之为贺天健山水的小专场。而孙雪泥、陆小曼合作的《黄山烟云》则是一幅具有写生感的画作,如同摄影取景框的构图,有别于传统绘画。

1970年代末始,随着经济改革开放、思想解放,黄山再次聚焦了众多艺术家的目光。他们虽然师从不同,但都歌颂黄山所代表的奇胜的自然景色,在各自师承的基础上,进一步与传统山水画拉开距离。程十发美术馆展览部工作人员表示,“与上世纪50、60年代的创作相比,上世纪80年代关于黄山的创作更多的是探讨这个题材的艺术性。”

应野平《排云亭远眺》1973年

孙祖勃,《黄山散花坞》

沈迈士,《黄山云松图》,1981年

胡若思《黄山苍龙松》1980年

郁文华,《写黄山所见》

其中,张大千的学生胡若思尤长于绘画黄山奇景,他以传统中国山水画笔墨为基础,在色彩、水墨,结构上都有着独到见解,开创了当代“黄山画派”新格调。他笔下的山水也以黄山景致为代表,水墨氤氲,墨彩幻化。而另一边,则是张大千的另一位学生郁文华的作品展现,也可从中看出其新颖的绘画技法。

刘海粟《黄山立雪台晚翠图》20世纪80年代,借展自刘海粟美术馆

展厅末端的最后一件作品是刘海粟创作于80年代的作品《黄山立雪台晚翠图》。画作前的展柜则展现了刘海粟早年的国画作品文献资料和油画文献资料。从对比中可见,随着中西文化的滋养,刘海粟在80年代的创作中已然将中国画和西画融为一体,形成了独特而大胆的泼彩画法。

出口处引用的刘海粟名言“昔日黄山是我师,今日我是黄山友”或许就是艺术家们对于描绘黄山的最好写照。

附:

程十发美术馆将在本周推出黄山追“艺”之旅。入馆后,观众可以在服务台领取一张黄山追忆的任务路线图和粘纸,在尽写奇峰这个展览中,找到地图里景点所对应的画作,将画作所标序号的粘纸贴在景点旁的虚线中,以此用地图的形式串联起画师在黄山写生的足迹与作品。

黄山追“艺”路线图

开幕当天,展览出口处设有乾坤大挪移互动体验区。这里的每一个元素都是取自本次展览作品中,观众可以随意组合,以此体会中国画创作中“经营位置”的重要性。在二楼展厅入口处,则有“妙笔生花-画出你心中的黄山创作区”,为观众提供创作的空间。

互动体验区

展览将持续至10月16日。

责任编辑:李梅

校对:刘威

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com