雪峰禅师顿悟的故事(渡尽劫波兄弟在)

本文改编自《喻世明言·明悟禅师赶五戒》

卷首语:崇慕至极,乃有仙佛。

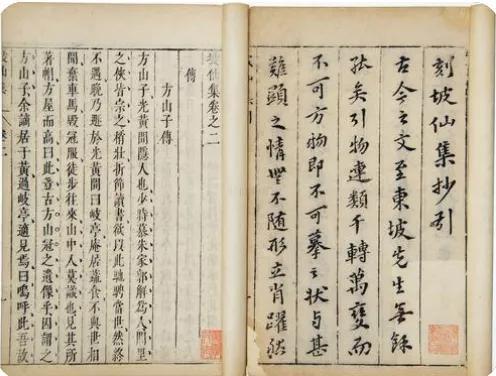

凡对苏轼有所了解的诸君,不知注意没有:苏轼一生无论到哪里总有个和尚佛印的身影,如影随形;他的好友里还有个山谷道人,其本人号东坡居士(对在家修行者的称呼),是不是有点奇怪?同时,后来的文人提到苏轼,均称其为“坡仙”、“坡老”,如:“坡仙为欠十眉咏,李及何妨一砚持”(宋·许月卿),“换桥渡舫,添柳护堤,坡仙旧迹今续”(宋·张矩),“奚官有知应解笑,世无坡仙谁赏音”(金·元好问),“赤壁冷烟销魏卒,黄州淡月照坡仙”(元安南王陈益稷)……难道苏轼成仙了?《东坡志林》里还真有苏轼成仙的记载,可见后人对苏轼是多么的崇慕,都希望他成仙永生。

今天为大家讲一个“佛印长老度东坡”的传奇故事,也见后人对苏轼崇慕至极以及对他的美好愿望。

北宋英宗治平年间,浙江路(宋时行政单位,相当于省)钱塘门外,南山上有座千年古刹净慈孝光禅寺。寺内有两位高僧,是师兄弟,师兄是五戒禅师,师弟明悟禅师,都是有道高僧。

师兄五戒禅师,本是西京洛阳人,俗姓金,31岁,长相古怪:身高只有五尺(约1.2米),左眼瞎了,但却自幼聪明,作文一挥而就,尤其精通琴棋书画。十八岁出家,师父赐名五戒(戒杀生、戒偷盗、戒淫乐、戒酒肉、戒妄语),佛法精深。一天云游到净慈寺,访问大行禅师。禅师见五戒佛法渊深,且悟性超人,便把他收为徒弟,留在寺中。没几年,大行禅师圆寂,僧众推举五戒做了主持,每天打座参禅,勤修功课。

苏轼《潇湘竹石图》(长卷)

师弟明悟禅师,29岁,身高七尺,长得圆头大耳,脸宽口方,眉清目秀,丰彩照人,貌似罗汉。本是河南人,俗姓王,自幼聪明,文思过人,作文笔走龙蛇,特别喜欢参禅访道。后皈依佛门,在本地沙陀寺出家,法名明悟。后来云游到净慈寺,拜访五戒禅师。禅师见他聪明,宝相庄严,便将他留在寺中做师弟,二人如一母所生,亲如弟。二人常常同时升起法座,讲道说法,信徒甚众。

这年,冬尽春初,春寒料峭,阴云密布,忽然一天下起雪来,第三天才晴。五戒禅师在方丈禅椅上做早课,耳朵里隐隐听见远处有小孩的哭声,当即便叫了个叫清一的和尚,让他到山门外到处看看有什么事,回来报告。清一不想去,说外边下了二天雪,雪深及膝,今天刚晴,大清早的估计没什么事。禅师借他快去,看了回话。清一推托不过,只得到山门边,叫开了山门,探头向外张望,一眼看见门外松树根部的雪地上,有一块破席,上面好象放了个孩子,这一吓吃惊不小,赶紧到跟前细看,果然是一个五六个月的女婴,头上包着破褥子,怀里还有个小纸条,上面还写着名字、出生年月日时辰。清一双手合十,口中念着“救人一命胜造七级浮屠”,连忙跑问禀报方丈,求师父救她。方丈口念佛号“善哉善哉”,说到:“清一,难得你有善心,去把她抱来,早晚喂她些粥饭,等大稍大些,再把她送人吧。”

苏轼《古木怪石图》

清一急急忙忙出门,抱了女孩回到方丈室,长老要过纸条,见上面写着“今年六月十五日午时生,小名红莲”。禅师吩咐清一:“好好地抱去你房里,养到六七岁时再送给别人,也是一件善事。”清一依言抱到千佛殿后面冷清的三间平房中,生火取暖,熬了些粥喂她。就这样,日月往来,寒暑交替,一晃十年,竟没人发觉,就连禅师也忘记了。清一看那红莲长得清秀,更不敢轻易带她出门,常常把她锁在房里,小心谨慎。

光阴似箭,日月如梭,转眼红莲长到16岁,清一直把她当作自己亲生的一样看待,让女孩叫自己父亲,又怕被人识破,便把她打扮成小头陀,指望有一天寻个女婿,好为自己养老送终。

这年六月,天气炎热。一天,五戒禅师忽然想起十数年前的事情。吃晚饭,洗了澡,径直走到千佛殿。清一赶紧出来迎接。禅师便问那女孩的事,清一不敢隐瞒,领禅师到后面房中。

禅师一见红莲,吃了一惊:如今出落成大姑娘了,体形婀娜,面似芙蓉。虽穿男装,依然清秀。一时动了邪念,对清说:“清一,今晚把红莲送到我卧房去,不可有误。你若依我,我自会抬举你,此事千万不可泄露,让她打扮成小头陀,别让别人识破。”清一脸有犹豫之色,很是为难。禅师见他不爽利,便让清一锁了门,跟到自己房里。禅师从衣箱里拿出十两银子交给清一,说道:“你先拿去用,我明天便给你剃度,做我的徒弟可好?”清一没法,只好收了银子,告别禅师,回到自己房中,低声对红莲说:“我儿,刚才来的便是本寺长老,他见了你,心中喜欢你。等夜深人静时,我送你去服侍长老,你要小心仔细,不可有误。”红莲见父亲这样说,便答应了。

苏轼《寒食帖》

到了晚上,爷俩吃了晚饭,直待三更天时,便领了红莲,径直到禅师房前,门是虚掩着的,没见到一个人。原来,服侍禅师的小和尚都被支走了。禅师忙接进房里,交代清一,到明天这个时候来领她回去。清一便回去了。

禅师关好房门,灭了琉璃灯,拉住红莲的小手,趁机一把拉到床前,叫红莲脱了衣服,向前一搂,搂在怀中,抱上床去。

一夜缠绵,直到五更,天色将明。禅师思量怎么把她藏在房中,一眼瞥见一个大衣橱,禅师开了锁,把橱内清空,让红莲藏进去,并嘱咐说:“饭食我自会送来,你可放心。”红莲是个女孩,初尝人事,心中也喜欢,便安心躲在衣橱内。禅师自去殿上诵经。不久,便把饭食送给红莲吃,又放了些水果,依旧锁好。到了晚上,清一来领了红莲回去。

再说明悟禅师,当夜在禅椅上打座入定,慧眼已知五戒禅师起了邪念,犯了色戒,多年清修,付之东流,连叹“可惜!可惜!我今天定要劝他,不可如此。”也不说破。第二天,正是六月尽头,门外莲花池内,红白莲花盛开。明悟禅师便令徒弟采一朵白莲花,送来自己房中,取一个花瓶插上,备好清茶,让徒弟去请五戒禅师。不大一会儿,五戒禅师到了,两位禅师坐下。明悟禅师说:“师兄,我今日见莲花盛开,对此美景,折一朵插在花瓶中,特请师兄来欣赏吟诗。”待者奉茶罢,明悟吩咐徒弟,拿文房四宝来摆好。五戒问以何物为题,明悟说就以莲花为题吧。五戒拿起笔写到:“一枝菡萏(荷花)瓣初张,相伴葵榴花正芳。似火石榴虽可爱,争(怎)如翠盖(荷叶)芰荷(菱叶与荷叶)香?”明悟说道:“好诗!师兄有诗,小弟岂敢落后?”于是挥笔也写了四句诗:“春来桃杏尽舒张,万蕊千花斗艳芳。夏赏芰荷真可爱,红莲怎似白莲香?”写罢,眼望五戒,呵呵大笑。

五戒听罢,心中一震,顿时领悟,脸上一会红一会青,便告辞转身回房,命令侍者:“快给我烧桶热水来,我要洗浴。”侍者赶忙烧好水,五戒禅师洗浴后,换了一身新衣服,把禅椅搬到自己房中,展开一张素红纸,拿笔写了八句《辞世颂》:吾年四十七,万法本归一。只为念头差,今朝去得急。传与悟和尚,何劳苦相逼?幻身如雷电,依旧苍天碧。写罢,让侍者在面前焚一炉香,上了禅椅,左右脚盘坐,合掌坐化。

侍者赶紧报告给明悟禅师,明悟急忙赶来,看了《辞世颂》,合十说道:“你这一走,带着怨气,转世为男子,长大后必然灭佛骂僧,后世堕落苦海,岂不可惜?你觉你走得快,不信我赶不上你!”命令侍者赶紧烧水沐浴,换好衣服,回入禅房,坐上禅椅,嘱咐众僧:“我去追赶五戒和尚,你们可用两口棺材把我们盛了,三日后同时火化。"说罢,双腿盘坐,闭目合十,坐化而去。众僧都惊呆了,哪见过这样的奇怪事?城内城外听到两位高僧同日坐化,尽皆惊讶!前来烧香礼拜布施的人,男男女女,人山人海。三天后一同火化,收拾了舍利骨殖,小心存放。

清一和尚便托人说媒,把红莲嫁给了一个小商人,并把清一接回家,养老送终。

苏轼《归安丘园帖》

再说明悟一道真灵,一气赶到四川眉州眉山县城中,慧眼看到五戒已托生在一个苏姓人家,家主姓苏名洵,字明允,号老泉居士,诗书之家。妻子王氏身怀六甲,夜梦一瞎眼和尚走入房中,吓了一跳,第二天便生了个儿子,眉目清秀,方面大耳,仪容周正,父母都很高兴,取名苏轼,字子瞻。

同县城一谢姓官宦之家,妻子章氏也身怀六甲,夜里做梦见一罗汉,手里拿着一个印,来家化缘,一下子惊醒,第二天也生了个儿子,取名谢瑞卿,这就是明悟了。这谢瑞卿自小聪明,学堂学习,过目不忘,吟咏作诗,一挥而就。但这孩子有样怪癖,就是不吃荤腥,更是喜欢佛教经典。一肚子学问就是不去科考,只想出家。家人逼他科考,他只是笑笑,并不搭话,就是不去。父母无法,只好由他。

再说这老泉的儿子苏轼,也是十分聪明,三岁启蒙,七岁便能一目五行,过目不忘,到十岁,什么四书五经、诸子文典,无所不通。文章冠世,字字珠玑。与谢瑞卿是同窗好友,关系极好,如同兄弟。只是兴趣志向不同:苏轼志在功名,不信佛法,最恼和尚,他常说:“不毒不秃,不秃不毒,我若掌权,一定灭了这些贼秃。”见谢瑞卿戒荤戒酒只吃素,便讥笑他:“依着你不吃肉不杀生,那猪牛羊鸡鸭鹅满大街都是,人都没处去了;再说酒是米做的,又不杀生,喝点何妨?”而每次谢瑞卿都是笑笑,反劝苏轼学佛,苏轼便他做官。谢总是说:“官场黑暗,没有好结局;学佛,三生得成正果。”苏轼反驳:“你那学佛,虚无缥缈无踪无影,看不见摸不着,不如做官,光宗耀祖,造福百姓,是实实在在的功业。”两人经常辩论,谁也说服不了谁。

仁宗嘉祐元年,苏轼到东京洛阳考科举,要拉谢瑞卿同去,谢不同意,没去。苏轼却一举成名,皇上封他翰林学士,从此锦衣玉食,前呼后拥,春风得意,富贵不同一般。想到同窗好友,便想:我把他接到京城,他见我这样荣华富贵,必定会改变主意。于是写了封信,派人去接谢瑞卿。谢瑞卿也担心好友一旦富贵,便去呵佛骂祖,为难僧侣,坠入阿鼻地狱,正要劝他回心转意,便随差人一齐到了京城,想趁机劝他。两人相见,仍各执己见,整天辩论,不相上下。

事有偶然,无巧不成书,赶上这年大旱,赤地千里。仁宗天子降下旨意,特地在朝廷内设七日祭坛,为万民求雨,仁宗一天两次亲自上香,文武百官都穿素服跟随。苏轼奉旨撰写上奏天庭的符箓。苏轼劝谢瑞卿说:“你平时喜欢拜神拜佛,今天朝廷建了好多道场诵经,请了36处的高僧,你不去看看,岂不错过了这场大功德?”谢瑞卿认为朝廷设道场都是套路,哪有什么高僧谈经说法,本不想去,禁不住苏轼生拉硬拽,只好前往。

忽报天子驾到,众官员迎入道场,在佛像前烧香下拜。也是机缘该到,自然生出事来,谢瑞卿上前一步想偷看天子长什么样,仁宗忽然发现人群中有一人生得方面大耳,宝相出众,便问众官:“这汉子是谁?“苏轼一时着急,佛迷心窍,上前奏道:“此乃大相国寺新来的僧人,因他深通佛经,便在此干些上香的杂役。”仁宗道:“好相貌!既然深通佛理,不要干这些杂役了,朕赐你度牒(朝廷发给合法出家者的证明)一道,准你为僧!”谢瑞卿从小便要做和尚,恰好圣旨下来,正合心意,当即谢恩,奏道:“既蒙圣恩剃度,愿求御赐法名。”仁宗便向礼部要了一道度牒,御笔书写“佛印”二字,赐给谢瑞卿,等圣驾走了,就在道场落发,从此只叫佛印,不叫俗家姓名了。那些大相国寺的僧众,见佛印妙悟佛法,更有圣旨剃度,苏大学士的同乡好友,谁敢怠慢?都称他做“禅师”,这是后话。

再说苏子瞻硬把谢瑞卿拉来京城,实指望他改邪归正,走上科举仕途,谁知反累他落发为僧,这圣旨又不可违,心里好生过意不去。谢瑞卿虽正合心意,却故意埋怨苏轼许多怨言,苏轼惶恐不已,只是道歉谢罪,再也不敢说和尚的半字坏话,任凭佛印谈经说法,只是唯唯诺诺,硬着头皮耐心听讲,稍不如意,佛印就发火。听得多了,渐渐地苏轼也觉得佛经也有些道理,再也不像以前水火不容了。每到初一十五,佛印定要苏轼到相国寺来礼佛斋戒,苏轼只得依他。日常无事,苏轼时常到寺中去看他,二人谈辞说赋,分韵吟诗,斗对下棋,倒也投机。慢慢地,苏轼也习惯了吃素,佛印趁机劝他弃官修行,苏轼说:“待我宦海功成名就,就在寺东建间小屋,与大师同隐。”

苏轼在翰林院几年,到神宗熙宁元年,正当王安石大权在握、锐意变法之际。苏轼与王安石政见不和,反对变法,王安石便在天子面前说他恃才傲物,性子轻薄,不宜在朝,于是把他外放为杭州通判。苏轼与佛印告别,自去杭州赴任。

一日,在府中闲坐,忽然门吏报告说:“有一和尚,说是灵隐寺主持,要见大人。”苏轼问“何事要见我?”,门吏递上一纸条,上写四字“诗僧谒见",苏轼一看,拿笔批道:“诗僧焉敢谒王侯?”送给和尚,不一会儿,门吏又拿来纸条,上写“大海尚容蛟龙隐,高山也许凤凰游。堪笑小人无度量,诗僧也敢谒王侯!”苏轼这才认出笔迹,惊讶道:“难道是他?快请!"果然正是佛印禅师,因苏轼贬官到杭州,佛印便也辞了大相国寺,因他是奉旨出家,便要求到灵隐寺做住持,这样便又能与苏轼朝夕相处了。后来,苏轼从杭州到密州、徐州,又从徐州到湖州,佛印总是相随。

神宗元丰二年,苏轼在湖州任知府,偶然感触时事,写了几首诗,有讥讽新政之意。御史李定、王珪等王安石门生,便无中生有、牵强附会,夸大其辞,弹劾苏轼诽谤新政,反对变法,神宗震怒,下旨捉拿苏轼上京,判他大逆不道的死罪,关在监狱,只等秋天处决。

苏轼画像(北宋李公麟作)

苏轼在狱中思前想后,觉得读书做官,因为几句诗便丧了性命,真是聪明反被聪明误,便吟诗一首自我感叹:“人家生子盼聪明,我为聪明丧了生。但愿养儿愚且鲁,无灾无难到公卿”,吟罢凄然泪下,自言自语道:“我现在的处境,分明是鸡鸭到了厨子手里,有死无活。鸡鸭有什么罪,常被宰来吃?只因它们不会说话,有冤没处申。可我苏轼枉称能言会语,可又向哪里去申冤?真是命苦啊!想佛印时常劝我戒杀吃素,又劝我弃官修行,今天看来,他说的话句句都对,后悔不听他的话,唉!悔之晚矣!”恹恹欲睡。

忽听得几声念珠声,又听得一声“阿弥陀佛”,苏轼吃了一惊,定晴看时,竟然是佛印禅师!赶忙起身迎接,问道:“大师怎么来了?"佛印说:“南山净慈孝光禅寺,红莲花盛开,邀学士同去赏玩可好?”说完转身而行,苏轼不知不觉便随他到了孝光禅寺,进了山门,一路僧房连绵,小路曲折,感觉这地方好熟悉,到了法堂,见钟磬摆设、经卷之类,件件似曾相识,就像自己家里一样,心下好生奇怪。寺前寺后走了一圈,并没看见红莲白莲,便问佛印:“红莲在哪里?”佛印向后一指:“那不是红莲来了!”苏轼回头看时,见一年轻女子,从千佛殿款款走来,到了面前,深深行了个万福礼,苏轼细看那女子,模模糊糊好象认识。那女子从袖子里摸出花笺,求学士题诗,佛印早已拿了笔砚,苏轼信手写出四句诗:“四十七年一念错,贪恋红莲甘堕落。孝光禅寺晓钟鸣,这回抱定如来脚。”那女子看了,一把撕碎,抱住苏轼说:“长老你无情无义忘恩负义!”苏轼正惊愕发呆手足无措,幸得佛印一把拉开,惊出一身冷汗,原是一场大梦。狱中正打五更,苏轼寻思:这梦好奇怪,可四句诗一字不忘,跟真的一样。正百思不得其解,忽听远处钟响,心中顿然开悟:分明前世在孝光禅寺出家,因为色欲堕落,今生受这些苦,都是报应。如果能得我佛保佑,重见天日,我必一心向佛,学法修行。”

不大一会儿,天亮了,只见狱卒进来道贺:“恭喜苏学士,圣旨赦免苏学士之罪,贬为黄州团练副使,即日起行。”

苏轼得赦,才出狱门,就见佛印禅师正站在门口,见苏轼出来,上前招呼:“学士无恙乎?贫僧等候很久了!”原来,苏轼被逮之日,佛印也立即离开了湖州,回到东京大相国寺,打听苏轼的相关信息,听说苏轼判了死罪,便到各处求救,幸好得到王安礼(王安石弟弟)、吴充(与欧阳修、王安石、文彦博均是儿女亲家)两个正人君子在天子面前竭力上奏说情,又得弟弟苏辙以官位仕途身家性命担保,就连已罢相的王安石也上奏说情,再加上太皇太后曹氏,曹氏从仁宗时就说过苏轼的才华,也很喜欢苏轼的诗文,便在宫中劝解皇上,天子这才回心转意,赦免了苏轼的死罪。

苏轼见了佛印,分明是再世相逢,倍加感叹欣喜。苏轼到五凤楼谢过圣恩,便来到大相国寺,找佛印说了梦里的事,佛印也说自己做了同样的梦,二人相对感叹,深感怪异。

第二天,圣旨下来,贬苏轼为黄州团练副使。苏轼佛印约定:不急着上任,先去探访孝光禅寺。到后一看,路径门户都和梦中一样,很是熟悉,向众僧人打听,都说五戒禅师私下奸污红莲的事,二位禅师同日坐化的奇事。五戒坐化前的《辞世颂》寺里仍然收藏着,苏轼要来看了,与自己梦中所写四句诗吻合,才知佛法轮回并非诳语,毫无疑问,佛印是那明悟转生,自己就是那五戒了。

明白了前世今生,苏轼当时便要削发为僧,跟佛印出家。佛印却说:“学士尘缘未断,宦事未了。二十年后,才能脱离红尘。但愿你能坚守道心,千万不要再误入歧途。”

苏轼听了佛印的话,到黄州上任,从此吃斋念佛,布衣麻鞋,自号东坡居士(在家修持佛法的信徒),以定道心。黄州三年,佛印朝夕相随。

苏轼画像(元代赵孟頫作)

哲宗元祐元年,苏轼奉旨回京,升做翰林学士。又几年,升做礼部尚书,端明殿大学士。佛印也随他搬到京到了大相国寺,来往不断。

到了哲宗绍圣年间,章惇做了宰相,又推行王安石的新法,把苏轼贬为定州知府。苏轼心静如水,临行前去与佛印辞别。佛印说:“学士宿业未除,该有几番劳苦。”苏轼问“何时方得解脱?”佛印说出八个字:“遇永而返,逢玉而终。”又说:“学士这次跋涉太大,贫僧不能相随,只有在东京等候了。”苏轼若有所失,告别上路。果然,定州不到半年,又迁安徽颍州,接着广东惠州、海南儋州,又移廉州、舒州、永州,行踪不定,苏轼才领悟佛印的“跋涉太大”的话。

在永州没多久,诏书又到了,召还任命玉局观提举(官名,属礼部),回京述职,苏轼想着“遇永而返”这是应了,“逢玉而终”,一定是我的终身结局了。急急忙忙回到京城,与佛印禅师相会。佛印说:“贫僧也想回家了,只等学士同行了。”苏轼此时已是佛理贯通,马上领悟。当天夜里,两人住在寺里,一齐洗了澡,谈论到五更。苏轼告别而去。当天,佛印在相国寺圆寂,苏轼回到寓所,无疾而终,正是“逢玉而终"了。

直到道君皇帝(徽宗赵佶自称教主道君皇帝)时,有方外人氏(修仙的人)说:“苏轼已成大罗仙,多亏佛印相随一生,所以不至堕落。佛印是古佛出世。”这两世相逢相随的故事,古今少有,至今在文人、民间流传。

【按】情深不及久伴,誓言都是扯淡;锦上添花远不及雪中送炭。渡尽劫波兄弟在,患难之中见真情!刨去故事中的佛家宿命轮回成分,就这份默默无闻、无怨无悔、没有任何杂质相随相伴的真情,足可感天地泣鬼神,令人唏嘘感叹,就该永远流芳人间!

谢谢关注!谢谢点赞!

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com