正史与野史的优点和缺点(何谓正史与)

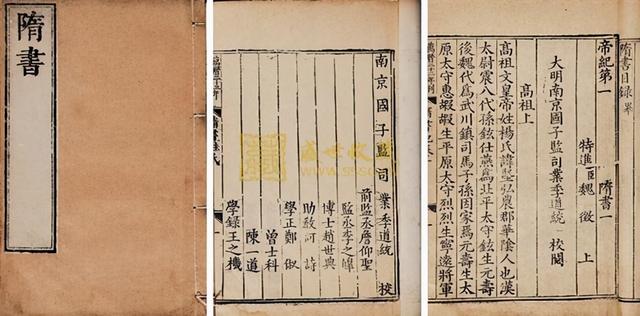

“正史”之名,始见于《隋书·经籍志》:“世有著述,皆拟班、马,以为正史。”自从清代乾隆皇帝钦定“二十四史”,“正史”一称即专指“二十四史”。按《四库全书》的规定,正史类应该是“凡未经宸断者,则悉不滥登。盖正史体尊,义与经配,非悬诸令典,莫敢私增”,即未经皇帝批准,不得列入正史。

正史是在唐代编撰《隋书·经籍志》时才正式设立的,成为为历朝历代为维护统治者的利益,巩固封建政权,依规定而著的史书。正史是史书的一类,以帝王传记为纲领并且由宫廷史官记录的朝廷钦定的标准史书。

正史中最著名也最具代表性的,当首推“二十四史”,而发展至今,更专业的说法应该有“二十史”。这是在原有的“二十四史”的基础上,1919年,北洋军阀政府以柯劭忞的《新元史》列入正史,称为“二十五史”。《清史稿》虽然不是正式史书,其体例和旧史书完全相同,所以近来多有人合称之为“二十六史”。

这些官定的“正史”,除《史记》为通史外,大都是断代史,以朝代为断限,采用纪传体的形式,就是以帝王世系为经,以后妃外戚、文臣武将以及各类人物为纬,加上记载各种制度的志,全方位多角度地反映一代史实。因以帝王为中心的书写,正史曾被近代学者梁启超讥讽为“帝王家谱”。但无论古今,写当朝史,不仅需要远见卓识,更需要勇气,有胆有识。一般而言,“正史”都是后朝写前朝,除非涉及改朝换代的敏感话题,其他方面,史家不必忌讳,更不必刻意歪曲历史篡改历史,因而能在相当程度上保存一代“信史”。

“野史”不是古典目录学中的史书类名,而是一种习惯的说法,一般指民间流行的通俗历史小说和文人撰写的笔记小说等。野史是介绍风流而不为人知的事的,由民间文人搜集历史资料。“野"有两层含义:第一,与在朝人士编著不同,野史为在野人士所作,未经官方审定,非钦定,甚为官禁,不能藏于庙堂官厅,只能传于野。第二,雅与俗、文与野相对立:语言未经人工过分雕饰的,是原始的史料,有原始性、真实性。

最早以“野史”作为书名的,是唐昭宗时的沙仲穆所著《太和野史》,共10卷。从那之后,作者渐渐增多,以宋、明两代为最。史书中,除了二十六史外,其他的一般来说都是野史,其内容大多为奇闻逸事、闾巷风俗,甚至是统治者的秘事。由于是私人撰写的,相对来说野史的随意性比较大,但野史往往能写出正史中不便写出的一些历史资料,反而比正史更能揭示历史的真相。如宋郑樵《通志》所载的龙衮的《江南野史》,《唐·艺文志》所载的《大和野史》等。

“野史”之名,显然含有贬义,在正统史家眼中,多是不登大雅之堂的“小说家言”,茶余饭后的谈资。正史是由官方撰写,所有的材料都来自官方,具有权威性。到了明清年代,由于正史的缺失使得野史可以作为一定的补充。但是野史中大部分史料不是官方记载而是道听途说,真实性大打折扣。但现代史家却认为,“正史”与“野史”互相参证、互相发现,才能了解很多历史细节的真相。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com