颐和园十七桥介绍,颐和园周边青龙桥的前世今生

青龙桥镇所在地区古代湖泊密布、泉涌丰富,山水相映、风光秀丽,是历代北京地区的风景名胜区。在现存史籍中,“青龙桥”在《永乐大典》所辑《顺天府志》卷十四“昌平县”共三处提到该地名,一处在“申明亭”,引洪武年间《图经志书》称“青龙社”;一处在“军屯”,亦称“青龙社”;第三处在“山川”,称“金山口在青龙桥西北……”从史籍中“青龙桥”地名的特征看,该地名的形成至少可追溯至元代。

青龙桥镇位于颐和园北如意门北部,其历史悠久、文化沉淀丰富,在历史上这里曾是一座繁华重镇,自东向西有一条通往香山的大路,是颐和园连接静宜园的必由之路。

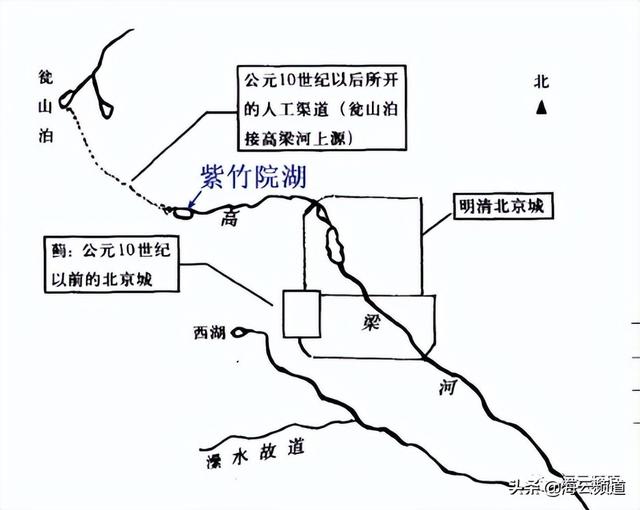

青龙桥镇始现于元代,是水利专家郭守敬修京西白浮渠时设置的驻守重要水利设施青龙闸的驻军所在地。明清时期,青龙桥是帝王及其王室成员经由海淀前往玉泉山、香山避暑游赏的必经之桥。因八旗旗营的驻扎,后逐步演变为链接玉泉山与颐和园、圆明园之间的重要商业市镇。青龙桥古镇现存两座古寺,分别是慈恩寺和隐修庵。慈恩寺保存相对完整,现存三座建筑,分别是山门殿、天王殿和大通智胜宝殿。隐修庵只留存建筑物一座。

青龙桥后街30号刘家大院是一座典型民居,据刘家主人介绍这座房屋有百余年历史,他的祖上曾参与颐和园修建,同时也见证着这座园林的兴衰。青龙桥镇是大运河文化带的一颗明珠,凝练了北京运河文化遗产的部分精髓。

青龙桥的范围,大体北至金山脚下,西至厢红旗,南至功德寺,东至颐和园北宫门。最繁华的地段在青龙桥镇的两端,即青龙桥东街到青龙桥西街之间。

民国后,1928年6月,今北京地区正式设市,称北平市。青龙桥集镇划入北平市辖区域。不久,北平市设市辖区,该镇属北郊区(后称十五区)。基层组织称“坊”,1930年青龙桥镇东部编为第十五区第31坊,西部编为十五区第32坊。1935年后又改为保甲制。抗战胜利后北郊区(十五区)改称十六区。1947年3月,北平市调整郊区行政区划,青龙桥镇划归十七区。1948年底以青龙桥镇为中心设十七区第11保,包括颐和园、玉泉山、功德寺厢红旗等地。

1948年12月,青龙桥地区解放。不久,中共北平市委、北平市人民政府和北平市军事管制委员会暂驻青龙桥集镇,2月初迁入北京城内。3月中旬,十七区人民政府从香山迁至该镇。4月,废除保甲制度,在该地改设青龙桥村。7月,十七、十八两个区合并,成立新的十六区,青龙桥即成为十六区辖地。1950年8月,十六区更名十三区,1952年9月,又更名海淀区。1951年10月,青龙桥村改设为青龙桥镇。此为该地第一次设立“镇”的行政建制。青龙桥镇一直延续到1958年8月。在海淀区的公社化运动中,该镇并入万寿山公社,10月又并入海淀公社,1960年4月又并人由东升、清河、海淀3个公社合并而成的清河公社(“大清河”公社)。年后,1961年4月月“大清河”公社解体,当地又归恢复后的海淀公社管辖。1963年3月,海淀区恢复设立街道办事处,实行街道公社分设。新设立青龙桥街道办事处,原青龙桥镇地区成为新的青龙桥街道的组成部分。2005年9月起,海淀区对全区各街道、多镇之间的行攻区域界线进行全面实地物测,至次年2月勒测完成,各街道、乡(地区)、镇分别签订分界线协议书。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com