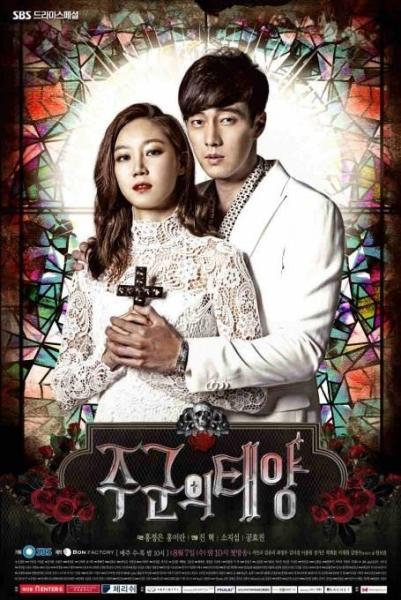

80年代老电影字幕版咱们的牛百岁(重温老电影咱们的牛百岁)

▶编者按:思乡之情,人皆有之。对于那些常年在外打拼的游子来说,回故乡的机会虽然不多,但生活中不经意哪个瞬间,就会勾起对它的思念。本文作者卫茂林先生,老家在烟台市福山区回里镇的迟家村。他离开故乡也有些年头了,而最近在重温老电影《咱们的牛百岁》时,他忽然想起儿时在老家村口广场上看露天电影的场景,心中深有感触,便写下了这篇感想。类似的经历,相信不少朋友也都有过吧。

以下是正文——

老电影《咱们的牛百岁》是1983年上映的。大概不久之后,我就在老家福山区回里镇迟家的村口广场上,通过露天大白幕看到了它。

那个时候,我还小,只喜欢看热闹,记得最清楚的,应该就是“田福砸锅”那一段了,对其他剧情,则印象不太深刻。

剧情虽然不熟,但此番重温,剧中的场景却颇有似曾相识的感觉,让我越看越觉亲切。接下来就边重温电影,边回忆一下我的老家吧。

镜头一开始,是人们在麦田里挥汗割麦的场景,后来再转换到打麦场上热火朝天的忙碌画面。对于七八十年代在胶东农村长大的孩子来说,这是何等的熟悉?

在记忆中,我们村水库的西边是打麦场,村里唯一一部机械化设备——大脱粒机就放在那里。麦闲时不怎么保养,小孩没事的时候喜欢去推着曲轴咣咣空转。而麦忙的那段时间,则没日没夜地工作,全村每户一家家地轮换上阵,在脱粒机前铡掉过长的麦秆,把麦穗源源不断地送进机器,再把机器脱好的麦粒装进麻袋,用影片里的那种小推车推到别处,择平地晾晒。

机器吐出来的麦秧则由各家在打麦场上用木叉各自分别码好垛好。麦秧垛是村里小孩的游乐场:七手八脚八爬上去打闹,或者在里边掏个洞,捉迷藏,还有玩火把麦秧垛给点了引起全村轰动的……堆久了的麦秧垛里边的霉味很重,但是有哪个小孩会在乎呢?那时的农村孩子,不就是在这种放养的环境中摔摔打打长大的吗,吸收天地之精华,没有那么娇气——现在年轻的父母应该绝不会允许自己小孩这么做的。

《咱们的牛百岁》有不少镜头都是在胶东乡村实景拍摄(注:威海桥头镇的碑鲁村就是取景地之一),很能体现出地方的风光特色。镜头中的青山绿水,哗啦啦的清澈小溪,在那个年代,在胶东乡村应该是随处可见的风景了吧。在我记忆中,老家的人们到地里干活,不管是去平地还是山岭上,习惯都说“上山干活”,不记得谁说过“下地干活”,这应该也能体现出胶东丘陵的地形特点吧。

影片中的那条小河,让我想起了姥姥家牟平观水镇上寺口村前面的小河,也是山间的石头小溪,水流潺潺,非常清澈,一路蜿蜒,最后汇入夹河,现在已不复旧貌了。影片中的村庄跟上寺口村也颇有几分相似,坡上坡下,街巷上铺的不规则石板,房屋或者猪圈由石头整整齐齐垒成。村里的人们,带着那个时代特有的憨厚笑容,这么多年还留在我的记忆中。在那个年代,在每一个这样的或大或小的村庄里,都或多或少地发生着影片中类似的故事吧。

还让我感觉有意思的是,影片里的主要演员虽然来自四面八方,台词也是普通话口音,但是台词里依然很有“胶东味”,比方说:“驴粪蛋子表面光”、“我是个精细人”、犁沟的农具,叫“豁子”。能听出其意的同时,还倍感亲切。

在1983年上映时,时代尚在变革之初。对于在村头广场看露天电影的观众们来说,有很多新鲜事物还难以想象。比如,影片中牛四提到的“将来机器人为我们干活”,在彼时电视还很稀少的农村,可能闻所未闻。谁曾想到,在将近四十年以后,我们的生活发生了如此翻天覆地的变化:城里的高科技暂且不说,在农村,至少不必再挥着镰刀割麦子,不用豁子犁沟,也不用铁锨扬粪了。

当然,时代的变化不仅带来了很多便利,也带走了一些乡愁——记得1983年迟家村还有一口跟电影里相似的水井,供全村人吃水用,而现在广场和水井早被填平了,垫高的水泥路也取代了几十年前的石板街道。

说了这么多,其实就是在思乡的同时感慨时代的变化。这部老电影的演职人员可能没想到,在将近四十年以后,还会有人认认真真地看一遍影片,由衷地感到亲切,并发出这么一长串的啰哩啰嗦的感慨吧!(本文作者:卫茂林)

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com