教师课堂提问抓住关键词提问(教师这样提问学生才更爱学)

作者 | 马明

来源 | 江苏教育,1985(10),标题为小编所加,原标题为《善问》。

思维从问题开始。海莫斯又说:“问题是数学的心脏。”这些话都有理。试看,一个学生学习数学的全过程,一位数学家创造数学的全过程,乃至一部数学史发展的全过程,不正是不断提出问题、解决问题的历史吗?

因此,善问是数学教师的基本功,也是所有数学教育家十分重视研究的问题。一个恰当而富有吸引力的问题往往能拨动全班学生思维之弦,奏出一曲耐人寻味,甚至波澜起伏的大合唱。无怪国际数学教育家G·波利亚在论述讲课效果时提出,要“尽量通过问题的选择、提法和安排(提法和安排尤为重要,因为它要耗费比门外汉所能想象的要多得多的精力)来激发读者,唤起他的好胜心和创造力,并且给他充分的机会去处理各种各样的研究对象。”

(一)

首先要在选择问题上下功夫。

苏联教育家巴班斯基在研究教学过程的最优化问题时,提出教学过程的一个中心矛盾是老师向学生提出的学习任务与学生实现这些任务实际可能性之间的矛盾,若提出的要求和任务是处于学生能力的最近发展区,这个矛盾就成为推动整个系统(即教学过程)向既定目标前进的动力,若提得太难或太容易,都不处于他们能力的最近发展区,就不能成为推动整个系统向既定目标前进的动力。就是说,教师的提问要有一定难度,太容易,学生就乏味,太难,就产生畏惧心理,无从思考起。伸手就可以摘到的桃子吃起来总觉乏味,跳一跳才能摘到的桃子吃起来才觉得香甜可口。

1.1 在学习一元二次方程的求根公式时,开始就提出“如何解二次方程”,全班学生会茫然不知所措。而缩小步伐并提出常用的数学思想方法——化归法,效果就大不一样。例如,选择这样的问题,“如何将:化归为形如的方程?”(此方程是学生已能解的)这样的设问就处于学生能力的最近发展区。

1.2 设问还要注意能引起学生学习兴趣,激学生学习动机,复数开方是高中数学一大难点,学生对它一般不感兴趣。教学中我曾设问:“由于负数开平方,出现了虚数i,如果让i或-i再开平方,又会出现么样的新数呢?——如j、k?”一石击起千层浪,全班学生坐立不安了,唧唧咋咋,恨不得马上就要知道结论。

1.3 检查学生已学过的知识是否真懂了,选择适当问题尤为重要。

我曾让一位小学毕业生填下列一道题:

一个鸡蛋约重50,一斤这样的鸡蛋约有( )个。

目的是检查他对重量单位的理解与换算。一开始他填一个“两”字。再一想,不对(比西瓜重),于是改为“钱”字(半斤重的鸡蛋!)。

1.4 检查学生对数学定义是否掌握往往是一件索然无味的事,但如果问题选择得好,就能改变这种状况。

“叙述正多边形的定义。”——这样设问不一定好,会造成学生死记硬背而且不一定真懂。改为下列问题试试看:

(1)如果内接于圆的多边形是等边的,则它是正多边形;

(2)如果内接于圆的多边形是等角的,则它是正多边形;

(3)如果外切于圆的多边形是等边的,则它是正多边形;

(4)如果外切于圈的多边形是等角的,则它是正多边形。

(i)指出上述各命题的真伪;

(ii)对五边形来说,指出上述各命题的真伪。

1.5 对立体几何中的棱柱下定义,总觉得啰嗦:“有两个面互相平行,其余各面都是四边形,并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行,由这些面所围成的几何体叫做棱柱。”(见现行立体几何教材)根据棱柱的定义,课本又证明“棱柱的侧面是平行四边形”等性质。

与其要求学生背诵上述定义和侧面性质,不如与学生商讨下列问题:

能否将棱柱的定义(打开教材)简述为“有两个面互相平行,其余各面都是平行四边形,由这些面所围成的几何体叫做棱柱”?这样定义不仅简明,而且“棱柱的侧面是平行四边形”这一性质也勿须证明了。

你能同意这样去改写教材吗?

又是一石击起千层浪,全班同学认识上发生极大冲突:一部分同学同意,另一部分不同意,但谁也说服不了谁。

1.6 此外,随时改变定理或习题的部分条件,让学生猜测结论的变化,或引导学生对所研究的问题加以拓广,常能收到事半功倍,激发学生学习兴趣和好胜心,培养学生学习能力和创造能力之效。

(二)

问题的提法常表现出教学艺术性,这可能也是G·波利亚认为“尤为重要”并要教师花费更大精力的原因之一。

2.1 “是几位数?用对数计算。”学生对此不甚关心。换一种提法,效果就大不一样。

“某人听到一则谣言后一小时内传给两人,此两人在一小时内每人又分别传给两人,如此下去,一昼夜能传遍一个千万人口的大城市吗?”

起先,谁都认为这是办不到的事。通过认真计算,发现确能传遍。(你相信吗?)

问题出人意料之外,但结论又在情理之中,这样的发问最能引起学习兴趣。(传谣速度惊人,影响极坏!)

2.2 “三角形的外角大于任何一个与它不相邻的内角”,这样提问意义不大。如果连续发问(见图1):

图1

“你认为∠ACD大于∠B吗?为什么?

“你认为∠ACD大于∠B吗?为什么?

“你认为∠ACD大于∠B吗?为什么?

“∠B是一个不变的量,而我们考虑的与之比较的角是一个逐次变小的量,你仍旧认为∠ACD大于∠B吗?

“如果让这种现象一直保持下去,最后会出现什么结论?”

学生的空间想象能力不仅得到发展,而且对该定理的理解又十分具体,深信不疑。

2.3 “已知两个同心圆的半径,求圆环面积。”这是每个学生都会解的问题。

如果把问题换一种提法:

“比赤道长10米的圆,它比赤道圆面积大多少?——有人估猜大不了一丁点,(周长只长出10米嘛!)可有人估猜用多出的面积来创办一所大学还绰绰有余哩!你的意见呢?”

每个学生总想实际算一下,证实自己的猜想。这件工作不做完,他们是不会罢休的。

2.4 书本上习题所给出的条件总是一个不多,一个不少。例如,已知圆台的上、下底面半径和高,求圆台的侧面积,学生只要把数据代入公式,问题就解决。但这样一来,就把高中课降为初中课。我曾经换一种提法:“要计算一个圆台形漏斗的侧面积,应测量哪几个数据?”有些学生就觉得这种题颇费脑筋。

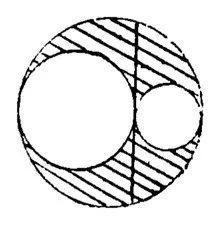

2.5 让学生求图2中的阴影面积,这当然容易(只要用大圆面积减去两个小圆面积之和)。如果把提法改变一下,便十分有意义:“图2中有4个量(两个小圆半径,大圆半径R. 以及两个小圆的公切线在大圆内的长t),为了计算阴影面积,这4个量中至少要测知几个?”

图2

我想,你的答案是至少要测知两个量(否则图形不固定),但是很出人预料,只要测知一个量就可以了。(你一定还是不相信,那就请你自己试一试吧。)

(三)

把问题安排好是煞费苦心的事。这与母亲为孩子安排食物一样,要注意何时需要吃什么,安排要能引起食欲。既要做到膳食平衡,又要顾及孩子口味、喜好,等等。这也是教学艺术。

3.1 三角形全等的判定定理刚学过,当然要安排用定理直接证明三角形全等的习题。这是处于模仿的学习阶段。往后,或进入复习阶段时,就要安排下面一系列较难“消化”的问题让学生自己去判定:

(1)有两边及其中一边上的高对应相等的两个三角形一定全等吗?

(2)有两边及第三边上的高对应相等的两个三角形一定全等吗?

(3)有两边及第三边上的中线对应相等的两个三角形一定全等吗?

(4)一边及其它两边上的高对应相等的两个三角形一定全等吗?

(5)面积和周长对应相等的两个直角三角形一定全等吗?

(6)面积和周长对应相等的两个三角形一定全等吗?(给能力较强的学生)

3.2 同一种类型的练习太多,学生便乏味。这时就应该安排一点灵活性稍大的问题给学生。

“有一个整数加上100,得出一个平方数,如果加上168,得出另一个平方数。这个数是多少?”

对学过因式分解和方程组的初中学生,这是一道饶有趣味的练习。让我们也来解一下:

三个未知数,只有两个方程。这一点将引起积极思维(或紧张情绪)。但“x、y、z为整数”这一点或者有所补救。再解下去:

两式相减,得

(z-y) (z y)=68

因为,只能以三种不同方式分解成两个因数之积:

68=1×68=2×34=4×17

并且,y和z必须同为奇数或同为偶数,所以只有一解

解得,y=16,z=18,所以x=156。

3.3 在学生学完“行程”应用题的基础上,安排下面这道题对全面培养学生分析问题的能力也有所裨益:

“一个人步行5小时。先是走平路,接着上坡,然后转身,沿同一条路返回到出发点。他在平路上,每小时走4英里,上坡每小时走3英里,下坡每小时走6英里,求步行的总距离。”

“分析一下,这个问题能解吗?——数据不足,不知道走平路的时间,也不知道走上(或下)坡的时间。估计问题不确定。你同意这种分析吗?”

还是让我们具体去解:令x代表步行的总距离,y代表上坡路的长度。路分四段(依次为平路、上坡、下坡、平路),于是有

两个未知数,只有一个方程。性急的学生这时进一步确信“问题不确定”。

然而,耐心地算下去,在归并同类项时却发现的系数原来是0。于是剩下的是

思维敏捷的学生,往往又伴随着“性急”。上面的两次分析表明这类学生是存在的。对他们。还可以安排这样似非而是的问题:

3.4 “设m是任意正整数,那么

是成立的。”

性急的学生会立即高喊:“错了!对数符号是不能约去的。”其实,这个等式是成立的,不信你也去研究一番,但不能性急。

附 文中例题的答案

(1.4)(i)(1) (4)真;(2)、(3)伪,(ii)全真。

(1.5)不能同意。例如,把两个全等的平行六面体颠倒过来放叠在一起(图3),就不是棱柱。

(2.1)一昼夜可传遍三千四百多万人口的大城市。

(2.3)圆环面积

=10R

而赤道半径米,故圆环面积约为平方米。六千多万平方米的土地当然能创建一所大学。

(2.5) 阴影面积=

所以阴影面积,这说明只要测知一个量t就可以了。

(3.1) (1)不一定,(2)不一定,(3)一定;(4)不一定,(5)一定;(6)不一定。

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com