唐太宗为何赏识虞世南(唐初大臣和诗人虞世南)

中晚唐著名“诗鬼”李贺,一生只活了26岁却留下不少名篇。

比如这一首鼎鼎大名的传世佳作《南园十三首·其五》就被后人顶礼膜拜:

男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?

这一首诗,应当是20岁的李贺由于无法参加进士考试,有感而作。

这首诗中出现的“吴钩”,是指吴地(今江苏一带)出产的月牙一样的弯刀,一半借指宝刀。在古代,青年才俊除了会吟诗作赋、呼朋唤友之外,大多还会骑着高头大马、腰挎圆月弯刀,从军报国。

唐初第二任皇帝太宗李世民晚年,由于怀念一起打天下的左膀右臂,特意在长安太极宫东北隅 建立了一处殿阁,藏有长孙无忌、李孝恭、杜如晦、魏征等24位文臣武将的塑像,世称“凌烟阁”。

但是,到了中晚唐时期,大唐早已不复初唐的锐气、盛唐的霸气,经历了“安史之乱”后的唐王朝早已呈现出大厦将倾、日薄西山的颓废气象。唐玄宗死后,肃宗李亨、代宗李豫、德宗李适在位时间都不长。顺宗李诵、宪宗李纯时期,爆发了“永贞革新”引发的“二王八司马事件”。

这一起突发事件,让有名的“诗豪”刘禹锡前后被贬25年之久。

若个书生万户侯

而此时的大才子李贺不过16岁,却早已经名声在外:

出身大唐宗室的李贺,7岁即出口成章让造访的韩愈、皇甫湜刮目相看;14岁就已名满京华,和另外一位比他年长44岁的著名诗人李益齐名;18岁的时候,李贺以《雁门太守行》拜谒韩愈,看起来一切顺利妥妥的“保送”进士及第,但造化弄人,因为父亲亡故回家守孝三年。

元和五年(810年),21岁的李贺参加了河南的“高考选拔”并脱颖而出,李贺的伯乐、时任河南令韩愈对李贺青睐有加,还在《燕河南府秀才》中用“惟求文章写,不敢妒与争”勉励考生们。

但是,就在年底进京参加“高考”之前,有一些见不得别人好的小人,散布流言蜚语,污蔑礼盒的父亲大名“李晋肃”有一个“晋”字,李贺考进士就是对其父大不敬。无事家中坐,祸从天上来,这一无比牵强扯淡的理由,让李贺失去了考取进士的资格。

尽管韩愈千方百计为他开脱,但最终回天无力,李贺愤然离开考院。

韩愈

痛失考取进士资格,对刚踏入社会的李贺来说是一个沉重的打击。

回到家乡昌谷的李贺有一些心灰意冷,蛰伏一年间写了不少愤世嫉俗的诗篇。但是命运之神向他关了一扇门,在第二年五月又向他敞开了一扇窗:经李氏宗人推荐,加之此前韩愈的推奖,经考核后得到了一个“奉礼郎”的从九品小官,从此在长安“牢落”3年。

但是,李贺在长安两头占的三年虽然结交了不少好友,但仕途依旧没有起色。

福不双至、祸不单行,恰在此时,李贺的糟糠之妻由于长期贫困导致身体透支,不幸早亡。这给23岁的李贺有一次重大打击。长安这座寄托着李贺全部梦想和希望的城市,顿时变得那么暗淡无光。

元和九年(814年),24岁的李贺辞官,告别长安回到老家河南昌谷隐居起来。

一直心怀梦想却始终困顿于碎银几两,接二连三的打击让李贺早早步入垂暮老年。但与故友把酒言欢之时,李贺还会感慨“我有迷魂招不得,雄鸡一声天下白”。他也曾图南下去吴越寻求机会,但发现“处处是长安”,晚唐时分,天下一般黑,哪里有他一展身手的平台?

后来,在好友张彻引荐下,李贺转道山西在昭义军节度使郗士美账下做了一段幕僚。

这也是大才子李贺留给后世最后的一段“工作经历”,但结果也很不如意。因讨伐北方藩镇不利,郗士美被迫以“养病”为由下野归隐,寄人篱下的李贺也唯有黯然离开,不久在家乡抑郁而终。

一生漂泊不得志的李贺

和生不逢时的李贺相比,几位“凌烟阁”诗人则幸运多了。

在李世民账下劳苦功高、有幸进入凌烟阁的,共24位文臣武将:

第1至第5名:赵公长孙无忌,河间郡王李孝恭,莱公杜如晦,郑公魏征, 梁公房玄龄;

第6到第10名:申公高士廉,鄂公尉迟敬德,卫公李靖,宋公萧瑀,褒公段志玄;

第11到15名:夔公刘弘基,蒋公屈突通,勋公殷峤,谯公柴绍,邳公长孙顺德;

第16到20名:郧公张亮,陈公侯君集,郯公张公谨,卢公程知节,永兴公虞世南;

第21到24名:渝公刘政会,莒公唐俭,英公李勣,胡公秦琼。

在这24名功臣中,大部分是能征惯战、屡立战功的武将,如名气最大、演绎颇多的尉迟敬德、李靖、侯君集、程知节、秦琼。但也有一些文臣和谋士,如前五名大臣和高士廉、柴绍和虞世南等人。

和勇冠三军的大将们相比,文臣们的诗也很不错,其中尤以虞世南最佳。

虞世南出生于越州余姚(今浙江慈溪),父、兄都是隋朝高官,妥妥的官二代。

但是,虞世南3岁时父亲虞荔就去世了,所以,虞世南和哥哥虞世基后来能脱颖而出,靠的主要还是个人的努力。当然不可否认的是,他们有幸生在了一个“乱世出英雄”的改朝换代巨变时期。

虞世南

虞世南不但诗写得好,官运和李贺相比也是无比顺畅。

隋开皇九年(589年),杨广灭陈,实现了国家大一统。虞世南兄弟二人同时到了京师长安,被人比作西晋的陆机与其弟陆云,名重一时。晋王杨广登基后虞世南备受重用,但隋王朝存在太过短暂。

武德二年(619年),虞世南被夏王窦建德抓获,任为黄门侍郎。两年后,秦王李世民灭窦建德,虞世南任秦王府参军。人的一生,很多时候“选择”比努力更重要,这就是“选对池塘钓大鱼”。

在英明神武的亲王李世民账下,年长李世民41岁的虞世南被封为天策上将,并被授为弘文馆学士,与“凌烟阁”第五位的房玄龄一同执掌诏告文翰,也同为有名的“十八学士”之一。

虞世南为人和“铁脖子”魏征有一拼,刚烈敢谏,为“贞观之治”贡献很多。唐太宗李世民把虞世南的德行、忠直、博学、文词、书翰并称“五绝”,这样的赞誉在24功臣中是独一无二的。

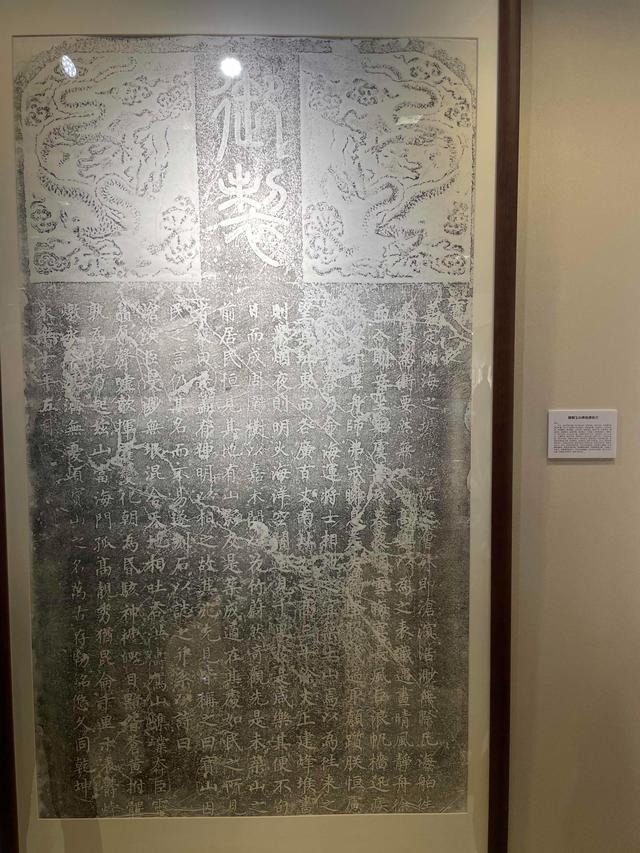

贞观十二年(638年),80岁的虞世南逝世,葬礼规格极高,唐太宗李世民赐东园秘器,陪葬昭陵,赠礼部尚书,谥号文懿。五年以后,太宗命阎立本画24功臣图于凌烟阁,虞世南列第20。

建中元年(780年),唐德宗又定虞世南等34人为功臣上等。

《贞观之治》马跃版的李世民

虞世南的书法很有名,在东瀛和欧阳询、褚遂良被誉为“初唐三大家”。

虞世南的诗是初唐宫廷诗比较出色的,题材也比较宽泛,既有《结客少年场行》“少年怀一顾,长驱背陇头”这样的侠气,也有《赋得临池竹应制》“欲识凌冬性,唯有岁寒知”这样的应和。

当然,生平三次转换门庭依然仕途一帆风顺的虞世南,最好的还是咏物诗。

比如,虞世南的《蝉》:垂緌饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。

这首托物寓意的小诗,是唐人咏蝉诗最早的一首,颇为后世人称道。清人沈德潜《唐诗别裁》认为“咏蝉者每咏其声,此独尊其品格。”施补华《岘佣说诗》则说:

虞世南“居高声自远,端不藉秋风”是清华人语,骆宾王“露重飞难进,风多响易沉”是患难人语,而李商隐“本以高难饱,徒劳恨费声”,是牢骚人语。比兴不同如此。

“诗鬼”李贺才能远超虞世南,然而世易时移环境完全不同,却无法取得虞世南的成就。可见古往今来,个人的天赋和努力无论多么出类拔萃,和天下大势和平台比较起来,都是那么不值一提。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com