苏辙时期京城在哪 27苏辙姑苏

苏州城有几位城隍爷?如果您去过景德路的府城隍庙,一定会说,城隍殿内就一位城隍爷—春申君黄歇呀!O(∩_∩)O,不对,另外还有十位!不信?您随鱼去城隍庙内数一数。

苏州城隍庙四进院落。由南向北依次为山门、仪门、工字殿/城隍殿和太岁殿。

苏州城隍庙位于景德路东段,离曲园不远。其历史悠久,可上溯至唐天宝年间。据方志介绍,彼时的城隍庙位于子城东南,元末毁于兵燹。明洪武三年(公元1370年)移建到同样毁于元末兵燹、隶属吴县的雍熙寺旧址沿用至今。雍熙寺旧址,曾是三国东吴周瑜古宅址。苏州府城隍庙经弘治、嘉靖两朝扩建,至万历二十三年(公元1595年)又在庙的东西两翼对称重建了长洲县、吴县城隍庙。由是形成了集一府两县城隍庙为一体的庞大古建筑群。

苏州城隍庙在清顺治、康熙、乾隆年间多次重修,至民国初年规模仍然蔚为壮观:东起雍熙寺,西至河沿下塘,南到景德路,北达范庄前。山门之外,自北向南有石狮、旗杆、四柱三楼牌坊和八字照壁,中间为长达数百米的神道。遗憾的是,在二十世纪六十年代,这座拥有二万多平米的古建筑群只留下了大殿和仪门。沉寂了近四十年的苏州城隍庙,于2004年重获新生。历时二年重建后的城隍庙以新姿态出现的公众视线中:仪门前新建了山门,工字殿后新建了太岁殿。各殿堂内新置神像妆金一新。虽然面积仅是当年的十分之一。

山门至仪门一进院,西厢为五路财神殿,内奉五路财神;东厢为三十三观音殿,内奉三十三尊汉白玉观音。

在一进院中鱼发现属于文庙的元素:龙门桥和启慧缸。

↓仪门,明代建筑,清代重修。

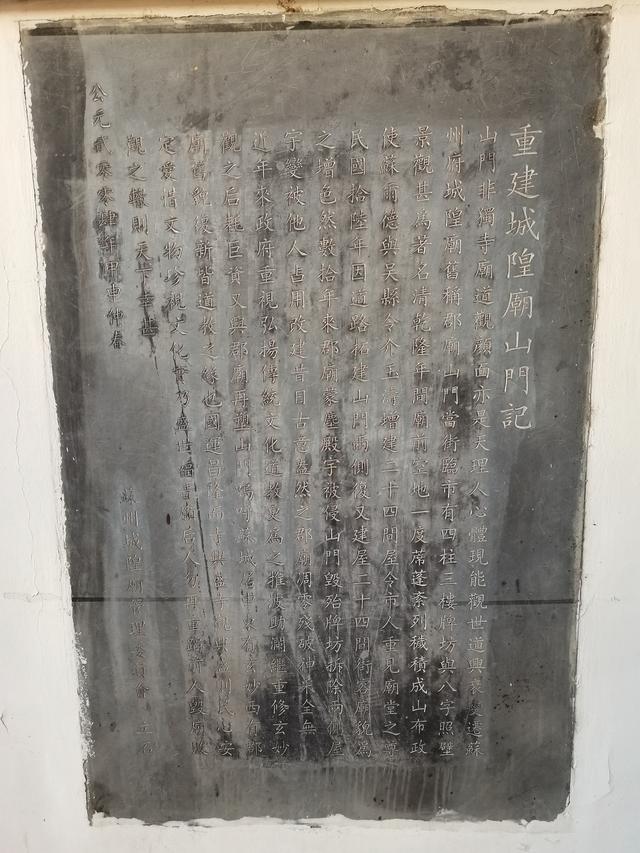

仪门内前廊东西墙壁上嵌有碑刻四方。西壁乾隆三十一年立《苏州府城隍庙碑记》和光绪十二年立《奉憲勒石永禁》碑;东壁乾隆三十二年立《奉憲勒石永禁碑记》和2004年立《苏州府城隍庙重修记》。

位于仪门西侧前廊内仆童牵马铜雕非常精彩。尤其是仆童右手牵着的马缰绳,金属打造出绳的质感。

过仪门为二进院。院北即工字殿/城隍殿。殿前除了二棵枝繁叶茂的银杏树外,还有文庙的元素:平安、福寿门。

城隍殿,俗称“工字殿”。前后两殿、中间贯以穿堂组成,平面呈工字形。“工字殿是我国保存至今为数不多的明初城隍庙古建筑之一,也是苏州唯一的现存较为完整的明代早期殿堂建筑。”

工字殿前殿和后殿均为单檐歇山顶,当中以穿堂贯通。前殿之前建卷棚顶抱厦三间,与前殿形成勾连搭屋顶。

工字殿俯瞰图,来自网络。

工字殿前殿和抱厦内部。

前殿和抱厦梁上有清代重修时留下的彩绘。感兴趣的朋友点击放大图片可看清图案细部。

前殿正中供奉着城隍神像,两边分立赏善罚恶两司。殿上明镜高悬,正中央还挂着一把硕大的象征着功过善恶毫厘不爽算盘。殿内衙役三班两排持械站立,随时候命。前殿两侧还各塑十二府司。后殿正中供奉城隍娘娘和金花娘娘等十二婆祖。穿堂供奉月老。

苏城隍庙城隍殿内供奉的城隍爷为春申君—黄歇。

我国自古以来就有城隍信仰。城隍神往往是对这座城有过功绩的真实人物。城隍神力有多大,看民间流传的那些有劝诫惩戒意义的俗语就知道了:“人在做,天在看”,“不是不报,时候未到”、“举头三尺有神明”等。城隍信仰初始就具有城市精神,它是人们对于城市安定、和谐的需要,寄托着人们向善、向美的追求。这种信仰带给人們精神安慰和信心增强。城隍庙历来也是传承地方习俗和文化的地方。一座城的城隍庙如同这座城的名片,成为这座城市的象征。

穿堂月老殿

后殿娘娘殿

在后殿东侧有一棵银杏树,和城隍殿前二株银杏一样树龄四百年左右。

在西侧看工字殿

在工字殿后殿西次间前檐墙上,有一方清嘉庆二年(公元1796年)勒石的《苏郡城河三横四直图》碑。“ 清代嘉庆元年(1769年)八月至次年五月,苏州古城又全面疏浚了一次河道。工程竣工后,主持此事的地方官员请江苏巡抚费淳撰写《重浚苏州城河记》,勒石竖碑。此碑总称《苏郡城河三横四直图碑》。碑身高1.6米,宽0.8米,碑座高0.3米,宽0.9米,清嘉庆二年(1770年)立。碑的正面镌刻《重浚苏州城河记》,记载吴中官府出资,地方士绅、商人和市民共同募捐筹款,全面疏浚苏州城内河道始末。费淳撰文,王文治书丹,刘恒卿刻石。”(引文摘自2012年8月3日c3版《苏州日报》,以下略同)

从府城隍庙提供的碑刻说明可以看出,该碑为双面碑刻。由于一面嵌进墙壁中,我们看到的为碑阴部分。

该碑碑身五分之二部分为长洲盛林基撰书的《苏郡城河三横四直记》,“ 长达1200余字。‘图说’将城内河道的来龙去脉、起止分合、流向等详细说明。强调居城中央河流的重要性,开通后对“三横四直”河道之水左右逢源,如人身气脉,无不融会贯通。该图碑更正了旧志对河道记述的一些错误,并且将校正的情况反映在图和图说上。比如,自竹槅桥南流至洛水仓桥,经帝赐莲桥,由砖桥东至葑门之水,不应该归入第三直河。同时,补入旧志未载的原有河道,如万寿宫周围和长洲、元和二县县学前的二环玉带河等。”

“在图的左下角,另刻有附记数行,说明疏浚河道总长、开挖土方量和花费银两数额。”

碑的五分之三部分为《苏郡城河三横四直图》,“显示以‘三横四直’七条贯穿全城的干流为主的河道分布体系。同时,以传统的立面画法标出城垣及重要桥梁、寺观、衙署的位置,形象地反映出清代中叶苏州河道纵横、桥梁密布的水乡风貌。河道各段的宽深尺寸,均详细记载。这些数据作为参考尺寸,可供今后疏浚河道采纳。”

清刻的《苏郡城河三横四直图》碑和宋刻的《平江图》碑,都比较准确、形象地反映当时苏州河道纵横、桥梁密布的水城风貌。

在工字殿前殿北,东西各竖立了五方古代官员画像碑。他们是由唐及清,各朝任苏州知州中造福于苏州的官员们。

他们中最为人称道的就是唐代刺史“韦应物、白居易、刘禹锡”,他们被苏州人合祠供奉,尊为“三贤”。

唐贞元四年(公元788年),著名诗人韦应物出任苏州刺史,那时的苏州富庶和版图之大,可在诗人《登重玄寺塔》(附《登重玄寺塔》: 时暇陟云构,晨霁澄景光。始见吴都大,十里郁苍苍。山川表明丽,湖海吞大荒。合沓臻水陆,骈阗会四方。俗繁节又暄,雨顺物亦康。禽鱼各翔泳,草木遍芬芳。于兹省氓俗,一用劝农桑。诚知虎符忝,但恨归路长。)诗文中得到验证。三年后离任的他两袖清风、一贫如洗。无川资回京述职,只得寄寓在苏州无定寺,赖“租田两顷”与子弟耕种以生活。

唐宝历元年(公元825年),白居易任苏州刺史。早在韦应物任苏州刺史时,年少的白居易曾避战乱暂居过苏州。那时的他一定受到过韦苏州熏陶,所以白居易在苏州留下山塘河、白公堤这样的政绩工程。白居易在任时的苏州,延续着韦应物在任时的繁华。白居易的勤政廉洁,对苏州来说如同锦上添花,以致于离职时“闻有白太守,抛官归旧谿。苏州十万户,尽作婴儿啼。”(刘禹锡的《白太守行》)。白居易临行在即写下《别苏州》“浩浩姑苏民,郁郁长洲城。来惭荷宠命,去愧无能名。青紫行将吏,班白列黎甿。一时临水拜,十里随舟行。饯筵犹未收,征棹不可停。稍隔烟树色,尚闻丝竹声。怅望武丘路,沉吟浒水亭。还乡信有兴,去郡能无情。” 暮年在洛阳的他还深情着苏州:“忆在苏州日,常谙夏至筵。粽香筒竹嫩,炙脆子鹅鲜。水国多台榭,吴风尚管弦。每家皆有酒,无处不过船。交印君相次,褰帷我在前。此乡俱老矣,东望共依然。洛下麦秋月,江南梅雨天。齐云楼上事,已上十三年。”(《和梦得夏至忆苏州呈卢宾客》)“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南。”(《忆江南·江南好》)

唐大和六年(公元832年),曾任京官监察御史的刘禹锡,在“永贞革新”后,被贬为苏州刺史,当时苏州因前一年水患灾情严重。刘禹锡见状奏请朝廷赈济灾民。初,朝廷以苏州历来富庶拒绝奏请。刘禹锡又百般陈述,多次奏请费尽周折获得赦令。于是开本州常平义仓赈饥,使人民从灾害中走出,过上了安定自足的生活。 刘禹锡任满离开苏州前一天作《别苏州二首》:“三载为吴郡,临岐祖帐开。虽非谢桀黠,且为一裴回;流水阊门外,秋风吹柳条。从来送客处,今日自魂销。”(已故南大著名文史大家卞孝萱教授在《刘禹锡年谱》中考证出刘禹锡出生于苏州地区。)三位唐代诗人与苏州的唱和,为这座城市的风雅添上了浓重一笔。

宋代的范仲淹和文天祥。范仲淹籍贯苏州。但由于母亲改嫁,他曾二度回苏州都不悦,认为苏州“风俗太薄”。景祐元年(公元1034年),范仲淹任知州,见苏州去岁遭逢严重水灾至今没有解除,上书宰相吕夷简要求开展疏通河道工程,随后又兴府学建文庙,带动一时风气。据记载,德祐元年(公元1275年)南宋朝廷启用文天祥为兵部尚书后改派浙江、江西制置使兼平江知府抗击元军进攻。这一年的十月,文天祥在苏州守城。将妻儿老母寄居在苏州潮音禅寺。后人为纪念文天祥,于明正德十年,在潮音禅寺建忠烈祠“文山堂”供奉文天祥神像,潮音寺也被易名为文山寺、文文山祠或文丞相祠。

明宣德五年(公元1430年)况钟任苏州知府。到任后就整顿官风,使得苏州一府七县风气大变。明朝初期田租要交到指定的粮仓且运费自理。苏州百姓交粮并不一定在苏州地界,也有送至南京和山东临清。陆运、水运粮食耗时费银,苏州农民因无力负担纷纷逃离家乡。况钟任期时,苏州府四年欠粮760多万石。况钟据情向朝廷请求以交钱代替交粮,官田减租减免欠粮,起初都被朝廷拒绝。况钟坚持不懈,终在两年后获批。况钟在任期间还对一些时弊加以肃清。昆曲《十五贯》就是以这位清官为蓝本写就的。

苏州人不曾忘记那些为这座城做出贡献的好官们。于是将他们勒石立像于城隍庙内—他们都是苏州城的城隍爷!

城隍殿北为四进院,跨过一座石桥,即是城隍庙最后一座殿--太岁殿。殿内正中供奉斗姆元君,两侧供奉十二属相本命太岁。

欢迎来访,愿安康永伴!备注:图片拍摄时间2021年11月18日

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com