回忆鲁迅先生我的感悟(到故乡去鲁迅先生)

钱江晚报·小时新闻记者 张瑾华

我冒着严寒,回到相隔二千余里,别了二十余年的故乡去。

时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。我的心禁不住悲凉起来了。

——《故乡》鲁迅

1921年1月,鲁迅先生在北京八道湾11号居所里,完成了一篇带有强烈纪实色彩的小说。2月8日,正是旧历大年初一,鲁迅在日记里写道:“晴。春节放假。上午寄新青年社说稿一篇。”这一“稿”,就是《故乡》。三个月后,《新青年》第9卷第1号上发表。

众所周知,鲁迅的“故乡”,在绍兴。

作为一个浙江人,你已经去过多少次绍兴?5次,10次?更多次?

作为一个中国人,你去过一次绍兴吗?

以鲁迅之名,绍兴,或许应该列入一生必去的中国城市。

鲁迅,一个绍兴人,少年闰土的朋友,可能在绍兴的某条小街上与阿秋擦肩而过,在绍兴的乡下遇见过一位像祥林嫂一样面色悲苦沉默的妇女。他,还有很多的一起看社戏的老乡。

一位鲁迅中学的学生说,鲁迅写句子造句子可真有一手。他们同学之间,早就把“我的后院有两棵树,一株是枣树,另一株还是枣树”的梗玩坏了。

鲁迅的长孙周令飞,长得很像爷爷。周令飞说爷爷这句著名的被后人反复引用的,“被玩坏了”的“两棵树”:那么我的意思就是说,一株是物质的,一株是精神的。”

这也是属于绍兴的两棵树。

周令飞说起爷爷鲁迅,“我觉得鲁迅是一个让我们能够继续记住它的名字,可以记住两百年、三百年、五百年,甚至一千年的人。”

在鲁迅140年的诞辰之际,鲁迅种在绍兴的“两棵树”依然是长青的。正如周令飞所说,绍兴的绝对优势是文学,绍兴的文学当中的绝对优势是鲁迅。一方面,一个个跟鲁迅相关的人文景点带动了当地的知名度,壮大了绍兴的“鲁迅主题游”经济,另一方面,一个个文化活动在此地上演。

周树人离开了,他,成为鲁迅,归来。

绍兴的后浪们,也依然滋养在“鲁迅”这棵大树下,向着未来勃兴。

每年清明时节,鲁迅中学的孩子们在学校的豫亭廊都在此祭奠这位先生老乡。

在鲁迅中学的新生代眼中,这个叫周树人的绍兴先贤,他从他们脚下的同一片土地走出去,他弃医从文、救国怒吼,他以笔为刃,劈开黑暗迷茫。他呐喊,激励中国人在精神上站立起来;秉持“韧”的精神,在寂寞中锲而不舍、在困境中百折不挠,为生民立命。

“涤荡污浊,悟先生之诲;洗濯心智,秉立人之皈。”这是绍兴鲁迅中学的一位学生卢俊嘉跟鲁迅先生的一次心灵对话。

“我们要读懂鲁迅的还有很多……”鲁迅中学的学生们说。

“我们只有读懂这些,与鲁迅的精神与灵魂对话,才能读出一个真实的鲁迅、完整的鲁迅,那我们今天的纪念才有意义。”这是新生代绍兴人关于鲁迅的一个认识。

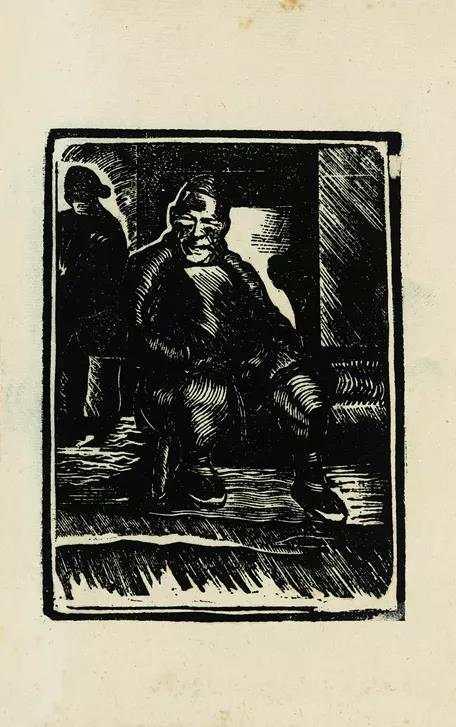

版画中的阿Q。

【故乡啊故乡,他到底爱不爱故乡】

在鲁迅所有的作品当中,《故乡》是影响最为广泛持久、评价最为确定的作品之一,是百年间入选中学语文教材最稳定的鲁迅作品。目前的人民教育出版社教材系列中,小学六年级有《少年闰土》,中学九年级又有《故乡》。

除了故乡的“闰土”,从鲁迅的故乡走出来的,还有祥林嫂、孔乙己等一个个人物,他们是农民,是被侮辱与被损害的女性,是知识分子。

阿Q这流氓无产者在地图上并不存在的未庄,但最终我们还是将阿Q定在了鲁迅的故乡绍兴。

还有一位像《等待戈多》中的戈多一样,既是具象又是抽象的“狂人”,虽然不知他是何方人氏,似乎,他也曾在绍兴的街头巷里间出没过。

鲁迅说——

“我冒着严寒,回到相隔二千余里,别了二十余年的故乡去。”

“必须赶在正月初一以前,永别了熟识的老屋,而且远离了熟识的故乡,搬家到我在谋食的异地去。

“第二日清早晨我到了我家的门口了。瓦楞上许多枯草的断茎当风抖着,正在说明这老屋难免易主的原因。”

100年后,我们跟着鲁迅的笔触,仿佛也跟着他一起,又回到了他的故乡。只是此时,正是白露时节。再过几天,9月25日,是先生140岁的生日。

1881年9月25日,江南小城绍兴东昌坊新台门周家,迎来了一个男孩。男孩幼名阿张,长庚,学名周樟寿,字豫才。

在周作人的回忆中,鲁迅并不太愿意说自己是绍兴人,宁愿说自己是浙江人。可他的笔下,却又处处是故乡的风物,故乡的人情。这看似矛盾的背后,或许跟鲁迅对故乡复杂的情感有关。

鲁迅在绍兴,记忆并不都是愉快的。13岁,祖父入狱,15岁,父亲病逝,连上学的学费都交不起。

1898年,鲁迅第一次离开绍兴到南京。他是从绍兴走出去的。从决定“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”开始,鲁迅在其间也回过数次故乡,最长还在1910年时,他在故乡任教职达一年时间。1919年12月,鲁迅最后一次回绍兴,卖房并将全家搬迁至北京。时间隔了“二十余年”。

然而在当时鲁迅心中,早已把自己当成一个游子。

鲁迅长得像他的祖父周福清,但他并不喜欢这位祖父,但祖父却也在影响着他的人生。

《孔乙己》版画。

【从“雨伞”到“树人”,他反对的人里,有自己的祖父】

“鲁迅”横空出世,标志性的事件是他以鲁迅的笔名发表小说《狂人日记》,振聋发聩,锋芒毕露。周树人,从此成名,成为鲁迅。

在周树人这个名字前,鲁迅其实还有几个名字,只是没有“叫响”。

走进绍兴鲁迅中学,你会发现一座“豫亭”,该校师生每年清明时会在豫亭前纪念鲁迅先生。

不了解的人,可能会奇怪为什么叫“豫亭”,其实“豫亭”,是鲁迅在故乡绍兴时的其中一个名字。

那几个名字,是他的祖父起的,但是鲁迅似乎并不怎么喜欢他的祖父。用今天的话来说,是祖孙两代人的代沟造成,还是在真正离开故乡绍兴之前,成长中的“新青年”鲁迅将祖父看成是“旧文化”的代表,因而在内心与祖父划出了一条鸿沟,研究者则各有说法。

事实是,鲁迅写了那么多与故乡、亲人有关的文字,但他的公开文字里,从不见祖父周福清的形象。

鲁迅在绍兴周家台门出生后,在京城的祖父给新生婴儿的长孙先是取名为“张”,也就是乳名,或小名,而鲁迅真正的原名周樟寿,也是祖父取的。接着就取字,为豫山。

有趣的是,鲁迅的字,总是跟雨有关。在绍兴的学堂上学时,鲁迅先是被同学们叫“雨伞”,开玩笑说“雨伞来了”,因为他的字“豫山”听起来像“雨伞”。鲁迅不爽,要求祖父改名,祖父改了后,叫“豫亭”,可还是跟“雨”有关,听起来像“雨停”,还是会被同学们开玩笑。直到改名为“豫才”,似乎才不再跟“雨”纠缠了,鲁迅自己也认可了这个名字。

据周作人回忆,周树人的名字是周家的一位叔祖帮鲁迅改的名,改名的理由却是因为这位叔祖是位旧式人物,思想老派,“认为进洋学堂不是件光彩的事,不宜用族谱上的正式名字”。“豫才”,听起来像“育才”,从“育才”到“树人”,想必这位叔祖替鲁迅改名时,也遵循了名字的某种内在联系。

要说鲁迅跟祖父的疏离,是一代“新人”反对“旧人”,应该是成立的。鲁迅的好友曾说,鲁迅自己说过,他小时候读书不用功,曾被祖父训斥。但后来他在教育部时,亲眼看到了教育部保管的自己祖父当年在大清朝进士考试中“点翰林”的考卷,读了祖父写的考试文章,觉得祖父写得“并不高明”。

况且旧时的“老爷”,家里还有几房小妾,鲁迅的祖父不善待自己的夫人蒋氏,相当于遗弃在家,也颇让身为长孙的鲁迅反感。鲁迅对家庭给他安排的跟朱安的包办婚姻也甚为反感,但去日本留学也避免不了这桩婚事,后来,朱安成了她自己说的,“我也是鲁迅的一件文物”。

而祖父所涉的“科场舞弊案”,致家道中落,也直接影响了少年鲁迅敏感的心灵,骤然遭遇家庭变故,让他直接体会到了世态炎凉。

祖父周福清,曾经进士及第,“点过翰林”,也代表了当时周家的“最高权威”,后来又因“科场舞弊案”直接导致了周家的败落,他也代表了“旧的光荣”,这“光荣”后来又变成耻辱。

跟巴金类似,鲁迅的反对、叛逆,从旧式传统意义上的周家“长孙”到五四新青年,也正是从反对家族权威者开始。

诸类在故乡的往事,以及在故乡绍兴的“新青年”萌芽时期,将自己的代表旧势力的祖父当成反对的,要批判的对象,在思想上的割裂,也是必然的。

在鲁迅感情复杂的故乡,在周家,有祖父这样的家人,也有朱安这样的,他不得不接受的妻子。

鲁迅就是带着对故乡,对故乡人物的复杂的感情,揣着对故土的爱与恨,走向了更大的世界。

版画里的绍兴。

【鲁迅先生,我们想和你谈谈】

某一个普通的上学的日子,一个鲁迅中学的孩子,刚刚在教科书上遇上了鲁迅,很可能他走出校园,在街道上走着,不经意间又遇到了鲁迅。

绍兴有鲁迅小学,也是鲁迅中学。也不断有人提议,将绍兴文理学院更名为“鲁迅大学”。

这位出生于00后的同学跟着鲁迅大叔的笔,穿越到了鲁迅也是他这个年龄时的故乡,那是一个有点萧索的故乡,那里有少年闰土,也有中年闰土。这位00后同学发现,故乡和故乡的人,百年间在变,又似乎没有改变。他发现,鲁迅这位老乡在最后一次回绍兴时,或许是有几分叹息的,他不由地想,如果鲁迅先生来到今天的绍兴呢?

鲁迅,他看着一个个现代绍兴故乡人,看见日新月异的街道,看到跟自己有关的所有“鲁迅元素”,他是依然会叹息,还是略感欣慰?当他看到绍兴鲁迅中学的莘莘学子的一天,在操场遇到青春面孔,他,是不是会停下来和他们谈谈?

而他,一个新绍兴人,和他在鲁迅中学的同学们,他们看待这位鼎鼎大名的老乡时有自己这一代人的方式。

他兴步走过鲁迅故里,鲁迅故里数米之遥处,有阿Q曾经寄居的土谷祠。如果在夜晚,寂静的巷子里有狗吠,他可能会想起最近读过的《狂人日记》里的描写:

“黑漆漆的,不知是日是夜。赵家的狗又叫起来了。狮子似的凶心,兔子的怯弱,狐狸的狡猾……”

他读《孔乙己》,见鲁镇酒家的格局:穿短衣的,是做工的人,买一碗酒靠柜外站着;穿长衫的,大抵阔绰点,要酒要菜,可以进店里坐喝。孔乙己则是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。

他走过咸亨酒店,不禁想一个问题:那么到底孔乙己和阿Q是个什么样子呢?千万个读者的心目中有千万个孔乙己和阿Q的样子,鲁迅心目中,也有一个。

他去网上查了一些资料,从鲁迅和友人的通信中,他看到了鲁迅先生的这种讲究,原来,对自己笔下人物的绍兴味道,鲁迅是有精准的把握的。

他读到了这样一个故事:

1933年,中国新兴木刻运动的先驱、著名画家刘岘出版的《孔乙己》插图集、《风波》插图集、《阿Q正传》插图集等,都涉及到了从鲁迅小说中的想象,到落到实处。

他读到了《鲁迅日记》1934年5月18日记——

“得刘岘信并木刻《孔乙己》一本,单片十一幅,夜复之。”鲁迅在复信中写道:“……孔乙己的图,我看是好的,尤其是许多颜面的表情,刻得不坏,和本文略有出入,也不成问题。不过这孔乙己是北方的孔乙己,例如骡车,我们那里就没有,但这也只能如此,而且使我知道假如孔乙己生在北方,也该是这样一个环境。”

《鲁迅日记》1934年2月26日记——

“上午得王慎思信并花纸一束,即复。”在这一复信里,先生对刘岘所作插图,提出十分具体的意见:“阿Q的像,在我心目中流氓气还要少一点,在我们那里有这么凶相的人物,就可以吃闲饭,不必给人家做工了。赵太爷可以如此。”

就在鲁迅与友人信中,提到了刘岘画的孔乙己和阿Q形象。在鲁迅先生的点拨下,刘岘最终画出了比较符合鲁迅心目中的孔乙己和阿Q。

鲁迅说的“我们那里”,应该指的就是故乡绍兴。不论离家乡远近,形形色色的故乡人物,早已是刻在他脑子里的。

他抬起头来。一个又一个时代过去了。鲁迅的一双眼睛,依然在注视着这个世界。

在绍兴古城,跟鲁迅相关的人文景点迎来了一拨又一拨游客,一代又一代的参观者。而生于厮长于厮的绍兴人,鲁迅,更像是他们城市的一个“精神领袖”。

他回到他的校园。漂亮的鲁迅中学内,几乎每天都会面对那座高大的鲁迅石像。同学们在各种校园活动中,不时地与他们的大先生打个照面。这个一字胡子板刷头的大叔,早已是一个亲切的存在。

鲁迅中学内的鲁迅雕像。

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。

来源:钱江晚报·小时新闻

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com