画面感和场景性(反差既在画面内)

比较标准的“反差”定义是画面中暗部和亮部的对比关系。如果画面中暗部和亮部对比强烈,过度区域面积少,那么画面呈现出高反差,如果画面中暗部和亮部对比弱,过渡区域面积大,那么呈现出低反差。

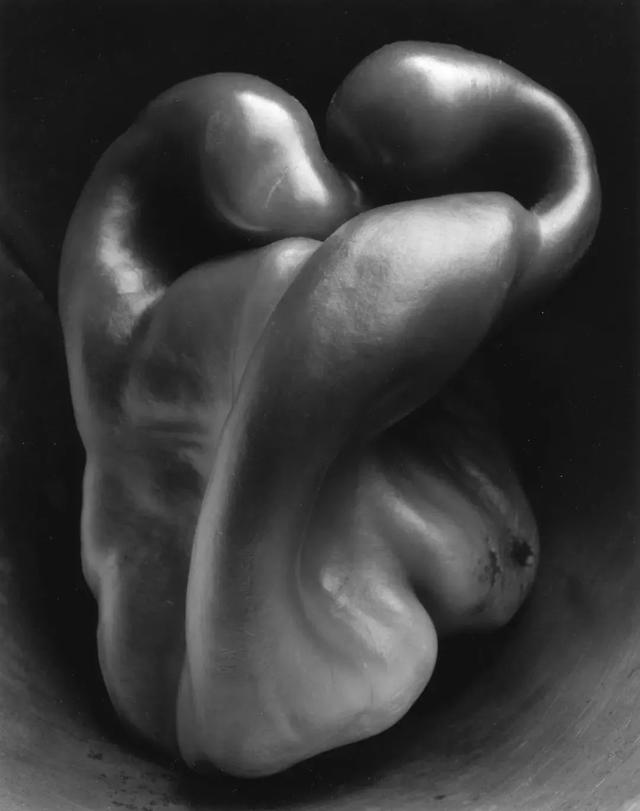

爱德华·韦斯顿的这张照片,是适度反差的杰出代表

一般情况下,反差不易过低和过高,我们建议大家追求适度的中反差的作品。为什么这么说?因为如果画面中均匀弥漫着所谓的“高级灰”那么也意味着细节更多,相反,高反差和低反差都会牺牲画面的细节。之前,有很多作品都追求高反差的效果,画面的反差高了就有了视觉冲击力,比如街拍有一种森山大道的感觉,虽然它能带来极具情绪化的画面,但要小心,高反差是一个井。

“反差”体现在两方面。一方面是摄影语言(画面内)的反差。一方面是内容(画面外)的反差。画面内的反差由几部分要素决定:

1、影调

2、颜色

3、光比与空间

爱德华·韦斯顿所拍摄的这张椅子,做到了亮部的细节和暗部的层次都出现在画面中

森山大道的作品反差比较高,这也是很多摄影人喜欢他的原因

影调是比较传统的与反差息息相关的元素,很多现代主义摄影作品很追求影调的细腻感,实际上就是对反差的严格控制来做到的。当然,反差并不是一个黑白摄影的概念,彩色也有反差,利用颜色直接的对比关系,也能塑造出反差,同样,光比与空间也能塑造反差。比如硬光源,中午阳光照射强烈的时候,光比硬,反差就小,阴天则反差大。

何藩所拍摄的这张照片,由光影塑造出了暗部和亮部的反差

和画面内的反差不同的是,反差还可以体现在画面外,这就是字面上的“反差”的理解。比如,城市与乡村的反差、幸福和悲伤的反差、青春和年迈的反差。这里的反差,可能比较贴近于“反差感”,一种意境,不再是专业的摄影术语了。

这张照片是摄影师冯君兰的作品,黝黑的手与细腻的手之间的反差,采用了古典油画的效果,给人一种既静态又动态的双重感受,当然,这属于画面外的反差了。

这张照片选自摄影师李江松所拍摄的《在帝都的路上》,人流窒息感的拥挤与中间孤独的保安形成了反差。

当我们布置了“反差”这个作业后,很多影友交上来了作品都还是画面外的反差,这说明,我们对画面内的反差理解还不够,基本功有待打牢。

下面把这一期投稿比较不错的几张照片展示出来。你喜欢哪张呢?可以留言告诉我们。

入选作品展示

《厮守》 大通/摄

《奔跑》 锋回路转/摄

《休闲的节奏》 锋回路转/摄

《新老交替》 郝志斌/摄

《单与双》 嘉庆/摄

《古老与现代》 嘉庆/摄

《独行》 乐行/摄

《干涸的土地》 清新/摄

文化礼堂系列之《自己》 天下和/摄

《窗外》 天下和/摄

《老街新人》 天下和/摄

《近与远》 羊正/摄

《异曲同工》 SZ(马海萍)/摄

第三季评片会第11期《反差》就分享到这里,详细的讲解,请到直播间收听。下期主题是《情歌》,这是关于情感的题目,注意审题,您有什么想法?请用镜头表达出来。欢迎更多的影友参与我们的训练和交流,期待大家的佳作。

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com