近代大侠是什么(世界观是什么啸大侠)

● 世界观是什么?

● 德威特教授写的《世界观: 现代人必须要懂得科学哲学和科学史》说道:“世界观”指的是一个观点体系,其中不同观点如同拼图的一块块拼板一样相互联结。也就是说,世界观并不仅仅是一些分离、独立、不相关的观点的集合,而是一个不同观点相互交织、相互关联、相互联结的体系。

● 换句话来说世界观的是我们一系列的观念背后所持的信念的这样无数个观念,这些观念是相互交织在一起,相互关联,相互联结的,相互影响,最终形成一个完整的观念体系。最后呈现出来的是你的 价值判断,你的认识很大的程度上是依据这个价值判断来进行的,比如什么是善,什么是恶,什么是好的,什么是坏的,这背后是大量不同的观点形成了这样的一个个价值判断。

● 我们来进一步拆解:价值判断是有什么构成的,背后是一个或多个信念基础构成;再往下一层,这个信念基础,是有一个个命题构成,命题是有是有真假的;而构成命题的是由一个个概念,以及关系构成,,而概念这有其内涵以及外延组成(构成对事物的准确定义)

● 继续再往下走一层:这个概念是怎么形成的?

● 这个概念可以认为是一个高度抽象的事物,语言文字都是如此,那么高度抽象化是概念是抽象化是从何而来呢,是从具象而来,所谓的具象是怎么形成的,是我们社会活动中来,在实践过程中我们接触大量的形象化事物,最后凝练,所以我们认为语言是高度抽象化的表述,人类区别于其他生物其实是从语言开始,相当于外在客观的事物可以被传播表述,经验的生活可以被传播记录,人类的进化走入快车道,用模因表示起来比较合适。

● 从更加微观层面来看

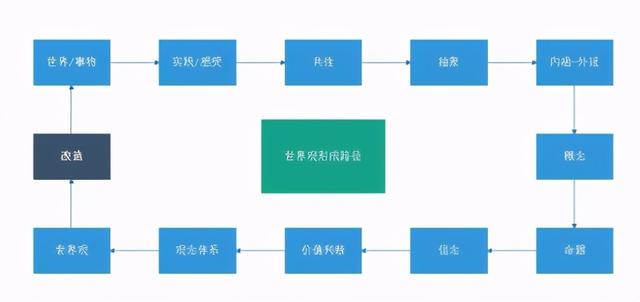

● 我们接触外在客观事物的连接器是我们的感觉系统,具体可以分为内感和外感外感包含五感,内感比如胃部蠕动的感觉,平衡感觉,这些都是属于身体的感受器,这个感受器接收了外部客观世界的信息,经过大脑筛选出来,就精度的信号,就形成了知觉,这个知觉就形成了认识,认识的过程中就调用了概念,这才产生了思考,最后就是决策,从接收器进入信号,到信号过滤筛选,这个过程是属于无意识状态,到信号形成知觉,调用概念,是从无意识到有意识的过程,这个过程是内部的变化,再产生思考,形成决策,这个是对客观世界产生了影响,所以感受从分几次产生影响的,这里有几个核心,一个是信息的输入,一个是信息的筛选,一个是概念的形成,另一个是产生决策,并影响改造客观世界的过程。

● 上面讲的的是感受到决策形成一个过程,构成一个循环。

● 大脑无时无刻不在收集信息,第一步是收集感觉信息,这不需要我们费多少精力,却依赖于巨量的大脑活动,这大多都是下意识完成的。

● 下面稍微展开讲下感觉理论

● 感觉理论

● 古希腊人就有“五感”的说法——味觉、嗅觉、视觉、听觉和触觉,不过从科学上讲,“五”并不是最准确的数字。较之基于我们主观体验的朴素分类,更合理的做法是根据大脑处理信息的方式来给感觉分类。我们可以将感觉分成4类,因为大脑有4类感受器细胞,分别对应光(视觉)、化学物质(味觉和嗅觉)、机械力(听觉、触觉和平衡觉)以及组织损伤(痛觉);或者也可以分成7类,因为大脑有7条不同的感觉神经通路,包括嗅神经和视神经等。

● 脑部会将汇入其中的信息分配给6个不同的皮层区域(见图1),这6个区域分别负责6种不同的感觉信息:视觉、听觉、本体感觉(温痛触压以及身体姿态与运动信息)、嗅觉、味觉和平衡觉。所以如果从大脑的角度考虑感觉,那应该是“六感”而非五感。当然理论上这些感觉也可以再进一步细分,比如本体感觉皮层就承包了触觉、痛觉还有身体运动与姿态等信息,这些截然不同的感受每种都可以单独算作一种“感觉”。

● 感觉皮层区

● 案例:妈妈的概念是如何形成的

● 再来说一个之前举过的案例:就是妈妈的概念是怎么形成的,从婴儿开始,妈妈是什么,在孩子的印象里,妈妈是可以给予是我温暖,给我食物,给我呵护,等等,在这个过程中,这个过程都是具象的形象的真实感受的,然后这个过程就是逐渐形成妈妈的形象,在形象化的基础上抽象出了妈妈这一个概念,而我们言语妈妈就是给妈妈赋予言语的内涵,对等起来了,然后说概念是怎么衍化的,姥姥,也是人,也给予你温暖,但是是你的妈妈叫妈妈,这是时候,你就开始调用基本概念妈妈,形成新的概念的妈妈的妈妈叫姥姥,后面如大地母亲,祖国母亲,这也是概念的不断衍化的结果,在这一个过程中基础的概念不断地被赋予内涵,他的边界逐步的外延,最好形成很复杂的概念,而言语恰恰是高度抽象化的代表,在我们思考过程中是通过调用无数个的概念类比进行思考,很多时候并不自知,但确是实在发生的。

● 这里我们可以进一步形成价值判断,可以说妈妈是充满爱的 ,充满包容的,当我们成妈妈或者是爸爸的是这个时候这个价值判断形成的形成就产生了影响,我们要对孩子有爱,要包容,等等一系列的信念基础。

● 世界观的发展

● 主要是从亚里士多德的地心说再到哥白尼的地心说,再到牛顿机械论,量子世界观

● 亚里士多德世界观

● 1、地球位于宇宙中心。

● 2、地球是静止的,也就是说,它既不围绕任何其他天体(比如太阳)运行,也不围绕自身轴线旋转。

● 3、月亮、其他行星和太阳围绕地球运行,大约每24小时运行一圈。

● 4、在月下区里,也就是地球和月球之间的区域(包括地球本身),有四种基本元素,即土、水、气和火。

● 5、在月上区里,也就是月亮以外的区域,包括月亮、太阳、行星和恒星,物体由第五种基本元素“以太”构成。

● 6、每种基本元素都有一个基本性质,这一基本性质决定了元素的表现特征。

● 7、每种基本元素的基本性质都通过这一元素的运动趋势表现出来。

● 8、土元素有一种向宇宙中心运动的天然趋势。(这就是为什么石头会直着掉下来,因为地球的中心也就是宇宙的中心。)

● 9、水元素也有一种向宇宙中心运动的天然趋势,但是这一趋势比土元素弱。(这就是为什么当泥土和水混合后,两者都会向下运动,但最终水会留在泥土上面。)

● 10、气元素天然地向土和水以上、火以下的区域运动。(这就是为什么当把气打入水中,气泡会从水下升起来。)

● 11、火元素有一种向远离宇宙中心的方向运动的天然趋势。(这就是为什么火在空气中向上燃烧。)

● 12、组成行星和恒星等物体的元素以太,有一种进行完美的圆周运动的天然趋势。(这就是为什么行星和恒星持续围绕地球,也就是围绕宇宙中心,作圆周运动)。

● 13、在月下区,一个运动的物体会自然趋于静止,原因要么是组成这一物体的元素到达了其在宇宙中的自然位置,要么是这些元素被其他东西(比如地球表面)阻止,不能继续向其在宇宙中的自然位置运动。其中第二个原因更加常见。

● 14、一个静止的物体会保持静止,除非有一个运动来源(要么是自身运动,比如一个物体往自己在宇宙中的自然位置的运动,要么是外界的运动,比如我把钢笔从书桌这边推到另一边)。

● 亚里士多德世界观中的核心拼板是“地球是宇宙中心”,17世纪早期,出现了新证据(主要来自于当时刚刚发明的望远镜),表明地球围绕太阳运动。

● 正如我们前面探讨过的,在亚里士多德世界观的拼版中,我们不能简单地把“地球是宇宙中心”这块拼版替换掉。因此,前面所说的新证据就意味着亚里士多德世界观站不住脚了。这个时候孕育出了一个新的观点体系,更确切地说,这个新体系包括了“地球在运动”的观点。

● 牛顿世界观

● 而这个最终取代亚里士多德世界观的观点体系,我们称之为牛顿世界观。

● 与亚里士多德世界观一样,牛顿世界观也包含大量观点,下面是其中几个例子:

● 1、地球围绕自身轴线旋转,大约每24小时旋转一周。

● 2、地球和行星沿椭圆形轨道围绕太阳运转。

● 3、宇宙中基本元素的总类略多于100种。

● 4、物体表现出来的运动特征主要受外力影响(比如重力,这就是为什么石头会往下落)。

● 5、组成像 行星和恒星这样的物体的基本元素和地球上物体的基本元素相同。

● 6、描述地球是物体运动行为的规律,同样适用于行星和恒星这样的物体,等等。

● 量子世界观:· 量子思维与量子世界观--牛顿世界观出走

● · 在亚里士多德世界观中,宇宙被认为是有目的、有本质存在的。物体因其内在的本质性质而形成其运转模式。而在牛顿科学中,物体运转模式的形成原因不再是其内在本质;相反,物体是在外力的影响下而形成其运转模式。整个亚里士多德世界观中关于宇宙的观点,也就是认为“宇宙充满了目标和目的”的观点,不能与新科学拼合在一起,而且事实上,此时宇宙已开始被看作是更像一台机器。在一台机器中,不同的零件之间彼此推拉,而各种零件之所以会有如此表现,原因正是其他零件所施加的作用力,同样地,宇宙中的物体也开始被认为是在其他物体的推拉和外界作用力的影响下而形成其运转模式了。这个机器的比喻在新世界观中占了主导地位。在这样一个宇宙中,外界作用力的推拉是理解宇宙中物体运转模式的核心;而这样的宇宙观几乎与亚里士多德的整体观点完全相反。简言之,与亚里士多德世界观科学紧密相连的宇宙观,也就是认为“宇宙是有目的、有本质存在”的观点,被一个新的机械论的宇宙观所替代,而且这个把宇宙当作机器一样的宇宙观与新科学是紧密相连的。

● · 牛顿世界观把宇宙理解为一台机器,把万物比喻成机器,机器当然是有一个个的零部件构成,也就是说只要把一个整体事物拆解成一个个部件,这就导致了还原论思想的形成,机械论还原论奠定了现代科学技术发展的 基础,成功实现得了科学革命,完成的一个范式转变,但牛顿是世界观隐含的假设就是绝对的空间绝对的时间,也就是说事物是连续性的假设。

● 量子世界观

● · 量子世界观,首先是完成了从绝对时间到相对时间的转变,得益于爱因斯坦相对论的提出,同时事物发展是非连续假设。

● · 量子世界观包括:不确定性、随机性、跃迁、非连续性、开放性、自组织,薛定谔的猫

● · 不确定性思维,在量子世界里,运动是随机性的不确定性的,对比现在世界,信息爆炸,民粹崛起,流行病毒,中美对抗,充满了大量的不确定性以及随机性,我们会在不确定性中收到损失,当然我们也可以从中受益,这些就就需要完成几个重要的认知转变,了解微观与宏观的关系,从个人思维到系统思维的转变,从原子机械论到系统论的转变,从完全的因果论,非黑即白说到事件非因果关系,非连续性的转变,从个体与个体的非合作对抗状态到合作共赢,1 1>2的系统的大于个体之和的转变,如何转换宏观与微观思维关系,首先要找对应关系,宏观对应系统,微观对应--个体,那么就很好理解了宏观--系统--系统思维,微观思维---个体--随机不确定性思维,发现个体--系统之间的关系,比如个人未来职业发展的选择,与社会大系统趋势的吻合,发现趋势,追随趋势。

● · 那么如何从不确定中获益呢,这就需要掌握概率思维,为什么说要掌握概率思维呢,因为我们身处在一个信息爆炸时代,事件随机发生,黑天鹅事件频频出现,虽然是小概率性事件,但对我们的影响又是巨大的,比如新冠病毒,中美贸易战,都深深的影响到了我们,我们可以通过不断试错去发现赢的可能性概率,在信息爆炸时代下,利用高密度,大量随机性的碰撞来的的概率可能性去获得机会,因为在在大量随机性事件下,必然是有概率的偶然性,类似我们现代基因重组技术在培育植物的品种上的应用,利用靶向基因片段去撞击基因组,获得新基金组合,培育筛选植物显性的形状,从而获得改良品种。偶然性隐含的着概率的必然性,为什么说北上广深的流动性大,为什么很多人还是愿意待在那边呢,因为大量的信息,大量的高质量高密度的信息碰撞,偶然性隐含的着概率的必然性,举个例子,假设你机会率是万分之一,在五线城市,信息的碰撞是1000次,而在北上广深信息的碰撞是1000000次,那么在五线城市,你获得的机会是0.1次,而在北上广深一线城市机会则是100次,也就是说在概率不变的情绪下,你获得的选择机会大大增加了,你的选择自由度增加了,有了更多的选择权,也就是意味的你试错的机会增加,我们的成长是需要不断通过试错获得 ,通过试错了解自己,通过试错了解市场趋势,这个时候你会对自己的评估更加客观准确,就很容易找到适合自己的走的那条路。

● · 在概率思维下,不得不提贝叶斯模型,我们往往在考虑一个事物的时候,没有考虑到先验概率,什么意思呢,我们在做选择的时候一定要考虑先验概率,即要去发现事件趋势的可能性,贝索斯曾经说过,我要选择一个行业是十年内不会发生变化的,那么什么是不变呢,在某一事件段内的趋势是不会发生变化的,比如4G到5G的转变,人工智能时代技术发展是趋势这是不会发生变化的,对于我们个人而言,就像智猪博弈当中的小猪,个人能力是极其有限的,小猪的追随策略往往是最有效的。

● · 跃迁思维,我们要想获得跃迁,就必须积累能量,能量分两部分,一部分是内部能力实现跃迁,另外一部分是外部能量实现跃迁,内部能力跃迁是从高能到低能,这就讲到一个比较优势的概念,你的选择是在自我的优势跟对方的劣势之间进行竞争,而不是去跟你处于劣势的情况下做的竞争,所以要选择正确的赛道,主动的放低自己,在低速赛道,反而能显示你的优势;另外则是通过外部获得能力的跃迁,所以需要找外部的高能量体,去获得,获得方式有很多种,如去学习世界级大师的书籍、教程,与大师工作,寻找高资源高能量进行或者,就如同,小米生态,腾讯生态,阿里生态,华为生态,通过抱大腿策略,获得大量机会,从而能量的跃迁,所以跃迁思维告诉我们需要勤修内功,保持足够的开放性,这里是引出的另一个关键思维。

● · 开放性,只有保持系统的开放性,才能获得能量信息与外部世界的交换,你开放度越高,能量信息交换,形成大量负熵,这时候才能输出有价值的东西,才行能形成自组织结构,实现涌现,所以需要开放大脑,连接学习,发现盲区,实现认知迭代。

● · 非连续性思维:这个是有别于牛顿的世界观,牛顿世界观强调的是因果关系,但是量子时间观他认为事件是非连续性的,我们人类存在大量的行为偏差,如易得性偏差,解释的倾向,锚定效应,在理解因果关系的时候把把没有因果关系的强行连接,把多元要素变成单一要素因果,举个例子,如小孩子吃饭剩饭,爷爷奶奶经常就会讲,你剩饭行为是会影响到非洲孩子的饿肚子行为,生活中存在大量这样的解释,其实仔细观察分析,很多解释,都是存在问题的,实际上他是非连续性的,在回到企业创新,他就是非连续性的,非连续性意味着不进行路径依赖,重新选择赛道。

● · 自组织思维,牛顿世界观是他组织,所以组织架构的设计是控制指挥导向,是效率导向,但是量子世界观是自组织,自下而上的,民主的,任正非说让听见炮火的人做决策,就是自组织的意识;探究君团的一伙人能够自组织到一起,基于一个简单的规则,迭代2年,也是自组织;

● · 自组织思维:在随机性不确定条件下,偶尔所得,就会形成自组织结构,如何各种互联网的社群就是类似这种结构,一旦形成有效组织,利于简单规则,保持开放性,不断进行信息能量的交换,就会形成社群的跃迁,社群内部的成员就会自然获得认知的升级,这就是我们所说的生态场。

● · 量子世界观不是要否认牛顿世界观和亚里士多德世界观,而是要融合,牛顿世界观包括机械论、因果论、原子论,亚里士多德世界观包括第一性原理、四因说,都有适用的场景,相反现在所取得可科学和现代化成就就是建立在牛顿世界观和亚里士多德世界观之下的。通过学习量子世界观,获得一种新的认知,拥抱不确定性,利用不确定性随机性给我们带来的机会。

● · Chaos is not a pit,chaos is a ladder. Many who try to climb it fail and never get to try again. Thefall breaks them. And some are given a chance to climb, but they refuse. They cling to the realm orthe gods, or love. Illusions. Only the ladder is real. The climb is all there is.

● · 混乱不是深渊,混乱是阶梯。很多人想往上爬却失败了,且永无机会再试,他们坠落而亡;有人本有机会攀爬,但他们拒绝了,他们守着王国不放,守着诸神,守着爱情,尽皆幻想。唯有阶梯真实存在,攀爬才是生活的全部。

● 这里其实说到一个关键的词:核心拼图

● 做个比喻:我们盖大楼,我们需要打地基,而地基就是我们的核心拼图,我们的认知信念大厦是由这个地基起来的,地基牢不牢,坚实还是不坚实,决定我们能其多少高的楼,现在最大的问题是,我们再学习过程中试图更改我们的 信念基础,但很多时候就像是再给我们写字楼外立面刷新一下,或者是内部已经旧了的家具重新换购一批,至于地基动都没动,真能的世界观的重塑,在于地基的重新树立,再这过程要并不断打地基,不断建高楼,我把他称之为地基的不断打破重塑,不断蹂躏自己,让自己习惯于这种重塑的过程,这样不断打破重建,我们的核心拼图,核心世界观才有改变的可能,称之为认知重塑。

● 我们从牛顿机械论还原论到我们当今的 不确定概率论的量子世界观的转变,蜕变很难,但是当我们知道了内在外在形成世界观的逻辑之后,我提炼了下基石假设:

● 1.感受是第一性的;

● 2.知识是实践的;

● 3.知识是需要被检验的;

● 4.需求是被激发的。

● 5.人的认知是不完备。

● 建立几个基本假设,形成一个信念基石假设,不断重塑认知,重塑世界观,实现认知升级,用新的世界观来创造面对新的生活机遇,实践是指向性的,感受是第一性的。

● 模型图提炼

● 每个人都追在求智慧。而生活实践是智慧之源,智慧之根则是世界观及方法论。

● 世界观(又称宇宙观)是人们对整个世界的根本观点或看法。它可以是经验的,也可以是科学的;可以是宗教的,也可以是哲学的。经验的世界观是自发的不系统的,科学的世界观虽然是自觉而系统的却是有限的抽象度不足的,宗教的世界观虽然是高度抽象的却是反理性的,只有哲学的世界观既是高度抽象的无限的又是高度理性的。因为哲学的世界观是哲学家对整个世界高度抽象后形成的系统的根本观点,是哲学家系统地思考世界万物共同本质和一般规律的理论形态。

● 哲学世界观是“最哲学的哲学”或曰“纯哲学”(在亚里士多德那里是作为第一哲学而存在的形而上学),是哲学的最为基础当然也是最为重要的部分。尽管有些哲学家未必把世界观作为其哲学研究的重点,但是没有脱离世界观的哲学或哲学家。世界观之所以在哲学体系中居于基础地位,在于它决定方法论、认识论、人生观、价值观、社会历史观等其他一切哲学的部门和领域。

● 世界回答什么问题

● 世界观要回答“世界是什么”和“世界怎么样”这两个既相区别又相关联的问题。哲学家对“世界是什么”这一问题的回答,直接同“思维与存在”(或精神与物质)的关系问题这一哲学的基本问题相联系。对哲学基本问题大致有“唯物主义”和“唯心主义”两种回答:唯物主义认为世界在本质上是物质的,唯心主义则认为世界在本质上是精神的。哲学家对“世界怎么样”这一问题也大致有“辩证法”和“形而上学”(相对于辩证法意义上的)两种回答:辩证法认为世界是充满矛盾的、普遍联系的、变化发展的;形而上学则认为矛盾的存在是荒谬的,万物在本质上是孤立存在的、静止不动的。可见,“世界是什么”和“世界怎么样”这两个层面的世界观问题直接内含着毛泽东所概括的“哲学上的两个对子”——唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学。

● 世界观与方法论的统一

● 世界观和方法论是一致的:世界观决定方法论,方法论反映世界观。因此,有什么样的世界观,就有什么样的方法论;有什么样的方法论,也反映了有什么样的世界观。

● 方法论就字面上看是关于方法的理论。方法的实质是以客观现实之道,还治客观现实之身,是“逻辑范畴和规律的运用”。[插图]方法多种多样,如思想方法、思维方法、领导方法、工作方法、学习方法、研究方法等等。但与辩证唯物主义世界观相一致的方法论,一般是指思想方法的系统。思想方法是“行动中的理论”(马来平)。“思想方法”与“思维方法”虽一字之差,却有很大区别。二者的区别主要是:思想方法侧重于实践活动,而思维方法侧重于认识活动。与实践活动相关的领导方法和工作方法等就较多地直接与思想方法有关。

● 世界观要回答“世界是什么?”“世界怎么样?”的问题,而世界观又决定着方法论,方法论又反映着世界观,说得直白一点,有什么样的世界观决定我们用什么样的方式方法去面对我们这错综复杂的世界,而拥有什么样的方法论也决定着我们工作实践中决策是否有效,目标是否能达成的一系列行动。所以才要求我们要打破重建世界观核心拼图,认知重塑一面对这个充满不确定的世界。

●

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com