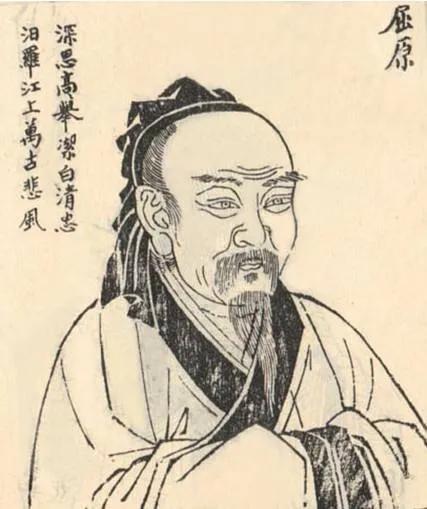

端午节日纪念屈原(屈原文化常识端午龙舟纪念)

屈原投江之后,汨罗、秭归地带人民自发追悼纪念,然后在南方及全国和东南亚地区形成了一年一度端午纪念的民俗节日活动。

南朝《荆楚岁时记》载:“五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日,人伤其死,故命舟楫以拯之。”南朝人宗懔《荆楚岁时记》记载:“五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日,伤其死,故命舟楫以拯之”。

祭屈原之俗在《隋书·地理志》中有记载:“其迅楫齐驰,棹歌乱响,喧振水陆,观者如云。”唐刘禹锡《竞渡曲》自注:“竞渡始于武陵,及今举楫而相和之,其音咸呼云:‘何在’,斯沼屈之义。”

南宋孝宗乾道六年(公元1170年),陆游乘船由山阴赴任夔州通判,途经归州,亲眼目睹了龙舟竞渡,留下诗作《归州重五》:

“斗舸红旗满急湍,

船窗睡起亦闲看。

屈平乡国逢重五,

不比常年角黍盘。”

自南北朝开始,秭归每年端午节期间都要举行公祭屈原活动,古老的仪式一直延续至今。千百年来,屈原故里端午习俗世代传承。在秭归民间,有“宁荒一年田,不输一年船”之说,人们从农历四月底,就开始筹备过端午节。男人们忙着检修龙舟,女人们忙着泡糯米、摘蓼叶、苦艾、菖蒲,形成了包括龙舟文化以及三过端午、粽子寄情、骚坛诗会等习俗在内,具有鲜明独特文化内涵的屈原故里端午习俗。2006年,屈原故里端午习俗被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年,以其为重要组成部分的中国端午节列入人类非物质文化遗产代表作名录。

屈原故里传统龙舟赛区别于他乡的端午龙舟赛,是回归地方历史本源的体育活动。生活在西陵峡湍急的江流岸边的秭归人,驾渔舟、闯险滩,是一把能手,屈原投江后,家乡人民以饱含着劳动情感的“赛龙舟”方式祭奠屈原。

秭归人打造龙舟,选取上好的杉木之后,专职的水木匠就采用传统的卯榫工艺塑造出黄瓜底、两头翘的龙舟外形,再用石灰、桐油、麻绒的拌和物填充缝隙,接着就专心地雕刻那昂扬的龙头和飞扫的龙尾,最后上漆并绘出鳞纹。秭归传统木质龙舟曾经有大小不同的式样,后来确定了标准龙舟,其尺寸为:舟宽1.1米,舟长15.5米,总长18.4米(含龙头、龙尾)。标准龙舟载人22名,其中划手20名、鼓手1名、艄公1名。

秭归端午赛龙舟,有一套完整的活动程序:祭江、游江、招魂、竞渡、回舟。祭江时,所有龙舟的龙头齐聚祭坛,主祭人面向长江,诵读祭文,并摆上祭品,杀鸡取血,和酒将鸡血一饮而尽,然后用朱砂为龙头点睛。祭江仪式结束,龙舟队员一起扛龙头飞奔江边,将龙头安上龙舟,随即开始游江、招魂。招魂时,颜色各异的条条龙舟,都竖起“魂兮归来”的招魂幡,在白色孝龙的引领下,在江面上缓缓环游。峡江里,一下子回响起荡气回肠的《招魂曲》,之后就是竞渡。竞渡的胜负以抢红夺标为准,标为红布或红绸,进入最后冲刺时,鼓声紧紧催,赛手奋力划,龙舟直冲红标,抢得红标者为冠军。

竞渡前的游江招魂最为激动人心。颜色各异的龙舟均竖起“魂兮归来”的招魂幡,以白龙为首的龙舟在江中缓行环游,峡谷中则回响起荡气回肠的《招魂曲》:

三闾大夫啊,你听我讲,你的魂魄不可向东方,东方有十个太阳,人到那里必受伤;三闾大夫啊,你听我讲,你的魂魄不可向西方,西方有流沙千里,流沙滚滚人遭殃;三闾大夫啊,你听我讲,你的魂魄不可向南方,南方有大蛟和大蟒,虎豹豺狼把人伤;三闾大夫听我讲,你的魂魄不可向北方,北方有冰凌和雪霜,草木不生万物丧;三闾大夫听我讲,安安然然回故乡,故乡百姓敬重你,永远伴你度时光……唤我大夫啊,早点回故乡!...

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com