诗人拾柴(放羊诗人李松山)

李松山在河南省舞钢市李楼村附近的山冈上放羊。新华社记者 袁月明 摄

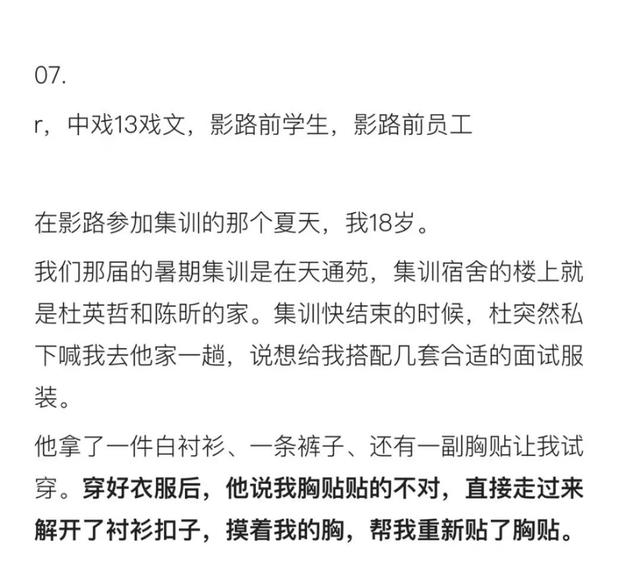

新华社郑州3月22日电(记者袁月明)“山,又去坡上放羊呐?”在河南省舞钢市李楼村,“山”是乡亲们对李松山的亲切称呼。而在诗歌界,更多人知晓他,是以诗人“山羊胡子”的身份。

山脚下的小村庄里,放羊、读书、写诗,这构成了李松山的生活日常,也成为他面对多舛命运的浪漫回应。

如果不是幼时患上脑膜炎,李松山的生活里,或许永远不会出现“放羊”这个选项。

疾病引发的后遗症,让李松山变得口齿不清、脚步蹒跚,手指几乎握不住笔。无奈,小学四年级时,李松山辍学了,从此放羊便成了他的主业。

身体的残疾和生活的困顿,也曾一度让李松山萎靡不振,但终究没能禁锢住李松山对书本的渴求。“双胞胎弟弟考上高中后,就借他的课本来看。”李松山说。

直到现在,在放羊和干农活的间隙,读书是李松山最喜欢做的事。两米见方的卧室里,塞得满满当当的书架占据了半面墙,书桌上的《帕斯选集》早已被翻得卷边,“只要一看书,心里就平静下来了”。

李松山在家中读书时,将灵感随时记录在书页上。新华社记者 袁月明 摄

在书本里,李松山读到了舒婷的《致橡树》,读到了徐志摩的《再别康桥》,“一下子被现代诗震撼了,老想模仿着写上几句”。可那时的李松山辍学已久,“很多字只会读半边,经常词不达意”。

为了自学读写,李松山想了个“土办法”,抱着家里的黑白电视“看字幕”,一个字一个字,先记下读音,再模仿誊写,反复记忆。2005年,25岁的李松山写了第一首小诗《那时的你》,送给一位小学同学。

虽然回想起处女作,李松山颇有些赧然,觉得“那根本算不上诗”。但正是从那时起,羊群、山岗、麦田、蓝天,这些山村生活中最稀松平常的事物,开始成为李松山笔下灵动的意象。

“天气好的时候,羊在吃草,我坐在山岗上,看花草动,看小鸟飞,那也是一种阅读。”李松山说,每每这时,脑海里就会自动“生长”出一句句诗。“羊群是唯一的动词,它们会跑进一本手抄的诗集里。”李松山在他的诗《自画像》中写道。

2016年,在诗友的引荐下,李松山成为舞钢诗社的会员,他的诗开始走出大山,走出河南,被越来越多的人知晓。2019年,李松山的组诗被权威诗歌杂志《诗刊》重磅刊载,名噪一时,他也受邀前往北京、福建、四川等多地参加诗友会。截至目前,李松山的创作的诗歌已经超过100首。

李松山在家中给自己养的羊喂食。新华社记者 袁月明 摄

出名后的李松山,并不想用“诗人”定义自己。“放羊,我是专业的,写诗,我还差得远!”农忙的时候,李松山会暂时离开他的诗歌世界。他养了9只羊,种了5亩地,那是他和母亲最重要的经济来源。“诗歌对我来说只是一种表达,绝对不是生活的全部,更不该成为逃避现实的乌托邦。”李松山说,“我还是那个地地道道的放羊娃。”

对于未来,李松山计划再多养几只羊,再多读一点书,如果今年收成好,或许还能把老房子翻修一下。写诗,那是顺其自然的事,交给羊群、麦子、溪流就好。

“诗歌是无用之用。没有诗歌,我就是无数人中的一个。因为诗歌,我依然是无数人中的一个,”李松山说,“但我的内心揣满了星星。”

,免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com