清朝老烈士的感人事迹(活烈士成肉轱辘)

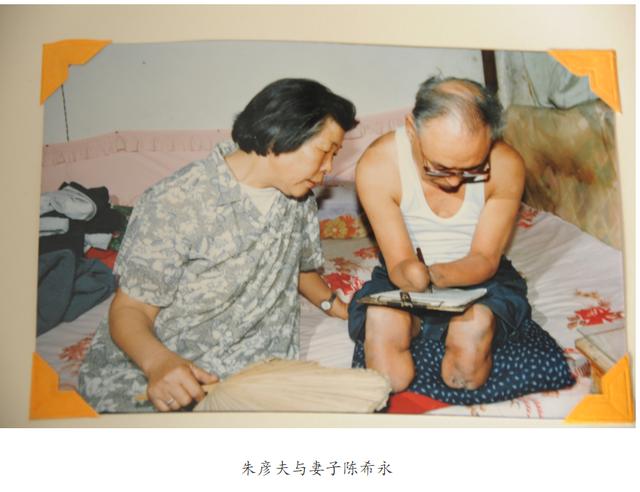

夜晚的光亮,映透过窗户,照进床头边朱彦夫和妻子陈希永的合影上。

妻子已经走了,朱彦夫却走不出妻子的目光和身影。

他带着期望似的用残臂朝床里面一摸,空空荡荡,什么都没有……。

他怎么能忘怀那个在自己变成“肉轱辘”后,还会相中他的海边姑娘?

怎能忘怀在她最后的岁月里,半夜还要给他盖被子,却一下栽到他身上的妻子?

人们都说他是特殊材料制成的人,事实上钢铁战士也有柔情。他的血与魂与一个女人的生命紧紧相连。

这一切,还要从朱彦夫的遭际说起。

朱彦夫故里参观者

人生命运的“黑箱”是难以预料的。

14岁的朱彦夫参加人民解放军时 ,是一个四肢健壮、五官端正的小伙子。

在抗美援朝的长津湖战役中,17岁的朱彦夫,英勇阻击强敌身负重伤。

造成头部烫伤,腹部刀伤,四肢冻伤。成为上无双手,下无双腿,失去左眼,右眼视力下降到0.3的“肉轱辘”。

一个有功之臣、重残战士,本应在休养院安享礼赞和优抚,但他不肯那样活着。

他拖着动过47次手术的重残之躯回到了家乡。红色革命老区,沂蒙山腹地——沂源县。

这一天早上,天上飘着雪花,朱彦夫卧在一辆破旧的独轮车上。荣军休养院的人推着车,往沂源县西里镇张家泉村方向行进。

没有军功章、只揣着一本小小的残废军人证书。

近乡情怯,娘有胆量接受他现在的样子吗?

为了不让娘受到惊吓,朱彦夫坚持自己下来走进家门。

“谁啊?”屋里突然传来娘的问话。多么亲切熟悉的声音,他多想扑进娘的怀里,放声大哭一场啊!

他忘情地答道:“娘……是我,娘……是彦夫回来了……!”

郑学英像做梦似的:“儿,不是为国捐躯了吗?是谁在喊娘?”

早在1951年春,他所在连队被确认全部阵亡,朱彦夫上了“烈士”名单。一张烈士证书送到朱彦夫的家乡,娘哭得肝肠寸断,已经为儿子垒起了新坟。

当她辨认出眼前的这个四肢皆无、只有一只眼的“肉轱辘”,就是自己的儿子时,她又惊又痛,几乎晕倒。

她抬起颤栗的手,摸着儿子空空的衣袖,哭一阵 数落一阵……。

“烈士”死而复生归来,让全村炸了锅:四婶死了的儿子回来了!成了“肉轱辘”。

很长一段时间,娘都不肯与儿子相认。

母亲的埋怨是无言的,也是沉重的。

为了让娘接受自己,也证明自己可以和别人一样,朱彦夫爬着去给娘送饭。

最终母亲的心被融化了,原谅了儿子,也接受了他。

朱彦夫首先要学会的是自己吃饭。他用直棍子似的残臂刚刚夹住勺子,可“咣当”一声就掉在地上了。

他赶忙下去接,身子一歪,人一头栽下去,准备好的那些饭菜也一下子撇满了地。撇在了他的身上,一碗稀饭扣在了他的头上。

“孩子,咱不练了,你看这些天你练的,这里出血那里肿的!”

“娘,不要紧,这点苦头算什么!”

“儿啊,看你天天受罪 ,娘太揪心 ,俺实在是拉不过来你,俺不用你养老送终,你还是回休养院去吧!”

朱彦夫:“说起休养院,人家对我可真负责,这不,捎信要求我回去查身体哩!”

“好啊,回去查查吧,住几天院,打打针。”娘说。

朱彦夫

娘,休养院来车接我了晚上,郑学英在睡梦中,朱彦夫趴在娘的窗户边说:“娘,休养院里来车接我了,我走了,你把门锁上吧!”

她慌忙摸黑穿起了衣服,走进东屋,划着火柴点上豆油灯,床上、桌下都照照,没人。

她流着眼泪说:“老天爷保佑俺儿活得好好的……。”最后拉过房门锁上锁,跌跌撞撞地回到了自己的屋里。

躲在一个破筐里的朱彦夫,听到娘回房的声音,才艰难地爬回床上。

他听到娘离开小屋时的哭声,自己也哭了。

在这间阴暗的小屋里,朱彦夫要学会从专人照顾到生活自理。

无力维持生命的,是不足10公斤的地瓜干、一瓦罐凉水。

他每天给自己定量——3块地瓜干,2口水。

他四肢扑在床边上,伸长脖子,嘴叼着碗,成半立体状态,慢慢地吸水。

他极其不喜欢这种喝水的姿势,他难过得想哭,想让情感在哭声中迸发。

他在床上攒了攒力气,“腾”地一下子坐了起来。

他感到自己与受伤前一模一样,依然是一名 整装待发、威风凛凛的军人。

他挺胸立正,抬腿迈步,却“哐当”一声,囫囵的从床上栽了下来。 想象中的英姿,也一下子被“哐当”没了。

一天、两天、十天、半个月……他在一望无际的艰难中,一寸寸、一点点、一步步,向着生命的亮光挺进。他可以自己吃饭穿衣,长本事了。

最后水没有了,他喝房子上漏下来的雨水。地瓜干没油了,靠吃墙皮泥维持生命。

将近两个月过去了,他的体重大约只剩下25公斤。

死亡的魔手没有立即处死他,而是在他看不见、摸不着的地方,攥着熊熊的火把,慢慢地灼烧他的生命……。

朱彦夫

县民政局的武宪德局长,带着两位荣军院的医务人员来到朱彦夫家了解情况,和郑学英一沟通,大家这才慌了神。

郑学英慌里慌张地打开门,大家一看,惊呆了:满屋子是碗盘碎片,衬布、绑带、假肢、拐棍散落一地。

朱彦夫屹立在墙边,昂首挺胸,两条残臂似举非举,似抱非抱,像一尊刚毅的雕像。

医务同志把手放到朱彦夫的鼻孔上:“这么弱,似有似无的,快拿水来!”

给他灌到第二桶水时,朱彦夫紧锁的牙关张开了,胸脯才明显起伏起来,呼吸也正常了。

“快送医院!”大伙七手八脚把他放到一张太师椅上,几个人轮流倒换,送到了15公里外沂河北岸的东里医院。

院里突然多了一个四肢全无的重病号,一时激发了医生、护士、陪护人员的怜悯之心。有人说:“天哪,太惨了……“有人说:“这是咋打的呀?可怜哪!”

“他的血管壁细得几乎找不到了,输液输不了,给他打小针吧。”朱彦夫的病床前,站着一个年轻的护士,她轻声细语地说。

这名护士名字叫陈希永,年满二十岁 ,老家在日照海边。1米73的个头,浑身散发着健康青春的气息。

细心的陈希荣发现,朱彦夫伤残严重,却非常自强。帮他穿衣,他坚持自己穿。给他洗漱,他也是死活不肯……

慢慢地,陈希荣对朱彦夫由同情变为敬重,朱彦夫的形象在她心中一天天高大起来。

民政局局长武宪德张罗着给这位战斗英雄找对象。

“既不能嫌弃残疾人,还得善良勤快会持家。”按这个标准院长找到了专门护理朱彦夫的护士陈希永。

院长把她叫到一边:“小陈,我给你介绍个对象中不?”

姑娘听清了给她介绍的对象是朱彦夫时,她的心荡起波澜。

陈希永从小跟着做地下党的姑父姑妈生活,早已了解共产党人的品质。她更加敬重和崇拜朱彦夫这样的铮铮硬汉。

当天夜里,陈希永失眠了:“他是人民的功臣,如果没人去管,对他还不是雪上加霜?俺有责任照顾他!”

朱彦夫一听院长提亲的事连连摇头,说自己是“废人” 不能连累人家姑娘,拒绝了。

朱彦夫参军前,母亲曾经给他定下一门婚事,未婚妻是同村的一位很俊秀的姑娘。

未婚妻得知朱彦夫成为“烈士”的时候哭了一场,这门亲事就没了。

当朱彦夫以“肉轱辘”的身躯出现在家乡时,他也没有勇气再去找回未婚妻。

对于结婚成家,朱彦夫大概已经绝了念头。他很理智,不敢想“爱情”、“婚姻”之类的字眼儿。

“朱大哥,我愿意……我想伺候你一辈子……”陈希永壮着胆子红着脸说。

朱彦夫望着陈希永说:“你别犯傻了,俺没手没脚左眼又瞎了,你跟了俺,今后可咋办啊?”

陈希永动情地说:“你怕俺受苦,俺从小苦惯了。你伤残了,俺的脚就是你的脚……。”

朱彦夫何尝不渴望爱情,何尝不喜欢这位善良正直的姑娘!

陈希永一番淳朴地表白,朱彦夫这位铁一般的硬汉也被她灼热的真情融化了。

1955年农历八月十四,陈希永这位伟大的姑娘,顶着人们的不解,迎着未知的压力,勇敢地与朱彦夫结合了。

朱彦夫、陈希永和大女儿朱向华的合影

陈希荣的到来,使这个残破的家庭完整了。婆婆舒心了,百里挑一的好媳妇上了门,儿子的终身有了依靠,自己也有人管了!

朱彦夫的脸上也挂上了久违的笑容。在妻子的照料下,朱彦夫的生活已基本能自理。

陈希永用自己博大无私的爱 ,无微不至的关怀,温暖着丈夫的心,传递给他生活的能量。

朱彦夫是一个敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦的人。办图书室、办夜校在上个世纪五十年代的小山村里绝对是件新鲜事。

1956年,朱彦夫倾尽积蓄凑了172元,托山外边的老战友买回来几百本书籍,在自己家里办起了张家泉第一个图书室。

借书没有手续,他只是嘱咐借阅者一句:“看完了及时归坏,不耽误了别人看。”

紧接着在朱彦夫的张罗下,村里在山上为他腾出一间仓库。村民们从自家搬来桌椅板凳,找来一块木板,用锅底灰把木板染成黑色当黑板用,张家泉村的夜校也筹备成立了。

朱彦夫自学识字,还能编一些快板来宣传国家政策,也会唱戏,多才多艺,大家都尊敬他。

起初是妻子陪着他去,后来妻子怀孕了,他坚持自己去。

有一次他在漆黑的山路上摔倒,残臂截断处也受了伤,学员们等了好久,才在半路上找到他。

朱彦夫拖着断臂残肢坚持夜校授课两年多,一百多户的小村庄就有100多人学会了写信、看报 。

“起初我真不敢想象,我这个重残人还能教出那么 多学生来。”(朱彦夫语)

张家泉全村108户人家,分散在六座荒山上。村里的两岭三沟(赶牛沟、舍地沟、腊条沟),把张家泉村本就不多的土地分割得七零八落。

老百姓年年吃不饱,村干部换了一届又一届,没有解决吃饭难的问题。

1957年,张家泉村8名党员一致推选朱彦夫担任村党支部书记。这一年,他才24岁。

朱彦夫拖着17斤重的假肢,爬遍每一个山头,作出了“棚沟造地”的大胆决定。

用石块垒涵洞把山沟“棚”起来,水从洞里流过,上面填土成田, 沟两边的农田连成一片。

朱彦夫铿锵有力地说:“不干,沟还会一年年荒下去;整起来,咱就有田有粮了。”

话不多,却把大家的心气鼓了起来。

一忙完秋收,张家泉人就开始镢刨锹挖,筐抬车推, 一个冬春下来,搬动2万多土石方,用石块棚起宽5米高1米,长1370米的暗渠。

荒度了不知几辈子的“赶牛沟”变成了40多亩平坦的良田,当年就产粮 5万多斤。

村民一下子能吃饱饭了,他们一扫脸上往日的阴晦,个个都喜笑颜开,日子越来越有奔头了。

张家泉村好几年没有娶进新媳妇了,这一年村子里娶进来好几个外村的姑娘。

又是两个冬春后,“舍地沟”、“腊条沟”也相继填出 70 多亩良田,每年又增产粮食 8 万多斤。

朱彦夫初步解决了张家泉村祖祖辈辈都没有解决的吃饭问题。

这一年他才26岁。

村名张家泉,听上去山泉长流,实际上吃水一直困难。

陈希永挺着几个月身孕的身子,搀扶着朱彦夫找水源。在可能有水的地方 , 她挥动镢头抱起来 ……朱彦夫心疼地说:“你怀着身子,今后就别跟过来了啊!”

“ 不 , 只要俺能扬镢头 , 俺就第一个来,你干的是为民造福的事,再苦再累俺都跟你干……”

山梁上水源难找,花费了一年多的时间,终于发现村西南方龙王庙旁有一股细泉,却白白地流走了。

秋收过后,朱彦夫带领全村劳动力打井,数九寒天,井越打越深, 温度越来越低。

朱彦夫因冻伤而被截肢的创面对冷特别敏感,山里的冬天又特别冷。打了20多口井不出水,他非要亲自下到井底去看看。

当大伙把他从井下拉上来的时候,他的假肢和残肢冻在了一 起。村民们心疼他、埋怨他:“你这不是在当书记,你这是在拼命啊!”

朱彦夫笑笑说:“要是两条腿真长到一块,我还求之不得呢!”

在朱彦夫的带领下,朱家峪、涝窝、前井三口吃水井竣工;龙王庙、老泉头、池家峪三眼大口井落成了。

困扰张家泉村吃水和灌溉的问题都解决了。

看着渠水流向麦地,陈希永高兴地哭了。为了这水,丈夫吃了多少苦,受了多少累!只有她看得最清楚。

朱彦夫在日记中写道:“像我这样的人,如果光为自己苟活着,确实生不如死;能为他人,为社会做点事情,才觉得活得有点意思,才活得像个人样!

有了地有了水,张家泉村已经初步解决了温饱问题,如果再有了电,就算实现“现代化”了。

有的人说:“上头啥时给咱架咱就啥时用,先点着油火等着吧。”

朱彦夫一股倔劲又上来了:光等着要等到什么时候?有脚的不跑,我这个无脚的跑!

他拖着残躯,“足迹”跨越万里,跑到南京去找门路,拿家里的核桃送礼,人家看都不看。

假肢,木制的,走不上一段路就磨得痛。痛起来的滋味,像火燎、水烫。

朱彦夫日记中写道:“疼得很,我才知道自己活着,只要活着就好办。我自己只要活着,我就能干。”

当时,村里没有通电的出差费,只能自己拿,陈希永就把卖鸡蛋的钱攒起来,把卖肥猪的钱拿出来。

朱彦夫为村里架线,披满风尘,栉风沐雨一年一年地跑,一跑就是7年。

陈希荣为丈夫当了7年“财务科长”,拿出了多少钱,也没有算过。

1978年12月,一条银线跨过一道道山梁和沟壑,给张家泉送来了光明,沿线十几个村子也跟着“沾了光”。

通电那天,张家泉村村民望着明亮的电灯彻夜未眠。

谈起张家泉村的变化,村民们都感激不尽:“没有朱书记,俺村不会那么早就脱贫,要是没有他妻子,也同样不会,俺全村老少都忘不了他们两口子啊!”

朱彦夫说:“要是说我干出了点事,那百分之九十的功劳是我妻子的。”

朱彦夫和妻子在婚后几年里,有了五个女儿一个儿子。

随着孩子的相继出生,陈希荣肩上的担子一天比一天沉重。

九口人的家庭,上有婆婆,下有一群未成年人的孩子,家里家外的活横竖都是陈希永的。

每天早晨,她早早起床,先做好饭,继而喂猪,开鸡窝,洗衣、做饭、拾柴、挑水、垫栏,一切家务由她包揽。

上工号一响,她又要和村民一道上山、下坡,和男人一样干活。

有人同情地对她说:“你可真难啊!一个女人当男人使,你就不觉得苦吗?”

陈希永回答说:“俺再苦也不如彦夫苦。咱正常人,手指伤了都觉得疼,可他四肢都没了,天气一变化,就疼得坐立不安。他是为国家负的伤,为他受点累俺觉得舒坦。”

1960年前后两年,村里遭遇大饥荒,陈希永把能吃的食物先端给婆婆和丈夫,再端给几个孩子。

自己则背着家人大把大把地吃槐花 ,脸浮肿了,眼睛只剩下两道缝,腿浮肿了 干活都吃力。

朱彦夫心疼她,每次吃半碗留半碗,然后推给妻子吃,说自己已经饱了。陈希永吃几口,就说饱了,然后再推给丈夫。两人推来推去,让来让去,都在心疼彼此。

朱彦夫在张家泉村当了25年村支书,工分不计,报酬不要。公家的是公家的,私人的也是公家的。

朱彦夫和村民们在家开会,开完会,陈希永拿出家里舍不得吃的挂面招待大家。

朱彦夫每月的补助金三四十元,是全村的“小金库”。谁家十分困难,有等着救济的事,需要用钱,朱彦夫总是第一个知道,把钱送上门。

上面照顾伤残战斗英雄,每月配给他的二斤红糖和十斤白面,他都接济给了老人、产妇、五保户。外出作报告,人家送他些水果、点心、糖块,他回村后都分给老人、孩子。

陈希永说 : “俺是讲情理的人,俺就是少吃一口,穿破一点,也要接济接济乡亲。”

上世纪 70 年代,朱彦夫家的住房是这样一幅情景:墙壁四角用木头撑着,下雨天四处漏雨又透风。

“再苦也不能苦功臣”,上面安排给朱彦夫建新房。

朱彦夫说啥都不同意:“全村人住房条件都不好,让我住新房,这不是搞特殊吗?” 这一拖就是四年。

老英雄的房子越来越破了。1974 年秋,朱彦夫赴外地作报告,他前脚离开家,沂源县民政局窦局长后脚就带着施工队进村了。

一个月的时间,新房子赶在朱彦夫回来前建好,石墙青瓦,宽敞明亮。先斩后奏,朱彦夫才同意搬进新房。

朱彦夫的字

在张家泉村,朱彦夫家是最有“地位”的家庭。可这个家庭中的孩子们,却是全村最“苦”的。

给英雄父亲当儿女,孩子们没少受苦受屈。但他们的六个儿女, 人人优秀。

每个小家都和和睦睦、其乐融融。早在许多年前就被评为“全国美好家庭”。

儿子朱向峰说:小时候根本没觉得父亲与别人的父亲与什么不同。父亲穿衣吃饭都可以自己制作,自己会刮胡子,会划火柴,会端锅,会浇花看报,会用双臂把他提溜起来,逗得他咯咯大笑。

女儿朱向欣说:每天最熟悉的,就是一大早,听到父亲带着假肢走路发出的吱嘎吱嘎的声音。风里来,雨里去,领着村里人去干事。

在儿女眼里,别人父亲能干的活,自己的父亲也可以,甚至无所不能。

多年之后,儿女们曾经问母亲,“您选择了父亲,是出于那个时代年轻女孩对英雄的崇拜吗?

陈希永回答:“不是,就是俺看了他那一眼,从此心里就放不下了。俺没掉泪,但心里很难受,如果俺不跟着他,他就掉地上了。”

朱彦夫不止一次地说:“老伴,你跟着我这辈子没享过一天福。百年之后,俺做牛做马报答你……。”

陈希永羞涩地一笑,说:“你看你,说这些也不嫌生分。正是跟了你,咱们也不才有了这个幸福的家吗?”

2008年初,陈希永查出肺癌,睡觉气闷,睡不着,老两口依偎着说话。一对苦命人,一个不眠夜。少年夫妻老来伴,伴到老来情更深。

2010年刚过完春节,陈希永实在坚持不住了,她为老伴做好最后一顿早餐,让孩子们把自己送进了医院。

陈希永,就只住了这十天院。弥留之际,她紧紧攥住老板的残臂叮嘱说:“老朱,别累着,快回家去……。”

2010年2月27日,是朱彦夫一生最寒冷的日子,相守了55年的老伴走了。他第二次失去了“手” 和“脚”。

一生不爱掉眼泪的硬汉,泪已决堤。“老伴,你一路走好。你等着我,我很快就回去陪你,我们还会幸福地在一起。”

妻子出殡那天,77 岁高龄的朱彦夫执意要给妻子披麻戴孝。

陈希永这一生不光为他生育了 6 个子女,而且还是他的“四肢”和“拐杖”,母亲般呵护着他的生命。

他这样做是为了表达对妻子深深地敬意与感激,这在沂蒙山都是史无前例的。

晚年的朱彦夫投入写书的工作中。农村人写小说根本就是天方夜谭, 而朱彦夫,又没有手可以拿笔。

开始,写出的字横不是横,竖不是竖,他一点也不灰心,继续在张张纸上滚着、爬着……。

见过朱彦夫写字的人都认为,那不是在书写,而是用其全部生命在拼命捕捉、 揉搓一只只跃跃欲飞的蝉虫。

朱彦夫老人抱笔疾书,写出了摇魂荡魄的33万字自传体作品《血蚁》。

2014年3月,朱彦夫被中宣部授予全国首批“时代楷模”称号。他缺手缺脚,但不缺傲骨,他是永远的时代楷模!

2019年9月17日,朱彦夫被授予“人民楷模”国家荣誉称号。朱彦夫用一场燃烧的生命告诉我们什么是当之无愧的“人民楷模”。

2022年3月3日,朱彦夫被评为“ 感动中国2021年度人物 ”。

颁奖词这样写道:

“生命于你不止一次,士兵于你不只是经历,没有屈服长津湖的冰雪,也没有向困苦低头。与自己抗争,向贫穷宣战,一直在战斗,一生都在坚守,人的生命应当像你这样度过。”

这位90岁高龄的老人再次感动中国。

朱彦夫说:“我和牺牲的战友相比,自己至少还活着。我把肢体的一部分献给了祖国,这是战士无上的光荣。还有机会用剩下的另一部分发挥余热,这就是双份的幸福了。”

战争年代,他为了民族尊严而战斗,将战绩写进和平。

和平年代,他用断臂举起共产党人的凛然正气和信仰。

朱彦夫是一面鲜红的旗帜,是一座用钢铁铸成的丰碑。

朱彦夫终其一生都在寻找生命的意义,而他的钢铁人生,就是答案!!!

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com